Speciale

Il doppio movimento di Stefano Ricci

Normalmente una locandina viene considerata un “paratesto”. La nota definizione di Genette, dedicata alla letteratura, ha avuto grande fortuna anche al cinema e ha permesso (finalmente) di considerare degni di studio – e di archivio – anche i materiali che un tempo parevano interessanti solo per collezionisti o appassionati. Tanti anni fa, a Bologna e non solo, si andava nelle varie sedi delle distribuzioni italiane (o filiali americane in Italia) per chiedere in regalo locandine ormai fuori dallo sfruttamento commerciale e quasi sempre destinate al macero. Dagli addetti si veniva guardati con compassione, a metà tra maniaci e citrulli, ma spesso accontentati. Uno di loro, quando ero giovanissimo e avevo saputo di questa possibilità, mi regalò una locandina di Daunbailò di Jim Jarmusch e mi disse: “Ti conosco, tu sei quello che vede due film nella stessa giornata, giusto? Io piuttosto mi sparerei in testa”. Per dire della sensibilità.

Oggi siamo precipitati in un universo totalmente rovesciato, un upside down all’epoca imprevedibile. Se digitate su Google una qualsiasi richiesta di vedere locandine di un vecchio film, non solo vengono sciorinati manifesti spesso acquistabili (di prima o seconda mano, su note piattaforme di vendita o a partire da rivenditori dell’usato), ma si accede a un mondo di nuove locandine digitali create da grafici e artisti e dedicate ai classici preferiti o ai cult più amati. Non solo: oggi è possibile chiedere all’intelligenza artificiale di costruire nuove elaborazioni visive per locandine di qualsiasi produzione passata e presente. L’affollamento è tale che diventa difficile ormai distinguere l’umano dal robotico, l’originale dalla copia.

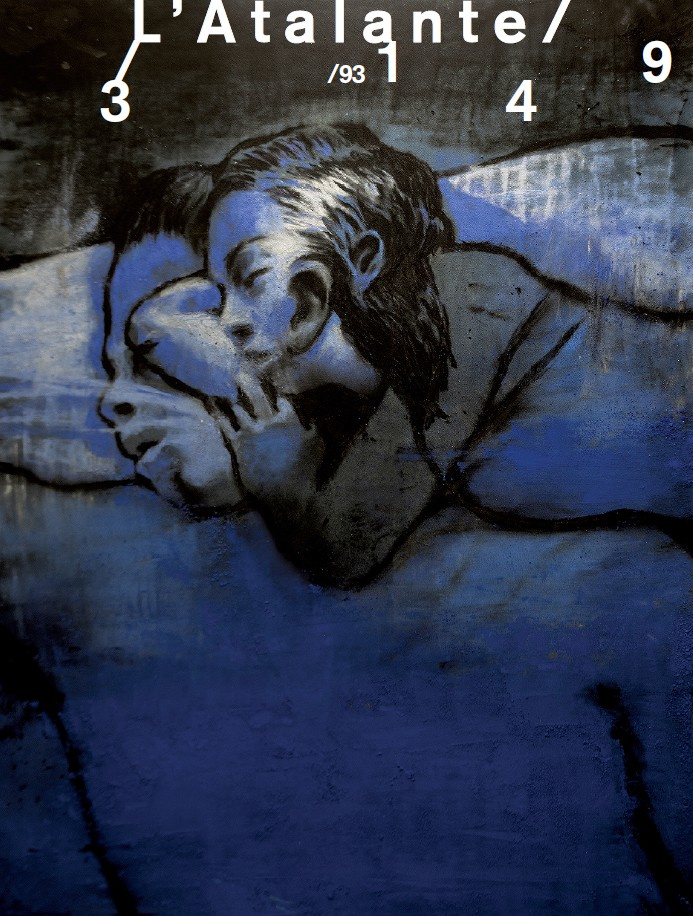

E qui s’innesta il mirabilissimo lavoro di Stefano Ricci. Un lavoro d’autore su altri autori. Ricci, infatti, ha una personalità artistica che i lettori, gli appassionati e i critici dell’illustrazione conoscono bene. La coerenza del suo tratto e del suo “racconto” è evidentissima, anche su diversi formati. La sua è una vera e propria cosmogonia, che si è arricchita nel tempo, popolata da ombre, umani, animali, polveri e pulviscoli, oscurità e lampi, densità buie e contorni tenebrosi, dove ciò che è in campo sembra sempre una parte di un tutto fuori campo, nel quale si potrebbe scivolare o sprofondare in qualsiasi momento.

Questa volta è un altro cosmo – quello del cinema e della sua storia – a collassare nel suo. Un doppio movimento, andata e ritorno. Quando Ricci affronta i titoli che si è trovato a illustrare, quei film hanno già “scritto il loro immaginario”. Si apre quindi un rapporto ambivalente, dove il genere-manifesto diventa improvvisamente un campo di tensioni apertissimo, i bordi una cornice stimolante, il disegno un luogo in cui la sua estetica attrae (senza ingoiarla) quella pre-esistente, in un impasto di segni euforico quanto imprevedibile.

A volte è un personaggio, a volte un oggetto, a volte un’atmosfera, a volte un punctum, a volte un dettaglio, a volte un colore, a volte è semplicemente un fantasma che esce, anzi scende dal film – come in Buster Keaton o Woody Allen – e si mette in viaggio per andare a finire in una tavola di Ricci. E a sfogliarle tutte insieme le illustrazioni comunicano, si affratellano, si mettono in relazione reciproca, si attraggono e si respingono, nessuna uguale all’altra ma pure sempre in un unico, informe regno dello sguardo.

Già. Lo sguardo. Come si guarda un film? Come si disegna un film già guardato? Ai critici cinematografici fa più piacere sentirsi dire “grazie a te ho visto il film con occhi completamente diversi” piuttosto che “sono d’accordo col tuo giudizio”. Credo possa valere anche per Ricci. È un artista che non giudica, ma genera. Reinventa, ma rispetta. Svela, rivela, ri-sogna il già sognato, scosta una tenda, non squarcia né stravolge. Non una traccia di sarcasmo, di appropriazione indebita, di sfregio, di pigrizia, di chirurgia estetica, di esibizionismo truffaldino.

Grazie a lui, vediamo in maniera del tutto nuova i film che pensavamo di conoscere. Sono loro, ma non sono più loro. Sono loro, ma è come se si fossero persi per poi essere ritrovati in un altro universo, come in Strade perdute di Lynch. O forse questo è l’aldilà dei film, è dove vanno ad abitare dopo tanto tempo, dopo tante proiezioni, dopo tanti ricordi di ciascuno spettatore.

Questo libro è una forma di rabdomanzia artistica. È un bastone, un pendolo, un ramo che oscilla pagina dopo pagina perché si sente scorrere il cinema sotto ogni tavola. Un passo in meno e perdiamo il contatto. Un passo in più e diventa troppo scoperto. Restiamo lì, alla giusta distanza, lo spazio di un’immagine, un fotogramma impazzito che è fuggito ed è arrivato qui trasfigurato dal viaggio.

(E infine mi chiedo: dove lo metto nella libreria di casa? Sezione cinefilia, sezione critica, sezione storia del cinema, sezione analisi del film, sezione monografie, sezione teoria, sezione dizionari, sezione fumetti, sezione varia? Facciamo così: lo tengo vicino al letto, così ogni tanto lo sfoglio prima di dormire e lo faccio diventare il mio “Libro dei sogni”).

Questo testo è tratto dal volume di Stefano Ricci Li ho visti, edito dalle edizioni Cineteca di Bologna. Ringraziamo l’autore e l’editore per averci dato il permesso di riprodurlo su “doppiozero”.

Stefano Ricci sarà presente a Scarabocchi 2025 il 13 settembre alle ore 10. Qui tutte le informazioni sull'incontro e qui il programma completo di Scarabocchi 2025.