Eddington, un’apocalisse troppo affollata

Eddington è il quarto lungometraggio di Ari Aster, che negli anni ha creato una filmografia personale e riconoscibile. In particolare, le sue storie si basano sulla contrapposizione fra le consuetudini legate a un determinato ambito sociale e il loro rovesciamento. Quest’ultimo può avvenire a seguito della scoperta di un segreto innominabile, come nel caso del suo lungometraggio d’esordio, Hereditary – Le radici del male (2018), in cui una famiglia tradizionale è in realtà stata sacrificata al maligno da una progenitrice satanista; o di The Strange Thing About The Johnsons (2011), uno dei suoi corti più interessanti, dove, ancora una volta, il nucleo familiare viene sconvolto da un doppio capovolgimento legato all’incesto (non solo il rapporto pedofilo è sconvolgente di per sé, ma anche per il fatto che la vittima non è il figlio bensì il padre).

In altri casi, invece, questa dinamica è innescata dalla presenza di pericoli nascosti ma costantemente in agguato e pronti a colpire i protagonisti, come accade in Midsommar – Il villaggio dei dannati (2019), in cui uno spazio agreste e georgico si rivela colmo di terribili rituali magici pagani; o in Beau ha paura (2023), la cui intera storia è costituita dal continuo peregrinare del protagonista verso luoghi sempre nuovi che, tuttavia, si rivelano puntualmente portatori di pericoli finalizzati a distruggerlo. Aster costruisce inoltre le sue sceneggiature tramite una rigorosa focalizzazione interna: la descrizione degli eventi e la distribuzione delle informazioni avviene tramite gli occhi dei protagonisti, in modo da portare lo spettatore a immedesimarsi in questi ultimi fino a coincidere con essi. Così facendo, il regista genera un cinema dello shock, brutalizzando il protagonista e, al contempo, terrorizzando lo spettatore.

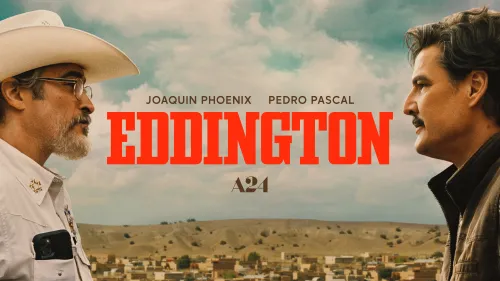

Eddington non è da meno, dato che racconta la progressiva perdita di certezze di Joe Cross (Joaquin Phoenix), lo sceriffo della piccola e tranquilla cittadina che dà il nome al film, teatro di numerosi e repentini avvenimenti che portano in breve tempo allo sconvolgimento delle relazioni sociali, come le norme sanitarie introdotte a seguito della pandemia di COVID-19 e le proteste legate ai movimenti “Me Too” e “Black Lives Matter”. A questi argomenti di strettissima attualità, Aster unisce anche numerose altre tematiche riguardanti la società contemporanea, come la presenza dei social media, tanto pervasivi da costituire la principale fonte di informazioni e di interazione dei cittadini, la passione degli statunitensi per le armi, le teorie del complotto, gli enormi hangar di stoccaggio dei dati informatici che le multinazionali stanno costruendo nell’immensa provincia americana, la polarizzazione ideologica talmente pervasiva e radicale da frantumare il tessuto sociale in un’infinità di monadi incapaci di comunicare…

Come si può intuire da questo elenco non esaustivo, Aster ha riversato nel suo ultimo film una miriade di tematiche, nell’intento di fare di Eddington una sorta di manifesto del presente e della sua decadenza, rappresentando in esso tutte le tensioni che abitano la nostra epoca, nell’intento di creare contemporaneamente un pamphlet illustrativo e un atto di denuncia verso le storture della società attuale. Il risultato, purtroppo, nonostante un innegabile interesse, non è all’altezza delle ambizioni del regista, anche a causa dell’enorme quantità degli argomenti chiamati in causa e non adeguatamente trattati.

La somma, l’agglutinazione bulimica dei materiali, è una delle componenti chiave che strutturano Eddington: oltre alle tematiche, anche numerosi generi filmici vengono fusi in questo lungometraggio: il dramma sociale, evidente nelle intenzioni di denuncia delle storture del presente; la commedia nera, determinata dalle modalità grottesche attraverso cui sono delineati i personaggi del film (degli incompetenti incapaci di ottenere qualsivoglia risultato e condannati a peggiorare gli eventi tramite azioni inadeguate); l’horror, genere da cui Aster proviene (il lungo finale splatter, colmo di cadaveri maciullati e di corpi crivellati dalle pallottole); il thriller poliziesco, incentrato sulla possibile scoperta dell’autore degli omicidi; e infine il western, genere che maggiormente permea il lungometraggio, evidente nella dinamica che struttura la trama (lo scontro tra sceriffo e sindaco), nella resa dei conti finale (una carneficina ricolma di sparatorie, esplosioni e morte ma in grado di ristabilire un nuovo ordine tramite la violenza più efferata) e nell’ambientazione (un piccolo paese immerso in una desertica e polverosa terra di confine). Non mancano nemmeno i rimandi cinefili, come quello ad Alba di gloria (1940), classico del western riguardante la giovinezza di Abraham Lincoln, il presidente che guidò la nazione durante la guerra di secessione americana, che Aster inserisce nel film per creare un parallelismo fra quel conflitto e la guerra civile raccontata nel finale nel suo film.

Come abbiamo accennato, una delle tematiche trattate in Eddington è l’importanza dei media e dei social network nella società contemporanea. Dai filmati pubblicitari relativi alla campagna elettorale ai monitor dei computer sintonizzati su social e blog, fino alle superfici degli smartphone raffiguranti app e programmi di messaggistica istantanea, Aster è attento a raffigurare anche l’uso che viene fatto dei diversi media: inquadra sia i protagonisti intenti a usare i vari dispositivi sia i diversi device in cui compaiono le app aperte e le registrazioni effettuate, fino a portare lo sguardo della macchina da presa a coincidere con i diversi formati mediali, montando nel tessuto filmico le riprese effettuate da droni e cellulari. Emblematica è la conclusione della grande sparatoria finale, in cui la macchina da presa mostra il ragazzo che salverà lo sceriffo tramite una semisoggettiva mentre corre impugnando con una mano una pistola e con l’altra il proprio cellulare per registrarsi; subito dopo la ripresa coincide con quella effettuata dallo smartphone, dando luogo ad una sovrapposizione che non si limita ai due media (cinema e cellulare) ma anche ad altrettante grammatiche: cinematografica e videoludica. Per un attimo, il film adotta il linguaggio del genere “sparatutto in prima persona”, costituito da una perenne soggettiva del protagonista da cui emerge l’arma che impugna.

Insieme alla somma, l’altra componente chiave che struttura Eddington è costituita dalla contrapposizione duale di elementi antitetici. La moltitudine di tematiche trattate nel film, che scatenano la frattura dei legami comunitari, viene riassunta nel finale dal protagonista. Lo sceriffo, infatti, si macchia di ogni nefandezza denunciata nella prima parte del lungometraggio: suprematismo bianco (cerca di incastrare il collega afroamericano scaricando su di lui le sue colpe), femminicidio (minaccia con la pistola quella che crede di essere sua moglie), abuso di potere (utilizza la propria posizione di tutore dell’ordine per depistare le indagini), oltre a infettarsi di COVID-19 a causa del volontario mancato uso della mascherina. Insomma, tutte le tematiche che generano conflittualità e caos della prima parte del film vengono (ri)assunte in un unico personaggio che diventa il teorico capro espiatorio del finale.

Al contempo, questa contrapposizione binaria si riflette nelle scelte stilistiche operate da Aster: lo scontro finale avviene di notte ed è caratterizzato da forti contrasti coloristici, perché il nero delle tenebre contrasta con le luci al neon e con le forti fonti luminose scaturite dagli incendi e dalle esplosioni, mentre la parte precedente del film è ambientata di giorno e la fotografia gioca sul confronto fra la luce naturale esterna e gli interni prevalentemente oscurati, contraddistinti da serrande abbassate e da numerose lampade perennemente accese. Infine, l’opposizione relativa alla fotografia riguarda anche gli spazi, dato che il film si divide fra la rappresentazione degli interni, costituiti dalle residenze dei personaggi e dai vari immobili dedicati ai servizi cittadini (fra cui spiccano la centrale della polizia e il pub), e gli esterni degli enormi spazi americani, in particolare il deserto e le strade di Eddington, cittadina sprovvista di un vero centro e costituita da una somma di luoghi tutti uguali, dunque privi di una gerarchia che renda possibile l’orientamento. La disgregazione del paesaggio, frammentato in una pluralità impazzita di aree identiche, si collega con la polverizzazione del tessuto sociale e, contemporaneamente, con la sovrapposizione alla realtà degli spazi virtuali, capaci di frantumare ulteriormente i rapporti sociali.

Eddington è quindi un testo molto complesso e stratificato: affascinante, ma di scarsa resa al botteghino. Come con Beau ha paura, Aster ha realizzato un altro film incapace di convincere pienamente perché appesantito da una sovrabbondanza di tematiche e materiali non adeguatamente organizzati e uniformati in un tessuto filmico che li presenta ammassati tutti insieme. A peggiorare le cose, una durata eccessiva, una trama confusionaria perché priva di un vero centro, sostituito da una molteplicità (ancora!) di fatti e situazioni, la cui somma finisce col diventare unicamente caotica.

Infine, la presenza di un cast stellare composto da attori e attrici di innegabile bravura (oltre a Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone, Austin Butler), viene reso tuttavia inefficace da una recitazione volutamente grottesca e sopra le righe (evidente in particolare nella performance di Stone, costantemente inespressiva). I personaggi sono delineati da Aster a partire da una carica simbolica invece che una dimensione complessa e in grado di evolvere durante lo sviluppo della storia. Se lo sceriffo (Phoenix) rappresenta il desiderio della gente comune di non subire inferenze da parte del governo e il sindaco (Pascal) raffigura l’aspirazione al progresso sociale, anche i personaggi minori possiedono un portato simbolico, come ad esempio il senzatetto pazzo (Clifton Collins Jr.), filmato mentre si aggira per la cittadina parlando da solo, a rappresentare il sottoproletariato americano, la parte più debole e marginale della società statunitense (non a caso, chi ha più potere di lui non esiterà a sacrificarlo alla prima occasione, immolandolo senza scrupoli in nome dei propri interessi).

Ari Aster, regista di indiscutibile talento, capace di segnalarsi con decisione come uno dei numi tutelari del cosiddetto elevated horror tramite le sue prime opere, da qualche anno sembra inciampare cercando di rinnovarsi: nel tentativo di mantenere una riconoscibile “firma autoriale” e, al contempo, cercando di allontanarsi dal genere al fine di esplorare altri lidi. Per ora i risultati sono discutibili: resta la speranza che Aster sia in grado, in futuro, di realizzare un’opera che sia finalmente all’altezza delle sue ambizioni.