Dal fotografico all’algoritmo

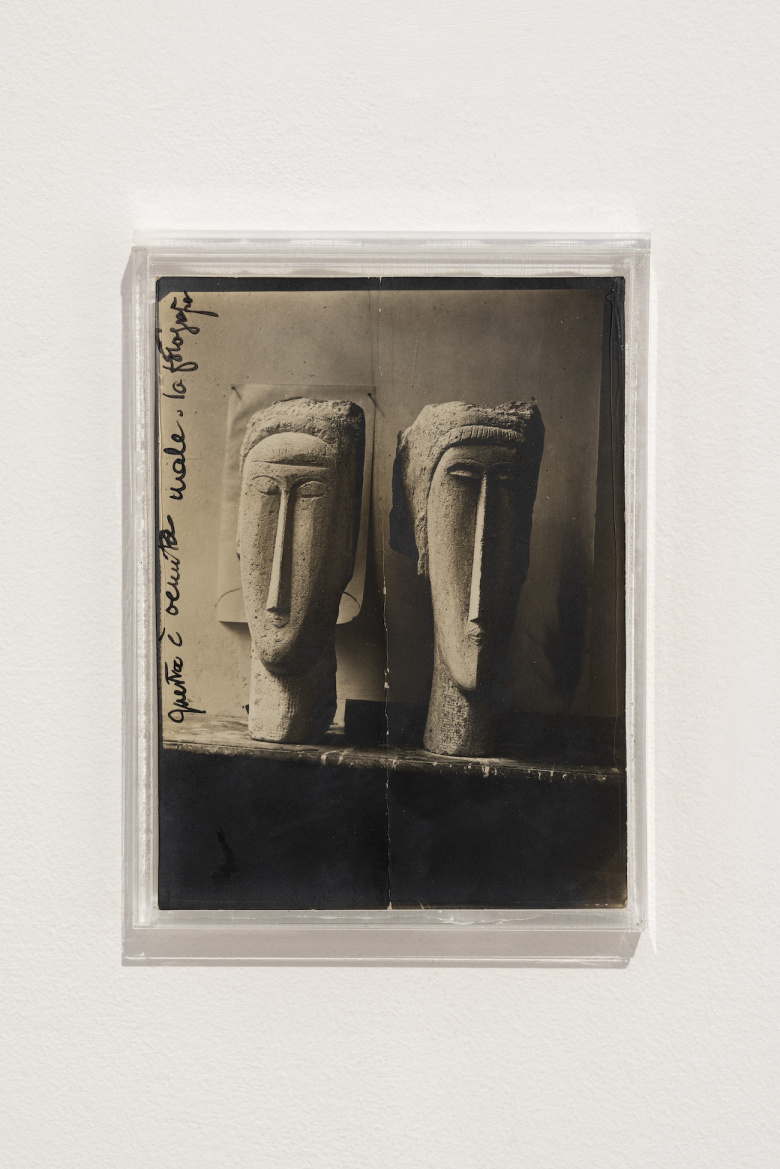

Dalle vecchie care stampe fotografiche verso un futuro ipertecnologico dove la fotografia si dissolve tra nanotecnologie, intelligenza artificiale, apparecchi 3D? Il titolo della mostra collettiva Transizioni. Dal fotografico alle immagini ibride (a cura di Mauro Zanchi, con la collaborazione di Aurelio Andrighetto, VIASATERNA arte contemporanea, Milano, fino al 23/01/2026) sembra far immaginare un percorso lineare che dal passato s’inoltra verso il futuro. Ma il titolo non va frainteso: tutta la mostra, infatti, ci rivela come “le immagini ibride” si giocano tra sopravvivenze e mutazioni, tra riemersioni del passato e spinte verso nuovi percorsi innovativi e sperimentali, dove spesso la fotocamera non viene neppure più usata sfidando ogni definizione del fotografico. Certo, si tratta di opere (magari create con algoritmi) che mettono in dialogo media diversi e dove l’uso della fotocamera o quello della carta per la stampa hanno perso centralità. Eppure è come se molti lavori presenti in mostra contenessero un’eco del passato e avessero radici nelle sperimentazioni delle avanguardie artistiche del XX secolo. Non a caso la mostra è introdotta da alcune rarissime e preziose immagini di Costantin Brâncuşi e di Amedeo Modigliani (nella sezione curata da Aurelio Andrighetto): entrambi questi artisti utilizzavano la fotografia non tanto per riprodurre le loro opere in modo appropriato, ma per ragionare sugli aspetti più profondi inerenti al loro fare artistico. Così, per Brâncuşi le sue fotografie nascevano dal bisogno di studiare come rendere “vive” le opere affinché divenissero «strumenti di meditazione» (come scrive egli stesso) capaci di rivelare lo spirito profondo e ancestrale della natura. Mentre secondo Modigliani andavano intese come un mezzo utile per «vedere diversamente» o per comprendere come modificare le sue sculture. In una fotografia dal titolo Verifica, ad esempio, reca sul retro la scritta «Questa è la migliore». Qui infatti Modigliani è intervenuto con della grafite scura per capire se assottigliare o no il collo di una sua testa di donna. Le immagini di questi due artisti funzionano quindi come una introduzione alla mostra: ci spingono infatti a riflettere su come l’arte contemporanea abbia radicalizzato e appreso la lezione di quelle avanguardie storiche che per prime avevano infranto ogni rigida divisione tra i media e usato la fotografia come uno strumento del loro fare artistico.

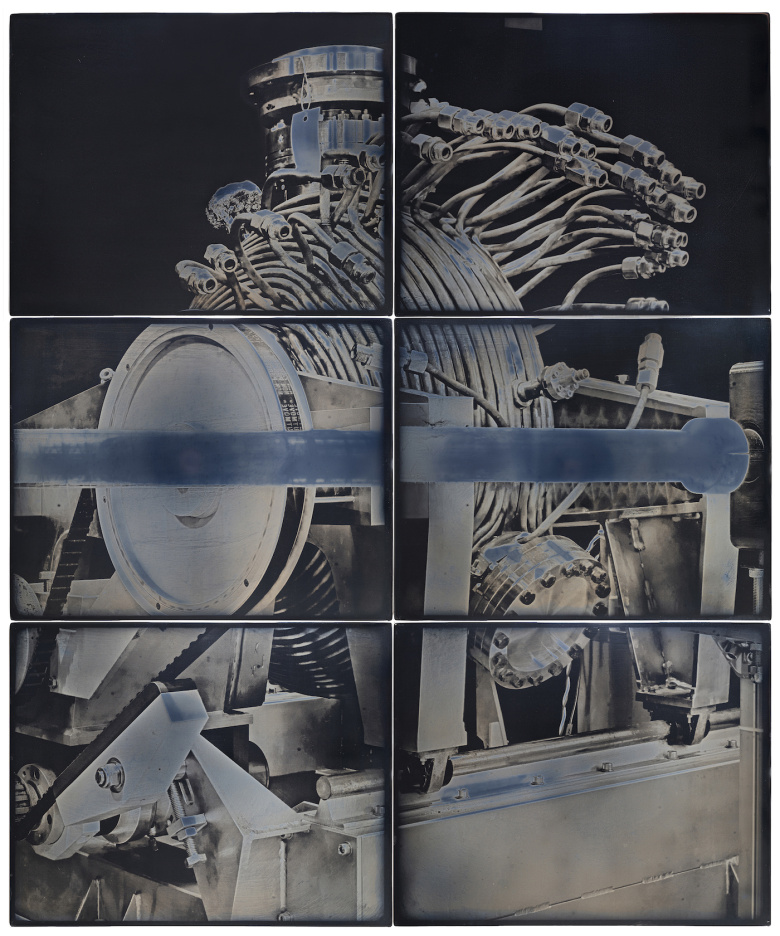

A loro agio con i nuovi strumenti della contemporaneità, le opere dei giovani artisti presenti in mostra (sono tutti autori nati tra il 1983 e il 2003) spesso si basano su pratiche artistiche quasi “avveniristiche”, ma che rivelano anche una sorta di collisione tra una spinta che scardina dall’interno il linguaggio fotografico, e una controspinta rivolta verso il mondo della storia dell’arte e delle prime fotografie: come se ci trovassimo dentro un presente al tempo stesso futuribile e però reminiscente, rivolto verso il passato. Un esempio eclatante di tale dialogo tra passato e presente è, ad esempio, la ricerca di Giorgio Di Noto, There’s plenty of room at the bottom. Le sue opere, anche se nuovissime, sono infatti veri dagherrotipi, dotati di quella loro lucida superficie riflettente che li faceva chiamare “specchi della memoria”. E infatti del dagherrotipo presentano sia l’aspetto fascinosamente cangiante sia la minuziosa, millimetrica, riproduzione della realtà. Questa risoluzione visiva risultava fin dalle origini talmente precisa, che il dagherrotipo – come spiega l’artista stesso – «è stato identificato da recenti studi come uno dei primi esempi (inconsapevoli) di nanotecnologia: le qualità ottiche e l’altissima definizione dei dagherrotipi sono infatti correlate alle dimensioni delle nanoparticelle di argento, mercurio e oro osservate sulla superficie delle lastre fotografiche». Affascinato da questo inatteso intreccio tra nuove ricerche scientifiche e il passato del linguaggio fotografico, Di Noto si è impegnato in una lunga ricerca che l’ha portato dall’Istituto di Nanotecnologie “Nanotec” di Lecce al centro Elettra Sincrotone italiano di Trieste. I suoi lucidi e ambigui dagherrotipi rivelano mutanti e sorprendenti iridescenze cromatiche bluastre che lui fa emergere volutamente, mentre un tempo venivano il più possibile evitate perché considerate un errore di esposizione del fotografo. Tali immagini – in cui sono proprio le nanoparticelle di argento-mercurio troppo esposte alla luce a generare simili fascinose sfumature dai toni blu – divengono così un ulteriore punto di contatto tra la fotografia e il mondo delle nanoscienze, anch’esse basate su uno stretto rapporto tra il visibile e l’invisibile, tra la luce e la materia. Rapporto sottolineato da immagini che (come in un cortocircuito scaturito dal passato e precipitato nel presente) rappresentano complesse apparecchiature del centro Elettra Sincrotone o misteriosi, microscopici ingrandimenti di nanoparticelle.

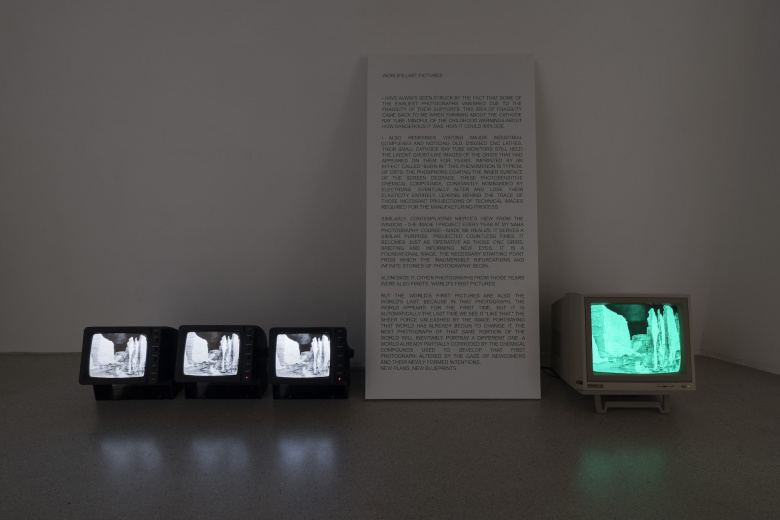

Ma il passato riemerge ugualmente misterioso anche nell’opera World’s Last Picture, 4 months burn-in monitor, Niépce, 1822-1827, di Alessandro Sambini. Lui evita di lasciare immagini statiche e luminose per lunghi periodi in vecchi televisori a tubo catodico (cosa che determinerebbe la creazione di “errori” visivi). L’autore tutto al contrario, le “abbandona” lì dentro, immobili, per ben quattro mesi, fino a ottenere un deterioramento dei pixel che crea in tal modo fantasmi d’immagini. In mostra vediamo vari schermi televisivi che rimangono lì a “lavorare” nel tempo la storica immagine di un canyon di Timothy O’Sullivan: si vedrà poi quale sarà il risultato. Mentre, in un piccolo schermo, Sambini ci propone un’opera questa volta finita: e qui ci troviamo di fronte a una sorta d’immagine ombra della Vista dalla finestra a Le Gras (1826 cs.) di Niépce, considerata la prima fotografia al mondo. Se Niépce, per realizzare tale veduta dalla finestra del suo studio, aveva dovuto esporre per ben otto ore la sua lastra di peltro, ricoperta da una soluzione di bitume di Giudea, Sambini lo supera ampiamente nella gara a chi impiega più tempo. Seppur con altri mezzi, il suo lavoro si pone in linea di continuità con quell’antica magia dell’immagine che, nella camera oscura, si manifestava come qualcosa d’inaspettato, enigmatico, disorientante: quel suo essere misteriosamente diversa, difforme, rispetto al reale che s’intendeva riprendere. «Una cosa che mi ha colpita molto presto è che non si mette nella fotografia ciò che poi ne verrà fuori. O, viceversa, ciò che esce non è ciò che vi avete messo» – raccontava ad esempio Diane Arbus mettendo in luce lo scarto, la non esatta corrispondenza tra lo scatto e l’esito finale, che era un aspetto centrale delle fotografie analogiche. Uno scarto che, nel lavoro di Sambini, si gioca invece tra una foto del passato e l’immagine fantasma creata dal monitor televisivo usato in modo volutamente “sbagliato”. E tale immagine, cosa curiosa, risulta forse più vicina, più simile alla vera immagine di Niépce di quanto ci si possa immaginare. Come racconta Geoffrey Batchen (Un desiderio ardente. Alle origini della fotografia, Johan & Levi) l’eliografia creata da questo ricercatore era infatti così poco nitida e corrosa che, per riprodurla, venne manipolata con l’aggiunta d’interventi pittorici in modo da renderla più leggibile. In pratica, questa celebrata “prima fotografia” – così come in genere viene riprodotta – costituisce già, fin dall’origine, la rappresentazione di una rappresentazione, che ora Sambini ri-rappresenta con un altro mezzo dagli esiti imprevedibili.

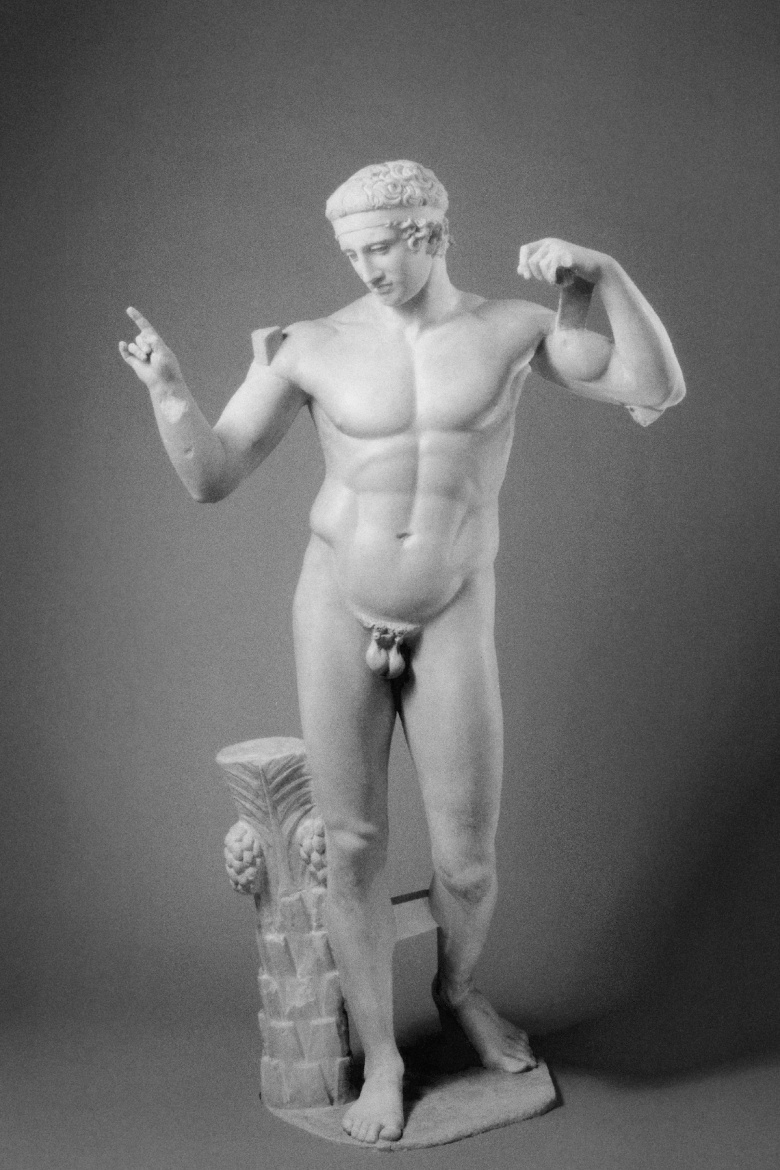

In linea con tale tendenza verso il ritorno di un passato tuttavia “ricreato”, ma questa volta della storia dell’arte, Alessandro Calabrese utilizza l’intelligenza artificiale generativa e una modellazione in stampa 3D, per restaurare – si fa per dire – la statua di un Diadumeno (ovvero un atleta della Grecia antica, con al capo la benda che indicava la vittoria conseguita) aggiungendogli la mano perduta. Si potrebbe dire che il suo progetto sovverte le fondamenta dell’archeologia e dell’autenticità di un’opera scultorea, ma – cosa buffa – di fatto riprende e prosegue, con modalità innovative e inedite, ciò che già si praticava nel passato: quella statua è infatti solo una delle circa 40 copie romane in marmo, più o meno simili all’originale, della perduta statua in bronzo del grande artista greco Policleto. A partire già dal XVII secolo era inoltre usanza abbastanza comune completare le parti mancanti di una statua romana con quelli di un’altra, così magari al busto di un generale veniva aggiunta la testa di un senatore e così via, il tutto senza farsi tanti problemi se non quello di un insieme ben riuscito; per non dire poi della pratica romana di progettare ingegnosamente statue con teste intercambiabili: se subentrava un nuovo imperatore lesti lesti si poneva solo un nuovo ritratto sul vecchio busto, senza perder tempo a rifare pure quest’ultimo. Calabrese, delegando invece parte del potere decisionale all’algoritmo, ha bizzarramente ottenuto una mano che fa le corna: un gesto come minimo un po’strano per un atleta che sta mettendosi la benda della vittoria, ma che in fondo risale al mito del tradimento di Pasifae nei confronti di Minosse… La storia, anche se non ci pensiamo, ritorna anche nei nostri gesti più abituali.

Per tornare a chi impiega più tempo affinché un’immagine finalmente appaia, ecco che questo record spetta senz’altro a Camilla Gurgone: ogni immediata risposta dell’IA ai suoi prompt, che siano un testo o un’immagine, lei li stampa su una carta termica che immediatamente rende invisibile il risultato ottenuto. Grazie a tale procedimento le sue opere mostrano così solo un’ambigua patina materica che, lasciando a volte intravedere qua e là l’esito sottostante, invitano il visitatore a immaginare cosa mai vi sia nascosto sotto. Un enigma veramente difficile da risolvere dato che occorrono dai tre ai dieci anni prima che si dissolva l’oscurità creata dal calore cui ha sottoposto la carta. In questo caso pare di trovarsi nel regno dei contrari: se le polaroid sbiadiscono nel tempo, se le stampe a colori possono virare sui toni del magenta o addirittura cancellarsi, qui si assiste a un processo opposto che dalla sparizione arriva alla rivelazione. In un mondo sommerso da diluvi di fotografie che con ostentazione mostrano il loro messaggio, quelle di Camilla Gurgone fin da subito ci invitano a immaginare più che a vedere, ci sollecitano a riflettere sulla necessità di accettare il lento fluire del tempo invece di offrirci qualcosa di istantaneo, tipo usa e getta (come si fa cancellando in un attimo le immagini da un cellulare). Tali opere sono segreti sprofondati nella materia, nati non dal vedere – o dal voler vedere tutto – ma da un fare quasi artigianale e da algoritmi ai quali l’artista ha suggerito testi e ricerche a loro volta misteriosi e ignoti.

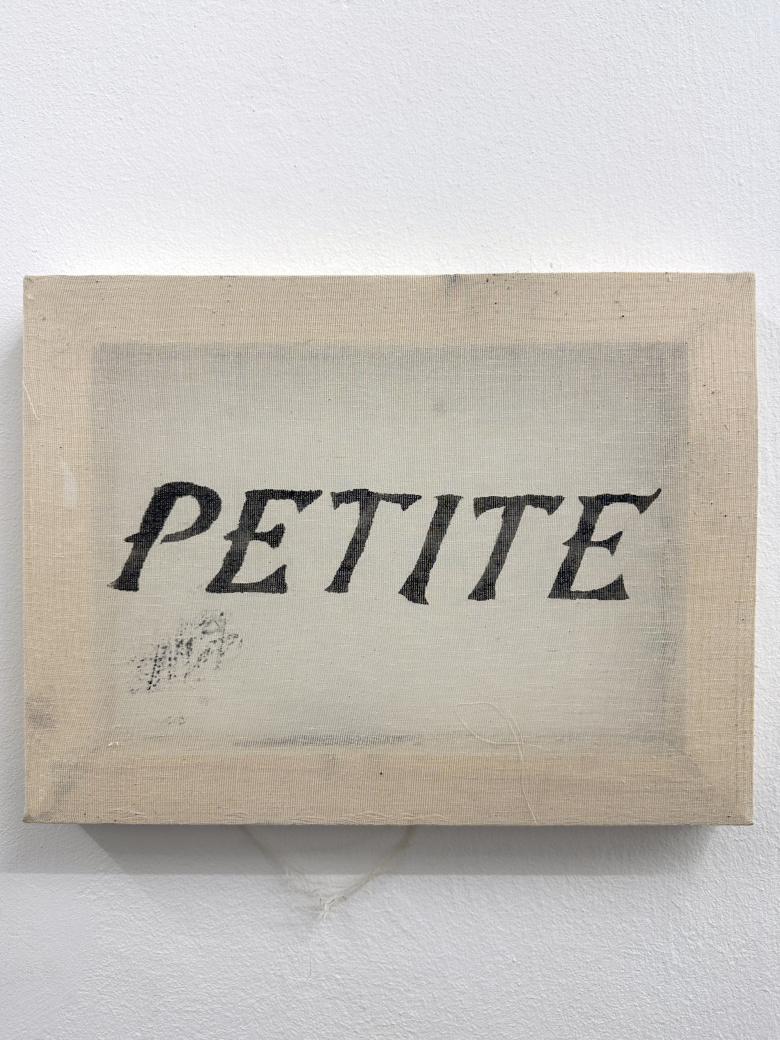

D’altra parte ci vuole anche il massimo dell’immaginazione (e pure qualche informazione) per capire che i parallelepipedi di Alberto Sinigaglia, Volcanos, sono “campioni di realtà”, creati con agglomerati di cellulari e pietre, e realizzati tramite processi e tecnologie scientifiche, normalmente utilizzati in archeologia e geologia. Di lettura più immediata, invece, sono le affascinanti opere di Teresa Giannico, che si presentano come colorati, strani e “vibranti” still life composti in un modo che ricorda le pitture del XVII secolo, ma nati da algoritmi a cui ha dato “in pasto” una foto di partenza poi elaborata dal motore di ricerca, così da creare molteplici riproduzioni automatiche dello stesso soggetto come in un gioco di specchi. Per certi versi minimali sono le opere di Luca Massaro che, da insegne o libri, preleva una parola la quale genera una nuova immagine dal sapore artigianale perché stampata su tele di lino non preparate e un po’ grezze. La giovanissima Grace Martella propone invece “vere fotografie” intime e profonde, che comunicano inquietudini e speranze coinvolgenti. Strano inserimento – viene da pensare – in una mostra basata sul postfotografico e su opere talmente ibride da evitare quasi con cura l’uso di fotocamere e che si presentano come sculture, quadri, monitor… Ma nell’opera di Grace Martella, Memorie del transitare, di fatto a risultare “ibrido” è invece il corpo stesso dell’artista e di conseguenza le sue emozioni: tali immagini sono infatti il frutto di una discesa dentro se stessa mentre il suo corpo attraversa una trasmutazione di genere, che lei mette in gioco con una sincerità e una delicatezza capaci di toccare le corde emotive di ogni spettatore.

Con la serie I Baccanti Leonardo Magrelli compie a sua volta un’operazione un po’anomala: riprende con un cellulare i festeggiamenti quasi dionisiaci per la Madonna del Soccorso a San Severo (Foggia) con tanto di folla urlante e spettacoli pirotecnici tra fuochi d’artificio, lanci di bengala e mortaretti. E poi però presenta i suoi scatti su una lastra lenticolare. Un tipo di stampa, quello lenticolare, basato sull’accostamento di due frames consecutivi che non rimanda a un passato remoto, ma alle deliziose cartoline un po’ kitsch tanto in voga negli anni ’70. Cartoline che potevano dare l’illusione di profondità; oppure, se le si muovevano di poco, potevano cambiare il punto di vista o le condizioni temporali, per fare buffamente apparire lo stesso volto prima con gli occhi aperti e subito dopo chiusi, oppure mostrare la medesima città ora di giorno ora di notte. Lasciando un po’ da parte gli aspetti giocosi di queste rigide cartoline di plastica, Magrelli crea immagini ambigue, metamorfiche che, muovendosi e spostando il punto d’osservazione, rendono incerta e inafferrabile la visione e al contempo sottolineano l’aspetto esplosivo e caotico di questa festa popolare. Nel ragionare su quest’ultimo lavoro, chiedo a uno dei due curatori della mostra, Aurelio Andrighetto, come mai tale caratteristica un po’ magica della stampa lenticolare sia stata così poco usata nel corso della storia dell’arte e della fotografia. Ed ecco che lui mi mostra, sul suo cellulare, un’opera pressoché sconosciuta realizzata proprio con tale tecnica: opera il cui autore sarebbe nientemeno che Marcel Duchamp. Il suo ritratto prima appare e poi si dissolve nella famosa frase da lui usata come uno pseudonimo, ovvero Rrose Sélavy. Così, di fronte a quest’opera a sua volta ibrida, è come se tutto quanto avevo appena visto in mostra si riconnettesse in una sorta di spirale che dalle avanguardie arriva con slancio fino a oggi, per avanzare verso un futuro imprevedibile con lo sguardo rivolto al passato.

In copertina, © Leonardo Magrelli, Untitled dalla serie I Baccanti, 2023, Stampa lenticolare, courtesy Viasaterna.