Le paure dei bianchi

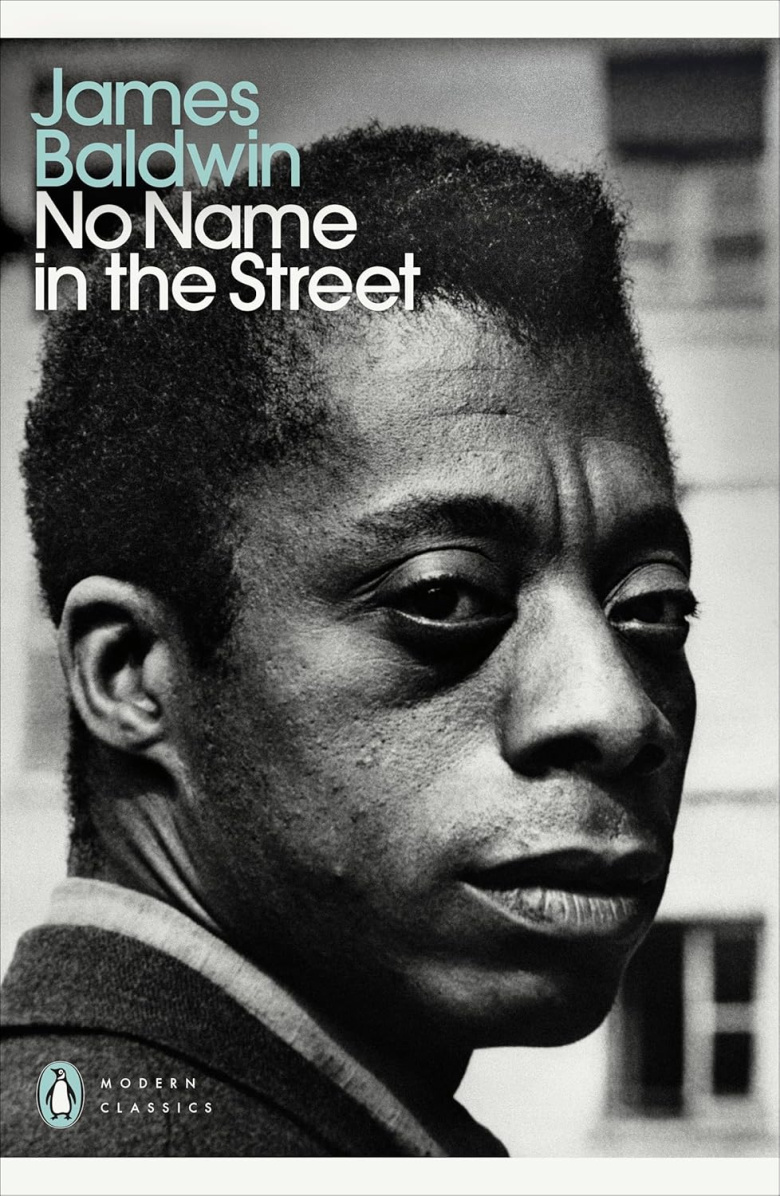

Cinquant’anni fa James Baldwin ha scritto pagine fondamentali su cosa sia la razzializzazione dei problemi sociali. In No name in the street (1972) racconta della Francia, dove da americano non è stato oggetto di razzismo. Lo sfruttamento dell’Algeria provoca i sentimenti antiarabi. Ulrike Meinhof spiega in modo analogo come la crisi economica del ’29 sia stata trasformata in antisemitismo. In America la sottomissione degli afro-americani è l’eredità della schiavitù e definisce i sentimenti tra bianchi e neri. La razzializzazione non è altro che l’aspetto ideologico di uno sfruttamento. C'è tanto marxismo in questa lettura, e cioè che siano i rapporti economici a definire quelli culturali, quelli collettivi e quelli più intimi, ma in Baldwin c’è anche dell’altro, perché essere schiavista non è un lavoro come un altro: il bianco americano ha le proprie radici nel protestantesimo dei Pilgrim Fathers, che nel 1620 arrivarono sulle coste del Massachusetts e sono il nucleo cristiano della classe dirigente WASP (White Anglo Saxon Protestants). E ha paura. La libera interpretazione e predicazione del vangelo ha accompagnato fin dall’inizio l’espansione WASP producendo una grande quantità di chiese nei fly-over states (cioè gli stati su cui si sorvola senza fermarsi, ex base industriale e agricola degli USA) che sono oggi la maggior parte degli elettori di Donald Trump.

Le colpe del bianco americano, anglosassone e protestante, sono lo sterminio degli indigeni e lo schiavismo. Sebbene fossero commercianti di schiavi anche i portoghesi e gli olandesi, furono gli inglesi a costruire il sistema economico che si reggeva sullo schiavismo. Tratta di schiavi dall’Africa occidentale che diventano mano d’opera (soprattutto cotone) negli stati confederati ed esportazione e lavorazione della materia prima nella Gran Bretagna nord occidentale. Lo schiavismo in questo modo si istituzionalizza, nasce una cultura che ne è ancora espressione. Il bianco americano WASP sta ancora trasportando attraverso l’Atlantico una nave carica di africani e sa che basta un attimo perché quegli uomini si rivoltino, lo buttino giù dal ponte, si riprendano la loro vita. Questo è oggi Trump, la furia contro i migranti, la consapevolezza che le ricchezze accumulate dall’oligarchia che si è raccolta intorno a lui è in guerra soprattutto contro i diritti umani degli oppressi, la loro dignità, la loro legittima richiesta di giustizia: è una lotta per perpetuare dominio sugli altri popoli della terra. Come nella dichiarazione di indipendenza, che nell’espressione pursuit of happiness intende il diritto ad accumulare ricchezza contro il sistema di tassazione inglese, il denaro svolge nelle società americane una funzione morale, giustifica l’esistenza, il successo economico è grazia divina e si oppone al fallimento (che è specularmente colpevole) in modo manicheo perché non c’è società, storia, istituzioni che assorbano le diversità degli individui.

Siamo tutti soggetti collettivi e individuali, comunità più o meno grandi e al tempo stesso siamo anche soli: quando l’altro è davvero un altro, e non lo specchio per un narcisismo adolescenziale, abbiamo l’occasione per amare, conoscere, crescere, vivere. Se invece ci ritraiamo, se all’incontro con l’altro sostituiamo una ruminazione interiore che mastica e rimastica il proprio io, o piuttosto l’inesistenza dell’io perché noi siamo gli altri e quindi rinculando ci addentriamo nel nulla, dall’impotenza di questo cercarsi dove non siamo si scatena la violenza. Non si vede un altro, si proiettano solo le proprie angosce. La guerra, l’aggressione. Negli individui e nei popoli.

Ma siamo anche soli, tutto quello che ritorna interno per una ragione o per l’altra abita la tensione tra la vita, che va verso il mondo e ama, e la morte verso cui inevitabilmente siamo rivolti. Tra queste due tensioni si articola il nostro modo di vivere il mondo, sia quello interiore che quello politico, dagli antichi greci per cui i drammi privati e quelli politici confliggono negli stessi personaggi (Agamennone, Edipo, Antigone e via dicendo) a Freud, che riprendendo il concetto di Eros e Thanatos àncora la soggettività contemporanea nella stessa opposizione.

Baldwin legge benissimo la miseria e l’infelicità dei razzisti, capisce che non c’è rimedio. Non c’è religione che possa strappare chi si identifica con la tradizione degli schiavisti dalla sua paura e infelicità. Martin Luther King o Malcom X, le Black Panthers, sono temuti per la superiorità morale che gli deriva dal dolore e dall’ingiustizia che hanno patito insieme, mentre il bianco è svuotato, moralmente e intellettualmente, costretto ai margini dei propri valori a contare il denaro per consolarsi, pensare che ne valga la pena, ma è come camminasse ancora sul ponte di quella nave per sorvegliare gli incatenati nella stiva, tormentato da un conflitto irresolubile tra la propria moralità cristiana e l’avidità, il desiderio del profitto. Del resto quale cristianesimo potrebbe mai giustificare una società che si regge su una simile razzializzazione?

Il gospel più popolare (viene eseguito circa dieci milioni di volte all’anno), Amazing Grace, è stato scritto alla fine del settecento da John Newton, un mercante di schiavi diventato pastore protestante e abolizionista.

I versi vengono direttamente dal vangelo: il figliol prodigo in Luca: questo mio figlio era morto e ora è vivo, era perduto e ora è trovato e da Giovanni e la guarigione del cieco: ero cieco ma ora vedo. Lo schiavismo c’era in Egitto, nella Roma e nella Grecia antica. Tuttavia il modo in cui James Baldwin lo descrive è cosa moderna e individua qualcosa di diverso, qualcosa che è necessario al bianco per continuare a vendere a se stesso e al mondo una propria superiorità. Si mescolano così un desiderio di progresso, che illuminato da Atenei che si autodefiniscono i migliori del mondo dovrebbe portare alla fine dei problemi, e una cupa vergogna, la memoria di essere a propria volta fuggiti dall’Europa per ragioni religiose, politiche, economiche. Un conflitto religioso che lacera personaggi come Charles Kirk, il politico assassinato in Utah. La colpa e la lotta contro la colpa in cui la forza, il successo economico, le armi vengono rovesciate in un paciugo di citazioni bibliche sui più deboli. La cultura americana che mastichiamo alla periferia dell’Impero oggi attraverso i film su Netflix, Amazon e via dicendo, racconta la mistura di questo conflitto tra peccato e redenzione, precipita appena possibile in azioni criminali o si rifugia in sentimentalismi prevedibili. Woke e anti-woke. Bibbia e vangeli sono testi difficili, si rivolgono a un mondo molto diverso dal nostro e utilizzarli per giustificare posizioni reazionarie sui diritti delle persone, dall’aborto all’omosessualità ai diritti delle minoranze, è naturalmente arbitrario. È sempre stato fatto, come del resto gli stessi testi sono anche stati usati per dire esattamente il contrario. Ma non c’è testo sacro che possa giustificare la ferocia contro i migranti o il sostegno delle guerre. Questa è la paura di cui parla Baldwin e del meccanismo nevrotico che è al centro del consumismo: una fuga da se stessi nelle cose. Non è così che la paura del bianco finirà.