Leoncavallo vive: dal passato al futuro

Essendo ormai over sessanta, e avendone viste e vissute parecchie su questo tema, mi genera un po’ di noia la tiritera mediatica che si innesca allo sgombero di un centro sociale occupato e, soprattutto, i connessi dibattiti sulla sua importanza nella città, sul tema della “legalità” per esempio. Noia e anche un po’ di fastidio; penso che la legalità sia un concetto non assoluto ma relativo, e che il potere, spesso, piuttosto che gestire con responsabilità certe situazioni spinose le lasci a macerare, sperando che si decompongano nel compost. Qui finisce l’analisi politica. Il Leoncavallo poteva/doveva essere “legalizzato” trent’anni fa. O venti. O di sicuro dieci. Nessuno se ne è mai preso la responsabilità. E oggi siamo ancora qui a parlare della “questione Leoncavallo”, mentre la destra ci balla sopra le sue ributtanti danze, pestando i piedi.

Per quanto mi riguarda, ho frequentato e mi sono “impegnato” in luoghi del genere dal 1980 fino più o meno al G8 di Genova del 2001. Poi ho mollato. Un po’ per stanchezza, un po’ perché mi era diventato chiaro che oltre un certo limite non si poteva andare. Nel senso che, se ti andava bene, ti rendevano la vita impossibile oppure, se ti andava male, ti facevano fuori. Quel limite si è peraltro recentemente ridotto. A oggi sono incensurato, ma con tutti i posti che in gioventù ho occupato e i vari casini combinati… beh, con la legislazione attuale ammetto che mi sentirei parecchio in ansia sul mio futuro: potrei accumulare potenzialmente almeno vent’anni di condanne. Per fortuna sono vecchio.

Però, quando mi chiedono se – avendo l’età giusta – rifarei oggi le stesse cose, penso che probabilmente le rifarei. Tipo “occupare” posti per farci dentro dei “laboratori di comunicazione”, termine che preferisco a “centri sociali”, che mi è sempre suonato un po’ triste. Considerando che mio padre faceva l’operaio, che di soldi in tasca ne avevo pochi, che le prospettive professionali erano oscure, penso di aver fatto quello che dovevo fare, e di averlo fatto per le cose che più mi piacevano: i libri, la musica e i posti selvaggi. Queste tre cose mi piacciono ancora e penso di aver buon fiuto se devo tirare su carte da quel mazzo.

Passiamo al memoir. Intorno al 1980 dopo alcuni tristi mesi passati in via Torino dove mi incontravo con i miei simili punk e di altre tribù, dove mi sentivo un pirla alla mercé dei passanti guardoni e della polizia che ogni giorno ci fermava, ho cambiato prospettive ambientali. Mi sono cercato un rifugio. E così il primo luogo occupato che ho iniziato a frequentare è stata via Correggio 18, una casa di anarchici che avevano concesso uno spazio prima al Vidicon e poi al Virus. Al Vidicon – che era gestito da strani artisti di cui alcuni si vestivano come Mastroianni nella fase cool – la mia mente ha cominciato ad aprirsi, per esempio davanti alle mostre fotografiche e installazioni stile New York, alla musica del duo elettronico dei Righeira, quelli di Vamos a la Playa, allora sconosciuti, e poi con finali di serata a casa dei Krisma che abitavano lì vicino. Poi è arrivato il Virus, uno dei laboratori punk più importanti al mondo. E molto selvaggio. Lì ho goduto del meglio della scena punk fino al 1984: gruppi musicali da tutta Italia ed Europa, e la produzione e la distribuzione di dischi e di riviste/fanzine che ci raccontavano e ci rappresentavano, e che venivano vendute su tavolacci di legno marcio. Era quello che cercavo.

“Occupare” era chiaro per tutti che fosse una necessità. Nessuno avrebbe affittato alcunché a tipi così. Troppo giovani, troppo estremi, troppo fuori dalle regole. Ma noi avevamo un gran bisogno di un posto dove fare certe cose, e senza che ci rompessero le scatole. Ripeto: “occupare” era una necessità. Sarò per sempre grato a “quelli del Virus” per la loro creativa arroganza e per la loro indifferenza e sprezzo delle regole. Hanno, in questo modo, creato innovazione. Non a caso, come accade a Milano, molti pezzi della città vennero lì quasi da subito lì per annusare il “nuovo”; ma, come si diceva prima, quando alzi troppo la cresta…

Adesso faccio il distaccato, però il giorno di metà 1984 quando hanno sgomberato via Correggio ho pianto. Prontamente redarguito dai punk più duri – “cazzo fai coglione, piangi?” – ho dato una mano a raccogliere cocci e masserizie varie, e poi a supportare alcune occupazioni per creare nuovi laboratori di comunicazione. Già poco tempo prima, però, mi sentivo pronto ad andare per la mia strada.

Avevo infatti pregato in ginocchio Primo Moroni che mi prendesse in un qualche modo a lavorare nella sua libreria Ca’lusca, la più importante libreria di movimento in Italia. Al mio fianco avevo i miei tre fratelli dell’underground più fidati: Atomo, punk e graffitista degli albori, da zona Baggio ma occupante in zona Lambrate; Giacomo Spazio, musicista, artista, fanzinaro della prima fase, trafficone di dischi e di t-shirt, occupante della più bella e creativa casa del Ticinese; e Raf Valvola, libero e acuto pensatore di notevole spessore culturale e filosofico. Volevamo dare visibilità alla cultura della scena, spingerla in avanti e creare un ponte fra vecchie e nuove generazioni, una sorta di utopia per far dialogare tra loro i ribelli degli anni Sessanta e Settanta con quelli degli anni Ottanta.

Quasi contemporaneamente avevo iniziato anche a frequentare il Leoncavallo con lo stesso obiettivo.

Il Leo di metà anni Ottanta – in via Leoncavallo 22 – era molto spesso chiuso, e si portava sulle spalle l’eredità difficile della morte di Fausto e Iaio, due ragazzi del centro ammazzati da certi fascisti, come tutti sapevano e sanno, ma in assenza di sentenze che indicassero per “la giustizia” i responsabili. A ciò si sommava e si percepiva sullo sfondo qualche rimasuglio del duro controllo sociale di fine anni Settanta. Insomma, una situazione complessa e ancora ripiegata su se stessa. Per fortuna, quando ci ho messo piede con la mia ingenua baldanza, introdotto da Atomo che abitava in zona, abbiamo incontrato delle persone che avevano voglia di riaprire – Aldo, il Generale, Beppe, Pamp, Ginger, Anna, Teresina – e che avevano concesso agibilità a gruppi di teatro e a musicisti per fare le prove. Poi c’erano le Mamme. Erano super. Delle vere instancabili generose “dure”, ma con quella marcia in più data dalla sensibilità femminile. Erano loro che tenevano alto il vessillo della richiesta di giustizia per Fausto e Iaio, ma si occupavano anche della gestione collettiva di un dolore terribile che è quello della perdita di un figlio o di un fratello. In più, come già detto, come tanti miei coetanei avevo bisogno di un rifugio, e loro ti davano accoglienza. A tutte loro ho voluto bene, ma quella con cui ho passato più tempo a chiacchierare è stata Adriana, una signora elegante, colta, radicale, amante dell’arte e curiosa. È stata un’amica. Lei adesso non c’è più, ma la penso spesso con riconoscenza.

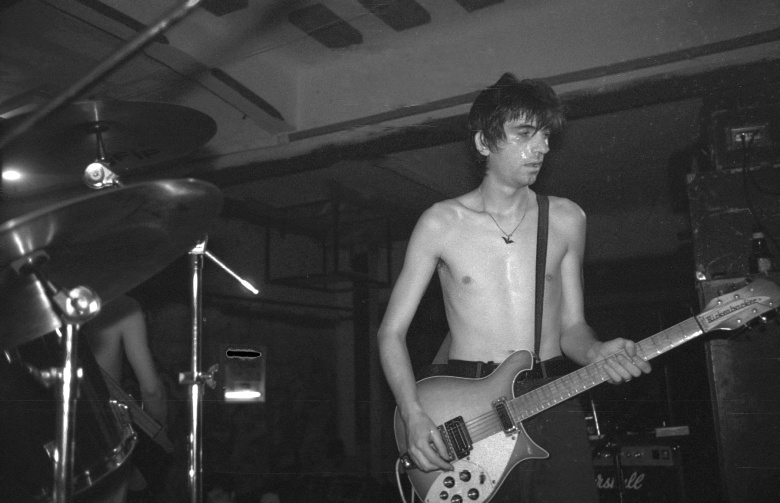

Ottenuta un po’ di credibilità dal Comitato di gestione, abbiamo fatto quel che dovevamo fare. C’era una nuova scena musicale – punk, post-punk, sperimentale – non rappresentata dai locali commerciali; avevamo la disponibilità di un palco e di spazi più grandi; e, fuori, c’era un mondo che non aspettava altro. Quindi io e Atomo, con una mano dalla fanzine hard-core punk “TVOR”, abbiamo organizzato il concerto del gruppo canadese hard-core punk dei D.O.A. La loro irresistibile hit era dedicata al presidente USA Ronald Reagan, attore di film western prestato alla politica, un ultra-reazionario tipo Margaret Thatcher, e come la Thatcher odiato dai punk. Si intitolava Fucked Up Ronnie [Sei fottuto Ronnie, ma che poteva anche suonare come Ronnie il coglione] e recitava Sei fottuto Ronnie, non sopravviverai, morirai anche tu per un'esplosione nucleare. Ritornello: Sei fottuto Ronnie. Boom! Partì la bolgia. Sotto il palco centinaia di ragazze e ragazzi, ballando, entrarono in sintonia con i loro omologhi milanesi, italiani, europei e di oltreoceano.

Quel concerto creò una sorta di richiamo ampio nella città e fuori. Da lì in avanti iniziarono a spingere quelli di “TVOR”, affiancati più avanti da un’altra fanza “I Don't Care”, e per qualche anno invitarono i migliori nomi del punk americano come Toxic Teasons, Youth Brigade, Fugazi. La qualità della proposta aumentava così come il pubblico. Anche perché entrare costava pochissimo, e nessuno restava mai fuori.

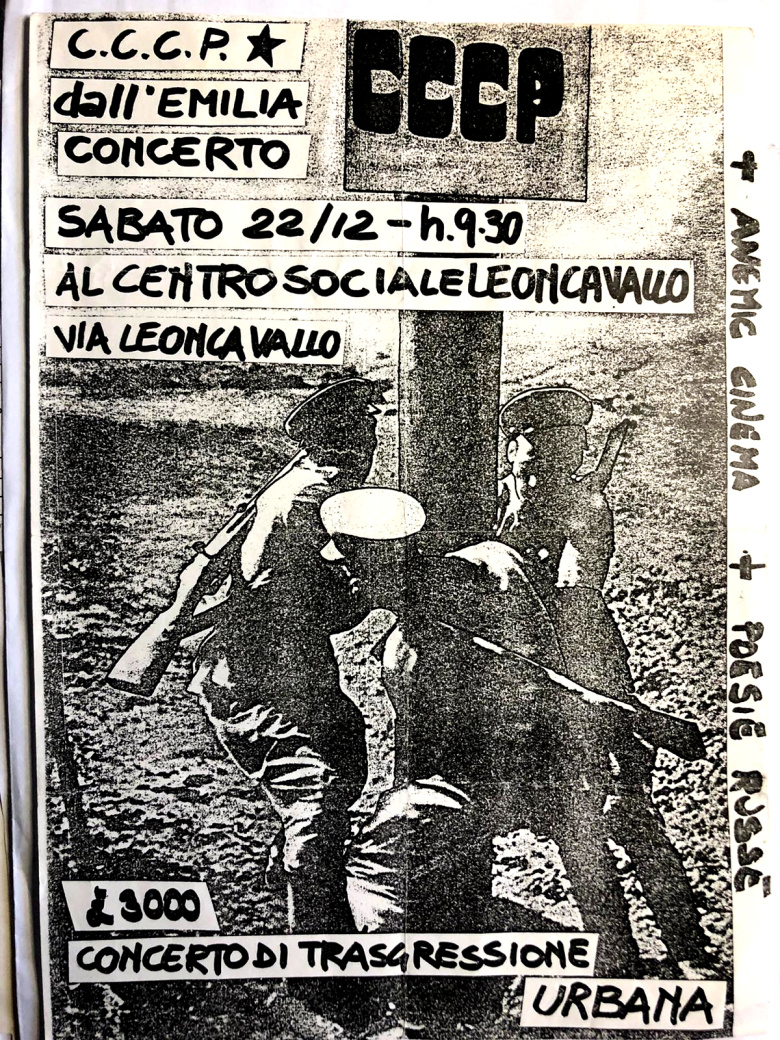

Nel 1985, il concerto dei “CCCP Fedeli alla Linea”, allora ancora indie, prima di firmare con la Virgin, mi impressionò per la quantità di gente accorsa, e per la tipologia della stessa. Non c’erano più solo “alternativi”, ma un pubblico vero, da tutta Milano.

Nel frattempo, la situazione alla Ca’lusca si era evoluta; Primo Moroni ci aveva “adottato” e concesso l’autogestione di una stanzetta in fondo alla libreria che diventò presto un punto di ritrovo per appassionati di musiche “strane” e di avanguardia e di fanzine, e che voleva far dialogare il giro dei “compagni” e dell’“underground”. Inutile dire che dato il clima generale e la credibilità della Ca’lusca il progetto partì forte. Al sabato era strapieno, e ci veniva un bel po’ della città che volevamo: artisti, musicisti, curiosi, avventurieri. La gente per arrivare alla stanzina doveva attraversare le due ampie sale della libreria piene di scaffali e così potevo spiare che libri prendevano in mano. E al sabato sera, se c’era qualcosa al Leo, riempivo un paio di borse di quei libri che avevo visto sfogliare, riviste, fanzine, vinili, musicassette, le caricavo in Vespa e tiravo su, con un tavolo di fortuna, il mio banchetto. Da lì ho scoperto che si possono vendere libri e dischi ovunque. E che ovunque puoi trovare qualcuno interessato o curioso. Potevano esserci ottocento persone o venti, ma qualcosa riuscivo sempre a piazzare. Io ero contento, crescevo, mi rapportavo agli altri attraverso dei prodotti culturali e facevo anche un servizio sociale.

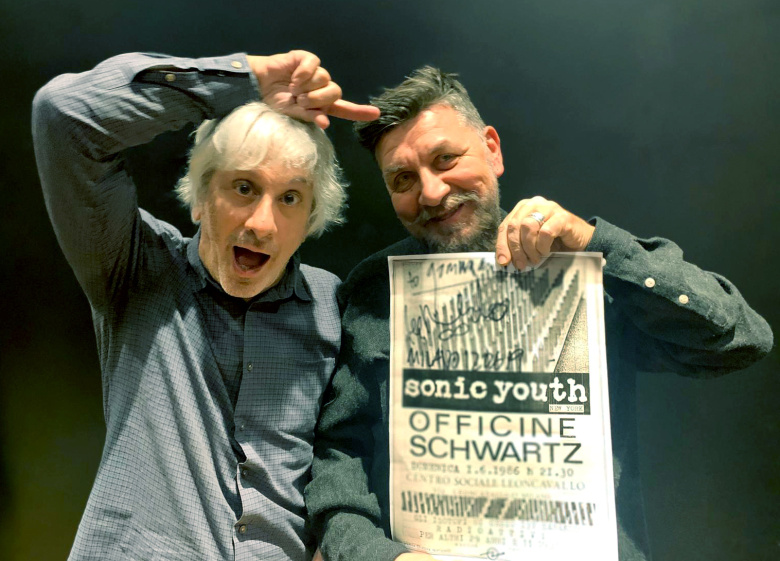

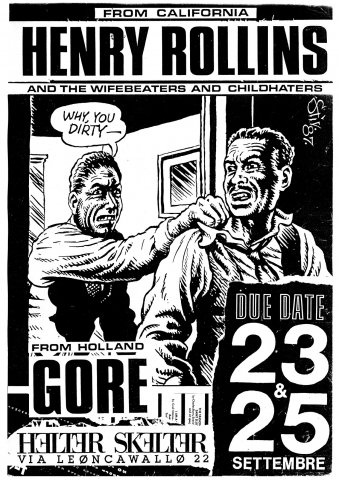

Al Leo erano confluite anche diverse band e soggetti da Baggio, il quartiere di Atomo, in specifico quelli di via Amantea, un centro del Comune. Tra loro quelli della fanzine “Amen”, molto curata graficamente che si occupava di dark e post-punk, e uVLSI, il primo smanettone di computer che ho conosciuto nella vita. Insieme a loro, a degli ex del Virus, e alla fanzine artistica “Hydra Mentale”, abbiamo allora fondato un luogo che per due anni ha, a mio avviso, rappresentato la punta più alta della sperimentazione underground a Milano: l’Helter Skelter. Situato in uno stanzone senza finestre e riscaldamento, è diventato potente per via del mix delle diversità dei soggetti coinvolti che faceva anche piazza pulita di alcuni residui ideologici e “sentimenti di purezza” tipici di ogni epoca. È stato il confronto che ha arricchito noi stessi e la proposta che venne fatta: performance di artisti sperimentali da New York e dei pazzeschi Étant Donnés che avevano lavorato con Alan Vega, Michael Gira, Genesis P-Orridge e Lydia Lunch, chiusi in un teatrino dei burattini con puntate addosso da 10 cm delle strobo potentissime; gruppi come gli olandesi Ex che avevano presentato uno stupendo cofanetto di musica, foto e testi dedicato alla guerra civile spagnola: la loro versione di Ay Carmela mi fa venire ancora oggi i brividi; O!Kult e Borghesia dalla Yugoslavia, un paese e una scena underground ai più sconosciuti; vennero fatte due date di Henry Rollins con la sua band, dopo che si erano sciolti i seminali Black Flag; e gli Scream il cui batterista era Dave Grohl che entrò poi nei Nirvana e successivamente fondò i Foo Fighters. E tanti, tantissimi italiani: dai Wretched ai Peter Seller’s del contingente di San Giuliano Milanese; dai Silver Surfers e Shocking TV ai Casino Royale; dai Pila Weston, ai Ritmo Tribale e ai Carnival of Fools di Giò Giovanardi che con i La Crus si è esibito anche a San Remo; tutte le migliori band di musica industrial come i Sigillum-S, F.A.R., Rosemary’s Baby, Officine Schwartz, Tasaday, T.A.C, con i loro set multimediali e le prime videoinstallazioni. I concerti “piccoli” venivano fatti all’Helter, quelli più grandi come i Sonic Youth, i Negazione, gli Indigesti, i Kina, i Cheetah Chrome nel salone.

Atomo, affiancato da altri due spray-artist, Swarz e la Shah, intanto portarono dentro il graffitismo, allenandosi sui tanti muri a disposizione e dipingendo vere e proprie opere d’arte. Anche in questo caso la notizia si diffuse all’esterno e altri vennero a trovarci, anche da New York come i leggendari writer Sharp e A-One.

In quel periodo ci sono stati tanti momenti topici, ma nel mio cuore ne rimangono due: “Il festival underground” durato tre giorni che utilizzò ogni spazio del centro. Volevamo mettere insieme proprio tutto e tutti, artisti, pubblico, tanta neo-psichedelia, reading di poesia, mostre di grafica. C’era gente ovunque a qualsiasi ora che faceva qualsiasi cosa. Il festival fu inaugurato la prima sera con l’ingresso nel salone – a dir poco lisergico – della Banda degli Ottoni, che suonarono la sigla dell’Eurovisione della Rai, cioè il Te Deum di Marc-Antoine Charpentier. Mi sembrava un film surrealista! Ho visto la scena dal mio banchetto di distribuzione, che a quel punto era diventato veramente ampio. Avevo tre tavoloni e sopra di tutto, incluse le riviste underground degli anni Sessanta, come “Re Nudo” e “Get Ready”, la rivista a forma di spinello, che mi passava Ignazio Maria Gallino, un mito della stampa underground di quell’epoca.

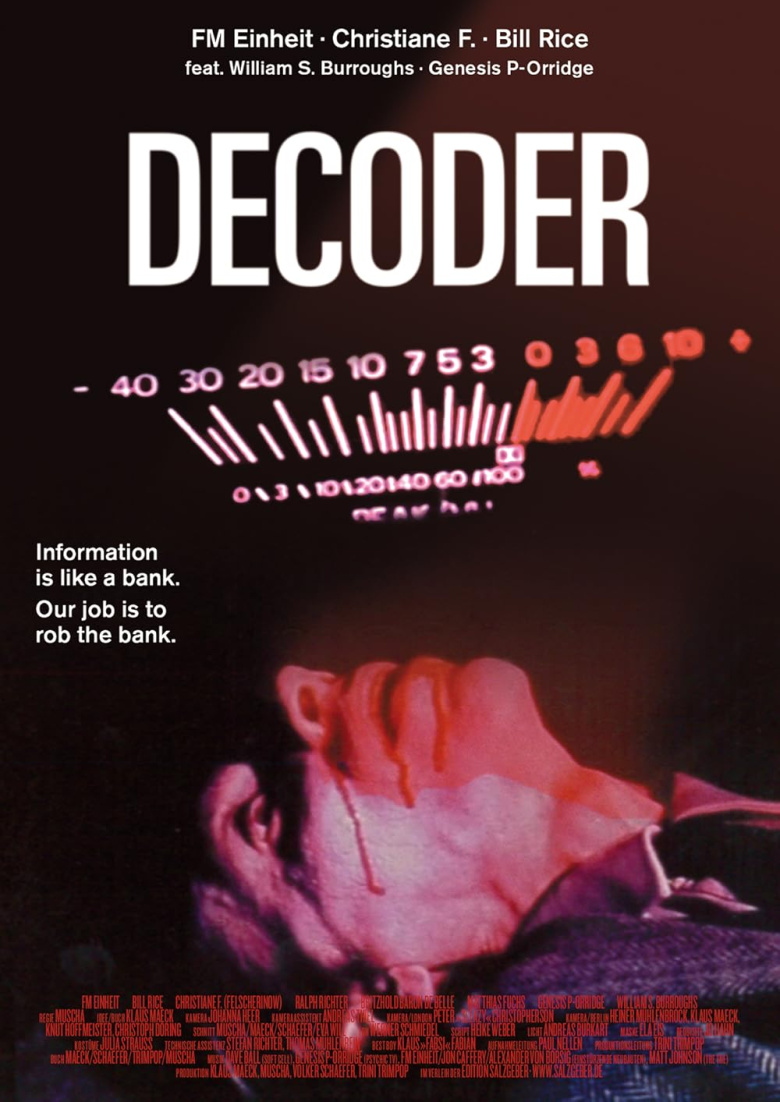

La seconda cosa indimenticabile fu la proiezione nel cortile del film tedesco “Decoder”. La proiezione in pellicola formato 16mm fu resa possibile da VitoWar, che lavorava in campo cinematografico, e che mise a disposizione la sua attrezzatura professionale – Vito, inoltre, aveva aperto al Leo una saletta per la musica reggae. VitoWar negli anni è diventato, e ancora oggi è, uno dei più importanti dj di reggae internazionali –. Del film “Decoder” avevamo sentito parlare da una rivista underground inglese “Vague”, venduta al banchetto, e trattava di come trasformare la “muzak”, la musica che ti frigge il cervello in musica rivoluzionaria, e di cui la frase “L’informazione è come una banca. L’importante è rapinarla” si adattava perfettamente al nostro modo di vedere il mondo dei media. Insomma, capimmo che c’era un film che ci rappresentava.

Poco dopo Primo Moroni chiese a me, Giacomo Spazio e Raf Valvola di creare una rivista presso la Ca’lusca che mettese finalmente insieme le varie anime della libreria. Non avemmo ovviamente dubbi e accettammo. Dopo aver tirato in mezzo Ulisse Spinosi per la parte di geopolitica, Kix di “Hydra” e altri, la registrammo in tribunale. Non poteva chiamarsi altro che “Decoder” e si orientò più sulle culture underground internazionali e soprattutto sul “nuovo”. Infatti, entrò in redazione anche uVlSi lo smanettone di computer, e “Decoder” fece un enorme salto nella visualizzazione delle dinamiche in atto dalla fine degli anni Ottanta. In pochi mesi sarebbe stata conosciuta ovunque nel mondo come una delle riviste “cyberpunk” e visionarie più importanti. Poco dopo al Leo sarebbero partite esperienze avanzate sulle reti informatiche anche da parte di altri gruppi.

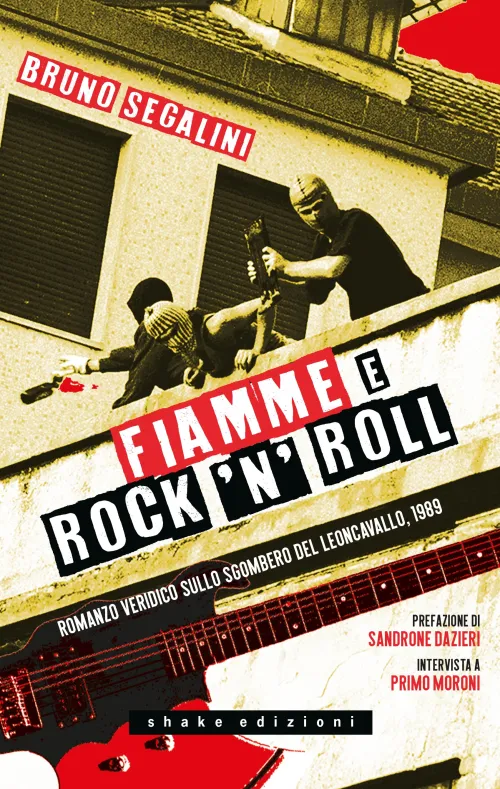

All’inizio del 1988 ho abbandonato il Leo e me ne sono tornato in Ticinese, dove vivevo. Volevo concentrami sulla costruzione di una nuova casa editrice, ShaKe, cosa che ho fatto con un drappello di gente dall’Helter Skelter, e che dall’Helter si portava dietro una bella eredità. La ShaKe esiste da allora e ad oggi ha pubblicato intorno ai 400 titoli. E dopo allora, io e molti del gruppo originario vivono di editoria a livello professionale, hanno lavorato in centri di ricerca, o nel campo dell’arte e della comunicazione.

Insomma, date le premesse, io “me la sono cavata”. Ma senza il Leo in quella fase, non credo che sarebbe stato possibile, o sarebbe stato più faticoso. Per me come per moltissimi altri. Bravi tutti per l’accoglienza e la generosità nella gestione, il lavoro gratuito e tutto il resto, ma se non ci fosse stata la disponibilità di un posto occupato, sottolineo “occupato”, come avremmo potuto fare?

Quindi non voglio chiudere sul Leoncavallo come simbolo, anche se oggettivamente per qualche generazione di milanesi lo è, ma sulla pressione mediatica, linguistica, politica e ideologica sulla “legalità” come “concetto assoluto”: la parola con cui stanno attaccando duramente il Leoncavallo e giustificando la scelta dello sgombero. La prima cosa che ho imparato al corso di diritto all’università, da un prof. marxista, è che “il diritto è la rappresentazione dei rapporti di forza tra le classi”. Mi è rimasta in testa da allora. E da allora valuto la legalità anche con spirito critico. Se ci sono persone che hanno bisogno, occupano per farci uno spazio sociale, necessariamente non sono delinquenti e non si meritano la galera. Ma riporto, perché ci credo fermamente, anche quello che mi ha insegnato il mio maestro, il libraio Primo Moroni: “Quando occupi, visto che togli un diritto a qualcun altro, ti devi fare carico di portare avanti un progetto verso la comunità. Devi restituire quello che togli. Allora va bene.”

Mi pare che sia questo il caso del Leoncavallo. E allora che facciano l’accordo, invece di agire con la forza.