UE, un impero neutrale?

Il Progetto europeo – la Comunità economica europea – nasce come fatto istituzionale con il Trattato di Roma (1957). Sei sono i paesi che lo firmano: Belgio, Francia, Repubblica Federale Tedesca, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi. Molti anni dopo la Comunità inizia con cautela ad ampliarsi, ed entrano a farne parte Danimarca, Irlanda e Regno Unito (1973), Grecia (1981), Spagna e Portogallo (1986). Cade il Muro di Berlino (1989), la Germania si riunifica (1990) – e i territori della ex-DDR entrano senza clamore nella Comunità. Nel 1992 i 12 paesi membri firmano il Trattato di Maastricht, cambiano il nome del Progetto europeo in Unione europea e si predispongono ad ampliarne i confini ad est, a nord, a sud.

Nel 1995 entrano a far parte dell’Unione Austria, Finlandia e Svezia. Ma è solo il prologo. Nel corso degli anni Novanta numerosi paesi chiedono di aderire, e nel 2004, dopo aver adeguato le loro istituzioni al modello della democrazia liberale, entrano far parte dell’Unione Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Slovenia, poi Lituania, Estonia e Lettonia, e infine Malta e parte di Cipro (divisa, contesa e lontana isola del Mediterraneo). Poi sarà la volta di Bulgaria e Romania (2007) e Croazia (2013). A quel punto, l’Unione si compone di 28 paesi (che diventano 27 quando il Regno Unito ne uscirà, nel gennaio 2020) e ha tutti i caratteri di un ‘impero’.

Di un impero ha la geografia. L’Unione europea si estende su un territorio vastissimo – dalla Lapponia settentrionale in Finlandia giù fino all’isola di Cipro difronte alle coste della Siria – e profondamente diverso in tutti i suoi caratteri. E come si conviene a un impero in formazione, i suoi confini sono in espansione: Moldova, Georgia e Ucraina, ma anche Serbia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Macedonia del Nord e Albania stanno negoziando l’adesione. All’interno dei suoi confini vivono numerose etnie e si parlano lingue diverse, ma c’è un’unica moneta di riferimento, l’euro – che gran parte dei paesi membri condividono come unità di conto e di scambio. Ne fanno parte stati molto grandi e molto piccoli: Germania, Francia e Italia hanno una popolazione totale poco inferiore e una produzione nazionale poco superiore a quelle degli altri 24 paesi considerati complessivamente.

Di un impero l’Unione europea ha la scala demografica ed economica. Conta 450 milioni di abitanti – molto più della popolazione degli Stati Uniti (350 milioni) e dell’Unione Sovietica al momento della sua dissoluzione (300 milioni); tre volte gli abitanti della Federazione Russa (150 milioni). Misurata con i criteri convenzionali – il prodotto interno lordo (pil) –, la dimensione della sua economia è di un niente inferiore a quella degli Stati Uniti, 1,7 volte quella dell’India e quattro volte quella della Federazione Russa – ma 0,7 volte quella della Cina.

Di un impero l’Unione ha anche l’architettura istituzionale, lentamente ma coerentemente modificata negli ultimi tre decenni, mentre l’ampliamento proseguiva. Infatti, come il governo di un impero richiede, i processi decisionali dell’Unione sono ora centralizzati e gerarchizzati, e si è consolidata una forte differenza nel potere che i singoli stati esercitano in tutte le sue sfere di azione. Per diventare un impero ha ridimensionato, passo dopo passo, gli obiettivi che identificavano il Progetto europeo originario: la convergenza degli standard di vita dei paesi membri, il raggiungimento dell’autosufficienza alimentare, il mantenimento del policentrismo del sistema insediativo, il miglioramento della qualità della democrazia, il rispetto di standard etici relativamente alle condizioni di lavoro, la garanzia che tutti i cittadini disponessero dei minimi esistenziali, la riduzione del degrado ambientale – ed altro ancora c’era nel ‘sogno europeo’.

L’Unione europea si è ampliata vincolando la richiesta di adesione e la sua accettazione alle condizioni formulate nei “Criteri di Copenaghen” (1993) che, in definitiva, sono due. La prima è essere un ‘paese europeo’. Ma, poiché non c’è alcun criterio storico o geografico per definire i confini dell’area geografica che chiamiamo ‘Europa’, questa condizione non discrimina, rendendo plausibile qualsiasi richiesta di adesione. La seconda condizione è essere una ‘democrazia liberale’, con gli specifici caratteri definiti dal paradigma neoliberale: l’azione collettiva deve avere un ruolo residuale rispetto a quello dei mercati competitivi nell’allocazione delle risorse. E i paesi che non sono ancora ‘democrazie liberali’ quando richiedono l’adesione devono diventarlo prima di essere ammessi nell’Unione. In definitiva, le condizioni per aderire all’Unione europea si riducono a una soltanto: essere una ‘democrazia liberale’. A sua volta, una condizione dai contorni sfumati e mutevoli, che discrimina molto meno di quanto promette.

Per comprendere la natura del paradigma dell’ampliamento che l’Unione ha definito a Maastricht nel 1992 – che l’ambiguità dei “Criteri di Copenaghen” nasconde –, si deve tornare all’inizio degli anni Settanta e riportare alla memoria il carattere dei sommovimenti politici che si sono succeduti da allora nell’Europa centrale fino alla caduta del Muro di Berlino. È in quei due decenni che si sono evidenziate e rafforzate le ragioni che suggerivano – si potrebbe dire imploravano – di affrontare la questione dell’ampliamento da una prospettiva opposta a quella poi scelta dall’Unione europea.

Nei primi anni Settanta l’equilibrio geo-politico che si era stabilito lungo la “Cortina di ferro” inizia a incrinarsi. I carri armati del Patto di Varsavia che nel 1969 avevano messo fine alla “Primavera di Praga” avevano spogliato l’imperialismo sovietico da ogni residua base morale e nei paesi dell’Europa centrale stava rinascendo l’opposizione politica in forme, nuove, che avrebbero segnato i due decenni successivi.

Nella Repubblica Federale Tedesca, in modo più acuto che altrove in Europa, si percepiva la tensione dell’instabilità politica che cresceva lungo il confine segnato dalla “Cortina di ferro”, intrecciata come era alla “questione tedesca”: la riunificazione della Germania e l’accettazione definitiva dei suoi confini stabiliti a Potsdam nel 1945. La speranza di un cambiamento aveva preso la forma della Ostpolitik, alla quale nel 1969 Willy Brandt, all’inizio del suo cancellierato, assegna una dimensione etica prima che politica. La Ostpolitik era un progetto di ricostruzione di relazioni sovranazionali tra stati, tra società civili, tra individui: l’unica via per raggiungere un ‘equilibrio’ in uno spazio geografico profondamente multietnico e integrato che la tragica storia europea del Novecento aveva restituito diviso e conteso.

Nel paese più ‘atlantista’ d’Europa la Ostpolitik aveva convinti sostenitori. Willy Brandt ne incarnerà i valori con coerenza e determinazione e un simbolismo che hanno segnato quegli anni. Quando il 7 dicembre del 1970 si inginocchia nel Ghetto di Varsavia suggella la nascita di un nuovo paradigma – abbandonando quello della “Guerra fredda”. Un paradigma che, però, aveva anche oppositori, dentro e fuori i confini della Germania, e poi nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Dopo l’uscita di scena di Willy Brandt, dopo il fallimento del negoziato sul disarmo tra Nato e Patto di Varsavia iniziato nel 1979, dopo la caduta nell’ottobre 1982 del governo guidato da Helmut Schmidt – entrato in conflitto con gli Stati Uniti perché contrario allo stazionamento da parte della Nato dei missili nucleari a lungo raggio in territorio tedesco –, sarà il Governo Kohl, nel 1983, con il voto favorevole del Parlamento, ad accettare ciò che il governo Schmidt aveva rifiutato. E a riproporre il paradigma della “Guerra fredda” nelle relazioni con l’Unione Sovietica.

Fu una decisione che generò le più massicce proteste popolari della storia della Repubblica Federale Tedesca, mosse da una speranza che era progetto politico: la neutralità dell’Europa centrale. Ma i maggiori paesi europei avevano già dimenticato il significato della Ostpolitik e non comprendono il valore di ciò che stava accadendo nell’Europa centrale: con “Charta 77” rinasceva in Cecoslovacchia, a pochi anni dalla “Primavera di Praga”, l’opposizione civile; in Polonia nasceva Solidarnosc tra gli anni Settanta e Ottanta; dall’Unione Sovietica arrivavano notizie di fratture politiche che diventeranno ‘rivoluzione democratica’ quando nel 1985 Gorbatschow assume la carica di Segretario Generale del Partito Comunista.

Alla fine degli anni Ottanta i sommovimenti politici di quel decennio hanno l’esito che la Ostpolitik aveva prefigurato, ma che l’élite politica europea insisterà nel non riconoscere. Si consolida il movimento di opposizione in Ungheria e il 16 giugno 1989 la ri-celebrazione simbolica dei funerali di Imre Nagy segna pacificamente e ordinatamente l’inizio della transizione democratica; nello stesso mese e nello stesso anno Solidarnosc riesce pacificamente a imporre elezioni democratiche in Polonia; lievita nella DDR il movimento non-violento di opposizione popolare e il 7 ottobre 1989 cade il Muro di Berlino. Eventi che nel loro carattere anticipano ciò che sarebbe accaduto nel mese successivo a Praga, quando una enorme manifestazione pacifica in Piazza San Venceslao segna la fine del regime comunista in Cecoslovacchia. E quando Gorbatschow il 1° luglio 1991 scioglie il “Patto di Varsavia” (pochi giorni dopo avere sciolto il Consiglio di mutua assistenza economica) la “Cortina di ferro” è definitivamente svanita.

Ma di nuovo, allora come oggi, tornavano a dominare nel dibattito pubblico i “cold war intellectuals”, che avevano segnato la cultura politica degli Stati Uniti nei decenni successivi alla Seconda guerra mondiale e fatto da tempo proseliti in Europa. I dodici paesi membri della Comunità economica europea che il 7 febbraio del 1992 firmano il Trattato di Maastricht credono veramente che la “storia sia finita”. Nell’agosto 1991 un colpo di stato aveva costretto Gorbatschow alle dimissioni e nel dicembre dello stesso anno l’Unione Sovietica si era dissolta, sul Cremlino sventolava la bandiera della Federazione Russa e Boris Eltsin ne era diventato il primo Presidente. Inizia la transizione istituzionale verso il modello dell’economia di mercato, con l’assistenza del Fondo monetario internazionale, della Banca Mondiale, dell’Ocse e della Commissione europea stessa. Nelle previsioni, la transizione si sarebbe conclusa come si desiderava: la società e l’economia della Federazione Russa – un impero considerato in disfacimento, che si sarebbe presto frammentato in stati nazionali – si sarebbero integrate nell’economia-mondo, le sue risorse naturali sarebbero entrare nel sistema delle multinazionali globali, democrazia e mercato si sarebbero affermati.

La transizione istituzionale immaginata è però rapidamente degenerata in una crisi economica drammatica. Dopo le dimissioni di Boris Yeltsin nel dicembre 1999 e l’ascesa al potere di Vladimir Putin, la Federazione Russa imbocca un’altra strada. Riprende la sua postura imperiale dopo avere riacquisito il controllo dei suoi stati e riafferma la sua alterità culturale rispetto all’Europa. Dispone di immense risorse naturali e riorienta la transizione verso un altro modello di economia e società, che abbiamo imparato a chiamare ‘capitalismo di stato’.

Non era difficile prevedere nelle sue conseguenze il nuovo orientamento della Federazione Russa, e l’Unione avrebbe dovuto radicalmente riformulare il paradigma dell’ampliamento scelto pochi anni prima. A quel punto, era chiaro che quel paradigma l’avrebbe fatta sì diventare un impero economicamente e militarmente potente, ma l’avrebbe anche condotta a scontrarsi con un altro impero, la Federazione Russa. Certo, economicamente molto più debole, ma militarmente altrettanto potente. L’Unione europea aveva il tempo per riformularlo, ma non lo fa. Non lo è ancora, ma di un impero ha già l’arroganza. Si affida di nuovo al dispositivo della “Guerra fredda”.

L’ampliamento progettato credendo che a Berlino, nel 1989, “la storia fosse finita” inizia nel 1994, quando Austria, Finlandia e Svezia sono ammesse nell’Unione. Un ampliamento che porta l’Unione a confinare con la Federazione Russa ma che ha una connotazione militare limitata. L’Austria aveva la ‘neutralità’ nella sua Costituzione, principio che impedisce ad essa di entrare nella Nato e al quale resterà fedele sino ad oggi. La Finlandia e la Svezia erano paesi militarmente non-allineati. (La Finlandia entrerà nella Nato solo nel 2023, la Svezia l’anno successivo, trent’anni dopo la loro adesione all’Unione.)

Il processo che condurrà l’Unione a scivolare nel precipizio in cui oggi si trova inizia il 12 marzo 1999, quando Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria entrano nella Nato. E lo fanno mentre stanno negoziando la loro adesione all’Unione, la quale non si oppone, non interrompe le negoziazioni, svelando il lato oscuro del progetto definito a Maastricht nel 1992: la sovrapposizione geografica tra ampliamento dell’Unione e ampliamento della Nato. Una sovrapposizione progettata e poi realizzata con un simbolismo anche troppo esplicito: il 29 marzo 2004 Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Romania, Slovacchia, Slovenia entrano a far parte della Nato prima di entrare nell’Unione europea. Qualche anno o qualche mese prima, comunque prima di essere ammessi nell’Unione.

L’ampliamento realizzato dopo la caduta del Muro di Berlino – e la dissoluzione dell’Unione Sovietica – ha trasformato l’Unione non soltanto in un impero economicamente molto forte, ma anche in un impero con il più potente esercito del mondo – in virtù dell’alleanza militare dei suoi stati membri con gli Stati Uniti, della comune appartenenza alla Nato. Un impero militare i cui confini distano appena 150 chilometri da San Pietroburgo e 600 chilometri da Mosca.

Un’Europa centrale militarmente neutrale era l’eredità morale che gli anni Ottanta avevano lasciato ai maggiori Paesi europei – alla Germania, in primo luogo. Un’eredità che hanno rifiutato, scegliendo di continuare ad affidare alla minaccia militare il compimento della profezia della “fine della storia”. Un’eredità che era un’implorazione a cancellare l’idea stessa di un confronto militare tra due imperi con arsenali militari il cui utilizzo – anche solo di un frammento di essi – avrebbe stravolto per sempre la vita sulla Terra. Ma anche una esortazione a non servirsi più del riarmo come strumento di negoziazione: riarmarsi nella certezza di poterlo fare in una misura che presumi il tuo antagonista – con una produzione nazionale pari a un quinto della tua (e a un ottavo della somma della tua produzione nazionale e di quella degli Stati Uniti) – non potrà mai realizzare e imploderà nel provare a farlo. Una strategia insensata nell’era delle armi di distruzione di massa. Lo era già all’inizio degli anni Ottanta e lo è ancora di più oggi nel nuovo e irreversibile contesto geo-politico che si sta consolidando.

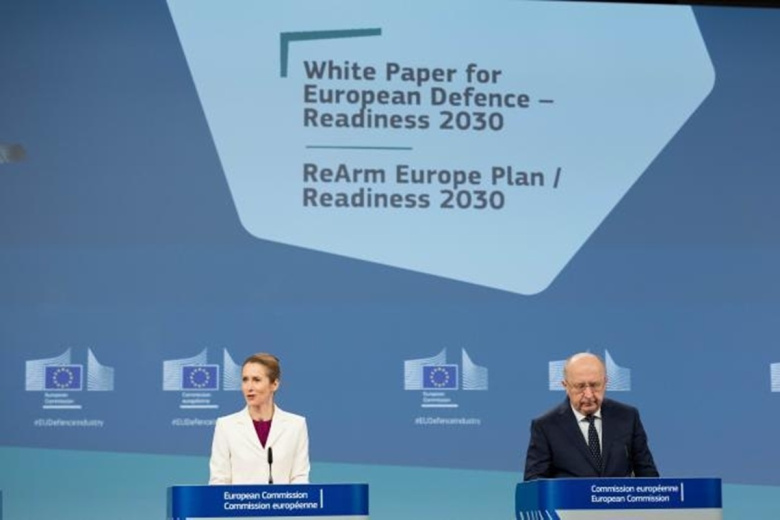

No, non c’è niente di più dissennato del ReArm Europe Plan/Readiness 2030 e niente di più ridicolo della sua formulazione lessicale: a cosa dovremmo essere pronti nel 2030? E non c’è niente di più deprimente che ascoltare Friedrich Merz annunciare trionfante al suo parlamento che la Germania avrà presto “l’esercito convenzionale più forte d’Europa”.