L’occhio tenero di Walter Rosenblum

Per William Klein, indiscusso maestro della fotografia americana, esistevano due tipi di fotografia: quella degli ebrei e quella dei «gentili», cioè dei non ebrei. «Se si guarda la fotografia moderna da un lato si trovano autori come Weegee, Diane Arbus, Robert Frank, eccentrici, sempre alla ricerca di qualcosa di celato nelle città. Dall’altra abbiamo persone che vanno per boschi, come Ansel Adams e Weston. La fotografia degli ebrei ha un suono blues, quelle dei gentili ricordano un “Jazz bianco”» – dichiarava Klein in un’intervista al New Yorker nel 2001. In altri termini, da una parte si trovavano gli sperimentatori, persone che – come lui stesso – sapevano trasformare l’atto di scattare una foto in una dissacrazione, in un’interrogazione capace di cogliere il rumore e il caos visivo. Costoro erano come investigatori urbani che solcavano i marciapiedi e s’inoltravano lungo le strade cittadine per intercettare le disuguaglianze sociali e per immergersi nel mondo dei neri americani con i quali potevano rispecchiarsi a partire dalla loro comune identità di “diversi”, rispetto alla maggioranza. Dall’altra, invece, si collocavano gli autori contemplativi, sicuri di sé, che osservavano la natura, tra rocce e montagne.

Certo, questa dicotomica divisione di William Klein ci può parere oggi un po’eccessiva e tranchant. Eppure sembra rivelarci un qualcosa di vero. Per accorgersene, basta visitare la mostra dedicata a Walter Rosenblum (1919-2006), Il mondo e la tenerezza, a cura di Roberto Mutti (presso il Centro Culturale di Milano, fino al 19 febbraio). Rosenblum era nato nel Lower East Side di New York, ma apparteneva a una famiglia di ebrei immigrati dalla Romania. E nelle sue immagini appaiono subito evidenti la simpatia e la compartecipazione che provava verso il mondo degli ultimi: coloro che, in quell’epoca, subivano condizioni di esclusione e discriminazione, simili a quelle vissute dalla sua famiglia, spinta a emigrare in America come tanti altri ebrei dell’Europa orientale. Va infatti ricordato che, tra la fine dell’Ottocento e il 1914, arrivarono negli USA più di due milioni di ebrei, emigrati in larga parte dalla Galizia austroungarica per evitare la miseria, ma partiti in massa anche dalle regioni occidentali della Russia zarista, dove imperversavano i pogrom antiebraici. E vale qui la pena sottolineare che tali pogrom avvenivano per forza di cose solo nelle cosiddette “zone di residenze” ebraiche dell’Impero Russo: vale a dire Moldavia, Bielorussia. Lettonia, Lituania e soprattutto Polonia e Ucraina. Mentre nella “vera” Russia zarista agli ebrei non era concessa la residenza. Ingannati e sfruttati come spesso accade anche oggi agli immigrati poveri o indesiderati, questi ebrei dell’Est Europa venivano considerati “merce viva”: la maggioranza di loro partiva dai porti di Amburgo e di Brema dopo essere stati ammassati – ironia della sorte – proprio a Oświęcim, tristemente più nota come Auschwitz, primo centro di raccolta e smistamento dei disperati che cercavano di raggiungere il Nuovo Mondo. Una vicenda raccontata in modo magistrale da Martin Pollack, L’imperatore d’America. La grande fuga dalla Galizia (Keller editore, 2022)

Certo, Rosenblum era nato per sua fortuna a New York, ma nella zona popolare abitata soprattutto da immigrati poveri di ogni provenienza, e per di più si portava dietro l’eco delle storie di miseria e discriminazione vissute dai genitori. Così, lui inizia per prima cosa a fotografare la gente del suo quartiere: donne davanti alle porte di casa, neri al lavoro, ma soprattutto bambini che giocano o gli sorridono. Bambini intesi quali simboli di speranza per un futuro migliore, come l’immagine di una ragazzina in altalena che sembra voler volare sulle ali della libertà. E si dedica alla fotografia fin da giovanissimo: i suoi primi scatti professionali risalgono infatti al 1938, quando aveva solo diciannove anni! Ma Rosenblum aveva imparato a gran velocità l’arte della fotografia da un maestro d’eccezione, di cui diventerà l’allievo prediletto: vale a dire Paul Strand (1890-1976), guarda caso ebreo pure lui, con genitori giunti in America dalla Boemia austroungarica. Sarà dunque Strand a insegnargli l’importanza basilare dell’equilibrio compositivo delle immagini e a costruire “l’Architettura della Fotografia” – come la definiva appunto Strand – ma senza mai perdere di vista un approccio empatico con le persone di qualsiasi estrazione sociale esse fossero. Ancora diciottenne Rosenblum inizia anche a frequentare la più vitale comunità di fotografi di New York, cioè la Photo League (1936-1951), sorta da poco e capace di attrarre autori di ogni estrazione. Costoro esploravano la città con le loro macchine fotografiche, fotografando lavoratori, bambini, migranti e altri gruppi di emarginati; scattavano foto che combinavano qualità artistica e consapevolezza politica, creando un linguaggio visivo al tempo stesso empatico e critico. Il loro credo politico era centrato sulla giustizia sociale, e la macchina fotografica si rivelava uno strumento perfetto per documentare le ingiustizie, mantenendosi sempre dalla parte di chi le subiva, così da restituire dignità agli oppressi. La Photo League, insomma, funzionava come una palestra fotografica, morale ed etica. E nel 1947, in pieno periodo maccartista, finì nella blacklist del Dipartimento di Giustizia, accusata di agire come un’organizzazione comunista. Con tutti quegli ebrei che ne facevano parte (all’epoca facilmente bollati come comunisti, proprio in quanto ebrei) e che in più documentavano le ingiustizie sociali, la povera Photo League non poteva che essere considerata come un “covo” antiamericano, e venne obbligata a chiudere nel 1951. Guidata da Sol Libsohn e Sid Grossman (direttore anche della scuola della Photo League), tra i suoi membri figuravano autori che segneranno la storia della fotografia americana, come Berenice Abbot, Jack Delano, Lewis Hine, Helen Levitt, Lisette Model, Arnold Newman, Ruth Orkin, Aaron Siskind, W. Eugene Smith, Paul Strand, Weegee (Arthur Felling) nonché, ovviamente Rosenblum… E cito solo gli autori più noti.

Visitando la mostra si percepisce immediatamente la capacità di Rosenblum di relazionarsi agli altri, di coglierne gli sguardi, i sorrisi, nonostante la miseria spesso imperante. Come sottolinea anche il bel titolo della mostra, il suo è uno sguardo carico di appunto di tenerezza, di compartecipazione, nato dal bisogno di cogliere negli altri soprattutto la loro umanità. Sarà lui stesso a dire nel 2000: «nella mia filosofia il senso della vita deriva dalle persone che si sono conosciute e amate, che hanno reso la vita inesauribile nella sua ricchezza (…) Credo ancora che, in una società attenta ai bisogni, prospererà solo il meglio delle persone. Questo è lo spirito che mi ha spinto a fotografare». E ci voleva un profondo, inderogabile desiderio di guardare sempre verso il meglio, per conservare questo suo spirito positivo: dopo avere fotografato gli immigrati della Lower East Side di New York, durante la Seconda guerra mondiale, mentre presta servizio come fotografo dell’esercito americano, Rosenblum parteciperà infatti anche alla liberazione del campo di concentramento di Dachau, filmando (non fotografando) questo sommo esempio della crudeltà umana. Ma lui si era trovato pure a Omaha Beach, proprio nel giorno dello sbarco in Normandia, dove scatta un’immagine straordinaria: qui non si vede il turbine drammatico dell’azione militare in corso come si può cogliere nel lavoro di Robert Capa, a colpirci è invece lo sguardo sconvolto di un soldato che, inginocchiato sulla spiaggia sassosa, cerca inutilmente di proteggere, di accudire, la salma di un compagno morto, forse annegato, avvolto in un telo, la faccia invisibile, ma con in primo piano la tetra suola delle sue scarpe, straziante sostituto di uno sguardo che non c’è più.

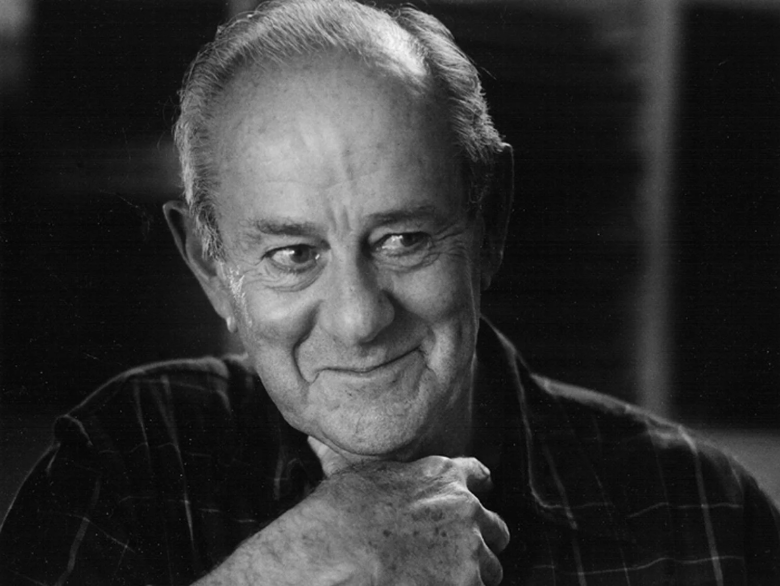

Ancora una volta, l’obiettivo primario di Rosenblum, rimane quello di cercare l’umanità, di sottolineare la resistenza alle avversità, ovunque egli si trovi e chiunque sia il soggetto di fronte a lui: sul campo di battaglia, nelle baraccopoli di Haiti, tra i miseri profughi della guerra di Spagna rifugiati in Francia, o nel degrado urbano del South Bronx. «Quando faccio una fotografia sento di dare amicizia e di stabilire un rapporto con l’altro», affermava Rosenblum stesso. E lo diceva non per retorica, ma perché credeva davvero a quello che faceva. Tant’è che a sua figlia Nina rimasero impresse le parole dette da una signora di Haiti, isola difficile dove le persone erano prevenute e sospettose rispetto a un bianco: «Veniva come un essere umano per fotografare altri esseri umani». Pluridecorato durante la Seconda guerra mondiale per il suo impegno come fotografo e cineasta; poi insegnante di fotografia che per quarant’anni formò generazioni di fotografi, Rosenblum fu pure un deciso anti-maschilista: invece di tenere la moglie amata sotto la propria ombra, la spinse a valorizzare le sue doti di studiosa, tanto che Naomi Rosemblum divenne, ed è tuttora considerata, una delle più autorevoli storiche americane della fotografia. D’altra parte, basta guardare un ritratto di Rosemblum, osservare il suo volto al tempo stesso divertito e partecipe, per capire immediatamente quanto lui fosse davvero una persona buona, umanamente generosa e quindi capace di relazionarsi con chiunque. Ma forse, in tale suo approccio, al contempo amicale e privo di razzismo, giocava anche, come retroterra, l’umanesimo ebraico che – come scriveva il filosofo Maurice Blanchot – lascia stupiti per la sua «ansia di rapporti umani così costante e così prevalente che, anche dove nominalmente è presente Dio, si tratta ancora dell’uomo e di ciò che c’è tra uomo e uomo». (L’infinito intrattenimento, Einaudi, 1977)

Il sentire ebraico, che certo si porta dietro una lunga storia di razzismo e persecuzione, guida Rosenblum verso una speciale capacità di riconoscere l’Altro con rispetto, oltre la superficie delle maschere sociali, oltre ogni differenza di classe. E, ovviamente, tale postura etica non riguarda il solo Rosenblum. Spesso mi sono chiesta: come mai, nella storia della fotografia e in particolar modo in America, proprio tra gli anni ’40 e ’70, una buona parte dei fotografi venivano dal mondo ebraico? Potevano essere ebrei totalmente assimilati e benestanti, non praticanti; ma potevano al contrario essere poveri e vicini all’universo religioso: basti pensare Saul Leiter che aveva iniziato gli studi da rabbino per poi dedicarsi alla fotografia; o a Weegee che veniva da una famiglia religiosa della Galizia, dove era nato nel 1899. Ma di fatto tutti questi fotografi ebrei americani erano accomunati da un vissuto famigliare e da un retroterra culturale, che non poteva essere facilmente dimenticato, tantomeno definitivamente rimosso. Provenienti tutti da una cultura aniconica ebraica, che non prevedeva la creazione di immagini per il culto, forse tali fotografi vivevano l’ebrezza pioneristica di chi ora, finalmente, dotato solo di una macchina fotografica, poteva produrre immagini senza doverle veramente creare come gli artisti figurativi, senza dover compiere un apprendistato basato sullo studio di opere religiose cristiane, con tanto di santi, angeli e madonne.

Certo per secoli, anzi per millenni, gli ebrei si sono concentrati solo sull’ascolto e lo studio di una parola pura (la Parola divina contenuta negli scritti della Torah). Ma la Parola contenuta nei libri sacri e nei suoi innumerevoli commentari, rimane per la cultura ebraica una parola plurale, complessa, da interrogare senza posa, aperta alle libere associazioni come la poesia, ovvero da interpretare di epoca in epoca, da una scuola all’altra, senza poter approdare mai a una sintesi, a una risposta definitiva. Ebbene, se le cose stanno così, proviamo ora a tornare ai nostri fotografi ebrei americani, e chiediamoci: la realtà visibile cui si trovavano davanti, la complessità della vita americana che si dispiegava con tanta forza di fronte a loro, e con la quale, in quanto fotografi, si dovevano confrontare, non poteva forse essere intesa da loro come una sorta di complesso “testo” non scritto da decifrare, come un “libro” da interpretare senza posa, perché la sua verità ultima rimane sempre nascosta e ci sollecita quindi a ulteriori domande, a indefesse ricerche? Per il grande poeta Edmund Jabès, «l’ebreo non formula soltanto domande, si è fatto egli stesso domanda». (Dal deserto al libro, Conversazione con Marcel Cohen, Edizioni degli Animali, 2021). E ogni vera domanda è sempre un’apertura verso l’inatteso, è nutrita dal piacere d’inoltrarsi nell’ignoto del visibile: un visibile che, pur rimanendo sempre sfuggente, il bravo fotografo deve riuscire a cogliere con intensità, fino a toccare lo spettatore. Ecco, questo affascinante, inquietante, misterioso mondo del visibile, Rosenblum l’ha sempre inseguito, interrogato. E per farlo si è lasciato guidare dall’istanza etica dell’incontro, dall’esigenza di sentirsi sempre responsabile verso gli altri che stava osservando, nello stesso momento in cui era osservato da loro. Come sosteneva ripetutamente un altro sommo filosofo ebreo, Emmanuel Lévinas: “io devo sempre sentirmi responsabile dell’altro che mi viene incontro, perché nel suo volto, nel suo sguardo, io colgo una domanda che m’interpella”. Ora, io non credo che Rosenbum conoscesse Lévinas, e magari non aveva mai ragionato sull’ermeneutica ebraica, cioè sulla pratica dell’interrogazione incessante dei testi sacri. Ma nella cultura ebraica lui era nato e cresciuto. Ed è forse proprio perché nutrito da questo mondo, che Rosenblum ha poi trasformato la fotografia in una creazione che cattura il presente, senza mai volerlo possedere. E al contempo ha cercato di cogliere una dimensione liberatoria del futuro, mai disgiunto però dalla memoria. In altre parole, le sue immagini sono una testimonianza dove il passato non è mai chiuso, perché ogni suo scatto si nutre del sogno di un mondo migliore.

Per tutte le immagini il copyright è Heirs Walter Rosenblum.

Walter Rosenblum, Il mondo e la tenerezza, a cura di Roberto Mutti

Centro Culturale di Milano, fino al 19 febbraio,

Catalogo Silvana Editoriale, a cura di Angelo Maggi.

In copertina, Walter Rosenblum, Boy on Roof, Pitt Street, N.Y.C., 1938.