Una distopia catastrofica / Ermanno Cavazzoni, La galassia dei dementi

Com’è noto, una delle differenze principali fra l’utopia classica (l’utopia positiva) e l’utopia negativa o distopia consiste nel diverso peso della dimensione narrativa. Un mondo ideale tende alla staticità, e perciò mal si presta a generare storie: tant’è vero che nell’eponima Utopia di Thomas More o nella Città del Sole di Tommaso Campanella la descrizione prevale sul racconto. Un mondo imperfetto – guasto, opprimente, infernale – offre invece grandi risorse all’immaginazione romanzesca. Ma anche in questo caso si può istituire una distinzione fondata sul diverso equilibrio tra lo sfondo (i lineamenti generali del mondo inventato) e il primo piano (l’intreccio propriamente inteso). In alcune distopie il punto di forza è l’idea di partenza, la trovata iniziale, e l’azione non fa che svolgerne gli effetti. Tale, ad esempio, è il caso del celebre Brave New World di Aldous Huxley (1932): ciò che accade ai personaggi è secondario rispetto all’applicazione del principio della divisione del lavoro e della produzione su catena di montaggio alla biologia umana. Lo stesso dicasi per il romanzo di Michel Houellebecq La possibilità di un’isola (2005). Se la vicenda non manca di interesse, quello che rimane in mente è comunque il concetto primo, ossia il raggiungimento dell’immortalità individuale tramite clonazione, cui s’accompagna lo sbiadirsi progressivo di tutti gli istinti e gli impulsi nei quali siamo soliti ravvisare la cifra dell’umano: ragion per cui il Daniel prototipo (Daniel 1) diviene estraneo e incomprensibile a Daniel 24 o Daniel 25. In altri casi invece, come nella narrativa di Tommaso Pincio, il fondale più o meno scopertamente distopico conta meno del dinamismo della storia: l’investimento sulla sorte dei personaggi fa premio sull’ideazione dello scenario. Beninteso, esiste anche la possibilità di un perfetto bilanciamento fra trovata e intreccio, come nell’inarrivabile 1984 di George Orwell (un libro che a volte mi domando perché non sia incluso d’ufficio nelle letture obbligatorie del curriculum scolastico).

Ciò premesso, ci si può chiedere come si metta la questione nel caso dell’ultimo libro di Ermanno Cavazzoni, La galassia dei dementi (La nave di Teseo, pp. 670, € 24), distopia catastrofica a pieno titolo, con marcati tratti fantascientifici, ambientata nell’anno 6177 d.r. Non rivelerò il significato di questo sistema di datazione (la spiegazione arriva dopo 400 pagine), ma in sostanza ci troviamo nel venticinquesimo secolo d.C., epoca in cui la Terra appare popolata da un numero di umani assai esiguo, da una gran quantità di androidi («droidi») diversi fra loro per aspetto e funzione, da macchine e robot dotati di intelligenza artificiale, da mal riusciti esperimenti genetici, come ragni giganti, nonché da alcuni alieni dalla provenienza imprecisata. A quanto risulta quasi subito, la società è sull’orlo del collasso; il senso complessivo delle vicende narrate – impossibili da riassumere in poche parole – è un inesorabile sprofondamento nel caos.

La fisionomia di questo mondo immaginario è caratterizzata da due idee, entrambe assai notevoli. La prima riguarda il rapporto con il lavoro. Da tempo l’umanità è riuscita ad applicare l’automazione a tutti i campi dell’economia, ed è giunta altresì a inventare droidi immortali in grado di adempiere a tutte le funzioni di gestione e controllo. Detto altrimenti, gli uomini non hanno più nulla da fare. Automi specializzati, efficienti e servizievoli, spesso assai sofisticati e di aspetto indistinguibile da quello di creature in carne ed ossa, provvedono a tutte le possibili necessità, non escluso il soddisfacimento dei bisogni sessuali; e tutto il tempo è tempo libero. Risultato: gli umani sono pochi, nullafacenti, disutili, obesi (il peso medio è intorno ai due quintali) e universalmente dediti al collezionismo. Il primo personaggio che entra in scena, tale Hanz Vitosi, colleziona grucce per abiti; la moglie Ena Vitosina colleziona bottoni; il vicino di casa, tendiscarpe; ma c’è anche chi colleziona calcoli biliari e renali dei re di Francia, da Ugo Capeto a Luigi XVI. Qui Cavazzoni coglie, con la nettezza che spesso solo la rappresentazione letteraria ha, uno dei pericoli dello sviluppo tecnologico. Potremmo definirlo il paradosso dell’homo faber. Quintessenza dell’umano, l’homo faber esercita le proprie capacità creative senza discernimento e senza misura fino a rendere sé stesso superfluo: e così apre la strada alla propria degenerazione e de-umanizzazione.

La seconda idea riguarda gli sviluppi dell’intelligenza artificiale. Una precisazione: se nel 6177 d.r. il mondo collassa è perché i droidi immortali, deputati a garantire il buon funzionamento dell’economia e della società, hanno deciso di ritirarsi. Avendo trasformato il mondo in un meccanismo perfetto, si aspettavano da parte del genere umano onori e gratitudine; ma così non è stato. Per questo, offesi, si fanno da parte e lasciano che tutto vada in malora: cosa di cui gli uomini, per parte loro, tardano a rendersi conto, e alla quale del resto, nella loro inerte inettitudine, non sanno in alcun modo porre rimedio. Accade così che nel venir meno di connessioni e procedure, nel disordine generalizzato, nel disorganarsi del mondo, tutti finiscano per trovarsi fuori posto e non sappiano come comportarsi, ovvero replichino gesti e azioni privi di senso. All’inadeguatezza degli uomini, ormai disavvezzi a badare a sé stessi, fa riscontro lo spaesamento degli automi, esposti a situazioni per le quali non sono stati programmati. Di qui l’impressione di universale demenza, cioè di un deficit intellettivo che non risparmia nessuno. Se non m’inganno, ciò che Cavazzoni suggerisce è da un lato che quanto più gli automi si perfezionano, tanto più vistoso e rischioso e gravido di conseguenze è il divario rispetto alle capacità di una mente completa; dall’altro, che riproducendo artificialmente l’intelligenza umana si attivano anche, degli uomini, le tare e i vizi. L’esito è una catastrofe priva di ogni connotato tragico o grandioso: un grottesco degrado, un disgustoso miserando marasma. Infatti, sul piano acustico, i gemiti, i lamenti, le lagnanze, gli scricchiolii prevalgono sui fragori. Ciò a cui assistiamo è un disfacimento: non una conflagrazione universale, che saprebbe in qualche modo di catarsi. Non una solenne ecpirosi, bensì un inglorioso sfacelo.

A fronte di queste due brillanti intuizioni, la trama mi pare meno efficace. Un po’ perché – sarà una mia idiosincrasia – l’uso del passato prossimo come tempo narrativo ha sempre un che di legnoso che non finisce di convincere; un po’ perché le dimensioni del libro sono davvero ingenti. I personaggi di qualche rilievo sono almeno una cinquantina, distribuiti fra umani e non umani o quasi umani, indicati ora con una denominazione commerciale, spesso memore della classicità (il Piteco, la Cassandra, il Cupido, l’Amulio, il Tersite, il Mantinea, lo Xenofon), ora con ambigui nomignoli (Avoscàn, il Pipo, il Pedrito, il Piroldo, il Pirlante; Amina, Santina, Arissa, Marissa, Pitocchessa); l’unica scelta onomastica “normale” riguarda Jim, automa che, forse non a caso, si diletta di curare un giardinetto. Con ogni evidenza, la scelta di Cavazzoni è quella di emulare l’avventurosità sbrigliata e lussureggiante dei romanzi cavallereschi, ivi inclusa la tecnica dell’entrelacement: né sfuggirà l’analogia tra l’Angelica del Furioso e la figura della Dafne, una ginecoide dalla singolare avvenenza che i maschi (effettivi o nominali) della storia s’ingegnano quasi tutti di inseguire. Non che manchino gli episodi spassosi (il registro comico è dominante), le invenzioni bizzarre e mirabolanti (l’aspirante faraone Amenofi, la storia della città delle femmine), le figure ben riuscite, come la Cassandra, droide domestica dai trepidanti intercalari, o l’Amulio, vocato solo a offrire caffè, o la Francona, peloso incrocio di umano e calabrone (in sostanza, un organo sessuale femminile con quattro arti e una testa, che emana un effluvio ormonale irresistibile). Ma reggere quasi settecento pagine è un’impresa titanica per qualunque scrittore; e nell’ispirazione di Cavazzoni lo humour paradossale e provocatorio per il quale è stato fatto giustamente il nome di Jonathan Swift prevale sulla felice profusione narrativa di cui l’Ariosto è insuperato maestro.

In un romanzo intenzionalmente fluviale e caotico, il personaggio più consistente e meglio caratterizzato è un droide da guerra, lo Xenofon, che più intensamente degli altri vive il gap tra le mansioni per cui è stato progettato e le circostanze in cui si viene a trovare. Duro, disciplinato, inflessibile, richiama di continuo i moniti ricevuti da un quasi leggendario istruttore (che entrerà in scena nel finale, divenuto ormai altro da sé stesso), ma le sue certezze s’incrinano, si rende conto di mancare delle informazioni necessarie per operare, e nei suoi circuiti si fa spazio una turbata, irrisolta attrazione verso la Dafne. In generale, si può dire che tra le pagine migliori del libro ci siano i passaggi in cui il vocabolario dei sentimenti è trasposto in chiave di funzionalità tecnologica (un esempio disteso è il dialogo fra la ragazza Amma e una macchina asfaltatrice nel capitolo 22), ovvero adattato alla prospettiva di extraterrestri («”Lo amava – si sono messi a gridare i due altri Cinedo, e a ridere – lo amava, non voleva che lo lasciasse.” // “Amava?” ha esclamato l’alieno, perché non c’era un termine nella sua lingua e il traduttore aveva tradotto a modo suo qualcosa come un rilascio di spore. “Voleva rilasciare le spore?”»).

Può capitare perfino che nella mente di un droide faccia capolino il pensiero della morte, come accade nel capitolo 16, durante una notte di plenilunio animata dalle vibrazioni di grilli transgenici: «Jim ascoltava il concerto notturno, aveva limitazioni di gusto come tutti gli automi antropoidi e una tendenza al calcolo logico, però la luce diafana della luna, lo stridulare delle elitre dei grilli oltre la soglia superiore di udibilità lo mettevano in uno stato di angoscia, ossia di indeterminazione dei suoi obiettivi, che, pur sentendo chiamare “Jim, Jim”, pur provando l’impulso a ubbidire, se ne stava immobile a pensare al suo vile utilizzo, e all’epoca invece in cui era in vendita fresco di fabbrica, circa settant’anni prima; era stato costruito con l’aria giovanile, e l’aveva ancora, l’avrebbe avuta sempre, tranne le naturali ossidazioni e l’usura; quanto sarebbe durato? quanti anni? e poi? dopo? E poi, più niente. Cosa significava?».

O ancora, i brani costruiti su bizzarre commistioni tra organico e inorganico, come i cimenti cosmetici delle droidi che fondano la Repubblica di Venere nel capitolo 30: «Santina aveva la pelle di isobutilene, che è un copolimero ad alto potere isolante ed elevata impermeabilità ai gas, lo usano in genere per le camere d’aria; con lo zolfo può essere vulcanizzato, ed essendoci nel magazzino diversi sacchi di zolfo, Santina si era tutta cosparsa come fosse cipria». D’altro canto, capita che l’accumularsi degli avvenimenti, le plateali zuffe da videogame, il vorticoso agitarsi di «mezze anime mezze vive» ora preda di ossessioni, ora in attesa di niente, producano un certo senso di vacuità.

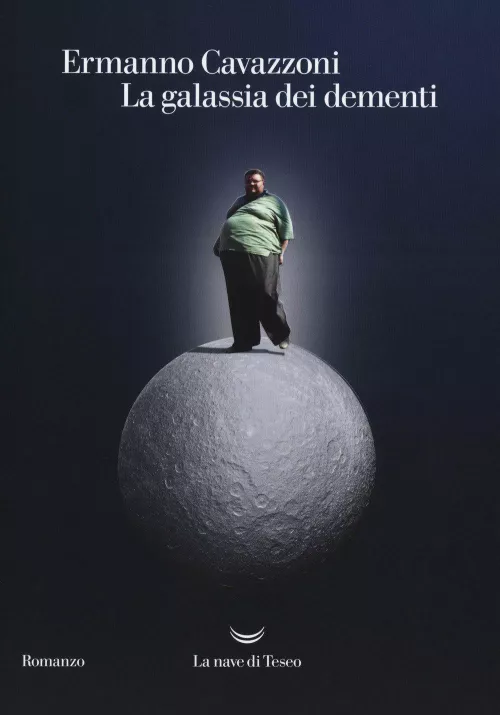

Discorso a parte bisognerebbe fare sull’ambientazione. La toponomastica del romanzo rimanda in maniera ora diretta, ora appena velata (la città di Cicogna), all’area padana cara all’autore, fra l’Emilia e i Colli Euganei, con una puntata sulle Dolomiti. E almeno un cenno occorre dedicare a un altro personaggio, l’Ippia minore che al termine del romanzo smaschera i droidi immortali, governanti inaffidabili e dèi falliti. Benché non si tratti di un epilogo nel senso tradizionale della parola, di uno scioglimento dei nodi della trama, non sarà senza significato l’accenno al valore della memoria (l’Ippia del dialogo platonico è un famoso sapiente). Ma non vorrei correre il rischio di sovrainterpretare. Un’ultima osservazione merita l’immagine di copertina, di Sergey Bratkov, un ciccione in piedi sulla luna, con un piede appena sollevato, che ricorda un po’ il castello dei Pirenei di René Magritte. Un gioco surreale con il peso e la leggerezza, con il familiare e lo straniante, che ben corrisponde all’ispirazione del più funambolico dei nostri narratori.

Ermanno Cavazzoni, La galassia dei dementi, La nave di Teseo, pp. 670, € 24.