Pasolini e Zigaina, vite parallele

«Ciò che si ama tende a imporsi come ontologico»

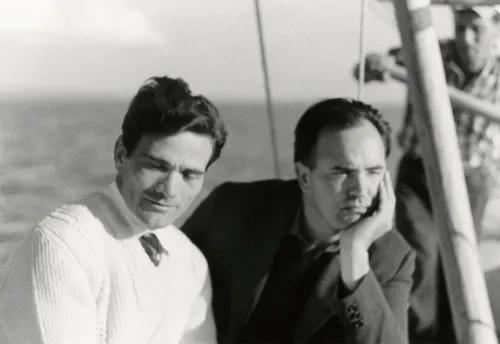

È una giornata di fine settembre del 1968, Pier Paolo Pasolini e Giuseppe Zigaina sono sull’isola di Grado. Pasolini è restio a imbarcarsi perché preoccupato di soffrire il mal di mare, ma poi Zigaina insiste e lo convince a salire sulla sua «vecchia scialuppa» per navigare in laguna: Zigaina gliel’ha fatta conoscere undici anni prima e Pasolini vi farà ritorno varie volte.

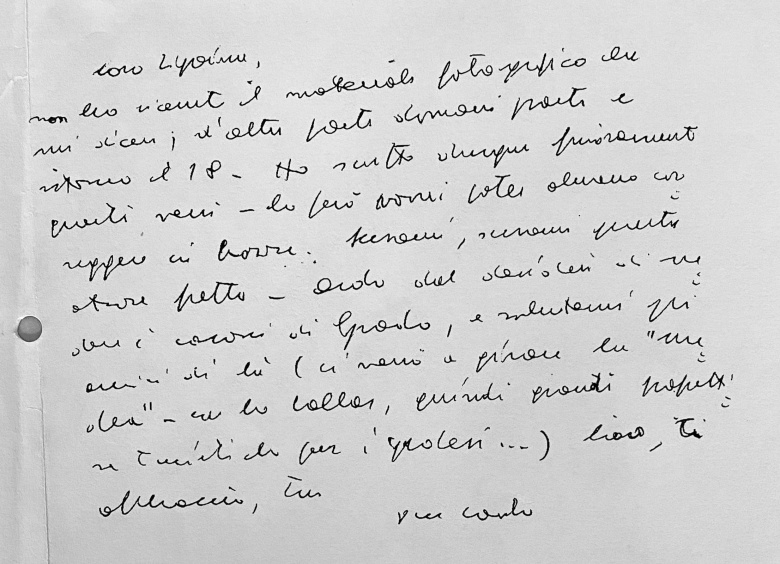

Alla fine il poeta è a suo agio, disteso sulla tuga, e a un certo punto esclama: «Qui girerò Medea». Nel 1969, infatti, Pasolini filma alcune scene di Medea nella laguna di Grado con Maria Callas. Sceglie l’isolotto di Mota Safon come luogo dell’abitazione del Centauro: è proprio il posto astorico, mitico e arcaico che cercava, senza vita e con solo due casoni abbandonati. Zigaina tiene aggiornato Pasolini sui lavori che si stanno svolgendo sull’isolotto per renderlo abitabile e Pasolini così scrive a Zigaina in una lettera inedita, autografa e firmata, ad oggi l’unica rimasta tra quelle che Pasolini gli aveva inviato:

Caro Zigaina,

non ho ricevuto il materiale fotografico che mi dicevi; d’altra parte domani parto e ritorno il 18. Ho scritto dunque furiosamente questi versi – che però vorrei poter almeno correggere in bozze. Scusami, scusami questa atroce fretta. Ardo dal desiderio di vedere i casoni di Grado, e salutami gli amici di là (ci verrò a girare la “Medea” – con la Callas, quindi grandi prospettive turistiche per i gradesi…) Ciao, ti abbraccio, tuo

Pier Paolo

La lettera è senza data, ma è possibile, in base al contenuto, collocarla nell’aprile del 1969. I versi di cui parla sono della poesia I Reca…, scritta dunque, probabilmente, tra marzo e aprile del 1969. È una poesia che non viene spesso citata, rispetto al celebre poemetto Quadri friulani, che ugualmente parla di Pasolini e Zigaina. Ma certamente I Reca… lo fa in modo più nascosto e ambiguo: è un componimento criptico.

Zigaina chiede telefonicamente a Pasolini un pezzo per la sua mostra di Verona, Pasolini acconsente e poi gli invia, invece, dei versi, che Zigaina riceve con grande soddisfazione.

Il titolo della poesia deriva dal verso forse più importante, enigmatico come in fondo tutto il componimento: «Sono corsi fiumi di nome Reca, ed ecco qua i Timavi». Zigaina spiega che Pasolini sta parlando di loro due. Il noto fiume carsico Timavo, dopo un primo tratto superficiale chiamato Reca, si inabissa a contatto con il terreno calcareo, prosegue sottoterra, riapparendo infine poco prima della foce. I due fiumi di cui scrive Pasolini, il Reca e il Timavo, sono in realtà lo stesso corso d’acqua. Ma se già il Reca-Timavo ha una natura duplice, Pasolini compie un ulteriore raddoppiamento, parla di «i Reca» e «i Timavi», al plurale: Pasolini e Zigaina sono due fiumi, ognuno ha fatto il suo corso in questi vent’anni, vissuto esperienze e affrontato problemi. Prima erano entrambi giovani, i Reca, adesso sono cambiati, sono diventati adulti, i Timavi.

Pasolini ribadisce il loro rapporto l’anno seguente, nell’ultimo saggio dedicato all’amico di giovinezza, contenuto in un libro fotografico su Zigaina del 1970: «Zigaina […] è ontologico per me, come io, credo, sono ontologico per lui». Una dichiarazione che suggerisce un profondo legame umano e intellettuale tra i due, perché chi è ontologico per un altro «inerisce all’essere in quanto tale, alle sue strutture immutabili, oggettive, reali», è in stretto rapporto con il suo io interiore, è vicino alla sua essenza. La loro comprensione è quasi dogmatica: Zigaina afferma che «[…] tra noi non c’erano mai grandi discorsi, si svolgeva tutto intendendosi con poco».

È interessante notare che nei suoi testi, compreso l’epistolario, Pasolini si definisce ontologico solo rispetto a due persone, legate entrambe all’ambito artistico: Giuseppe Zigaina e Roberto Longhi, il suo professore di storia dell’arte all’Università di Bologna, suo «vero maestro». Con Longhi, infatti, «Il rapporto era ontologico e negato assolutamente a ogni precisazione pratica». L’importanza dell’aggettivo, sintomo di amicizia e ammirazione, viene spiegata dallo stesso Pasolini: «Ciò che si ama tende a imporsi come ontologico». Ed è ancora più interessante il fatto che il filo che unisce l’aggettivo in questione e l’arte venga scopertamente tessuto dal poeta, che afferma: «La pittura o la letteratura? Ontologie». La sovrapposizione di poesia e pittura è affermata da Pasolini anche nella presentazione di un catalogo di Renato Guttuso, dove si legge: «Beato te che quando prendi la matita o il pennello in mano, scrivi sempre in versi! Chi dipinge è un poeta che non è mai costretto dalle circostanze a scrivere in prosa…». Pasolini accoglie pienamente il principio dell’ut pictura poesis. Inoltre, nell’intervista ad Ezra Pound nell’ottobre del 1968 afferma di appartenere ad una cultura che vedeva scrittura e pittura estremamente unite e che l’ha portato a disegnare e dipingere.

Nell’ultimo anno della sua vita, precisamente nella metà di ottobre del 1975, nella torre di Chia, il resto di un castello medievale dove si ritira per dedicarsi alla scrittura e alla pittura, Pasolini ribadirà il suo grande interesse per la pittura. Al fotografo Dino Pedriali, autore dei celebri scatti che lo ritraggono intento a dipingere, a scrivere, e infine nudo, dice «Chissà se non sarei stato più felice, se fossi stato un pittore e non uno scrittore?».

Casarsa della Delizia

Pasolini e Zigaina sono quasi coetanei. Si incontrano per la prima volta nell’aprile del 1946, ventiquattro anni l’uno e ventidue l’altro, a Udine, a una mostra collettiva di pittori friulani (dove espongono entrambi) che si teneva in una piccola galleria d’arte. I giornali già parlano di loro dal 1942, l’anno della svolta per tutti e due: Pasolini pubblica la sua prima raccolta, Poesie a Casarsa, che viene elogiata da Gianfranco Contini sul «Corriere del Ticino» (24 aprile 1943); Zigaina partecipa alla sua prima mostra a Trieste con il suo primo quadro, Il girasole, apprezzato da Silvio Benco su «Il Piccolo» (14 ottobre 1942) e da Umbro Apollonio sulla rivista «Emporium» (dicembre 1942). Pasolini riconosce subito Zigaina, infatti si avvicina e gli dice «Ah, sei tu Zigaina! Dove abiti?». Zigaina risponde che è nato a Cervignano e vive a Villa Vicentina. Pasolini, alzando gli occhi al cielo e con un’aria felice e sognante, dice «Pensa, io abito a Casarsa della Delizia». È già un intellettuale ironico e pronto ai giochi di parole, quasi si compiace dell’intrinseca contraddizione del toponimo, che accosta “casa arsa” a “delizia” e crea un ossimoro.

Forse c’è subito intesa perché Pasolini e Zigaina si riconoscono come due “diversi”: Pasolini è omosessuale e Zigaina da piccolo, per un tragico incidente, ha subito l’amputazione del braccio destro. Zigaina, infatti, scrive: «Non gli posi mai domande sulla sua omosessualità, che era il suo trauma; né lui me ne parlò perché era certo che io lo sapessi. Io d’altra parte non gli raccontai del mio, perché era perfino inutile parlarne. I nostri silenzi erano più di una lunga confessione».

Il Friuli ignoto

Entrambi sono estranei al “mitico” mondo friulano, per loro è un mondo “altro”, non lo frequentano fin dalla giovanissima età, nemmeno Zigaina.

Pasolini si reca ogni anno con la famiglia a Casarsa solo per le vacanze estive, da luglio a settembre. Segue i continui spostamenti del padre, ufficiale di fanteria, in varie città del nord Italia. Dal 1937 abita a Bologna, sua città natale, fino al 1942, anno in cui si trasferisce a Casarsa per evitare i bombardamenti aerei e stabilirsi in un paese sicuro dove rimanere fino alla fine della guerra.

La famiglia di Zigaina si trasferisce da Cervignano del Friuli a Villa Vicentina nel 1935 e il futuro pittore entra nel collegio di Tolmino, dove impara lo sloveno e il tedesco, e vi rimane fino al 1942. Vista la lunghezza del viaggio per raggiungere il collegio, torna a casa molto poco, solo per le brevi vacanze scolastiche estive, a Pasqua e a Natale: il Friuli è per Zigaina «praticamente sconosciuto».

Folgorazioni figurative

Sia Pasolini che Zigaina hanno delle iniziatiche “folgorazioni figurative”, esperienze che li segnano profondamente sul versante estetico-artistico e li avvicinano all’arte italiana del XV-XVI secolo. Nel 1939 Pasolini entra all’Università di Bologna e nell’anno accademico 1941-42 frequenta con grande coinvolgimento le lezioni di storia dell’arte medievale e moderna del già celebre Roberto Longhi sui Fatti di Masolino e di Masaccio. Longhi provoca in Pasolini una «fulgurazione figurativa», acuisce in lui il già forte interesse per l’arte, che sarà più avanti riverberato nei suoi film, spesso in forma di pastiche. È proprio la scuola di Roberto Longhi che riporta in auge in Italia gli studi sul manierismo, corrente pittorica che infatti influenza la produzione cinematografica di Pasolini. Nel film La ricotta (1963) ci sono due sequenze a colori che riproducono le opere di due manieristi: la Deposizione della croce di Rosso Fiorentino e il Trasporto di Cristo di Pontormo.

L’influenza dei pittori manieristi in Pasolini non si limita solo al cinema: la brillantezza dei loro colori freddi torna nella produzione pittorica del poeta. Anche Zigaina trasporta il cromatismo dei manieristi nelle sue opere, con tinte che spesso richiamano Sebastiano del Piombo, Pontormo, Rosso Fiorentino e il Bronzino.

Sempre nel 1942 Zigaina è a Firenze per partecipare ai Ludi Juveniles e in visita alla Galleria degli Uffizi vede il Disarcionamento di Bernardino Ubaldini della Carda di Paolo Uccello, tavola centrale del trittico della Battaglia di San Romano, che gli fa sentire una «folgorazione» e che ha più volte definito «il quadro della mia vita». La coinvolgente visione porta Zigaina quasi per necessità a dipingere, vari anni dopo, le serie Uomini che uccidono cavalli e Cavallo morto e cavaliere, olii su faesite o su tavola e disegni su carta con matita grassa o con china, che riproducono il soggetto, la caotica composizione e la linearità del dipinto degli Uffizi.

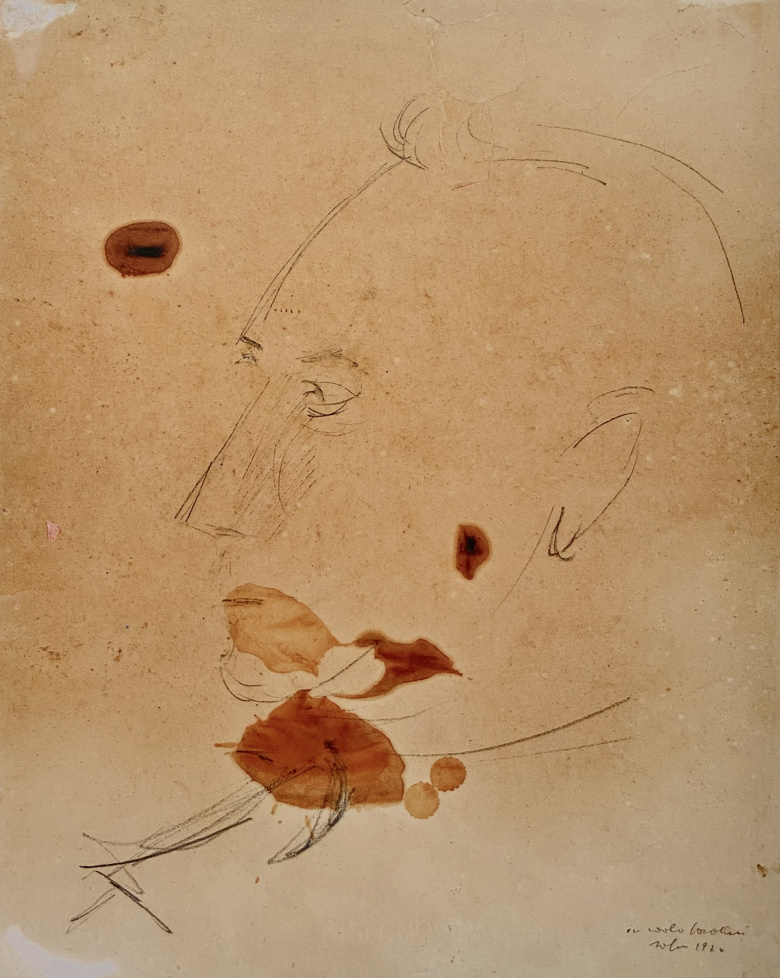

«Solo come la sua Testa»

In più occasioni Pasolini recensisce su quotidiani, settimanali e libri le mostre di Zigaina. Il primo articolo in cui parla del suo amico è La luce e i pittori friulani, pubblicato sul «Messaggero Veneto» il 21 settembre 1947, che recensisce la II Mostra d’Arte di Tricesimo (Udine).

L’analisi della pittura di Zigaina inizia con una frase d’effetto e ambivalente, «Solo come la sua Testa ci rimane Zigaina», che gioca sul duplice senso che qui assume la solitudine: una solitudine artistica, un differenziarsi pittoricamente dagli altri ed eludere una netta classificazione; una solitudine personale, di un giovane pittore che da bambino amava la solitudine per quanto chiedesse alla madre di trovargli degli amici, che la notte si distendeva sui covoni di grano e trovava nella volta celeste una solitudine come la sua. Un artista che considera la solitudine come autosufficienza, un dono divino e un prerequisito dell’atto artistico. Lo “scherzo” giocato da Pasolini-psicologo indagatore dell’animo di Zigaina continua nel doppio significato di testa, che qui è chiaramente riferito al titolo del ritratto raffigurante un volto imponente e austero, ma può essere inteso anche come mente. Pasolini, come sempre quando parla dell’amico che definisce a lui ontologico, lascia trasparire un po’ di sé: anche il poeta spesso si sente nel deserto di una solitudine assoluta e inumana, eccessiva e mistica, ma volontaria.

Nota di lettura

Giuseppe Zigaina (Cervignano del Friuli, Udine, 1924 – Palmanova, Udine, 2015) è stato un pittore di fama internazionale, oltre che incisore e saggista. Ha lavorato con Pier Paolo Pasolini a diversi film, tra cui Teorema (la mano che dipinge è la sua e sue le opere sul set) e Il Decameron (interpreta il frate confessore).

La fotocopia della lettera di Pasolini a Zigaina è stata fortunosamente rinvenuta nell’Archivio Giuseppe Zigaina di Cervignano del Friuli con l’aiuto di Francesca Agostinelli. Graziella Chiarcossi e Alessandra Zigaina hanno gentilmente acconsentito alla pubblicazione.

I Reca… è stata pubblicata per la prima volta nel catalogo della mostra di Zigaina alla Galleria dello Scudo di Verona (20 maggio-8 giugno 1969).

Le citazioni di Pasolini sono tratte dai tomi de “i Meridiani” Mondadori. Per le frasi di Zigaina si rimanda a Verso la laguna (Marsilio 1995) e Pasolini e la morte. Un giallo puramente intellettuale (Marsilio 2005) di Giuseppe Zigaina, Zigaina e Pasolini in scena (Forum 2016), Zigaina. Opere 1942-2009 (Linea d’ombra Libri 2009). La definizione di “ontologico” è quella del vol. XI del Grande dizionario della lingua italiana (UTET 2002).

L’articolo è una rielaborazione di alcuni capitoli della tesi di laurea triennale di Manlio Garofalo dal titolo Pasolini e Zigaina: «i Reca» e «i Timavi», corso di laurea in Lettere moderne, Letteratura italiana contemporanea, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, relatore prof. Marco Antonio Bazzocchi, correlatore dott. Tommaso Grandi, a.a. 2022-2023.

Leggi anche:

Alfabeto Pasolini

Speciale Pasolini PPP