Pico Iyer a un passo dal paradiso

Esiste, qui sulla Terra, un luogo che, per la sua struggente bellezza, possa mostrarsi a noi come un paradiso, come una riapparizione meravigliosa dell’Eden perduto nei primi giorni dell’umanità? È rintracciabile una via, un passaggio che dalla terra desolata ci faccia transitare fino a un’altra dimensione, fino a un mondo supremo, pervaso di purezza e governato dalla perfezione? Quando ero in quarta elementare, il maestro ci narrò, con dovizia di particolari, la storia del Paradiso Terrestre: ci descrisse la vicenda di Adamo ed Eva, del frutto proibito e del primo peccato; per poi concludere gravemente e a occhi bassi con la disavventura penosa della loro cacciata dal giardino delle delizie. Ma, al momento di terminare quel racconto desolante, ecco che le pupille gli si riaccesero, e la voce ritornò suadente per aggiungere una postilla inaspettata: dopo la dipartita di Adamo ed Eva – ci mormorò come se fosse una confidenza segreta – l’Eden primordiale non era stato mai più visitato da nessuno. Questo però non significava che il Paradiso Terrestre fosse andato distrutto, tutt’altro: custodito dai cherubini con la spada fiammeggiante, il giardino era rimasto intatto, insieme ai suoi fantastici animali e alla sua verzura sovrabbondante. Dunque l’Eden esisteva ancora, nascosto da qualche parte sulla Terra: solo che nessuno sapeva più dove si trovasse, quale fosse la strada per raggiungerlo…

Quest’ultima notizia risuonò, a me bambino, come qualcosa di enorme, come un annuncio d’importanza sbalorditiva: perché se l’Eden esisteva per davvero – così cominciai a fantasticare – allora ci si poteva pur sempre mettere in viaggio per cercarlo, e chissà che un giorno qualcuno non lo potesse riscoprire… Una fantasia infantile, l’illusione di una sovreccitata mente di bambino, certo. Ma, a ben vedere, si nascondeva in quel sogno puerile anche dell’altro. Infatti, il desiderio di ritrovare finalmente il paradiso perduto – il giardino da cui Adamo ed Eva erano stati scacciati agli inizi degli inizi dei tempi – è stato talmente intenso, nella storia dell’Occidente cristiano, che, dal Medioevo fino al Settecento, durante l’epoca delle grandi esplorazioni, molti viaggiatori cercarono l’Eden senza posa, si convinsero di averlo individuato or qua or là, nel mitico regno del Prete Gianni, nelle Isole Fortunate, nelle Indie, nelle Americhe… Così racconta ad esempio lo storico delle religioni Mircea Eliade (La nostalgia delle origini, Morcelliana, 1980): nell’ultima delle sue spedizioni di là dall’Atlantico, quando raggiunse infine le stupende foci dell’Orinoco, «Cristoforo Colombo non dubitò di essere giunto alle soglie del Paradiso terrestre. Egli credette che le fresche correnti che aveva incontrato nel golfo di Paria fossero originate dai quattro fiumi del Giardino dell’Eden. Per Colombo, la ricerca del Paradiso terrestre non fu una chimera. Il grande navigatore diede a questa scoperta geografica una importanza escatologica», come se questo ritrovamento segnasse l’avvento di una nuova era di salvezza per l’umanità intera.

Solo il sogno di un navigatore straordinario, ma ancora immerso in una mentalità da Medioevo? Sì, certo, ma non del tutto. Perché il vagheggiamento di un paradiso in terra, il sogno di una qualche Isola della Beatitudine nascosta fra le ombre del nostro mondo, agisce come un archetipo perenne, si ripresenta di epoca in epoca, di cultura in cultura, e riaffiora inestinguibile anche in ciascuno di noi. Quante volte, in effetti, davanti a un paesaggio naturale stupendo, non ci viene fatto di pensare: “Così doveva essere il giardino dell’Eden!”. E questo pensiero finisce per mettere addosso un senso di spaesata fascinazione, da cui ci sentiamo pervasi, mentre magari stiamo camminando avvolti dallo splendore verdeggiante di una foresta silente. Come se tutti noi avessimo del paradiso un ricordo remoto e nascosto, la capacità di riconoscere quell’Eden che un tempo sarebbe stato creato per noi, avrebbe carezzato proprio noi, anche se poi per sempre ci era sfuggito, tanto da lasciarci il suo dolente rimpianto, la sua sognante nostalgia.

E non si tratta certo di un sogno fiorito soltanto nel nostro mondo occidentale. Secondo il buddhismo tibetano, Śambhala è un mitico regno segreto, perso fra le montagne dell’Himalaya: a forma di fiore di loto, circondato da splendidi boschi e laghi, si presenta come un paradiso immune da malattie e sofferenze, abitato solo da saggi illuminati. Mentre in Estremo Oriente la scuola buddhista della Terra Pura, o Terra della Beatitudine, evoca il paradiso del Buddha Amitabha, dove non si conosce la sofferenza, il suolo è profumato, la luce cristallina, la pioggia scende in forma di petali di fiore, la morte non si presenta più… E Sri Lanka, allora, la cosiddetta Isola Splendente? Nella sua profusione abbagliante di foreste e fiori, spinse i navigatori arabi a sostenere che Adamo ed Eva, dopo la cacciata dall’Eden, avevano scelto di venirvi a vivere, essendo questo, fra tutti i luoghi del mondo, il più simile per bellezza al paradiso che avevano appena perduto… E così via, e così via, da una regione all’altra della Terra, sempre inseguendo il sogno eterno di un paese delizioso che esisterebbe ora qui, ora là, forse vicinissimo a noi, forse al di là di qualche “orizzonte perduto”.

Ebbene, proprio attenendosi alle mappe di questa fantastica geografia del paradiso, lo scrittore di lingua inglese Pico Iyer ha realizzato un progetto straordinario: nel corso degli anni è andato a visitare di persona, uno dopo l’altro, alcuni paesi che, per la loro storia e la loro posizione geografica, si sono presentati e continuano tuttora a presentarsi come luoghi di transito verso un qualche tipo di paradiso, come terre dove con maggiore intensità si può percepire la presenza, inafferrabile e tuttavia incombente, dell’agognato giardino delizioso. Così Pico Yier è stato innanzitutto in Iran, un paese sì di «conflitti incessanti», ma anche quello che, nel mondo antico, aveva più compiutamente elaborato, e anche realizzato, l’idea del paradaijah, da cui la nostra parola “paradiso”: un giardino recintato e protetto, ricco d’acqua, di fiori, di animali, dove passeggiare calmi e beati, protetti dalle arsure feroci dei deserti tutt’intorno. Iyer è stato poi nel Kashmir, regione di feroci scontri fra India e Pakistan, fra indù e musulmani, una contrada irta di posti di blocco, filo spinato e pattuglie armate, ma dove basta spostarsi su uno dei laghi che s’insinuano nel cuore di Srinagar, il capoluogo, per «pagaiare languidamente tra stagni di ninfee fino a una casa su palafitte immersa in un canneto», come immersi in un incantesimo di struggente bellezza, quasi che il Kashmir fosse la dimostrazione vivente che il paradiso terrestre esiste par davvero. Il nostro autore si è spinto poi nel cuore dell’Australia, fino a Uluru, o Ayers Rock: un enorme, rossastro masso isolato, che nel piattume riarso del deserto s’innalza fino a 348 metri, esercitando sul viaggiatore uno sbalordimento inquieto, «un magnetismo quasi snervante», perché qui, secondo i nativi, incombono come non mai «gli spiriti degli esseri creatori», che hanno generato e continuano a generare gli uomini, le erbe, gli animali. E infatti il monte vibra di sacra, terribile energia, mentre lo straniero si sente accapponare la pelle. Sarebbe allora qui, a Uluru, il paradiso? Si potrebbe rispondere di sì, perché questo è uno di quei luoghi in cui le potenze celesti entrano in contatto con le energie terrestri, fino a farci percepire che il mondo è governato da un mistero abissale, di cui non verremo mai a capo.

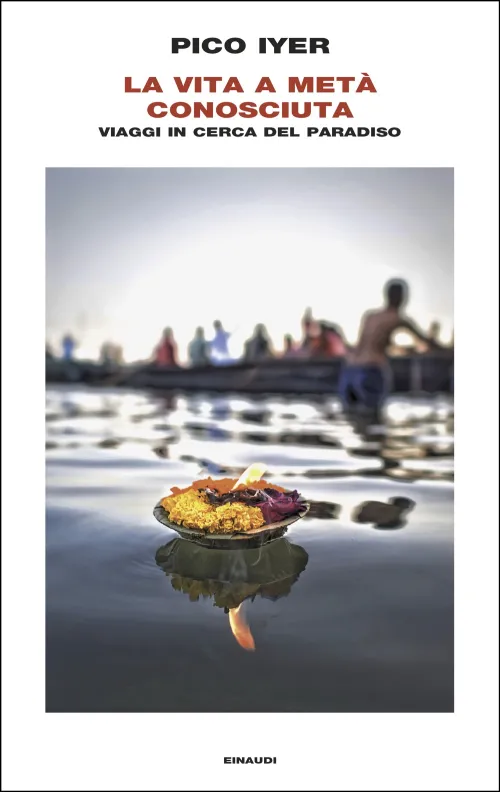

Pico Iyier lo sa, tanto da avere dato al suo libro un titolo bellissimo, ispirato a un passo del Moby Dick di Melville: «Nell’anima dell’uomo c’è una Tahiti, un’isola piena di pace e gioia, ma circondata da tutti gli orrori della vita a metà conosciuta». Come dire: il paradiso c’è, ma è sempre circondato da un mondo in fiamme. Oppure: noi possiamo solo conoscere una metà della nostra vita, ma il paradiso si nasconde nell’altra metà che ci sfuggirà sempre. Da qui dunque il titolo originale, dato da Iyer al suo scritto: The Half Known Life. In Search of Paradise, ripreso a sua volta nell’edizione italiana: La vita a metà conosciuta. Viaggi in cerca del paradiso (Einaudi, 2025).

Ma chi è Pico Iyer? La risposta, a prima vista facile, nasconde tuttavia un enigma un po’ disorientante, che finisce per turbare vagamente il lettore di questo libro “celestiale” (posto che lo si possa definire così). Nato a Oxford nel 1957, Iyer vive tra il Giappone e la California, ed è autore di numerosi bestseller, tradotti in più di venti lingue, nei quali affronta temi come la rivoluzione cubana, il misticismo islamico, il pensiero del Dalai Lama. Noto non solo come fine saggista ma anche per i suoi coinvolgenti libri di viaggio, collabora a riviste prestigiose quali “Time”, “The New York Review of Books”, “Financial Times”. Fin qui dunque le chiare, rassicuranti informazioni riportate dalle note editoriali. Ma quel nome inusuale, quell’inaspettato “Pico”, da dove gli viene? Be’, proprio da Giovanni Pico della Mirandola, il famoso umanista e filosofo, di cui i genitori erano grandi ammiratori. E che genitori, poi! Il padre, Raghavan Iyer, era un illustre teosofo e politologo; la madre, Nandini Nanak Mehta, una raffinata insegnante e ricercatrice spirituale. Nati entrambi in India negli anni Trenta, si trasferirono poi in Inghilterra, e quindi in California, per proseguire nel loro impegno di docenti. Quanto al figlio, il nostro Pico venne educato dapprima nei college più prestigiosi, come Eton e Oxford, facendo da adolescente la spola fra l’aristocratica Inghilterra e la libertaria costa occidentale degli Stati Uniti. Compiuti gli studi, andò subito a Harvard per insegnare letteratura, e subito cominciò a viaggiare incessantemente dalla Corea del Nord all’Etiopia, dal Paraguay all’Isola di Pasqua… Fino a traferirsi, nel 1992, a Nara, in Giappone, dove da allora vive con la moglie Hiroko Takeuchi, senza per questo aver rinunciato alle conferenze in ogni parte del mondo, ai viaggi incessanti, ai libri di saggistica, narrativa e spiritualità. Ma non basta: infatti, questo insistente viavai geografico e letterario è a sua volta interrotto da lunghi momenti di quiete meditativa, trascorsi soprattutto in un amato eremo benedettino della California. Ciò non significa però che Iyer si definisca cristiano: profondamente sensibile a tutte le tradizioni religiose, non si riconosce infatti in nessuna di queste, non è membro di alcuna chiesa, per vivere invece come un libero pellegrino dello spirito…

Ma se io mi sono dilungato a esporre questa complessa nota biografica, è per cercare di rispondere a una domanda che ha cominciato ad assillarmi fin dalle prime pagine del suo libro: chi è davvero Pico Iyer? Da quale punto di vista ci sta narrando dei suoi viaggi “in cerca del paradiso”? Figlio di genitori indiani, ma nato in Inghilterra; educato a Oxford ma cresciuto in California, per poi vivere in Giappone; viaggiatore senza posa, ma propenso al raccoglimento monastico; amico di tutte le religioni, senza però averne abbracciate alcuna… Dove sta la sua identità, non dico come uomo, ma come scrittore di libri di viaggi? Se io penso a tanti celebri autori che hanno descritto le loro esplorazioni per il mondo – Alberto Moravia in Africa o Giorgio Manganelli in India; Bruce Chatwin in Patagonia o Robert Byron sulla via per l’Oxiana… – sempre, nella scrittura, emerge con forza la loro identità originaria, la loro appartenenza a una terra natale, a una patria culturale, messa di volta in volta in discussione grazie al confronto con l’identità, le caratteristiche affascinanti, le differenze disorientanti del paese straniero di volta in volta conosciuto. Così, Manganelli appare più che mai italiano nel momento in cui compie il suo “esperimento con l’India”; Byron si allontana con insofferenza dall’Inghilterra, ma risulta estremamente inglese proprio nella sua fascinazione per l’Afghanistan…

E Pico Iyer invece, quando ci descrive il Ladakh o Gerusalemme, da che punto di vista ci parla: da indiano, da inglese, da cosmopolita? È strano, ma non lo si capisce bene. Certo, lui non è affatto reticente: con onestà e chiarezza ci parla anche dei suoi genitori indiani, della sua vita in Giappone con l’amata Hiroko, del tempo in cui nel college doveva cantare inni anglicani quasi fosse un vero aristocratico inglese. E tuttavia non si capisce bene da dove venga la sua voce di scrittore. Come se fosse un uomo di nessun paese, pur essendo legato a tutte le contrade del mondo. Come se fosse un autore straordinariamente capace di immedesimarsi con lucidità e compassione in ogni cultura che incontra, proprio perché non appartiene fino in fondo a nessuna di queste. In definitiva come se fosse una figura trasparente, limpida, traslucida, e di conseguenza capace di far trasparire tutti i colori smaglianti o cupi delle persone che incontra. Lo dico – si badi bene – senza alcuna riserva critica, ma anzi con ammirazione per il suo stile di scrittura così chiaro e coinvolgente, tanto più perché creato da un autore senza radici definite. Sembra un po’ l’Ismaele di Herman Melville, il narratore di Moby Dick: un personaggio astratto, anonimo, privo di una precisa biografia, e appunto per questo in grado di narrare da vicino, sì, ma come se non fosse del tutto presente, la straordinaria, tragica navigazione in cerca della balena bianca. Allo stesso modo Pico Iyer: proprio la sua disponibilità a lasciarsi coinvolgere nelle svariate situazioni che incontra, per poi descriverle e raccontarle con una lucidità abbagliante, sembra nascere dalla sua identità leggera, lieve, non ingombrante, capace quindi di farsi specchio degli spettacoli che via via incontra. Un atteggiamento tanto più appropriato nel momento in cui si tratta di affrontare un argomento al tempo stesso fascinoso e nebuloso come la “ricerca del paradiso”.

Intendiamoci: Iyer non si lascia incantare da sogni celestiali, non cerca di sedurci con visioni estatiche di mondi ultraterreni. Quando parte per il suo viaggio, vuole andare a vedere di persona, concretamente, come si presentino quei paesi che le diverse tradizioni hanno di volta in volta indicato come un frammento di paradiso in terra, o come una porta verso il paradiso, la via di accesso più facile e più veloce per raggiungerlo. E subito, non appena giunto in Iran, giusto all’inizio della sua peregrinazione, si accorge di trovarsi molto lontano da quel languido “paese di laggiù”, da quel là-bas, dove tout n’est qu’ordre et beauté / luxe, calme et volupté (come cantava Charles Baudelaire, nella sua poesia L’invitation au voyage). Arriva infatti con una guida a Mashhad, per visitare il Santuario dell’imam Reza, ed ecco quanto vede: «Finalmente raggiungemmo l’entrata dell’area più sacra, il sancta sanctorum dove era sepolto l’imam (…) Ricominciammo a farci largo nella calca e sbucammo in una sala molto piccola, che puzzava di calze sporche. La ressa era tale che i bambini, per arrivare davanti e baciare la grata dorata che circonda il santo, venivano fatti passare di spalla in spalla. Un uomo piangeva, e intorno a noi riecheggiava un forte rumore. Gli oltre trenta milioni di schegge argentate che rivestivano pareti e candelabri ci trasformavano tutti in un tremolio cangiante di riflessi. Mi muovevo tra i corpi singhiozzanti con un certo imbarazzo. C’erano uomini che passandosi le mani sul viso piangevano come se fossero al funerale della madre. Nuovi arrivati si pigiavano all’interno, e la folla sembrava ondeggiare e tremare come un unico corpo». Siamo, per così dire, a un passo dal paradiso. Ma, invece della calma voluttuosa cantata da Baudelaire, ecco che la vicinanza con il sacro, con il divino, provoca una sorta di compressione energetica, un’accensione di passioni radioattive che, per non esplodere, devono trasformarsi nello sfogo di un pianto dirotto.

E non va meglio quando Iyer raggiunge Gerusalemme: «Ero giunto nella città santa certo di non esserne toccato; non essendo né cristiano né musulmano né ebreo, ero convinto di poter osservare riti e funzioni dei diversi gruppi senza ritrarmi davanti a niente. Ma nel giro di qualche ora la passione mi stava contagiando come una febbre: difficile non farsi trascinare da una folla in un vicolo gremito, anche quando non avevo idea di quale fosse il luogo sacro verso cui mi stava sospingendo (…) Ogni volta che abbassavo lo sguardo, vedevo gusci di pistacchi, rifiuti, frutta spiaccicata; ogni volta che lo alzavo, vedevo una rete di campanili, minareti e (emblema della nostra fede moderna) antenne satellitari. Era un luogo dalle radici insolite, cominciai a pensare, sempre sul punto di andare in fiamme».

Per non soffocare, o per non andare pure lui in fiamme, Iyer individua una nicchia di salvezza celata nella calca del Santo Sepolcro: «una piccola grotta spoglia, dove molto spesso c’era soltanto una candela sistemata su una cornice di pietra. Non c’era davvero nient’altro, e questo significava che poteva essere riempita con qualsiasi cosa. La scabrosità, l’irregolarità consunta di quel luogo mi attraversavano l’anima. Uno spazio vuoto, danneggiato come tutto ciò che è umano, e puro come tutto ciò che riteniamo sacro».

Ma c’è un problema in più. Molto spesso i luoghi più prossimi a una qualche forma di paradiso, sono anche luoghi di morte, dove la vita terrena si estingue. Come la città sacra di Varanasi, sulle rive del Gange, dove da secoli si viene per morire, perché il defunto, se viene cremato qui, non rinascerà più in una vita di dolore. Ed ecco quindi lo spettacolo lugubre e sconvolgente delle pire funebri che, notte dopo notte, bruciano sulle scalinate digradanti verso le acque. E qui Pico Iyer incontra un ragazzino che rimesta fra le fiamme le ceneri di un cadavere e intanto gli grida «nella penombra infernale: “Il paradiso! Qui tutti, tutti vanno in paradiso!”». Ma c’è anche il quieto, freddo cimitero sulla montagna sacra di Koyasan, in Giappone, dove un monaco lo avverte: «Quando pensi a una montagna in Europa, cosa immagini? Cieli azzurri, sole, spazio. Qui in Giappone le montagne sono scure. In Europa la gente parla delle montagne come “scale per il paradiso”. Qui in Giappone, sulle montagne la gente viene a morire». Ed è qui che una notte, mentre passeggia fra le lanterne di pietra del cimitero, Pico Iyer ha una sorta di rivelazione: questo continuo, estenuante peregrinare fra luoghi di morte a un passo dal paradiso, questa angosciosa, eterna alternanza di potenze infere e potenze celesti, offre malgrado tutto una via d’uscita: non aspettarsi nessun paradiso finale, ultraterreno, ma vivere nell’istante, qui su questa Terra, più che mai attenti, momento dopo momento, a quel che il presente ci offre, nel luogo in cui di volta in volta ci troviamo. Perché «il paradiso si riconquista scoprendo la meraviglia racchiusa nel momento». Passeggiare nel cimitero di Koyasan e sentire lo scalpiccio degli animaletti nell’oscurità, oppure osservare il bagliore dorato che due lampade accendono su una statuetta di pietra. Nient’altro che la quiete misteriosa di un momento perfetto. Così – conclude Pico Iyer nelle righe finali del libro – «veniva spontaneo immaginare di essere tutti ormai intrappolati in questo regno a metà conosciuto, e che un vicolo nascosto, illuminato da candele, sarebbe stato l’unica vera casa – e il più profondo dei paradisi – che potevamo sperare di trovare».