Robert Doisneau falso testimone

“Una fotografia onesta”. Parafrasando Umberto Saba, questo viene da dire davanti alle immagini di Robert Doisneau. Onesta nel senso più alto che l’autore triestino dà a questo aggettivo. Riferendosi alla poesia, per Saba onestà significa anzitutto chiarezza interiore, sincerità morale, che porta il poeta ad immergersi nel flusso della vita comune, di tutti i giorni e, attraverso uno scavo interiore, deve arrivare a definire ciò che è proprio di ogni uomo. Onesta, dunque, è quella poesia che aiuta l’uomo a recuperare la propria identità e integrità profonda e a partecipare alla vita sociale.

Non è forse questo ciò che, con le immagini, ha cercato di realizzare per tutta la vita anche il fotografo francese? Dietro il cliché di cantore della piccola dolce vita quotidiana, della gente comune, degli aneddoti trovati per strada (guarda caso gli stessi luoghi comuni che ancora imprigionano la figura e la poesia di Umberto Saba), Doisneau ha, al contrario, sempre osservato il mondo con un “doppio sguardo”, per dirla con un altro poeta (Leopardi), sovrapponendo al reale la propria immaginazione, ripensando quindi il visibile, a volte ricostruendolo. Non a caso a chi lo definiva un “etnologo visuale” rispondeva fulmineo: “Io sono un falso testimone. È fotografia, non una cosa reale”. E ancora: “Le fotografie non sono mai testimonianze oggettive. Col tempo prendono il potere evocativo dei piccoli fiori secchi che si ritrovano per caso tra le pagine di un libro”. Insomma, la sua fotografia è sempre stata attraversata da una sola idea: essere quello che vedi, e rendere quello che vedi simile a quello che sei. In questa scelta sta tutta la nobile “onestà” della sua arte.

Il fotografo francese ha ricordato più volte nella sua vita che è possibile vivere in maniera ancora più intensa i momenti della nostra quotidianità attraverso la fotografia, ma soprattutto che è possibile mostrare una faccia diversa della realtà, una faccia positiva (soprattutto se pensiamo al dolore portato dalla seconda guerra mondiale, da lui vissuta in prima persona dalla parte della resistenza). «Il mondo che cercavo di far vedere – diceva – era un mondo dove stavo bene, dove la gente era gentile e dove trovavo la tenerezza di cui avevo bisogno. Le mie fotografie volevano dimostrare che un mondo del genere poteva esistere».

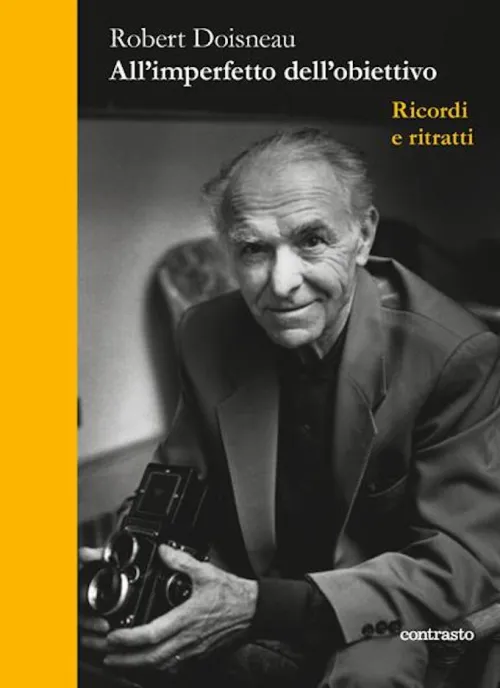

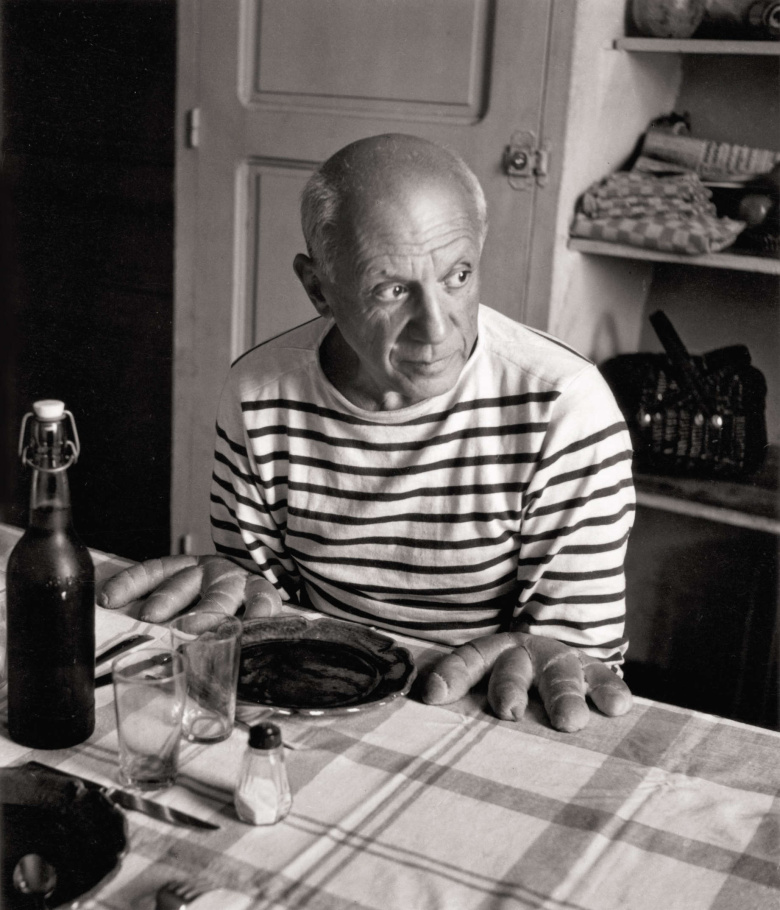

Per comprendere più a fondo la complessità della figura e dell’opera di Robert Doisneau, esponente di spicco, con Édouard Boubat e Willy Ronis, della scuola umanista francese, è da poco uscito per l’editore Contrasto il bel volume: All’imperfetto dell’obiettivo. Ricordi e ritratti. Scritto nel 1989 e ancora inedito in Italia, è la sua autobiografia, che ripercorre con sottile umorismo, ricordi, aneddoti e ritratti di una vita. Racconti icastici che si susseguono come fossero prolungamenti poetici delle sue immagini. Accanto alle esistenze ordinarie delle persone comuni, incontriamo personaggi come Georges Braque, Costantin Brâncusi, Pablo Picasso, Raymond Queneau e Jacques Prévert, tra gli altri. È proprio un verso che gli ha dedicato quest’ultimo, con il quale ha condiviso lunghi anni di amicizia (ma anche lunghissime camminate sui boulvardes parigini e magnifici ritratti), a dare il titolo al libro: “È sempre all’imperfetto dell’obiettivo/ che coniughi il verbo fotografare”. Con la sintesi fulminea propria di un poeta, Prévert ha letteralmente fotografato il lavoro di Doisneau. L’imperfetto è infatti il tempo del gioco dei bambini, della nostalgia dei vecchi; un tempo non perfetto, cioè sempre un po’ inferiore a quel che promette. E che proprio per questo ti lascia il desiderio di vedere di più, come le fotografie di questo “pescatore di immagini”, così amava definirsi. Ha giustamente scritto Michele Smargiassi nell’approfondita introduzione: “Non ha fotografato, Robert Doisneau. Non nel senso che diamo a questa parola, ossia di immortalare, di congelare il presente mentre diventa passato per poterlo avere con noi nel futuro. Non ci ha lasciato monumenti, forse neppure veri documenti”.

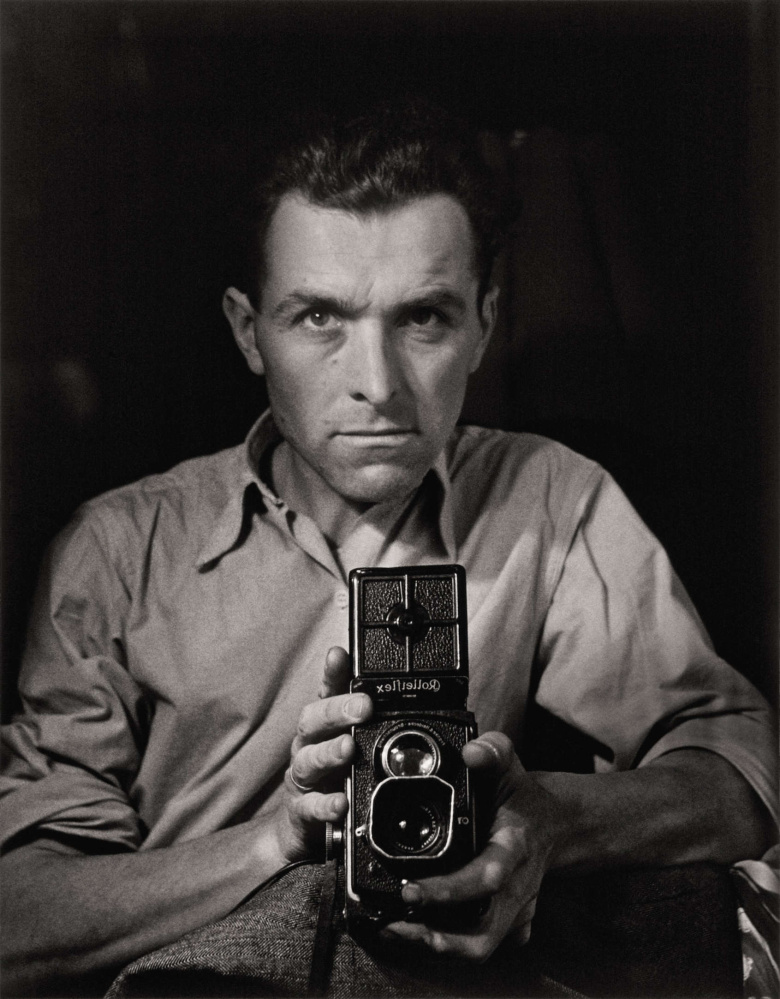

Tra i primi a praticare la street photography, anche sulla scia della grande lezione di Cartier-Bresson, la sua fotografia si caratterizza per la chiarezza della sua visione, figlia di quell’equilibrio tra cuore, mano e mente, capace di attivare i sensi, la percezione di paesaggi sonori e di allenare l’osservatore a sostare tra gli echi di un mondo, non come ospite ma con misurata vicinanza emotiva.

Nato nel 1912 a Parigi (anzi a Gentilly, in quella parte chiamata Zone, non più città e non ancora periferia), Doisneau, «avido del dolce gusto della vita», è stato uno dei più importanti narratori per immagini della Ville Lumière che ha attraversato in lungo e in largo, dai margini ai grandi viali, dai giardini ai bistrot, soprattutto da solo, ma anche accompagnato da figure centrali della cultura francese dell’epoca o da persone incontrate per caso incuriosite da questo flâneur malinconico e discreto con la sua macchinetta magica a tracolla con la quale scrutava le cose come una lente di ingrandimento.

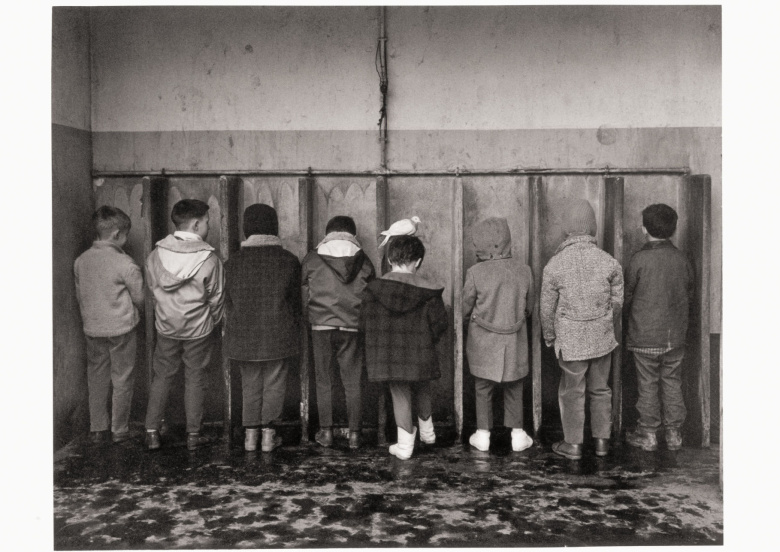

A Parigi ha dedicato molte delle sue fotografie e dei suoi libri più importanti. Tra questi certamente La Banlieue de Paris, uscito nel 1949, con i testi del grande scrittore e intellettuale Blaise Cendrars. Una Parigi per la prima volta raccontata dal margine e non dalle vetrine scintillanti del centro, dai viali illuminati e dai grandi manifesti pubblicitari della metropoli. Un vero e proprio poema visuale sulle periferie parigine del dopoguerra. Scrittura e immagini qui non sempre viaggiano sugli stessi binari. La scrittura di Cendrars, pur con le sue accensioni metaforiche, è più tagliente e insiste sulle ferite sociali lasciate dalla guerra, quasi senza speranza; le immagini di Doisneau, invece, cercano uno spiraglio di luce anche nella tenebra. Soggetti privilegiati delle fotografie infatti sono gli esseri umani incontrati sul palcoscenico della strada e colti nella sfera dell’amore, della famiglia e del sociale per veicolare, in un periodo di ricostruzione post bellica, un’idea positiva per le nuove generazioni. A rendere interessante il duplice sguardo è il principio che la grande identità della periferia non può essere letta a senso unico: se è evidente che esistono tensioni, conflitti sociali, sacche di malessere, c’è anche una poesia dell’ordinario che talvolta la fotografia, scrivendo con la luce e non con la penna, riesce a cogliere.

La Banlieue de Paris è oggi un libro-totem, uno dei primi esperimenti di iconotesto, anche se quando uscì fu un clamoroso insuccesso di mercato, forse anche per gli echi della guerra non ancora sopiti del tutto, che quelle immagini e quelle parole riflettevano.

Come mettono in luce queste pagine, Doisneau aveva una visione molto lucida del proprio lavoro. Nel testo intitolato “Critica fotografica” scrive: «Il mio percorso è stato un processo per tentativi ed errori, guidato da attrazioni e repulsioni, sballottato dagli eventi. Ho lasciato al primo posto l’intuizione e persino una vena un po’ ribelle, con una punta di malizia pronta a guastare i sottoprodotti dell’eloquenza: spazzare via gli stereotipi mostrando che la soubrette non è sempre graziosa e l’uomo anziano a volte cessa di essere venerabile. Ho inoltre provato un vivo piacere a mettere in luce quel che si dà per scontato, sia tra gli esseri umani che nella scelta delle ambientazioni».

Insomma, Doisneau non è solo il fotografo del bacio degli innamorati all’Hôtel de Ville, sua icona assoluta, il bacio più bacio di tutti i baci, simbolo di San Valentino, cartolina di tre milioni di copie vendute, immagine che tuttavia divenne invadente e fastidiosa per il suo creatore, tanto che finì per chiamarla “image pute”, ovvero “una fotografia poco di buono”, ruffiana, facile da vendere. Doisneau è stato piuttosto un raffinato e consapevole codificatore di sentimenti, affezioni, idee, come testimoniano le centinaia di migliaia di fotografie che ci ha lasciato. Le sue immagini si muovono sul confine tra prelievo e costruzione. Questa è stata la sua vera fedeltà al reale, come anche le parole di questo libro ci raccontano, senza infingimenti e con una semplicità che sfida il tempo.