Speciale

Speciale ’77. Una conversazione con Gabriele Guercio

Stefano Chiodi: Ha ancora oggi senso interrogarsi sul ’77?

Gabriele Guercio: Tutte le datazioni, soprattutto a distanza di tempo, si intrecciano con altri momenti. In qualche maniera, il ’77, o gli anni settanta in genere, per me sono diventati importanti solo a fine anni novanta. All’epoca riflettevo su sei date: 1914, l’inizio del dada; 1957, il manifesto dei situazionisti; il 1968; il 1977; l’89, con la caduta del muro di Berlino. E a queste aggiungerei oggi il 2001, con l’attacco alle due torri. Questa sequenza è importante perché riporta la centralità di alcuni temi o problematiche che il ’77 ha sicuramente simbolizzato, ma che ricorrono e che ci hanno interrogato nel corso di un secolo. Quali? Secondo me hanno molto a che fare con il trinomio arte, politica, vita, e anche con una forma di rifiuto del lavoro e di critica della rappresentazione. Perché così come negli anni settanta in Italia si comincia a parlare a livello diffuso di doppia società, già la avanguardie (ma soprattutto penso al dada) non solo avevano rifiutato un certo tipo di istituzionalizzazione del lavoro, del lavoro artistico, ma si erano preoccupate di fondare una sorta di movimento nel movimento; cioè non solo veniva contestata l’organicità dell’opera d’arte, ma per esempio nel ’20 Tzara nelle lettere tutte le sedi di dada, quasi a simbolizzare sia l’idea multinazionale, sia l’idea di comunità, sono gli espatriati appunto, attaccano la guerra, vogliono lo sciopero ecc. In breve mi sembra che tutte queste date ci riportano al ’77 ma ci fanno pure muovere avanti e indietro nel tempo…

La sfera del lavoro, il corpo, la comunità: sono tutti punti che il ’77 in qualche modo ha indicato come i propri temi fondamentali. Ma la narrazione standard, almeno in Italia, rilegge quell’anno e poi il decennio solo sub specie “lotta armata”: il ’77 è l’acme degli anni di piombo, della diffusione dell’illegalità, dei comportamenti devianti ecc. E questa lettura rimuove il fatto che all’interno del movimento del ’77 si distinguevano istanze culturali radicali che rimangono, per noi che le guardiamo oggi, estremamente interessanti, in quanto precoci episodi di contestazione contro la forma di vita neocapitalista che sarebbe diventata dominante nei decenni successivi.

Si, la lettura terrorista è limitante; ma è pure vero che certe idee portanti del ’77, pensa all’operaismo, a Tronti, appartengono agli anni sessanta. Come anche nel campo dell’arte: c’è un’analogia tra Operai e capitale e opere come quelle di Michelangelo Pistoletto; in entrambi i casi viene teorizzata un’opera, una pratica di sottrazione… Tronti scopre e teorizza che la classe operaia in questo momento è centrale e non perché si propone come forza antagonista verticale rispetto al capitale e allo Stato; ma perché rivendica la sua centralità, il suo essere forza, energia. E quindi può anche ipoteticamente, virtualmente sottrarsi; la lotta politica non più nello scontro diretto ma addirittura nella sottrazione, nell’autonomia. Mi sembra che per esempio gli Oggetti in meno di Pistoletto realizzino una situazione del genere: un artista produce qualcosa che non si pone più come un oggetto che deve circolare e quindi inserirsi, ma che anzi apre una linea di fuga, un essere in meno; e questo per esempio ritorna avanti e indietro nel tempo, puoi ritrovare questo bisogno della sottrazione… come quando Tzara dice che il dada è la scoperta della cosa più importante, la vita, che bisogna riportare l’arte nella vita e sottrarla a tutto questo. Oppure i situazionisti che nel ’57 contestano l’avanguardia, perché dicono che in qualche modo dada ha soppresso l’arte nel realizzarla, il socialismo l’ha invece realizzata senza sopprimerla; la proposta situazionista (anch’essa poi destinata a fallire in parte) è quella di oltrepassare l’arte. In tutti questi eventi, quale è la cosa che continua, che ritorna? È questa idea di pensare a una pratica che non delega più, che non si rappresenta, che non ha bisogno di mediazioni né implicitamente le tollera, ma si sottrae, e quindi attraverso questa opera di differenziazione ci si ritrova in un sistema aperto, che non ha più un’unità. Il ’77 e gli anni settanta in genere in Italia hanno portato allo scoperto tutto questo, per ragioni banalmente sociologiche…

Michelangelo Pistoletto, Oggetti in meno, 1965-66

C: La disoccupazione giovanile era un tema centrale del Movimento….

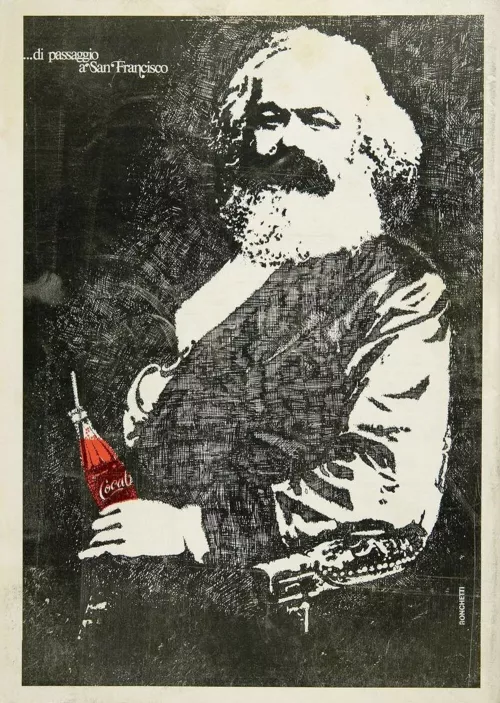

G: Sì, il lavoro intellettuale, che oggi chiamiamo immateriale, era minacciato, di qui il “fregarsene” caratteristico degli anni settanta; fregarsene dell’impegno serio, e quindi l’introduzione del gioco, del voler vivere comunque… Gli slogan sono molto simbolici: il ’68 ci ricorda che l’immaginazione va al potere, e quindi è coerente con tutta una teorizzazione che in quegli anni avveniva anche in Francia. Del ’77, la frase emblematica è “Dopo Marx, aprile!”. Ovvero il fatto che è possibile naturalizzare la politica, cioè Marx non è più l’autore di una teoria, non è più rappresentativo di un progetto “duro”, ma passa… dopo Marx arriva aprile, è un corso di stagioni e la politica stessa diventa qualcosa che si può accettare come organico. C’è un film dei fratelli Taviani indicativo di questo processo, Allònsanfan, in cui appaiono varie tipologie di soggetti politici, la “setta dei fratelli sublimi”, che potrebbero essere una sorta di proto-Brigate Rosse (siamo nel ’74); Marcello Mastroianni che interpreta il politico in crisi che riscopre la famiglia, però da traditore, senza rendersi nemmeno conto della valenza degli affetti; Allònsanfan, il figlio del capo che si suicida e che nelle parti finali del film delira sulla rivoluzione, cioè racconta a Marcello, che ha tradito, che la rivoluzione comunque c’è stata. Come quando nel ’77 si diceva “la rivoluzione è finita, abbiamo vinto!”…

Che poi è il famoso slogan di «A/traverso», l’autoironica conclusione dell’anno del Movimento...

Ma perché la rivoluzione è finita? È finita perché non abbiamo più il problema di un conflitto produttivo con un altro. L’altro ci contiene. Saltano tutta una serie di dualismi, salta l’idea dello Stato e dei cittadini, l’idea dell’egemone e del subalterno. Questa figura di soggetto politico, Allònsanfan, anche se estremizzata, viene pensata dai Taviani come non completamente positiva; è il soggetto che rifiuta il lavoro, è il soggetto che appunto decide che dopo Marx viene aprile; ma è anche un soggetto della critica postcoloniale, perché in un mondo globalizzato, dagli anni novanta in avanti, si è cominciato a porre il problema di come affrontare la compresenza di più identità e più culture cogliendo il fatto che non bisognava porre tutto in una dialettica di assimilazione e di confronto, ma che poteva anche essere pensata una “estrema alterità”, una condizione non necessariamente traducibile. Ed ecco che questo movimento dell’oggetto in meno, dada, della subalternità, diventa paradossalmente centrale per capire come progettarsi in un mondo ormai definitivamente globalizzato; perché in effetti la globalizzazione avviene molto prima, già negli anni quaranta si stabilisce una moneta di scambio totale, forse la foto della Terra vista dal satellite, che simbolizza il fatto che noi stiamo volenti o nolenti in un pianeta tecnicamente ed emotivamente connesso. Anche l’omologazione è possibile, infatti la teoria politica o la teoria artistica più avvertita di pensarsi, di modellarsi in termini che io chiamerei di compresenze: non c’è solo un tempo, non c’è solo uno spazio, ma tutto ciò si apre a una molteplicità che insiste, coesiste, chiamala come vuoi, però è lì. Ecco, secondo me, anche il lavoro intellettuale non avviene più semplicemente confrontandosi con un principio di realtà rigido, ma è un lavoro che tende a costruire spazi-tempi che non si rappresentano necessariamente e che si negano alla spettacolarizzazione.

Vorrei esaminare più da vicino come le tematiche dada e situazioniste si sono propagate alla cultura degli anni settanta, reinterpretate da un punto di vista che non è più solo quello degli intellettuali e degli artisti ma “di massa”… cioè come quelle idee sono diventate l’humus su cui si è sviluppato un movimento giovanile. In particolare, una delle critiche che alcuni muovono al movimento del ’77 dice che in realtà, nel momento in cui per esempio rivendica il diritto alla soggettività, alla felicità, il diritto dell’esistenza corporea e quindi al godimento, il Movimento postula una sospensione delle leggi dell’economia politica che è possibile solo in una società opulenta in cui viene rimosso temporaneamente, con un classico procedimento di schermatura, la natura dei conflitti e delle strutture economiche reali che rendono possibile l’opulenza. Le rivendicazioni che leggiamo sotto il segno di una positività e di una contestazione dei modelli dominanti, soltanto cinque anni dopo o quattro anni dopo diventano le parole d’ordine reaganiane, il diritto alla felicità e il diritto al corpo diventano la fitness, la chirurgia plastica, l’entertainment, le forme di evasione di massa…

L’ambivalenza c’è già dall’inizio del Novecento, anche la possibilità di partire dalla trasformazione della propria vita può valere come arma “politica” ma può essere l’illusione indotta della modernità. Pensa allo stesso concetto di antropogenesi ripreso da Virno; la sua tesi è che l’antropogenesi ormai è di ciascuno, siamo tutti costretti, proprio per la situazione attuale del lavoro, a inventarci e a ricrearci continuamente. Allora, tu lo puoi vedere come un processo indotto da un capitalismo ormai postfordista e immateriale che richiede tutte le energie psicofisiche dell’individuo come forze di investimento, ma tutto ciò significa per me anche che il terreno di scontro si è trasferito nella realtà psicofisica dei soggetti o delle comunità.

L’intensità, uno dei termini passepartout nel ’77, con il richiamo al corpo, all’eros, alle emozioni, indicava la precoce necessità di uscire dall’incanto dell’immaterialità della merce ma anche una forma indiretta di sua celebrazione?

Sì, pensa anche, per esempio, alla droga, soprattutto in Italia. All’inizio la droga come momento di esperienza, di intensificazione, di diversificazione; e pensa poi all’industria farmaceutica e cosmetica: a me ha colpito circa dieci, quindici anni fa passeggiare a Vienna e vedere la vetrina di una farmacia che pubblicizzava una serie di prodotti in quanto capaci di migliorare, attraverso alterazioni bio-chimiche, il rendimento del corpo-mente. Curioso che fossimo nella città di Freud, quella vetrina era un po’ il segnale che alla terapia di parole si stesse passando alla terapia basata esclusivamente sui farmaci. Nel ’77 è chiaro che il terreno di scontro è anche quello delle emozioni e dei loro gradienti di intensità delle emozioni. La mia sensazione è che poi dagli anni ottanta in poi vi sia stata la riduzione a un solo principio, in cui alcuni modelli di comportamento, essere potenti, poter spendere, sono stati assimilati imponendo un regime unico. Gli anni ottanta sono stati gli anni in cui non è stato più facile pensare la sottrazione, l’oggetto in meno; sono stati anni in cui ti sentivi invisibile e soffrivi della tua invisibilità, a meno di non guadagnare una verticalità legata ai mass media, all’immagine. Questo si è visto nell’arte, nei comportamenti.

Alla luce di questa condizione solitaria, ultraindividuale, che è tuttora la nostra, cosa pensi dell’accento che il ’77 metteva sull’idea di gruppo, di comunità? Non era già tardi allora? Non eravamo in fondo già nell’età dell’individualismo neoliberista?

No, la mia sensazione è che noi abbiamo da un lato il mito molto significativo della Comune di Parigi, e dall’altro l’idea della singolarità. Non a caso a livello di riflessione i temi portanti dopo il ’68 sono stati proprio quelli di poter ripensare il singolo e la moltitudine in modi diversi. Quando diciamo: fine della rappresentazione, rifiuto del lavoro, rifiuto della delega, pensiamo alla possibilità di organizzare degli insiemi in cui il singolare e il multiplo possano coesistere seguendo altre regole. Questo esisteva del resto già nel dada: il dada è il movimento dei movimenti perché alla fine se vai a rivedere chi vi si è ritrovato con spostamenti e dirottamenti, erano persone che poi hanno perseguito anche una linea di lavoro abbastanza autonoma, o una linea di non lavoro. Ognuno dei protagonisti di quel momento, se tu leggi le loro memorie, sono tutte più o meno differenziate, ma insistono tutti sul fatto che era centrale pensare un essere umano nuovo; avevano capito che l’arte non serviva più così come era stata praticata fino ad allora, e però era nell’arte e a partire dall’arte e dall’esperienza artistica che era possibile progettare una condizione di vita diversa.

Che è esattamente poi quello che i situazionisti hanno in qualche modo cercato di indicare… Ora, mi sembra interessante notare il fatto che in qualche misura gli anni settanta italiani sono stati uno strano laboratorio culturale. Pensa ad esempio ai comportamenti nei confronti della città, la ricerca di un uso diverso, ispirato alle utopie di riappropiazione, occupazione e riconfigurazione dello spazio pubblico secondo la gerarchia non del capitale, ma degli usi e delle possibilità. Tutto questo naturalmente ha un valore sia dal punto di vista storico, perché ci fornisce delle chiavi di lettura di tutto quanto è successo in quel periodo, sia come indicazione più ampia dal punto di vista del come le teorie e le elaborazioni dei movimenti artistici si sono trasformate in una sorta di lingua condivisa. Tu pensi che ci sia stato un travaso dal lavoro degli artisti e degli intellettuali, un passaggio di campo, o quanto meno un allargamento del campo rispetto ai movimenti di massa, ai movimenti degli anni settanta? Insomma, l’effetto che la lettura o la pratica dada ha prodotto a distanza di cinquanta o sessant’anni è ancora leggibile in quella chiave lì o si tratta di un fenomeno completamente nuovo che cresce su quell’humus ma che ha qualità diverse?

Penso ci siano punti di contatto e di differenziazione. Le soirées dada erano creazioni di atmosfere, è chiaro che lo facevano per coinvolgere, per colpire il pubblico, ma anche per sentirsi più vivi. C’è una frase di Ball molto sintomatica che dice: “gioivamo comunque”. Il problema è quello della creazione, della produzione di una condizione atmosferica, che torna nella psicogeografia dei situazionisti e che poi in qualche maniera tocca anche le punte avanzate della pratica artistica a partire dagli anni sessanta; penso all’arte concettuale che in effetti valorizza la vita mentale, però crea della condizioni in cui almeno virtualmente doveva scomparire l’oggetto a favore di una condizione di fruizione che è molto immateriale e virtuale, quindi l’arte concettuale da questo punto di vista è, nel campo specialistico dell’arte, la profezia del lavoro immateriale, del lavoro cognitivo. Seth Siegelaub lo capì molto bene questo… in un intervista con Charles Harrison, dice che ormai il centro è ovunque, ecco quindi il paradigma centrato; il centro è ovunque e tu per fare arte non hai più bisogno di spostarti a New York, perché basta trasferire statements, idee. Viene così affermata la possibilità di un’arte interamente calata nella sfera del pensiero.

Ripensare tutto? un po’ come “vogliamo tutto”?

Non so, tutto è una parola complicata. Mi sembra che si possa pensare in termini di insieme, o di un molteplice che non ha più unità. È questo che apparentemente già traspare ad esempio nel lavoro di Deleuze e Guattari, che fu assimilato in maniera barbarica negli anni settanta in Italia; anche se poi sappiamo bene che è stato criticato… Tra l’altro, parlando sempre di questo problema settanta-ottanta, a me ha colpito molto una dichiarazione che fece Deleuze dicendo che Mille Plateaux era il più bel libro che lui avesse scritto e che stranamente non aveva avuto successo. Allora, è curioso, perché quel libro secondo me è tutto il settanta, il settanta in tutta la sua foga anche irrazionale, pensa alle droghe, pensa alla gente che leggeva Castaneda (che non a caso è una figura centrale in Mille Plateaux), eppure all’inizio del nuovo decennio non c’è spazio per questo, appunto gli anni ottanta sono veramente uno spartiacque terribile, cioè tutto questo non è più recepibile oppure arriva nella versione estetizzata, cosmetizzata. E questo vale anche per il concetto stesso di creatività, che è centrale per tutto il Novecento e che si trasforma nella cosiddetta industria creativa…

Infatti si sente spesso dire che la generazione del ’77 fallisce sul piano politico ma in realtà poi costituisce l’ossatura dell’industria dello spettacolo, dell’industria culturale contemporanea.

Sì, però vale osservare che…c’è chi difende le implicazioni di alcuni eventi, gli resta fedele, che non si lascia confondere da altri eventi e da pseudoeventi, e chi invece ad un certo punto opera delle ‘compromissioni’. È chiaro che tutto può servire in un modo o nell’altro… però ad un certo punto esistono o diventano emblematici nella vita degli individui, alcuni eventi, delle memorie, delle esperienze vissute o riscoperte (perché può essere anche un’esperienza che appartiene a mille anni fa), essendo appunto portatrici di verità, possono poi essere modificate, però restano. Quanto detto trova conferma anche se pensiamo a come tutta una serie di cose latenti o confuse negli anni settanta sono diventate importantissime con il compiersi della globalizzazione e con la fine del comunismo; perché è a quel punto che paradossalmente teorie come quelle di Tronti, anche rielaborate da Negri o da Virno, diventano curiosamente valide su scala planetaria. Come sai, c’è una certa affinità tra i temi del laboratorio politico italiano e il tipo di problemi che si sono posti gli storiografici indiani dei Subaltern Studies, penso ad esempio a Shahid Amin, Ranajit Guha o ancora a Dipesh Chakrabarty. Anche loro hanno sollevato il problema dell’esistenza di una minoranza apparentemente indecifrabile, che non si può tradurre o riportare a galla in un linguaggio più consensuale, più comprensibile. Bisogna invece riconoscere che esistono appunto delle coesistenze, delle alterità che vanno rispettate nella loro opacità. In un mondo in cui tutti siamo in movimento e siamo esposti ad una crescente quantità di informazioni, è chiaro che il senso dello stare assieme va ripensato tenendo presente il singolo e il multiplo simultaneamente, e queste sono tutte intuizioni che tu puoi attaccare o connettere ad alcune delle esperienze degli anni settanta; anche se io insisto sul fatto che poi le secolarizzazioni delle date sono utili fino ad un certo punto, perché é più importante percepire o costruire degli eventi o delle sequenze di senso che si ripetono e si rinnovano. Per questo fin dall’inizio ti ho dato questa serie di date; ecco, paradossalmente dopo l’11 settembre il mondo sembrerebbe diviso di nuovo, e bisogna chiedersi se questo senso di divisione, cioè il fatto che finalmente ci siano di nuovo i cattivi e i buoni, non sia semplicemente congeniale ad un certo tipo di progetto politico, che vuole bloccare una possibilità epocale dell’umanità, cioè noi nel XX secolo siamo entrati in questa grande sfera e sappiamo tutti di essere bene o male interconnessi. Quindi abbiamo un altro tipo di problema, che non è più il problema dello stato, il problema del delegato che ti rappresenta, abbiamo anche altri orizzonti di responsabilità e di libertà.

Sandro Chia, Spring, 1981-82

Prima citavi Pistoletto. Ecco, io non se ho ragione a dire quello che sto per dire, però mi sembra che il mondo dell’arte italiana, gli artisti e i critici italiani, a questi temi che gli anni settanta ci propongono e in qualche modo ci mostrano, sui quali dibattiamo e rispetto ai quali si sono anche oggi mobilitate le attenzioni dei commentatori ecc., siano in effetti rimasti estranei. Se guardo la cronologia, che ha certo quel valore limitato e puramente sintomatico che ricordavi prima, ciò che è successo negli anni settanta italiani a livello di esposizione a tutto questo discorso, noto un fatto abbastanza paradossale: mentre abbiamo in qualche misura cineasti, scrittori, poeti, uomini di teatro e di altre discipline che reagiscono e interagiscono con quello che è il movimento e l’agitazione anche che percorre l’intera società italiana, gli anni settanta sono un decennio di stabilizzazione di carriere e di orientamenti e che termina negli ultimi due o tre anni del decennio un cambiamento di paradigma o meglio un brutale rovesciamento di giudizio su tutto quello che era avvenuto nei dieci o quindici anni precedenti. Che cosa è successo?

Non so… la mia impressione è che il fenomeno del ritorno alla pittura vada visto come un tentativo di sospendere ogni aspirazione alle alternative e di rispondere alle pressioni di un supposto mondo esterno dicendo: ok, mi volete così e io sarò così. È chiaro che il messaggio etico-politico delle avanguardie storiche si rivela come un drammatico punto di impossibilità. Vale alleggerire la tensione. Questo mi sembra evidente in un artista come Sandro Chia. Si potrebbe dire che ha messo in scena nella pittura proprio il bisogno stesso di dipinger; penso ad esempio ad un lavoro dei primi anni ottanta, in cui protagonista è questo omino sdraiato che sputa colori su di un enorme fondo multipittorico. Però più importante è riflettere sul fatto che sì, gli anni settanta per alcuni artisti sono stati anni di delusione, per esempio in America gli artisti più impegnati si sono scontrati col fatto che in ogni caso avevano da tener presente il mercato dell’arte, esperienze come quelle dell’arte povera a un certo punto, già alla fine degli anni sessanta, sono state riviste in termini di una posizione di oggetto. Infatti il modo più sofisticato per concettualizzare tutti questi fenomeni degli anni sessanta e settanta è quello di parlare, come hanno fatto mostre in California, di riorientazione dell’oggetto d’arte; di fatti non c’è stata questa dematerializzazione, non c’è stato questo progetto di trasformazione radicale o pseudotale, bensì un tentativo riuscito di reinventare quelli che sono gli oggetti della produzione. Però è anche vero che alcuni artisti… Pistoletto lo citavo degli anni sessanta, perché gli Oggetti in meno, un certo tipo di comportamenti di Pistoletto e di tutta l’arte povera sono sicuramente in linea con tutta questa costellazione di eventi che stiamo usando come presupposto. Negli anni settanta un artista come Emilio Prini ha continuato comunque a difendere una sua eccentricità, lavorando ed effettivamente inventando per se uno spazio singolare che vale come una sorta di “dopo Manzoni”. Prini ha così rivendicato la possibilità di una sottrazione che direi perpetua… interna ed esterna al proprio stesso lavoro. Negli anni settanta c’è anche un altro fenomeno, curiosamente italiano, cioè quello di un artista che nel ’77-78 in occasione di una sua mostra manda un telegramma in cui conferma il suo rifiuto del lavoro astratto in arte per la conseguente ricerca di quello che viene dopo l’arte. Ti sto parlando di un artista che in quegli anni era legato al movimento concettuale, si chiama Francesco Matarrese. Anche se si ignorano gli sviluppi successivi della sua vicenda artistica, è evidente che Matarrese ci ha lasciato un documento cruciale di quegli anni. Nel rifiuto di Matarrese confluiscono più tradizioni. Il non fare del primo dadaismo, l’inoperosità di Duchamp e l’oltrepassamento teorizzato dai situazionisti si congiungono alla tesi dell’operaismo italiano che il rifiuto del lavoro è un’arma contro il capitale. Matarrese rivendica per gli artisti la facoltà di praticare da e oltre l’arte un comunismo inteso come separazione. Quindi sicuramente gli anni settanta sono stati gli anni in cui ad un certo punto è avvenuta una “restaurazione“ nel mondo dell’arte, o è stata anche la presa di coscienza del fatto che comunque esistono degli ambiti specialistici, per cui gli artisti si sono dovuti confrontare col fatto che c’erano dei modi privilegiati, ufficiali, chiamali pure istituzionali per fare conoscere il proprio lavoro. Si può dire che sia stata una scelta parziale, compromettente . . . appunto nel senso del compromesso. Però non dimentichiamoci che proprio in quegli anni un certo marxismo scopriva il problema del potere, di una ricerca di legittimità perseguita attraverso laboriose e lente negoziazioni con il capitale e lo stato borghese… erano gli anni del cosiddetto “compromesso storico” che come progetto catturò l’attenzione di molti intellettuali.

Francesco Matarrese, Telegramma, 1978

Il sindacato e il PCI nel ’77 erano visti dal Movimento e soprattutto dall’area di Autonomia come forze reazionarie, esplicitamente avversarie.

Sì, e ci sono due aspetti bizzarri, anzi, uno dei due più ironico che bizzarro. Penso allo slogan famoso, “Luciano fatti una pera”: che significa? Significa, anche a livello inconscio, l’ironia di riconoscere che il cosiddetto rappresentante della politica è un eroinomane indiretto; quindi in qualche maniera attraverso il linguaggio specialistico e la pratica specialistica della politica si autoimmunizza in maniera artificiale proprio perché non regge più il confronto con la realtà che è complessa, e quindi “Luciano fatti una pera” significa riconosci che vivi in una condizione artificiale e coatta, che non riguarda più i fatti della vita. Il fatto bizzarro è stato leggere---al quel punto vivevo da anni non più in Italia ma negli Stati Uniti---Eugenio Scalfari che commenta tangentopoli su “Repubblica”. I suoi articoli di quel periodo echeggiano argomenti cardine del discorso dell’autonomia degli anni settanta: dalla sfiducia verso il sistema delle cosidette democrazie rappresentative al bisogno di reinventare la politica in base a un’etica legata ai bisogni reali delle persone e delle comunità.

Emilio Prini, Identico alieno, 1968

Fa molto pensare al ’77 l’immagine ricordata da Benjamin dei rivoluzionari della Comune di Parigi che sparano agli orologi sui campanili per fermare il tempo. Il ’77 è stato anche questo, c’è stata questa volontà generazionale, di sottrarsi al tempo della produzione e accedere a una dimensione sospesa, “messianica”?

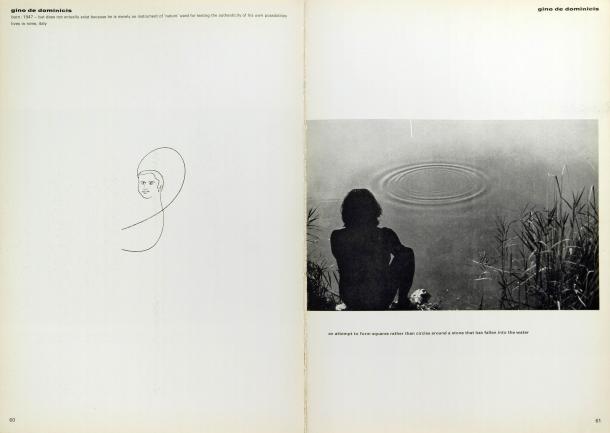

Il terreno di lotta è proprio questo, perciò ho insistito sull’interporsi di date ed eventi fuori da una linearità cronologica: è la lotta al riconoscimento dei tempi differenziati, ma questo è già il dada, è il situazionismo ed è sicuramente anche il ’68. Non a caso abbiamo nominato Deleuze, il quale sviluppa proprio dei discorsi che tendono a chiarire il tempo dell’immaginazione, del tempo dilatato, e non a caso abbiamo spesso nominato gli Oggetti in meno di Pistoletto. Tutto ciò ci riporta al fatto che c’è qualcosa nel fare produttivo, nel senso positivo del termine, di estremamente rilevante per l’essere umano e quindi questo qualcosa attiene alla prassi, attiene alla vita, anche alla dimensione politica. Sì, è la sospensione del tempo ma è anche la possibilità che ci siano più tempi. C’è per esempio un’opera d’arte del 1969, ma che entra di diritto negli anni settanta, la Pietra“in attesa di movimento” di Gino De Dominicis. Cosa è? In effetti è la possibilità di pensare un oggetto che esiste in più tempi, in più dimensioni. È anche una fede irrazionale nel miracolo, e quindi ritorniamo al problema dell’irrazionale che poi non a caso mutando di piano diventa l’arma dell’industria culturale.

Rispetto proprio al problema della temporalità, si può dire esista da questo punto di vista, non solo dentro l’Arte povera ma nell’arte italiana in generale, De Dominicis incluso ovviamente, un filone di riflessione sulla temporalità, da Penone che del tempo sottolinea soprattutto la circolarità, la dimensione cosmica che si avvolge su se stessa e ad autori in cui l’inquietudine e la finitezza del tempo sono molto più evidenti, per esempio Boetti, con il suo lavoro sulla ripetizione, sulla somma, sul trascinarsi delle date verso il futuro e verso la morte?

Riguardo all’arte italiana, mi sembra che il punto sia quello dei “più tempi” . . . i più tempi mi fanno venire in mente la pietra in attesa di movimento, la palla nell’attimo prima del rimbalzo, per portare l’esempio di De Dominicis, ma se vuoi anche gli Oggetti in meno, perché gli Oggetti in meno cosa sono se non degli oggetti che sottratti a un certo spazio o venendo meno in un certo spazio, sono anche venuti meno in un certo tempo. E quindi, visto così, il problema del tempo diventa anche un problema tra virgolette politico, perché prima si parlava anche di questa inversione di marcia, di quelli che si sono compromessi, di quelli che non hanno tenuto rispetto alle verità di certi eventi e secondo me ha a che fare col fatto che si tende alla fine a ricadere sempre in un tempo unico, che è il tempo verticale, il tempo dei mass media. Questo è lo stesso problema della politica, quando parlavamo del compromesso… il compromesso significa capire che c’è una dimensione rappresentativa, che noi ci dobbiamo fermare, ma non fermare all’infinito; fermare per creare un certo tipo di mediazioni necessarie in quel tempo. Il che va bene, io non mi sentirei di obiettare su una possibilità del genere, però bisogna nello stesso tempo riconoscere o fare un’operazione di allargamento della coscienza o di movimento della coscienza tale per cui anche queste altre cose siano compresenti. Quando Chakrabarty teorizza un esserci di un indiano povero ma sempre gioioso, sempre noncurante della guerra che avviene nella centralità del potere, sta congetturando un soggetto politico che non riconosce il tempo, non riconosce la storia dei padroni o la storia dei conflitti di un certo tipo, e quindi anche in questo suo apparente “non fare” sta, in effetti, facendo molto: sta incidendo nella realtà… e mi sembra questo il senso della singolarità, delle singolarità che si inscrivono nella moltitudine, perché non sono più concepibili, tantomeno avvistabili, se si segue la logica di un certo tipo di sviluppo storico.

E dell’utopia? Anche? Questa era l’altra forma di “proiezione” del Novecento…

La rivoluzione è finita.

E abbiamo davvero vinto?

Alcuni hanno vinto… l’utopia va bene, soprattutto quando tu la rintracci nel tempo. Per esempio a me è capitato di studiare la storia del modello di ‘vita e opera’ dell’artista nella storiografia artistica e di riconoscere come quel modello fosse portatore di un progetto e di un’utopia. Ho riflettuto prima di introdurre questo aggettivo, la parola utopia è un po’ ambivalente, anche ambigua, però utopia ha proprio il senso di un differimento, di una fiducia piena proprio nell’immaginazione. Quando qualcuno per intimorirti ti provoca chiedendoti: e allora qual è l’alternativa? Non c’è problema a rispondere: non so, ma ho fede che comunque debba esserci. La fede, ecco forse un altro terreno di lotta, cioè non demordere mai sulla capacità di immaginare un altro presente. Bisognerebbe evitare di operare e fare rientrare tutto verticalmente… sarebbe come se il subalterno, riconosciuta la propria subalternità, cominciasse una lotta, una scalata verticale emule del potere, per ritrovarsi…

Il classico schema marxista…

Per ritrovarsi dove? Tra gli egemoni, e quindi creare un altro scarto.

E poi? La famosa domanda…

Ma sai, questo avviene nella vita di tutti noi. Il massimo delle scelte che noi facciamo, anche a livello operativo nelle vite individuali. Tutti noi ci ritroviamo davanti un certo tipo di biforcazioni, un certo tipo di seduzioni e di repulsioni. La cosa interessante dell’idea di rifiuto è che non è necessariamente un rifiuto nichilistico, anzi è un rifiuto operativo se non addirittura profondamente etico… ecco; probabilmente bisognerà cominciare a pensare ad un tipo di storiografia non più legata (ma questa già esiste, è già praticata) a quelle che sono le affermazioni in un certo dominio simbolico, in un certo dominio spazio temporale. Quindi esistono probabilmente nel tempo dell’umanità anche tutta una serie di rifiuti, di “no”, che non sono delle sconfitte, ma anzi delle inversioni, dei dirottamenti. E qui un artista che ci ha insegnato tutto è Duchamp, è stato il grande invertitore, nel senso più complesso del termine.

Cosa pensi della diagnosi molto cruda e fine-di-mondo che attribuisce all’arte un ruolo ormai ancillare nell’immaginario mediatico, non più capace di penetrare, come voleva il progetto della (neo)avanguardia, il “reale”, di bucare lo schermo, in qualche modo.

Secondo me è abbastanza convincente anche se non nuova, perché a partire appunto dagli anni settanta diventa chiaro che l’arte o la convenzione-arte è un sistema con tutta una serie di regole che permette a una classe di individui di esercitare facoltà altrimenti difficilmente esercitabili, vuoi l’immaginazione, vuoi la creatività, anche di sviluppare dei modelli di vita che diventerebbero difficilmente accettabili fuori da quel sistema, e che però ha tutta una serie di regolamentazioni interne abbastanza precise. Perché un’altra cosa che diviene lampante a partire dagli anni settanta è il fatto che non solo l’arte equivale al denaro---tale equivalenza, a ben vedere, già attraversava la storia dell’arte--- ma che ormai i capitali che entrano nell’arte sono capitali impersonali. Mentre fino alla fine degli anni settanta le persone si incontravano ancora, decidevano in base a dei progetti più o meno giusti che fossero di associare, accettare e promuovere l’arte anche in termini di denaro, dopo gli anni settanta il denaro che è circolato nel sistema dell’arte è un denaro che viene da soggetti anonimi, le corporazioni, denaro della finanza insomma; per cui, a quel punto, non è più rilevante la presenza umana e anche queste opere che acquistano meriti più o meno maggiori sono a loro volta completamente astratte, non bucano. È chiaro che gli individui, gli artisti hanno continuato il gioco perché ritorniamo sempre al problema del “che fare?”, del sottrarsi. A un certo punto ci si è posto il problema del riconoscimento, del come portare avanti un certo tipo di ricerca, e questo è quello che passava il governo. Però è anche vero e sai bene che i veri giocatori cambiano le regole del gioco, e forse alcuni artisti le hanno pure cambiate, però…

Sto pensando alla figura di Beuys, un artista che ha sistematicamente criticato ed “espanso” il concetto di arte ma che è un po’ il grande assente del dibattito artistico contemporaneo. Si recuperano gli anni settanta, assistiamo a un grande fenomeno di rimessa in circolazione delle idee, degli artisti, delle pratiche, delle opere stesse attraverso l’appropriazione, ma non di Beuys. Mi sembra sintomatico della sua “inadattabilità” anche in chiave, come si dice, di re-enactment: lo strato politico, ossia ciò che veramente determinava la condizione originaria di “differenza” di quelle opere, viene completamente rimosso.

Il problema nella ricezione di Beuys è simile a quello di un suo quasi coetaneo Allan Kaprow: entrambi hanno creato un corto circuito nei critici e negli storici dell’arte di professione, anche nei casi migliori. Benjamin Buchloh attaccò ferocemente Beuys per una mostra al Guggenheim, attribuendogli tutti i caratteri deteriori dell’eroe germanico, dello sciamano e quindi dell’irrazionalità, dell’impostura. E anni dopo, nel contesto di un convegno dedicato a Beuys, a un certo punto fa quasi una sorta di lapsus indicativo, e dice, se ricordo bene, Beuys è scomodo perché in effetti non permette il disciplinamento dei fenomeni artistici. È come se Buchloh si sentisse minacciato a livello più profondo nel suo status di storico dell’arte da figure come quella di Beuys. Perché, in effetti, come vai a leggere Beuys? Se lo rileggi, come fanno tra l’altro molti critici, anche sofisticati, in termini di tradizione e di forme, sì, ti può funzionare, ma rimani sempre con la situazione che hai perso un quid, verso il quale invece Beuys spinge. E quindi dal punto di vista dell’intellighenzia che si applica dall’esterno all’opera degli artisti, Beuys rimane scomodo, come Kaprow, perché in effetti su di lui chi è che ha scritto? Pochi, e quelli che lo hanno fatto ne hanno scritto in termini di cronistoria. Eppure sarebbe bene approfondire il gesto di Kaprow, che pure esercita una forma di rifiuto parlando dell’antiartista, cioè della diseducazione dell’artista, e questo lo fa proprio negli anni settanta.

Stai dicendo insomma che entrambi lavorano per colpire dall’interno la mitologia dell’arte moderna ma per espandere e approfondire il suo campo d’azione...

Era il problema di Beuys, di Kaprow, del dada, ancora una volta, e già presente in maniera più latente nell’Ottocento. C’è un’affermazione di Courbet che a un certo punto dice di lavorare non seguendo il classicismo o il romanticismo, non per essere un pittore, ma per essere un uomo. Courbet sente in maniera quasi profetica che a un certo punto il problema si sposta: disciplinarsi, lavorare non per essere un pittore, significa che la disciplina parziale non è più sufficiente e quello che deve venire fuori è la condizione umana in generale. La cosa interessante è che lo dice in riferimento a una pratica specialistica, l’arte. Ciò diventerà poi centrale nelle avanguardie e in parte anche nelle neoavanguardie. Foster dice che le domande e le risposte si rimescolano e che probabilmente la stessa neoavanguardia getta nuova luce, reinterpreta… e ritornando alla tua domanda iniziale, Beuys è una di quelle figure che mette in moto un’altra consapevolezza dicendo: noi stiamo agendo in un certo tipo di territorio, questo certo tipo di territorio ha delle potenzialità, ci dice delle cose, perché effettivamente non ce ne facciamo carico fino in fondo? Ecco, mi sembra che attraverso un lungo secolo questi eventi ci riportano a questa possibilità, a questo “taglio”, ci immettono in una condizione spaziotemporale che non è più cronologica, unificante e che quindi prevede un altro assetto, un altro tipo di coesistenza tra gli esseri umani; soprattutto partendo dal riconoscere che sì, la lotta è proprio sul fronte delle energie psicofisiche. Se è così, ben venga.

Gabriele Guercio è storico dell’arte. Ha scritto Art as Existence. The Artist's Monograph and its Project, MIT Press, 2006. Il suo libro più recente è The Great Subtraction, ASA Publishers 2011. Questa intervista sin qui inedita è stata realizzata nel giugno 2007.