Benedetti Michelangeli: pianoforte e misteri

Arturo Benedetti Michelangeli aveva una grande passione per le auto sportive, e fu a lungo un affezionato ferrarista. Non è certo però che le sue caratteristiche come guidatore fossero adeguate ai bolidi sui quali amava viaggiare. Le testimonianze al proposito divergono. Qualcuno – come il violinista Salvatore Accardo o il produttore discografico Cord Garben – ha avuto occasione di raccontare che trovarsi a fianco del pianista quando si metteva al volante scatenava sensazioni niente affatto riassicuranti. Ma c’è anche chi – come il suo allievo degli Anni Sessanta Carlo Maria Dominici – conserva un piacevole ricordo di una corsa notturna in auto lungo strette e tortuose strade di montagna: «Il maestro guidava benissimo la sua Ferrari e affrontava ogni curva con grande padronanza del mezzo». Dove stia la realtà, oltre le impressioni soggettive, è probabilmente impossibile dire. Ma è sintomatico che anche in una questione tutto sommato secondaria, se pure significativa per l’immagine divistica di uno dei maggiori pianisti del secondo Novecento, manchi l’evidenza del dato di fatto condiviso da tutti.

A trent’anni dalla morte, la considerazione di Michelangeli continua a essere influenzata dalla complessità della sua personalità. È stato un artista per vari aspetti inarrivabile, ma indifferente rispetto al pubblico e spesso problematico per gli organizzatori di concerti, a causa del perfezionismo che guidava ogni sua scelta in campo artistico e che poteva mettere a rischio quasi ogni sua performance. Perché se qualcosa non era come voleva – dall’accordatura del pianoforte alla temperatura e a mille altri particolari – girava i tacchi e se ne andava. Il suo carattere era molto chiuso e i suoi comportamenti non di rado inspiegabili se non misteriosi e per molti aspetti contradditori, oltre che sorprendenti. Aveva il gusto di inventare storie, talvolta plausibili ma non per questo meno inattendibili, spesso semplicemente improbabili. Non ha mai vissuto la sua popolarità come condivisione, partecipazione, concessione di sé, sia pure controllata, agli appassionati. Visto dall’epoca dei social, Michelangeli molto più di altri suoi contemporanei protagonisti della grande musica, che hanno saputo costruire la loro fama anche su un rapporto molto concreto con il loro pubblico, davvero appartiene a un mondo “a parte”, lontano e ormai definitivamente tramontato. E per chiudere il discorso automobilistico, basterà dire che il pianista bresciano amava lasciar intendere di avere partecipato con le sue Ferrari a più di qualche edizione della Mille Miglia. Il particolare figura anche nell’articolo pubblicato dal New York Times dopo la sua morte, avvenuta il 12 giugno 1995, ma non sembra che abbia alcun supporto documentale.

Il trentennale della scomparsa di Michelangeli non è stato l’occasione di particolari celebrazioni, oltre una corposa edizione del festival pianistico organizzato in Trentino fra luglio e agosto, nei luoghi che amava, dal Centro di Documentazione a lui intitolato a Brescia. In realtà, come è accaduto per Maria Callas, la memoria della sua arte interpretativa è da tempo assicurata da una notevole quantità di registrazioni, in parte minoritaria realizzate in studio e molto più spesso effettuate dal vivo, raramente con l’autorizzazione dell’interprete, senza contare i non pochi e affascinanti documenti video, spesso prodotti dalla Rai. Realtà paradossale per un artista che lungo tutta la sua carriera, durata oltre mezzo secolo (dalla vittoria al Concorso di Ginevra nel 1939 al recital tenuto ad Amburgo il 7 maggio 1993), non mancò mai di esprimere sfiducia e sospetto nei mezzi tecnologici di registrazione del suono. Il che lo portò, fra l’altro, a rendere le sale di registrazione il luogo di alcuni dei suoi più clamorosi forfait.

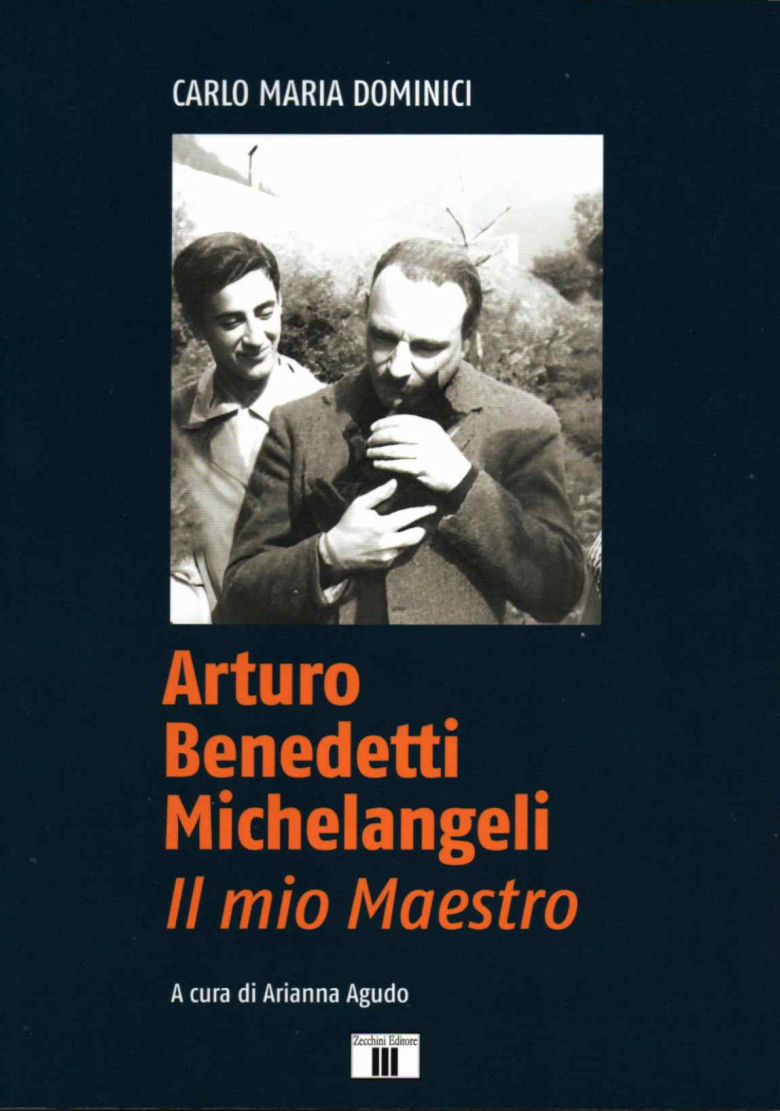

Per quanto riguarda poi la messa a punto biografica, gli ultimi decenni non hanno in pratica cambiato la situazione che già nel 2006 era stata lucidamente indicata da uno specialista nella storia dell’interpretazione pianistica come Piero Rattalino. Nel Postludio del volume dedicato a Michelangeli, quarto della collana “Grandi Pianisti” pubblicata da Zecchini Editore (Arturo Benedetti Michelangeli – L’asceta), considerando l’incompletezza del materiale documentario al di là dei racconti resi noti da chi a vario titolo aveva avuto modo di incontrarlo o di stargli vicino, lo studioso concludeva che «a tutt’oggi non è possibile scrivere una vera e propria biografia di Benedetti Michelangeli, che serva ad illuminare la sua figura di artista e di uomo». Vent’anni dopo, a considerare la bibliografia più recente, la situazione non è cambiata, tanto da far pensare che il pianista bresciano sia davvero riuscito nell’impresa di rendere quasi impossibile, dopo la sua morte, illustrare compiutamente la sua vita, nonostante la sua fama planetaria. Anche i due libri più recenti sul pianista bresciano, usciti negli ultimi mesi, non entrano nel contesto biografico-documentario e sono l’uno una testimonianza privata e l’altro una brillante esegesi interpretativa.

Voce nuova, finora mai uscita allo scoperto, è quella di Carlo Maria Dominici, “titolare” di una esperienza di vita con Michelangeli decisamente singolare, per quanto della durata di un paio d’anni o poco più. Oggi pianista e didatta di vaglia, in Arturo Benedetti Michelangeli – Il mio Maestro (a cura di Arianna Agudo, Zecchini Editore, 2025, pagg. 152, € 27,00) Dominici propone un “memoir” del periodo che va dall’estate del 1966 alla fine del 1968, quando fu molto vicino a Michelangeli, in particolare per circa otto mesi abitando insieme a lui nella baita che il concertista possedeva in Val di Rabbi, nel Trentino. Di origine calabrese, emigrato con la famiglia a New York durante la prima infanzia, perfettamente integrato nella vita americana e accompagnato a sviluppare il suo talento in una istituzione musicale importante come la Juilliard School, Dominici era tornato in Italia quando aveva 16 anni per partecipare come uditore al corso estivo di perfezionamento tenuto da Michelangeli alla Chigiana di Siena nel mese di agosto del 1966. L’esperienza lo accomunava a decine di altri studenti di pianoforte di quell’epoca, visto che il pianista bresciano per quasi tutta la vita ha considerato l’insegnamento un elemento fondamentale della sua attività, esercitandolo specialmente quello al di fuori della mal sopportata burocrazia dei Conservatori. L’elenco degli allievi comprende nomi come Maurizio Pollini, Martha Argerich, Ludovico Lessona, Walter Klien, Vincenzo Pertile.

Evidentemente il ragazzo calabrese-americano doveva aver colpito il grande concertista internazionale, se è vero che pochi mesi dopo, alla fine di una tournée negli Stati Uniti, Michelangeli riportò con sé in Italia lo studente di pianoforte nel frattempo rientrato nel suo Paese di adozione, ospitandolo nei primi mesi a casa sua. I ricordi di Dominici non si liberano in vari casi da un certo tono devozionale, ma sono lucidi e precisi, disegnando del pianista bresciano un’immagine che non sempre coincide con quella di maniera, sedimentata attraverso le testimonianze di amici e parenti, colleghi e fans. Colpiscono le bizzarrie del carattere, le scelte abitudinarie inviolabili nel ménage domestico, l’autoritarismo familiare peraltro all’epoca sicuramente diffuso, il gusto del quasi cinquantenne nello stupire il suo allievo sedicenne, il suo umorismo obliquo e ironicamente mascherato. Fa pensare – per le implicazioni psicologiche – la sua pretesa di essere chiamato papà dal ragazzo, quando si trovavano in pubblico.

Completato da una seconda parte di carattere tecnico-musicale, nella quale il valore dell’insegnamento di Michelangeli emerge nell’interessante e dettagliato discorso sul tocco, il “memoir” di Dominici diventa quasi cronaca quando racconta due episodi accaduti fra il giugno del 1967 a Brescia e lo stesso mese del 1968 a Rimini, quando scoppiò la crisi che portò Michelangeli ad abbandonare per sempre l’Italia. A Brescia, l’allievo fu mandato a cercare il suo maestro, scomparso mentre si avvicinava l’ora del suo recital nell’ambito del festival pianistico che portava il suo nome, e un teatro gremito lo attendeva con crescente impazienza. Dominici decise di fare il giro delle osterie e la strategia si rivelò vincente: in due locali del centro gli raccontarono di averlo visto, al terzo lo trovò vestito di tutto punto per il recital, seduto con altri avventori a giocare a carte tracannando vino bianco. In qualche modo lo convinse a presentarsi in teatro e l’artista accettò a condizione che nessuno dietro le quinte lo potesse vedere. Entrò in scena con 45 minuti di ritardo, secondo il suo allievo dissimulando egregiamente la sua ubriachezza. Il successo fu clamoroso. Quanto ai motivi di un simile comportamento, rispettosamente nessuna ipotesi viene avanzata.

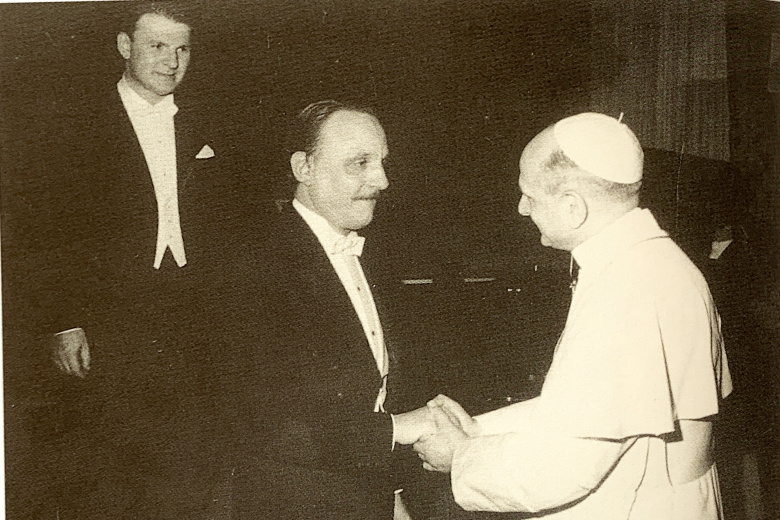

Un anno più tardi, l’autore del “memoir” si trovava al teatro Novelli di Rimini, dove Michelangeli doveva suonare e dove la Guardia di Finanza si recò a sorpresa per notificargli il sequestro cautelativo dei beni, per un valore complessivo di 89 milioni di lire. La motivazione del procedimento era legata alla procedura fallimentare di una casa discografica di cui il pianista era socio da alcuni anni e provocò la rottura insanabile e definitiva del celebre concertista con il suo Paese. Non suonerà più in Italia (con una sola parziale eccezione nella sua città natale in memoria di papa Montini, nel 1980, fra le polemiche) e si sarebbe stabilito in Svizzera, andando infine ad abitare nel Canton Ticino. In questo caso, il resoconto è più generico, né l’allievo di allora – che pure in qualche momento racconta di avere fatto da collegamento fra esponenti del Governo italiano e Michelangeli, nella ricerca di una soluzione – entra in dettagli documentari dei quali pure lascia intendere di essere stato a conoscenza. Restano i dati noti: la causa si concluse 12 anni più tardi con un concordato fallimentare che non comportò oneri finanziari per Michelangeli; i rapporti con la madrepatria non furono più ricuciti. Per anni inseguito dagli appassionati di casa nostra un po’ in tutta Europa, Michelangeli sarebbe stato capace di annullare all’ultimo momento, “a gran dispitto”, concerti ai quali era annunciata una presenza particolarmente folta di pubblico italiano. Scatenando ulteriori, feroci polemiche.

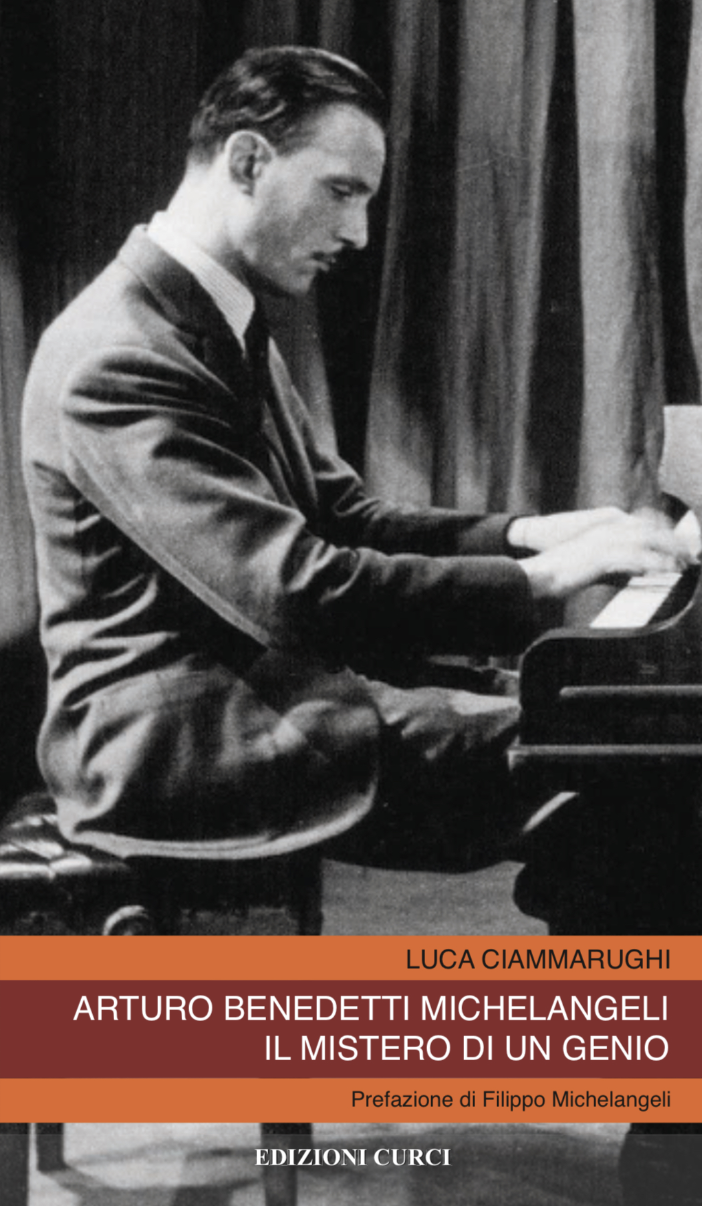

Quegli appassionati cercavano di ascoltare dal vivo il miracolo delle interpretazioni di uno dei maggiori protagonisti del pianoforte nel Novecento, argomento di cui si parla diffusamente, con nitido rigore mai disgiunto da una felice vena comunicativa, nel secondo volume sul grande concertista uscito nei mesi scorsi. Si tratta di Arturo Benedetti Michelangeli – Il mistero di un genio, lo ha scritto Luca Ciammarughi ed è stato proposto come supplemento del numero di giugno della rivista specializzata Amadeus, insieme a un Cd esemplare dell’arte di Michelangeli. Il denso studio, esaurito in questa veste, approderà anche in libreria dal 15 ottobre, pubblicato da Curci Editore (112 pagine, € 12,00). Le musiche scelte per accompagnarlo (fra le quali la Ciaccona di Bach nella trascrizione di Ferruccio Busoni – Varsavia, live, 1955; la Sonata op. 35 di Chopin, “Marcia Funebre” – Torino, studio, 1962; il Concerto in Sol con la Philharmonia Orchestra diretta da Ettore Gracis – Londra, studio, 1957) sono facilmente reperibili su qualsiasi piattaforma streaming.

Risolta in una decina di pagine – con i dati certi – la questione biografica, Ciammarughi, a sua volta pianista, propone una sorta di “geografia” dell’arte di Michelangeli che illumina di una luce diversa anche l’evoluzione in base alla quale il già non ampio repertorio del pianista bresciano agli esordi si è progressivamente “asciugato” fino a delineare un paesaggio musicale interiore di sbalorditiva essenzialità. In esso trovavano cittadinanza privilegiata Bach e Beethoven, Chopin e Schumann, Ravel e Debussy. Nessuno proposto in maniera esaustiva, ma con scelte misteriosamente (appunto) aristocratiche e allo stesso tempo non facili da decifrare, quanto alle esclusioni. E basti dire che del corpus delle 32 Sonate beethoveniane, Michelangeli è venuto proponendo durante la sua carriera una sua scelta così anomala da risultare perfino provocatoria, per la quasi totale assenza dei pezzi più noti e più importanti. Di essi fanno parte solo l’op.111 e forse in parte l’op. 26 (che presenta una “Marcia funebre sulla morte di un eroe” al terzo movimento), ma l’insistenza sull’op. 2 n. 3 e soprattutto sull’opera 7 la dice lunga sulla singolarità dei suoi percorsi esecutivi. Quanto ai Concerti, la progettata integrale discografica con Carlo Maria Giulini non si compì mai: restano il Primo, il Terzo e il Quinto. Intrigante nel lavoro di Ciammarughi è anche l’analisi dei percorsi interpretativi di un pianista che non fu mai un “intellettuale” nel senso comune del termine, anche se non fu certo culturalmente uno sprovveduto. Al centro di questo pianismo c’è la tecnica, il cui splendore – con il clou nei trilli di perfezione sovrumana e in generale nel tocco – ha sempre mandato in estasi le platee. Essa però è funzionale al perseguimento di una dimensione sideralmente complessa e comunicativa del suono, secondo linee espressive straordinariamente profonde, affascinanti anche perché delineate con una rarefazione che lo pone agli antipodi di tanto pianismo “atletico” del Novecento, e lo rende protagonista di una visione quasi ascetica dell’interpretazione, come da intuizione rivelatoria di Rattalino. Non stupisce, in questo senso, che la vera “trimurti” nell’arte di Benedetti Michelangeli sia costituita da Chopin, Debussy e Ravel. Il primo, indagato in apparenza con scelte frammentarie, sempre spacchettando le “raccolte” (mai Scherzi, Studi, Ballate, Preludi nella loro integralità), trova il suo apice nella Sonata op. 35, con una sconvolgente Marcia funebre. Il secondo viene definito con l’esoterica, quasi misteriosofica dimensione di un tocco capace di illuminare tutto ciò che sta dentro e oltre il simbolismo poetico, specialmente nei Préludes. Il terzo è forse il vertice del suo mondo interpretativo: Gaspard de la nuit e il Concerto in Sol (poche altre pagine del francese egli frequentava) portano nell’empireo di Arturo Benedetti Michelangeli, laddove il mito del suono novecentesco diventa una sorta di classicismo trascendentale e s’incarna nella “fedele libertà” di questo interprete unico.

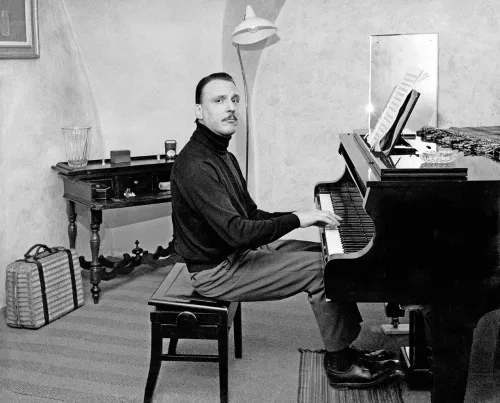

In copertina, Arturo Benedetti Michelangeli al pianoforte di casa nei primi anni 60.