Freddie Mercury e l'epica da stadio

Fine agosto 1975. Nei Rockfield Studios di Monmouth, in Galles, i Queen si apprestano a registrare Bohemian Rhapsody, la canzone che di lì a poco li avrebbe proiettati nell’olimpo del rock. Nel breve saggio Little High, Little Low: Hidden Repetition, Long-Range Contour and Classical Form in Queen’s Bohemian Rhapsody, Jack Boss, professore di teoria musicale e composizione all’Università dell’Oregon, fa notare come i motivi che compongono quel brano si succedano in modo fin troppo organizzato per essere considerati, a dispetto del titolo, rapsodici, e riassume così la struttura della canzone: 1. Introduzione; 2. Esposizione del tema, ripetuto due volte; 3. Transizione (assolo di chitarra); 4. Primo sviluppo (parte operistica); 5. Secondo sviluppo (parte hard-rock); 6. Conclusione (ballad). Senza seguire il professore fin nei meandri dell’analisi musicologica, balza subito all’occhio come il brano non rispetti alcuna forma di canzone conosciuta. Misurato a distanza di cinquant’anni, prima ancora che un azzardo in chiave prog (siamo, non dimentichiamo, a metà degli anni ’70, ancora nel vivo della cosiddetta stagione sinfonica e progressive del rock, dove la forma canzone saltò letteralmente per aria), quel brano dei Queen pare configurarsi come una raccolta di motivi o di vignette pop che ambivano a delineare uno spettro stilistico vasto tanto quanto il bisogno del gruppo di esprimere il proprio estro ma anche, nel caso dell’autore, Freddie Mercury, la sua eclettica personalità.

Nel 1975 i Queen avevano alle spalle tre dischi, godevano di buona reputazione fra gli addetti ai lavori e un crescente seguito di pubblico. Il brano Killer Queen dal disco precedente, Sheer Heart Attack, aveva raggiunto il secondo posto nelle classifiche di vendita inglesi, e presentava una melodia che poteva richiamare una penna illustre come quella di Paul McCartney, ma anche un arrangiamento vocale e delle scelte di modulazione di chiara ascendenza beatlesiana, sorta di residui psichedelici innestati su un impianto rock tipico dei primi anni ‘70. Quella canzone lascia chiaramente intendere come Bohemian Rhapsody non fosse un episodio isolato o fortuito, ma la naturale prosecuzione di un percorso di individuazione artistica iniziato anni prima, un percorso fatto di un amalgama di stili dove all’amato hard rock s’accostavano richiami alla vocalità operistica (una fissa di Freddie Mercury, il quale più avanti duetterà anche con il soprano Monserrat Caballé), un indubbio talento per la melodia pop e per gli impasti vocali, l’originale lirismo metal di Brian May, il gusto e il taglio di certo teatro musicale leggero che da Gilbert e Sullivan porta dritti a Beyond the Fringe e ai Monty Phyton, o ancora le pantomime musicali di Noel Coward (i Queen come improbabile punto d’incontro fra il burlesque, il vaudeville e i Led Zeppelin), la messa in scena di una pomposità – maestosità regale, avrebbero poi specificato i diretti interessati – che culminerà a fine decennio negli inni da stadio che contribuiranno, e non poco, a trasformare l’esperienza del concerto rock avvicinandolo sempre più alla dimensione da curva ultrà – We will rock you, We are the champions o Radio Gaga, più avanti – mista a una frivolezza al limite della parodia e del kitsch, di fronte alla quale l’appassionato di rock più intransigente ha sempre nutrito qualche perplessità (si pensi, su tutti, al videoclip di I want to break free, dove al travestitismo glam d’un tratto subentra la farsa in stile sitcom). Emblematico in questo senso era un brano come The march of the black queen (oltre sei minuti di durata), da Queen II, il secondo disco della band, dove la tentazione per il pastiche, il melodramma e la stratificazione vocale, così come l’enfasi pianistica e chitarristica di Bohemian Rhapsody, sono già tutte presenti.

Nell’omonimo Bohemian Rhapsody, biopic che racconta insieme la storia della band e quella di Freddie Mercury, la genesi del brano ci viene illustrata nel dettaglio (Rami Malek nei panni di Mercury, premio Oscar per quell’interpretazione, intento a comporre testo e musica del brano), seguendone poi l’accurato montaggio nei Rockfield Studios, per arrivare infine alla scena madre con l’arcigno discografico, incredulo di fronte alla pretesa della band di fare di quel brano da sei minuti il singolo con cui lanciare il nuovo disco, con l’aggravante che quel disco (un disco di rock nell’anno di grazia 1975), si vorrebbe intitolarlo A Night at the Opera, una notte all’opera. Di che togliere il sonno al più intrepido dei discografici. Eppure, come viene sottolineato nel film, quella di Bohemian Rhapsody fu una delle grandi scommesse vinte del rock. Il rischio preso con quella canzone, quando i Queen miravano a conquistarsi un posto fisso nelle classifiche di vendita, appare oggi persino più audace di quanto non potesse apparire allora. Il brano scalò le chart inglesi in un attimo, come se il pubblico non aspettasse altro, un’opera rock da sei minuti dove succedeva di tutto. Se la canzone appare complessa sul piano armonico e unica dal punto di vista formale (un azzardo in verità non raro per il rock del periodo; Shine on you crazy diamond dei Pink Floyd fu pubblicata quello stesso anno: ventisei minuti di musica suddivisi in nove movimenti), la sua vera sfida consiste nell’aver instillato uno sbuffo di melodramma se non proprio un alone di classicità nel pop, miscelando in modo fors’anche velleitario delle melodie che avrebbero potuto stare in una canzone degli ABBA all’enfasi e all’ampollosità che la band coltivava da sempre. Che poi del testo, all’epoca, si capisse poco o nulla (Galileo Figaro magnifico-ooo! e Bismillah!, fra le altre cose), poco importava. Soltanto in anni recenti il testo della canzone ha trovato delle analisi serie e circostanziate. Il chitarrista Brian May ha fatto notare come all’epoca Mercury stesse cercando sé stesso, e che il testo della canzone riflette questa sua ricerca di identità:

Goodbye everybody, I’ve got to go

Gotta leave you all behind and face the truth

(Addio a tutti, devo andare / Devo lasciarvi alle spalle e affrontare la verità)

Quella storica canzone dei Queen va proiettata nel quadro di una stagione di sperimentazione musicale ormai matura e per molti versi già codificata, ma anche dentro la pittoresca stagione del travestitismo e del glam rock di stampo britannico dei primi anni ’70, di cui i Queen, e in particolare proprio Freddie Mercury, furono degli assoluti protagonisti. Una canzone pop riuscita di solito ci consegna un’emozione precisa; Bohemian Rhapsody è una sinfonia nella quale l’organizzazione delle emozioni si fa fluida, in continua evoluzione, non costretta dentro il classico schema strofa/ritornello; racconta una storia di cui forse ignoriamo il senso ma di cui avvertiamo distintamente lo spettro e il peso nel suo sviluppo tematico. Il trasporto ultimo del rock, se vogliamo, dove il kick, l’innesco di un effetto suscettibile di traghettarti altrove, non è più affidato soltanto alle droghe, ai sintetizzatori o al volume saturato degli amplificatori, ma in modo sempre più sfacciato alla pura emozione, un’emozione caricata ad arte da una band che non avrebbe mai smesso di cercare un’adesione totalmente partecipe da parte del suo pubblico.

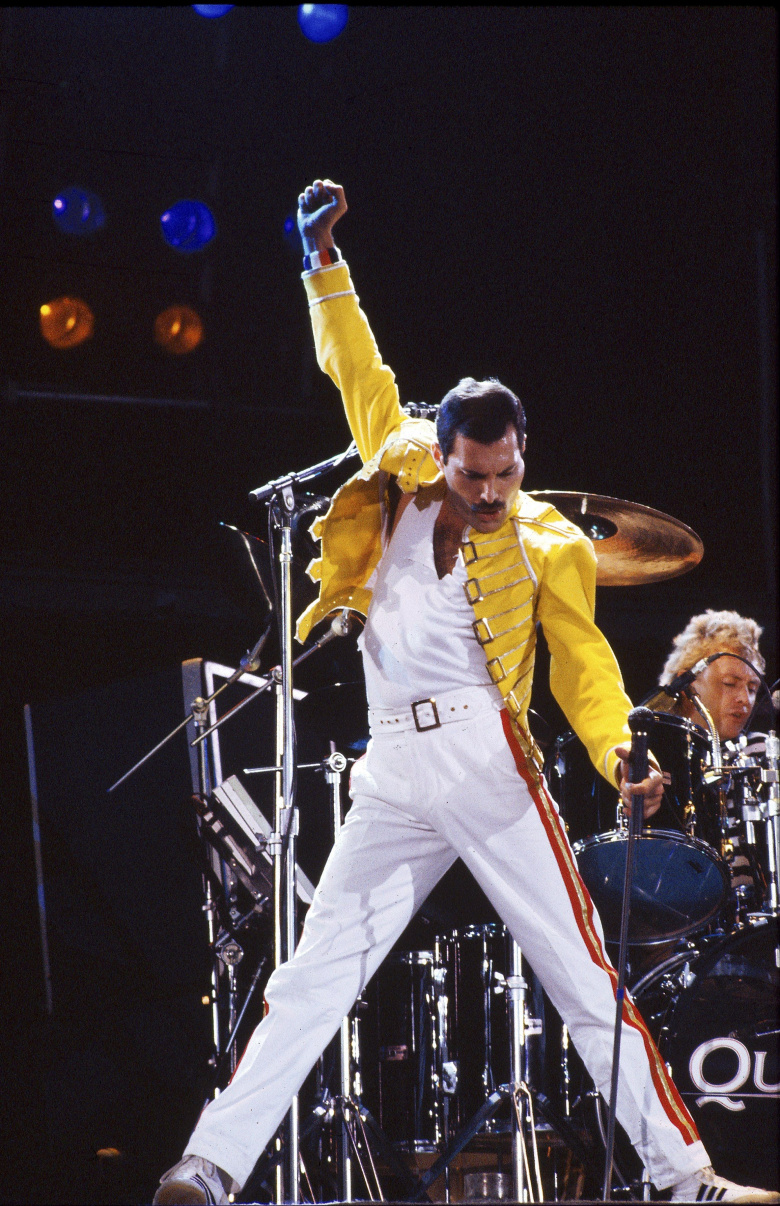

Il men che si possa dire è che Mercury era l’uomo giusto per questo. Freddie non è stato soltanto uno dei più grandi cantanti nella storia del rock, ma un vero e proprio magnete, un agente catalizzatore, un artista capace di catturare l’attenzione del pubblico come nessun altro. Il citato film Bohemian Rhapsody si chiude, nell’ultimo quarto d’ora di pellicola, con l’esatta ricostruzione, minuto per minuto, nota dopo nota e mossa dopo mossa, dell’esibizione dei Queen al Live Aid nel luglio del 1985. Un’esibizione, quella dei Queen nello stadio di Wembley un tardo pomeriggio di quarant’anni fa, fra una star e l’altra (la loro esibizione era stata preceduta da quella degli U2 e dei Dire Straits, seguita da quella di David Bowie, degli Who e di Elton John), che non è esagerato definire memorabile, a suo modo perfetta, una performance senza la minima sbavatura, dei tempi scenici e un controllo che lascia ammirati, a maggior ragione se si pensa alla concitazione e la pressione che doveva regnare nel backstage. Io non so che cosa si provi a stare su un palcoscenico del genere, di fronte a 72.000 persone che pendono dalle tue labbra, che faranno tutto ciò che tu dirai loro di fare, e con la consapevolezza di essere guardato, in diretta tv, da quasi due miliardi di spettatori. Potrebbe essere utile a questo proposito ripescare quella performance nella sua interezza e provare, non fosse che per un istante, a distogliere gli occhi da Freddie Mercury. Io, confesso, non ci riesco. La sua capacità di ipnotizzare il pubblico era stupefacente, così come straordinario nella sua determinazione e nella sua dismisura era il talento dell’intrattenitore che ha affinato per anni il proprio numero sui palchi di mezzo mondo, unito a un carisma che non ha avuto eguali: uno dei momenti più intensi e indimenticabili nella storia del rock. E questo, mi sento di aggiungere, che si amino o meno i Queen.

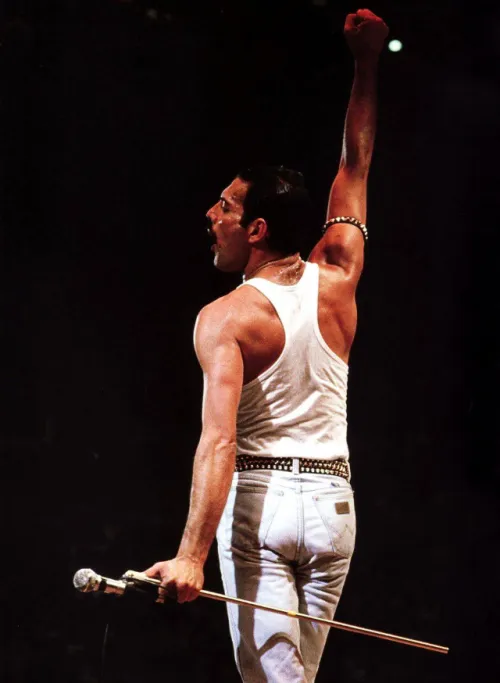

Ogni interprete ha, con il microfono, un rapporto tutto suo. Per alcuni può essere un cobra dalla lingua biforcuta che trasforma il cantante in un incantatore di serpenti e, nel contempo, la carogna che amplifica l’errore (penso al Vladimir Vysotskij di Il cantante al microfono; qui la versione italiana cantata da Eugenio Finardi), per altri, e penso a Roger Daltrey, il cantante degli Who, può diventare un lazo da mandriano da far volteggiare sopra le teste degli spettatori. Per Freddie Mercury il microfono era uno strumento cui affidare una precisa funzione coreografica. Meglio, prima ancora del microfono, l’asta che lo sostiene. Ve la ricordate l’asta del microfono di Freddie Mercury? L’asta che sostiene un microfono di solito è composta da due elementi: un’asta verticale fissata a una base, e poi un secondo elemento, identico all’asta fissata a terra, ma mobile, agganciato in modo da consentire la regolazione dell’altezza del microfono. Freddie Mercury era solito sganciare questo secondo elemento dalla base fissata a terra, così da portarsi in giro per il palco microfono e asta insieme. Ne nasceva un balletto che valeva, da solo, buona parte dello show. La funzione di quell’asta è paragonabile a quella di una pertica per la ballerina in un locale di lap dance. Mercury alzava l’asta al cielo, se la infilava fra le gambe, se la faceva sfilare dietro la schiena, la puntava come un fucile davanti a sé, la brandiva alla stregua di un manico di chitarra o, in modo più discreto ma pur sempre esplicito, di un fallo. L’asta del microfono era un’estensione del suo corpo e al tempo stesso un oggetto col quale mettere in scena un rituale dalla fortissima valenza erotica. Un arnese di lavoro trasformato in strumento di piacere. Impossibile togliergli gli occhi di dosso. Freddie Mercury e la sua asta sono la cosa più voyeuristica che ha prodotto il rock: giochi erotici da stadio.

A Montreux, di fronte al lago, a pochi passi dal Casinò che per anni ha ospitato il celebre festival del jazz (lo stesso Casinò e lo stesso lago protagonisti di Smoke on the water dei Deep Purple), oggi fa bella mostra di sé una statua in bronzo di Freddie Mercury. Fu inaugurata nel 1996, cinque anni dopo la morte del cantante, e da allora è presa quotidianamente d’assalto dai cacciatori di selfie. Coglie Freddie in una delle sue pose da concerto, una posa, come s’usa dire oggi, iconica: capo chino, sguardo basso, il braccio destro al cielo mentre la mano sinistra afferra saldamente il microfono e l’asta del microfono. L’equivalente di un calciatore mondiale nell’atto di esultare dopo un gol, o di un conquistador appena sbarcato su una spiaggia tropicale. Freddie Mercury, come prima di lui avevano fatto artisti di fama mondiale – Igor Stravinsky, Vladimir Nabokov, David Bowie e, un paio di chilometri più in là, nelle colline sopra Vevey, Charlie Chaplin – aveva deciso di stabilirsi nella cittadina. A Montreux, con i Queen, aveva anche registrato sei dischi, a cominciare da Jazz nel 1978 per arrivare al postumo Made in Heaven. La presenza di quella statua sul lungolago di Montreux quindi non stupisce, e pare consegnarci, grazie alla posa plastica, l’equivalente scultoreo di quell’epica del trionfo che è stata la cifra di tante canzoni dei Queen. We are the champions, per non citare che quella, è ormai il “tutti insieme” più intonato negli stadi e nei palazzetti dello sport del mondo intero (e fors’anche al torneo della bocciofila di paese, per non dire di certe feste d’addio al celibato ad alto tasso alcolico):

We are the champions, my friends

And we'll keep on fighting 'til the end

(Siamo i campioni, amici miei / E continueremo a lottare sino alla fine)

Nel film Bohemian Rhapsody ci sono, l’appassionato non può non ricordarlo, due brevi ma cruciali citazioni pucciniane: Un bel dì vedremo dalla Madama Butterfly e Signore ascolta dalla Turandot. Freddie Mercury amava Maria Callas e amava Puccini. E la cosa, bisogna dire, non sorprende. Da Bohemian Rhapsody fino agli ultimi inni da stadio fu tutta una rincorsa al fantasma dell’opera o soltanto a quel nonsoché suscettibile di trafiggere un cuore umano. Al punto che di fronte alla statua di Freddie sul lungolago di Montreux non sarebbe fuori luogo, per quanto immensamente fuori luogo, anziché canticchiare Galileo Figaro magnifico-ooo!, provarsi per una volta, meglio se sottovoce, al Nessun dorma, immaginandosi, e credo senza difficoltà, Freddie Mercury nell’atto di prendere fiato, mano levata al cielo, per affrontare il vincerò.