Luciano Berio, viaggio al centro del suono

Nell’autunno del 1969 la “Nuova Rivista Musicale Italiana” chiese ad alcuni compositori d’avanguardia di replicare a quanto Mario Bortolotto aveva scritto su di loro in Fase seconda, pubblicato da Einaudi pochi mesi prima e già diventato un punto di riferimento imprescindibile negli studi sulla Nuova Musica. Gli interpellati erano Luigi Nono, Sylvano Bussotti, Aldo Clementi, Franco Donatoni, Franco Evangelisti e Luciano Berio. Quest’ultimo era stato oggetto di un’analisi tipicamente in agrodolce – come nello stile del musicologo di Pordenone – ma sostanzialmente positiva, caratterizzata da una distaccata e ironica considerazione, evidente fin dal titolo del capitolo a lui dedicato: “Luciano Berio, o dei piaceri”. L’intervento del musicista ligure, che aveva allora 44 anni, ha momenti di straordinaria, anche sbalorditiva accensione polemica. Sotto al titolo “Grazie per la magnifica fase”, Bortolotto viene definito «un Adorno che si vendica dell’adornismo», tacciato di essere «dilettantesco e facilone», stigmatizzato come «un autodidatta presuntuoso». Berio si accanisce in particolare sul vasto saggio che apre il volume (ripubblicato da Adelphi nel 2008), intitolato “La nuova musica, il tempo e la maschera”. Si tratta di una inquadratura storico-critica generale, che precede le analisi sugli autori italiani, definita «uno smisurato elzeviro in cui galleggiano, tra i gatti morti del pregiudizio e della più sontuosa ignoranza, innumerevoli detriti e falsificazioni». Fulminante la conclusione: «Quanto a me e al capitolo “Luciano Berio, o dei piaceri”, posso solo aggiungere, con una citazione di Groucho Marx, che “rifiuto di appartenere a un club che accetta l’iscrizione di un tipo come me”». A quanto si sa, non seguirono le vie legali. Nel numero successivo della NRMI Bortolotto replicò di fioretto, non senza contestare l’iniziativa della rivista in base alla non peregrina considerazione che «non ha senso alcuno, fuori che il pettegolezzo giornalistico (quello delle interviste), chiedere a dei musicisti che cosa pensino di una critica di cui siano l’oggetto».

A distanza di quasi 60 anni, questa querelle è un reperto archeologico. Non tanto perché tutti i protagonisti di Fase seconda (autore e musicisti presi in esame) non ci sono più, ma perché le vicende della musica contemporanea hanno reso l’esperienza di quell’epoca un momento fervido (e anche turbolento) quanto si vuole, ma solo in rari casi destinato ad andare oltre le cronache di un fare musica inesorabilmente destinato a diventare memoria ben più che punto di partenza dell’arte dei suoni nel tempo presente. E d’altra parte, la vis polemica di Berio si era scatenata nei confronti di uno studioso che aveva proposto anche osservazioni non nuove sul suo mondo musicale, sottolineando ad esempio, la sua sostanziale “vicinanza” a Stravinskij. Altrettanto aveva fatto nel settembre del 1967 – e dunque prima di Bortolotto – anche Fedele d’Amico, recensendo su “La Fiera Letteraria” un concerto di Berio con la cantante Cathy Berberian alla Biennale di Venezia. «È forse prossimo il tempo – aveva scritto il critico romano – in cui ci si deciderà a scorgere in Berio un uomo assai meno legato alla matrice espressionista di quanto si sia creduto, e assai più sedotto dalla linea Stravinskij: compositore al quale sembrano apparentarlo, oltre tutto, la ripugnanza alla Tiefe (la profondità; n.d.r.), l’immunità biologica al cattivo gusto, l’istinto dell’eleganza. La Wiener Schule vantò – come dire? – virtù opposte». E così, in questo caso con il silenzio-assenso di Berio, finiva sistemata non solo la trimurti Schönberg-Berg-Webern, ma per estensione anche la generazione degli adepti di quest’ultimo, che dal sacrario dei corsi estivi di Darmstadt, iniziati poco dopo la fine della Seconda Guerra mondiale, diffondevano il verbo dello strutturalismo seriale non senza le seduzioni, provenienti da oltreoceano, dell’alea e della tecnologia elettronica generatrice di suoni artificiali. Cioè, la stragrande maggioranza degli autori esaminati in Fase seconda.

Un quarto di secolo più tardi, le sei lezioni tenute ad Harvard (ottobre 1993 – aprile 1994) avrebbero confermato con altro tono e altra sottigliezza le riserve di Luciano Berio nei confronti di Theodor W. Adorno e del suo dogmatismo, peraltro riconoscendo l’importanza del pensiero del filosofo, il massimo teorico della Nuova Musica. Da un lato additando la necessità di «neutralizzare gli effetti ottundenti di un pensiero dialettico che ha teorizzato una divisione sostanzialmente binaria e moralistica dell’esperienza musicale». Dall’altro ammettendo che questo pensiero «ha fornito gli strumenti concettuali forse più lungimiranti e più penetranti che la cultura musicale abbia mai avuto a disposizione nel XX secolo». Ma soprattutto, le lezioni avrebbero chiarito definitivamente la centralità dell’esperienza stravinskiana nel “fare musica” di Berio, individuando il capolavoro epocale di riferimento in Agon, balletto in dodici parti per dodici danzatori su coreografia di Balanchine, portato al debutto a Los Angeles nel 1957 (leggi qui l'articolo). «In Agon – aveva spiegato Berio agli studenti che seguivano le sue “lectures”, corredate dall’esecuzione di buona parte delle sue Sequenze per vari strumenti solisti – c’è di tutto: pezzi diatonici, cromatici, atonali, canonici, tonali, seriali, politonali, neobarocchi, riferimenti all’op. 24 di Webern (un movimento di Concerto non portato a termine; n.d.r.) e musica da camera distribuita in una grande orchestra che non suona mai assieme. Ma ci sono anche veri e propri sviluppi e proliferazioni del materiale che fuoriescono dai cortesi perimetri dei singoli pezzi, ponendo le simmetrie e le ripetizioni che si avvicendano in una luce sempre diversa e non sempre cortese».

Intitolate Un ricordo al futuro, citazione del libretto di Un re in ascolto e omaggio al suo co-autore, Italo Calvino, le “Lezioni americane” di Berio, sono state opportunamente ripubblicate quest’anno dal Saggiatore, nel centenario del compositore nato a Oneglia (Imperia) il 24 ottobre 1925 (pagg. 236, € 24,00). Rispetto alla prima edizione, risalente al 2006, la curatela di Talia Pecker Berio, vedova del musicista, e la consulenza della musicologa Angela Ida De Benedictis, che dirige il Centro Studi Luciano Berio, hanno permesso di riordinare e chiarire ove possibile le differenti versioni esistenti di queste conferenze – fra originali italiani e traduzioni in inglese – stabilendo la principale. In appendice si trova la versione “sintetica”, per così dire, delle stesse sei lezioni, così come vennero proposte nel 2000 dal musicista su invito di Umberto Eco, nell’ambito dell’attività della Scuola Superiore di Studi Umanistici dell’Università di Bologna. Anche in quell’occasione, gli incontri furono corredati dall’esecuzione di dodici delle tredici Sequenze.

L’invito alle Norton Lectures di Harvard, che compiranno l’anno prossimo il loro centenario, inserì Berio in una cerchia assai selezionata e prestigiosa, comprendente nell’ambito musicale nomi come quelli dello stesso Stravinskij, di John Cage, guru dell’avanguardia USA più radicale, del compositore e direttore d’orchestra Leonard Bernstein. Per molti aspetti fu quello il suo “ultimo atto” americano, visto che il musicista italiano aveva passato lunghi periodi negli Stati Uniti già nei primi Anni Cinquanta (aveva ottenuto una borsa di studio per seguire le lezioni a Tanglewood di Luigi Dallapiccola, il maggiore dodecafonista italiano) ma soprattutto nei Sessanta, quando fu impegnato nell’insegnamento in istituzioni prestigiose come la stessa Tanglewood, il Mills College a Oakland in California, infine la Juilliard School di New York. Non casualmente, meno partecipe fu la sua presenza ai corsi estivi di Darmstadt, che pure frequentò fra il 1956 e il 1959: aveva già imboccato la strada di un’indipendenza creativa e concettuale che lo avrebbe portato ad essere apprezzato da un pubblico più ampio di quello attento alle prove dell’avanguardia radicale. Indipendenza che avrebbe sempre difeso strenuamente, rifiutando formule ed etichette. Quelli erano anche gli anni in cui diede vita al Centro di Fonologia presso la Rai di Milano, il primo laboratorio dell’elettronica applicata alla musica realizzato in Italia, al quale poi associò l’amico e collega veneziano Bruno Maderna. Alla Rai conobbe Umberto Eco, insieme al quale produsse alcuni programmi radiofonici, diventando in certo modo il punto di riferimento musicale del semiologo nello sviluppo della sua teoria sulla cosiddetta “opera aperta”, messa a fuoco nel saggio omonimo pubblicato nel 1962.

Per tutta la sua carriera, il processo creativo di Berio si è caratterizzato per avere come punti di riferimento da un lato la complessità e la multiformità dell’orchestra e dei singoli colori strumentali nelle loro molteplici articolazioni, elemento seminale e sostanziale dell’invenzione. E dall’altro un sofisticato e stratificato pensiero sonoro, nel quale le forme della tradizione sono oggetto di complesse mutazioni ed elaborazioni, in una coinvolgente soggettività espressiva nella quale è decisivo il rapporto con le esperienze del passato, vicino e lontano.

La sua vena creativa è stata da subito multiforme, per certi aspetti ecletticamente rinascimentale, determinata da onnivore curiosità culturali sempre legate al concetto di modernità. Struttura formale e suono sono i due elementi generatori della sua musica cameristica e di quella orchestrale. Nella celebre serie delle Sequenze (iniziata nel 1958 con il brano per flauto dedicato a Severino Gazzelloni, e proseguita fino al 1995 per un totale di tredici pezzi per gli strumenti più vari, come violino, arpa, pianoforte, trombone, viola, oboe, clarinetto, voce femminile) il valore del timbro è un “assoluto naturale”, se così si può dire: esplorato in ogni sua dimensione, deformato e ricomposto, analizzato e drammatizzato diviene il mezzo di un pensiero musicale duttile e fecondo, innovativo e comunicativo.

Con Berio, in molti casi l’avanguardia ha cessato di essere un’ostica intercapedine fra ascoltatore e mondo musicale. E la sua concezione ha avuto nella voce un elemento decisivo, nodale. Voce come strumento, anche senza l’intonazione del canto; voce che nel rapporto con la parola esplora le infinite possibili suggestioni dell’invenzione letteraria (esemplari da questo punto di vista le elaborazioni elettroniche di Omaggio a Joyce, 1958), e in quello con gli strumenti trova un rapporto egualitario di non occulta potenza espressiva, di intima forza drammatica.

Singolarmente, questa drammaticità implicita nella scrittura vocale-strumentale di Berio ha percorso un itinerario di “semplificazione” nella sua produzione teatrale, coltivata con passione e impegno, sottolineata a partire dagli Anni Ottanta da una significativa presenza nei luoghi “sacri” della tradizione melodrammatica, dalla Scala di Milano al Festival di Salisburgo, e caratterizzata da collaborazioni letterarie di primissimo piano. Fra esse, quella con Edoardo Sanguineti, autore fra l’altro del testo dell’atto unico Passaggio, rappresentato per la prima volta alla Piccola Scala di Milano il 6 maggio 1963: un solo personaggio femminile, chiamato Lei, attraversa una cupa vicenda in cui viene arrestata, interrogata e torturata prima di essere liberata; un coro a otto voci in scena esprime solidarietà per le sue traversie, un coro che parla mescolato fra il pubblico esprime approvazione per l’orribile trattamento a cui la donna è sottoposta. Alla prima, i dissensi furono clamorosi. Paradossalmente, anche quelli potevano sembrare parte dell’opera.

Quanto a Calvino, fu al fianco di Berio all’inizio della sua vicenda artistica, con il bizzarro “racconto mimico” Allez hop!, in cui si parla delle avventure di una pulce sfuggita al suo domatore (1959) e poi in due momenti fondamentali del teatro per musica del secondo Novecento come La vera storia (Milano, Teatro alla Scala, 9 marzo 1982) e Un re in ascolto (Salisburgo, Kleines Festspielhaus, 7 agosto 1984). Le rappresentazioni di queste opere, forse inevitabilmente, si sono molto rarefatte dopo la morte del compositore, avvenuta il 27 maggio 2003 (più quelle del primo titolo che del secondo). Si tratta di lavori che sovrappongono e mescolano stili musicali e drammatici molto diversi fra loro, rinunciando almeno in parte ai personaggi in quanto tali per individuarli nelle loro tipologie vocali: “opere aperte” che nella problematicità di narrazioni sospese e indeterminate sono tuttavia fascinosamente ricche e mobili nella veste sonora e vocale. O che, nel secondo caso, riflettono sul senso stesso del teatro musicale, sovrapponendo la figura del re della Tempesta shakespeariana, Prospero, a quella di un impresario impegnato nelle ultime audizioni della sua vita.

Come suggerisce il titolo della seconda lezione americana, “Tradurre la musica”, gli spostamenti progressivi e l’evoluzione interna, costanti nella creazione musicale di Berio, si basano su un incessante confronto con le creazioni del passato. E basti pensare al ruolo che lo Scherzo della Seconda Sinfonia di Mahler assume nella terza parte di Sinfonia per otto voci amplificate e orchestra del compositore ligure (1968-69).

Ma il confronto fu per lui incessante un po’ in tutti i generi, e comprese l’annessione della musica etnica come di quella popolare, per arrivare fino ad alcune note canzoni dei Beatles e all’esperienza del jazz. E sul versante più modernista a quella sorta di auto-trascrizioni che sono gli Chemins, che rivisitano le Sequenze ponendone gli strumenti solisti variamente in dialogo con l’orchestra. Inevitabile in questa logica l’interesse di Berio per l’arrangiamento di pagine celebri da Monteverdi a Mahler, da Boccherini (la trascrizione per orchestra della Ritirata notturna di Madrid) a de Falla, e l’approccio costante alle grandi o piccole partiture incompiute nella storia della musica. A questo genere appartiene (insieme a Rendering, 1989, una pagina sinfonica basata su frammenti schubertiani) uno dei suoi ultimi lavori, il completamento della Turandot di Puccini, eseguito per la prima volta nel 2002 a Las Palmas: un lavoro per molti aspetti straordinario, cospicuo per sottigliezza e profondità. È un segno dei tempi il fatto che ben presto sia finito negli archivi, e si continui quasi sempre a preferire l’antico completamento “verista” che Franco Alfano realizzò su commissione di Arturo Toscanini.

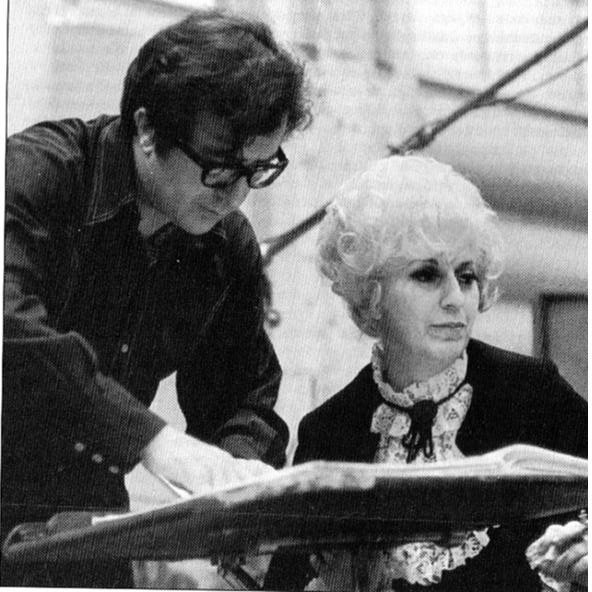

In copertina, Luciano Berio durante un concerto a Parigi nel 1977.