Biennale Architettura: crisi globale radicale

Una enorme campana suona a morto. Il suono è sordo, cupo e il ritmo del batacchio regolare, quasi ipnotico. Non si tratta di un oggetto reale ma di un enorme video che ti accoglie all’ingresso del padiglione tedesco nei Giardini della Biennale di Venezia.

Che l’ironia sottile non sia una delle doti principali del popolo tedesco è cosa nota, perché tutto viene percepito con un tono grave, serio che, al massimo, può essere bilanciato con un sorriso amaro o carico di furore espressionista, ma questo richiamo evidente alla fine del mondo è sicuramente una delle immagini più potenti di una Mostra Internazionale di Architettura che è costretta ad affrontare lo sguardo sul baratro che sembra avvicinarsi sempre di più e di una crisi diffusa, ambientale, sociale ed economica con cui la cultura architettonica internazionale deve fare i conti.

All’architettura è sempre stato chiesto di provvedere al riparo delle nostre vite, alla costruzione di case, private e collettive, e di ambienti urbani e territoriali capaci di accogliere e fare progredire la nostra civiltà, quella degli umani colonizzatori del pianeta Terra.

Questa percezione, che già aleggiava in maniera più impalpabile, nelle precedenti due edizioni curate da Hashim Sarkis e Lesley Lokko, ormai si è materializzata in tutta la sua evidente urgenza nella 19 Mostra Internazionale di Architettura curata dall’italo-globalizzato Carlo Ratti, architetto e ingegnere di origine torinese, titolare di un laboratorio di ricerca e sperimentazione al Mit di Boston e di uno studio di progettazione che opera a livello internazionale su scale e temi differenti.

Il titolo di questa edizione è significativo: “Intelligens. Natural, Artificial, Collective”, ovvero una chiamata a tutte le intelligenze, umane, animali, vegetali e artificiali per affrontare una crisi globale radicale che chiama il progetto e la sperimentazione come unica, possibile, forma di reazione e individuazione di possibili soluzioni che allontanino il più possibile lo spettro dell’apocalisse dalle nostre esistenze.

La mostra è, quest’anno, concentrata solamente nelle Corderie dell’Arsenale e in una serie di luoghi diffusi a Venezia e in laguna a causa del restauro del Padiglione Centrale ai Giardini della Biennale, vera punta dell’iceberg di una serie di lavori di ristrutturazione e recupero che stanno accompagnando la metamorfosi dell’Istituzione per le Arti e l’Architettura in Italia più prestigiosa nel mondo.

Questa condizione temporanea non ha certo aiutato il lavoro di Ratti che si è trovato costretto a concentrare tutte le opere selezionate all’interno di un unico spazio espositivo, ma sappiamo bene che ogni problema può diventare un’occasione per chi la sappia cogliere.

In questa particolare situazione sembra invece che il curatore non si sia curato di questa condizione così particolare ma, anzi, abbia volutamente caricato la mostra centrale di una densità di progetti e installazioni eccessiva, capace di costruire un effetto di giungla tropicale in cui il visitatore si deve muovere tra oltre trecento progetti elaborati da quasi ottocento tra autrici e autori invitati a esporre il loro lavoro.

La mostra delle Corderie ha un inizio folgorante, composto da due spazi montati in sequenza che hanno la forza di significare due premesse tematiche fondamentali per il nostro futuro: l’emergenza climatica e la questione demografica.

Nella prima, grande, sala si è immessi in uno spazio buio, ermeticamente sigillato, caldo al limite della sopportazione, in cui una serie di grandi vasche d’acqua guardano a decine di macchine refrigeranti che sparano aria fresca all’esterno. Questo spazio, disegnato dallo studio tedesco Raumlabor, che da sempre si occupa di architettura e benessere climatico, ci permette di vivere il “back/dark side” di ogni macchina che genera aria condizionata, ovvero un ambiente infernale, rumoroso, asfittico che ci permette di vivere piacevolmente in un clima eccessivamente caldo. Nella stessa sala un’immagine neon del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto si riflette nelle acque scure dell’installazione e gioca quasi provocatoriamente con il paradosso portando bellezza nel posto più infernale di tutti. Una volta usciti percepiamo immediatamente la frescura prodotta dai macchinari come a significare che non esiste benessere senza un costo energetico e ambientale.

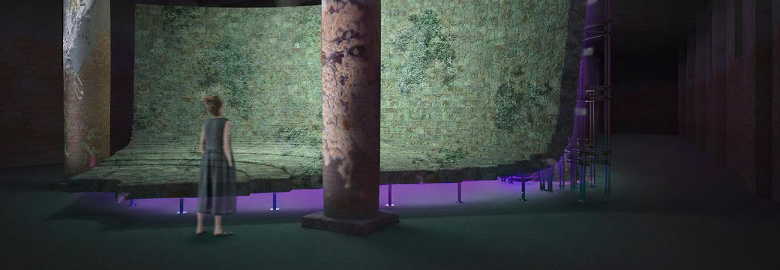

Di fronte a noi si para un grande muro, una parete semicircolare di mattoni realizzati con materiali della laguna veneta che nel suo lato B ci accoglie con un paesaggio opposto, composto da una dimensione cavernosa, quasi frattale che avvolge una serie di schermi in cui immagini di colonie di batteri vengono rappresentati. Questa installazione, disegnata da Patricia Urquiola, con la curatela scientifica di Beatriz Colomina, Mark Wiegly, Goeffrey West e Roberto Koller ci racconta due cose correlate: che la curva demografica sta per raggiungere il suo picco intorno ai 10 miliardi di abitanti ma sta già scendendo in tutto il mondo (Africa compresa) e che invece dovremmo imparare dai batteri che hanno la capacità di adattarsi a ogni ambiente che colonizzano contenendo la loro crescita e prosperando in maniera efficiente. Il messaggio è che, con una decrescita progressiva, avremo porzioni intere di metropoli progressivamente abbandonate, abitate da una popolazione sempre più fragile e invecchiata e questo scenario è una delle realtà con cui l’architettura, ma prima di tutto la politica, dovrà confrontarsi a breve.

I due scenari introduttivi mettono in tensione le tre sezioni principali che compongono la mostra di Ratti, intitolate Natural, Artificial e Collective, che corrispondono alle tre forme d’intelligenze che, insieme, dovrebbero collaborare per contenere l’effetto di crisi epocale che stiamo vivendo.

Si tratta di tre aree tematiche in cui l’iper-densità di progetti e proposte aggredisce gli occhi e la mente del visitatore con un effetto complessivo che non aiuta alcuna forma di sintesi utile, ma che punta sulla quantità di qualità diffusa come unica risposta a questo tempo drammatico.

L’idea di fondo che sottintende la Biennale di Carlo Ratti è che il progetto è l’unica soluzione possibile.

Progetto inteso secondo l’approccio culturale anglo-sassone del “problem solving” e non nell’accezione umanistica propria della cultura mediterranea. Le centinaia di progetti e ricerche in corso presentate sembrano ossessivamente concentrarsi su casi-studio specifici che possono, potenzialmente avere applicazione universali come se fossero ricerche scientifiche basate sulla prova, il tentativo, il fallimento, oltre che su di una dimensione di collaborazione necessaria tra discipline differenti. Questa edizione della Biennale, in linea con le ultime due ma in maniera più radicale, ci dice che l’architettura come disciplina autonoma non esiste più ma che piuttosto deve essere interpretata come forma collaborativa, trans-disciplinare e sperimentale per individuare soluzioni tecniche utili alla nostra sopravvivenza.

Tranne che per rare eccezioni, non troverete alcuna nozione legata alla spazialità dei progetti presentati, ai luoghi con cui si relazionano e che interpretano, al corpo di chi li abita e ai loro sensi, al simbolismo più sottile che dovrebbero produrre per un tempo nuovo, alle comunità che si relazioneranno con quei luoghi nei tempi a venire, alla Storia e alle tradizioni come forma di necessario ascolto dei territori.

Mancando una qualsiasi forma di specificità contestuale l’impressione che se ne ricava è che tutto il globo sia un unico ambiente da abitare, colonizzare e a cui adattarsi. Ed è questo termine, adattamento, che ritorna ossessivamente nelle parole di Ratti, che sembra superare ogni polemica ambientalista, ricordandoci che gli esseri umani si sono sempre adattati, come le colonie di batteri, agli ambienti che hanno colonizzato e che questo è l’unica strategia che dovremmo seguire per evitare l’estinzione.

Questa mostra si fonda su una fede assoluta ed ottimistica nel progetto e nella sua capacità di salvezza, oltre che in una visione della scienza di stampo neo-positivista, carica della stessa fiducia nella tecnica propria di uno scienziato dell’Ottocento. E questa tensione ideale elimina ogni possibile contraddizione, conflitto e ambiguità, rendendo tutto possibile grazie alla spinta inarrestabile dell’intelligenza collettiva, animale o artificiale che sia.

L’impressione che si ha è che Ratti abbia deciso di non selezionare ma, piuttosto, di accumulare più intelligenze, contributi e ricerche possibili per rendere evidente l’immagine di un mondo progettuale, trans-disciplinare, composito di architetti, ingegneri, scienziati, università, aziende e istituzioni che, a grado diverso, stanno cercando soluzioni per contenere la crisi climatica e ambientale.

Non facendo una vera selezione, ma puntando sulla quantità, l’effetto è quello di una massa di progetti che premono sugli occhi e le menti del pubblico grazie a un allestimento, disegnato dallo studio berlinese Sub, che porta la maggior parte dei lavori su un sistema di colonnine poste sui lati perimetrali delle Corderie, lasciando libero lo spazio centrale per le installazioni di maggior peso. Ogni colonna contiene pannelli di uno, due, progetti con l’effetto che in uno stesso ambiente possano essere stipati una quarantina di lavori, molti dei quali avrebbero meritato più spazio e attenzione per essere colti nella loro ricchezza. Questa giungla frastornante è l’immagine potente di un mondo che combatte per sopravvivere ed è costretto a cambiare rotta radicalmente, dopo che per almeno cinquecento anni ha colonizzato e sfruttato ogni risorsa naturale possibile.

Ma sotto questo punto di vista la lettura curatoriale si fa più sottile e pericolosamente ambigua.

La mostra di Ratti vive una differenza radicale rispetto a quella curata da Lesley Lokko, che partiva da una narrazione fortemente politica per arrivare al progetto.

In un mondo in cui il progetto è una forma assoluta e scientifica di “problem solving” non si può essere politici, dimenticando che ogni gesto progettuale è sempre politico, ma piuttosto si rafforza un’ideologia in cui la scienza e la tecnica sono i pilastri possibili della nostra civiltà e il pianeta è l’unico luogo in cui dobbiamo vivere e sopravvivere, imparando a utilizzare il mondo che abbiamo in maniera completamente diversa e più attenta. Quindi non più de-colonizzazione (da ogni forma di scoria ideologica del 900’) e de-carbonizzazione (come approccio a una realtà neo-liberista diffusamente estrattiva e violenta), ma adattamento a un mondo che sta mutando (sia in termini fisici che delle politiche governative).

In un pianeta che non cresce più, le risorse che abbiamo sono le realtà che abitiamo: le città come forma di “urban mining”, l’acqua e la terra come beni primari da preservare, l’energia da contenere, le risorse alimentari da ripensare, la riforestazione e rinaturalizzazione come elemento compensativo e sotto questo punto di vista ogni progetto presentato è una delle possibilità che abbiamo di affrontare i problemi drammatici che ci affiggeranno nei prossimi anni.

Rimangono sullo sfondo, senza quasi essere accennate, le profonde disuguaglianze sociali che stanno radicalizzandosi, l’iper-liberismo che annulla la specificità dei luoghi e delle culture locali, le istanze delle comunità più fragili e invisibili e un’idea di mercato globale sempre più pervasiva e aggressiva che guarda al cittadino come semplice consumatore di beni e spazi.

Forse anche per questa ragione la quarta sezione “Out”, dedicata alle ricerche sull’extra Terra, viene quasi trattata con sufficienza da Ratti, perché giustamente ci ricorda che non esiste un Pianeta B là fuori ad aspettarci e salvarci, ma che dobbiamo fare con quello che abbiamo e che abitiamo da migliaia di anni.

Alla fine di questa giungla d’intelligenze globali troviamo uno dei pochi spazi progettati e abitabili, lo Speakers’ corner progettato da Christopher Hawthorne, Johnston Marklee e Florencia Rodriguez, che afferma con chiarezza fisica la centralità che avranno le conversazioni e i dibattiti nel programma di questa 19 Mostra Internazionale di Architettura.

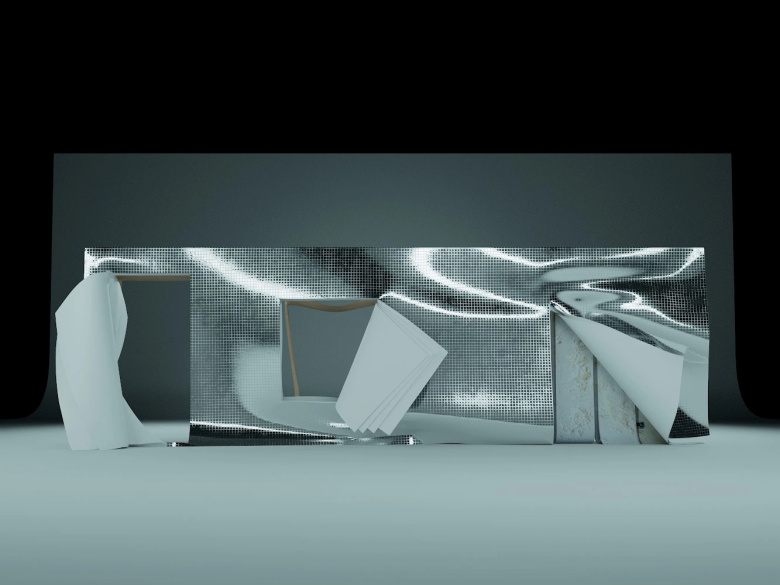

Mentre a margine delle Corderie e dei Giardini due belle installazioni ci ricordano con maggior chiarezza che siamo a una grande mostra di architettura grazie a due progetti di Diller+Scofidio e Renfro (la loro macchina per il caffè in Laguna ha vinto il Leone d’Oro), mentre il sistema dei padiglioni nazionali hanno cercato in maniera interessante un raccordo collettivo con “Intelligens” con una serie di risposte che guardano a versanti differenti dello stesso problema d’affrontare.

Intelligenza come forma di costruzione e rafforzamento dell’idea di comunità come per Irlanda, Bahrein (che ha vinto il suo secondo Leone d’Oro in quindici anni!), Perù e il Lussemburgo.

Il tema del riuso come unica strategia possibile partendo dalla ricchezza delle nostre città e ambienti come per il padiglione Saudi Arabia, la Serbia, l’Austria e l’Olanda. Oppure la questione ambientale vista come emergenza alimentare e costruzione di forme consapevoli di nuova agricoltura che guarda alle tradizioni millenarie rivisitate in chiave contemporanea in EAU, Perù, Canada e Messico. Ancora la questione della decolonizzazione che passa in maniera sofisticata ed efficace nel padiglione Inghilterra (una giusta Menzione d’Onore), così come nello sguardo sulle comunità amazzoniche nel Brasile che presenta un allestimento intelligente e ben disegnato.

Quello che anche colpisce sono una serie di padiglioni il cui restauro è diventata occasione per una riflessione tra la geologia e l’archeologia che diventa esposizione come per la Danimarca, la Francia e la Svizzera. Oppure la Spagna che con un allestimento molto ordinato e quasi didascalico mostra la virtuosità delle ricerche tra architettura di qualità e attenzione consapevole all’uso dei materiali e del loro riutilizzo, tema che ritroviamo su una scala vegetale nel padiglione Belgio con il contributo teorico di Stefano Mancuso ed Emanuele Coccia.

La Biennale continua a essere l’unico vero laboratorio internazionale dove una comunità larga di progettisti e studiosi è chiamata a rendere conto al Mondo della sua maturità e della qualità delle sue ricerche in corso. Si tratta di una responsabilità pubblica e politica di cui l’istituzione è consapevole e che chiama i curatori selezionati a prendere posizione e a fare scelte che dovrebbero essere ancora più radicali, selettive, visionarie e lucide intellettualmente, perché solo così si potrà percepire nella maniera più ampia il contributo che questa disciplina così antica e insieme contemporanea potrà offrire a un mondo che cambia passeggiando con leggerezza sul filo dell’apocalisse.