Il giardino elettrico

Il concetto di patrimonio è discutibile, e non soltanto perché ne esistono vari tipi. Espressione di una tradizione europea che difende il dogma di realtà da proteggere a ogni prezzo, il patrimonio risponde anche a una ideologia particolare. La concezione moderna di patrimonio desta a fortiori una serie di interrogativi ben illustrati dal celebre caso della diga di Assuan, cioè dalla nascita dell’idea di “patrimonio dell’umanità” a seguito della creazione del grande invaso egiziano. Fu infatti lo spostamento del sito di Abu Simbel, ovvero una ferita territoriale nel nome del progresso idro-energetico, a far nascere il concetto di tesoro materiale composto da architetture, città, regioni, e più tardi anche realtà immateriali da tutelare prioritariamente. Più tardi, verso la fine del XX secolo, si è aggiunta al grande catalogo del patrimonio globale la categoria più specifica di “patrimonio industriale”, con la conseguenza che malgrado il primato ancora reggente dell’architettura religiosa, oggigiorno manufatti significativi della sfera industriale, funzionanti o meno, sono non solo preservati ma fungono da oggetti del desiderio estetico di un pubblico sempre più numeroso.

In un paese come l’Italia, dove il patrimonio culturale è composto da milioni di reperti, l’attenzione per il corpus industriale fa sorgere comunque una serie di domande. Una di queste è la visibilità dei manufatti in questione, di solito inaccessibili. Partiamo allora dal caso molto particolare di un gruppo di centrali elettriche ubicate in territorio alpino, un insieme che, malgrado la sua visibilità relativa, merita tutto il nostro interesse. Per discuterne, utilizzeremo una prospettiva ancora più specifica, occupandoci di un fenomeno sorprendente: il “giardino elettrico”. Quest’ultimo va inteso come l’insieme formato da una centrale elettrica e da un giardino: un simile artefatto può sembrare uno strano ossimoro. Per quale motivo un edificio di alta tecnologia che produce energia elettrica, una costruzione compiutamente funzionale dovrebbe possedere un giardino, ossia un “inutile” ritaglio di natura? La risposta si trova nelle opere realizzate nell’Ossola, tra il 1912 e il 1929, dal geniale architetto milanese Piero Portaluppi.

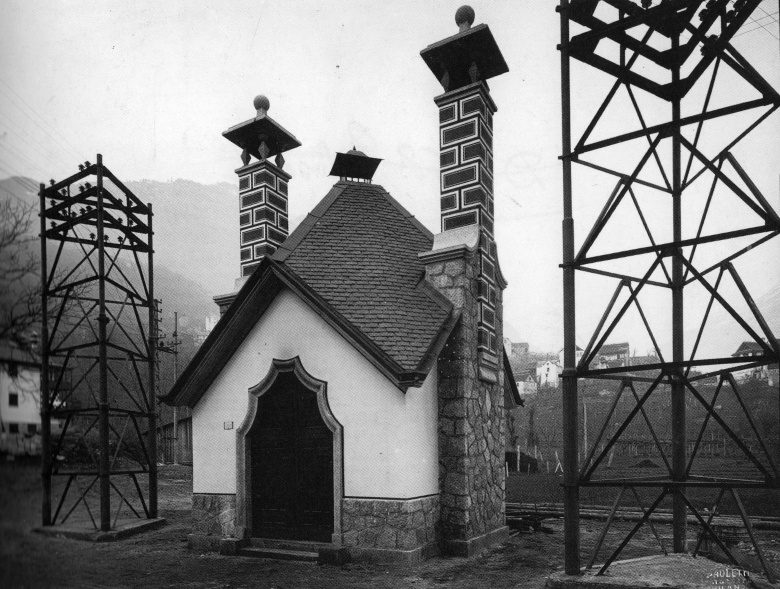

La prima tappa è l’impianto di Verampio. Questo elemento insediativo iniziale del piccolo impero elettrico di Ettore Conti fu realizzato tra il 1912 e il 1917 dal giovanissimo Portaluppi fresco di laurea al Politecnico di Milano. La tecnologia di punta presente all’interno dell’edificio principale è qui chiaramente mascherata da un gesto architettonico-decorativo che conferisce al complesso la finta storicità di un villaggio medioevale. Conti, il moderno “principe” dell’energia elettrica e futuro senatore della Repubblica, rivendica il suo ruolo centralizzante grazie all’imposizione di un puro linguaggio di potere (nella sua forma storica più efficace). Da una parte, si ha la centralità assoluta della fortezza neo-feudale: è il centro nevralgico che controlla capillarmente tutto ciò che sta “di sotto”, ovvero in primis la pianura consumatrice di corrente elettrica. All’allusione medioevale si aggiunge, in questo caso – ed eccoci già nel giardino di per sé superfluo e in gran parte invisibile –, la citazione barocca: la centrale fortificata possiede in effetti come lusso supremo ed espressione di sprezzatura un giardino formal-geometrico. L’iscrizione delle iniziali IEC (Impresa Ettore Conti) nel parterre collega con un gesto assolutistico il territorio (appena costituito quale generatore di energia e di potere) con la tradizione del Re Sole. Portaluppi e Conti, l’architetto e il suo committente, si appropriano in realtà di vari linguaggi del passato per esprimere una solidità (vedi l’importanza della pietra ossolana e il predominio dell’elemento minerale) che in quell’epoca non era per nulla garantita. L’onnipresenza di forme geometriche ̶ che culmina nel bizzarro giardino elettrico (accessibile, di regola, soltanto ai pochi addetti al lavoro poco inclini a perder tempo, o ad alcuni rarissimi fotografi) ̶ esprime simbolicamente ciò che avvenne in queste valli alpine affinché il miracolo elettrico potesse aver luogo: furono infatti la matematica, la fisica, nonché l’intelligenza ingegneristica di punta a rendere possibile la metamorfosi della natura in pura fonte di energia.

L’altro elemento significativo del giardino di Verampio è l’acqua. Si sa a che punto nei magnifici progetti barocchi di Le Nôtre & co. l’acqua zampilli ovunque vivificando gli scenari formali e come il libero gioco del getto d’acqua si opponga al freddo linguaggio delle geometrie perfette. Qui, nel bel mezzo delle Alpi, l’acqua è ovviamente origine, fonte assoluta di quell’energia elettrica invisibile e celebrata. Approfittando della logica del supplemento, dell’esposizione (tecnicamente) inutile di un elemento altrimenti quasi astratto, la fontana centrale mette in scena l’acqua, proprio quella materia che in una centrale elettrica resta di solito nascosta. L’audace operazione di marketing estetico orchestrata dal Portaluppi (mentre la centrale, in una remota località alpina, si sottraeva alla vista, le pubblicazioni dell’architetto – specie i volumi Aedilitia I e Aedilitia II – utilizzavano la riproducibilità iconica contemporanea per iscrivere il progetto nella memoria culturale) parla quindi di tante cose: del potere del nuovo principe dell’industria, del controllo totale del territorio (vedi il linguaggio aggressivo delle torrette e bifore), dell’idea di dono generoso di energia alla regione/ nazione, nonché della trasformazione di un atto di annessione non privo di cinismo (travestito da semplice turista, Conti aveva perlustrato le valli alla ricerca dei salti più redditizi) in un gigantesco intervento non del tutto privo di teatralità. Come Versailles, che ai tempi di Luigi XIV era ben lungi dall’essere una Arcadia, questo primo piccolo centro assoluto del potentato elettrico non è quindi una semplice bizzarria, bensì il palcoscenico architettonico-paesaggistico di una strategia di controllo della natura e degli esseri umani.

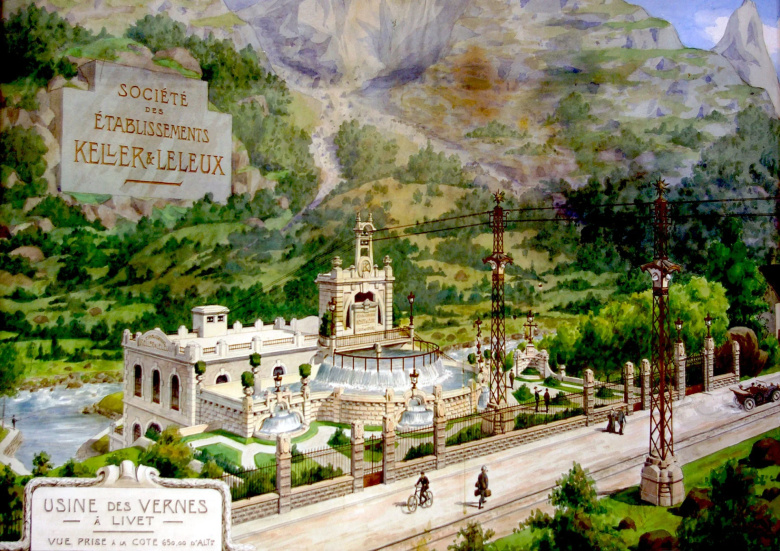

La specificità dei progetti di Portaluppi appare ancor più evidente nel confronto con gli altri rarissimi giardini elettrici. Infatti, durante gli stessi anni, nella valle della Romanche, nel Delfinato, sorse una importante centrale elettrica anch’essa dotata di un generoso giardino. La centrale Les Vernes vantava su un pianoro elevato un giardino sempre di stile geometrico, un assemblaggio regolare di alberi, nonché una spettacolare fontana. L’edificio, che ricorda vagamente una villa rinascimentale italiana, possiede anche una maestosa doppia scala ispirata a quella del vicino castello di Vizille. Servendo i bisogni dell’elettrometallurgia, che necessitava di una importante fornitura di energia per la fabbricazione di obici, l’insieme di architettura e scenografia paesaggistica fu concepito dall’architetto di Grenoble Florentin Nublat per l’industriale locale Charles-Albert Keller. Come a Verampio, anche a Les Vernes l’intervento massiccio negli equilibri naturali e l’uso industrial-militare sono mascherati e hanno come risultato finale la creazione di una complessa macchina estetizzata. Una certa grandeur dovuta all’amplificazione teatrale dell’acqua, la finta amenità del giardino e l’ascensione solenne via la grande scalinata conferivano anche qui all’artefatto industriale la qualità di una lente amplificatrice. Diversamente da Verampio, che sin dall’inizio esibiva una estrema unità, a Les Vernes si è di fronte più a un complesso “ornamentato” che a un’opera organica. Gli elementi rinascimentali o barocchi, pur imponenti, funzionano da citazione generale, e manca soprattutto l’ironia dell’architetto milanese, che ritroveremo nella seconda delle centrali elettriche ossolane dotate di un giardino, quella di Crevoladossola.

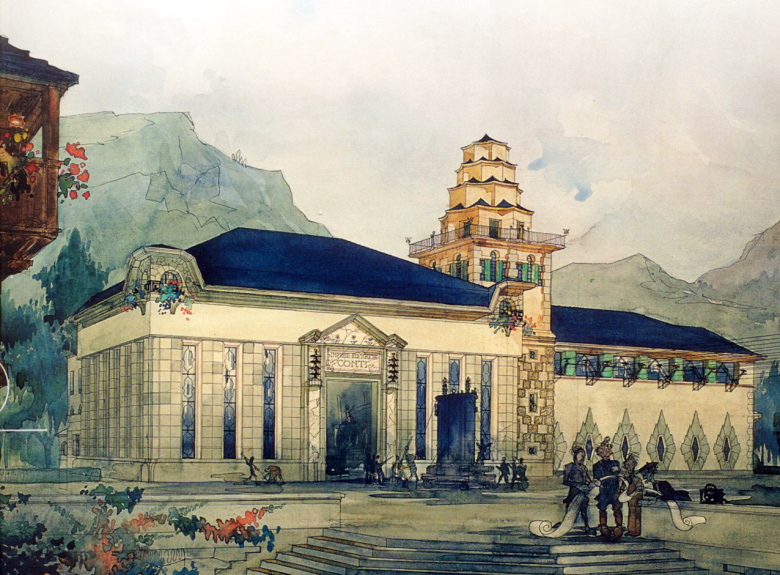

Occorre, prima ancora di procedere a una breve analisi del giardino dell’impianto di Crevola (mai realizzato secondo i piani dell’architetto), sottolineare la maestria tutta postmoderna della centrale. L’edificio di impronta fiabesca accumula con sincretismo elementi e rimandi neoclassici, Déco e orientaleggianti. Allo pseudo-tempietto solenne che contiene le turbine, Portaluppi ha aggiunto una torre di raffreddamento coronata da una pagoda, nonché una terza parte dominata da grandi finestre a fiamma. Altrove, sempre nel perimetro dell’impianto, ci si imbatte in richiami pseudo-vernacolari (l’architettura ossolana dei Walser) e neobarocchi.

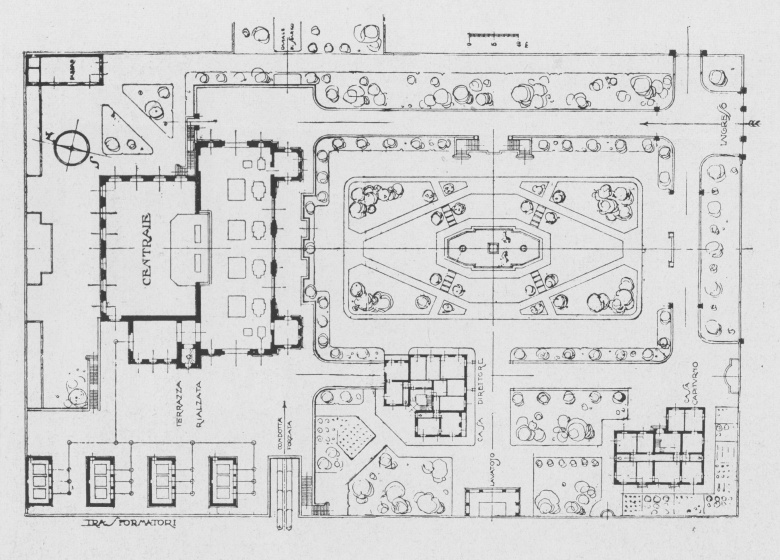

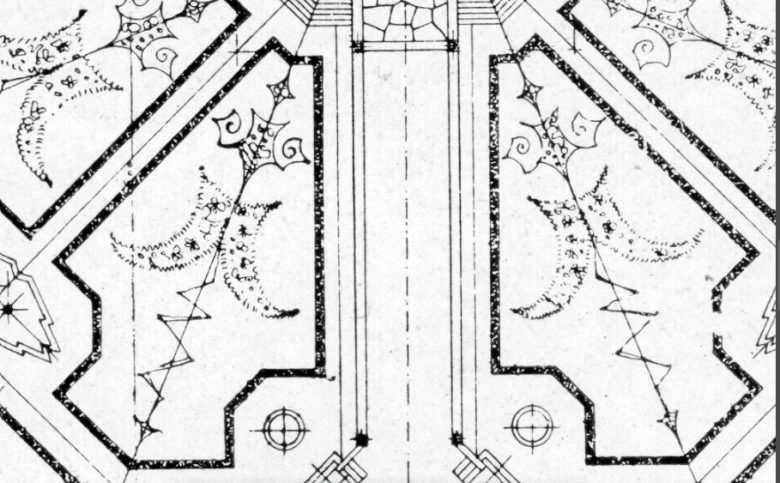

Malgrado la sua funzione piuttosto indicativa e preliminare, la pianta del giardino pubblicata in Aedilitia II permette di identificare le linee guida di un progetto più che stravagante.

Seguendo la tradizione del giardino alla francese, già sperimentata a Verampio, Portaluppi prevedeva di fronte al “cuore” della centrale, dove l’acqua era turbinata, una generosa cour d’honneur. La sequenza continuava con il delicatissimo disegno di quattro parterre. La staticità elegante di una composizione neobarocca andava comunque resa più complessa grazie all’inserimento di due ampie fontane a mandorla, ognuna in dialogo con un albero imponente, nonché di quattro zampilli, sempre all’interno di un insieme di grande uniformità. L’aspetto più rilevante del singolare giardino elettrico avrebbe dovuto essere un parterre molto particolare. Riprendendo il linguaggio formale degli arabeschi e entrelacs barocchi e superandoli, le quattro isole verdi dovevano contenere un disegno, che univa l’estetica del grottesco (spesso presente all’interno delle centrali) con un elemento stilizzato di immediata espressività, la folgore. Andando oltre l’idea di stabilità, cara al pensiero assolutistico barocco ma anche alla neonata estetica dei “castelli” idroelettrici all’insegna dell’eternità (in primo luogo, dell’eternità del flusso di energia), Portaluppi introduceva nel giardino – terreno di autoriflessione, di libero gioco, di distanza ironica e di resistenza artistica – una instabilità ben simboleggiata dallo stilema folgore.

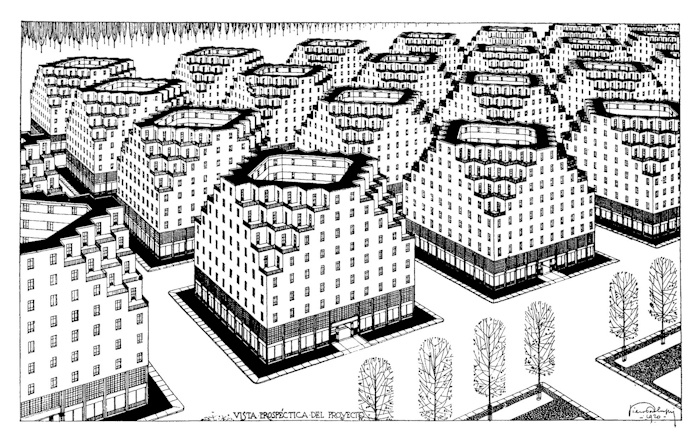

Nell’opera d’arte totale ideata dal giovanissimo architetto meneghino l’edificio eclettico possedeva nel giardino decostruito un supplemento importante, una “deviazione” palpabile che traspare anche in oggetti strani come la fucina fantastica, memore delle follies dell’arte dei giardini europea, oppure le strane fioriere, già presenti a Verampio, che citano formalmente un progetto urbanistico autoironico illustrato esso pure in Aedilitia I (si tratta del pattern della città di Allabanuel, palindromo che, in chiave satirica, si legge: “L’è una balla”).

Che cosa rappresenta la folgore iscritta nelle aiuole e cosa ci dice, in fin dei conti, un simile giardino? Entrambi illustrano, da una parte, l’estro, la bizzarria, la libertà artistica di un maestro dell’architettura dotato di enorme cultura, il piacere di storpiare gli enunciati, di complicarli, come negli stessi anni faceva anche il cugino Carlo-Emilio Gadda. Portaluppi “firma” con le sue fioriere i progetti ideati, si compiace di questi oggetti e spazi idroelettrici come di un laboratorio estetico personale (la cosa era facilitata dal fatto di essere il marito di Lia Baglia, nipote e poi figlia adottiva di Conti). La folgore, nonché gli insiemi architettonico-paesaggistici sono però, d’altro canto, la massima espressione del discorso dell’energia elettrica coeva. Con “discorso” intendiamo non tanto la traduzione di un programma (le intenzioni di promotori, finanziatori, costruttori, architetti) in un semplice grande “testo”, bensì la totalità delle manifestazioni imposte, appunto, da una entità che andava oltre i singoli protagonisti. A Verampio, l’abbiamo già constatato, l’iscrizione nel parterre celebrava ancora il singolo potentato elettrico, la sua grandezza e sprezzatura, cioè la persona di Ettore Conti. Con la folgore presente nei parterre di Crevoladossola la rappresentazione si spinge oltre la sfera personale: è, per così dire, il discorso onnipotente e onnipresente di quegli anni (prima d’allora mai si era tanto parlato di elettricità, mai si aveva insistito tanto sulla corrente elettrica come fonte divinizzata di progresso), che si materializzava come tale e che rivendicava simbolicamente la possibilità di esprimere il senso di una intera epoca. All’interno di un giardino inaccessibile, del tutto inutile sul piano economico e di poca visibilità, Portaluppi mette avanti nel suo status di architetto-poeta il lusso di soluzioni, di rimandi, di ricerche estetiche. La folgore, che sostituisce i ghirigori abituali nelle aiuole, benché elemento inutile nell’insieme inutile (parterre, giardino), è in quanto segno polisemico il nucleo centrale di un discorso che si occupava di interrogativi quali: “che cos’è l’elettricità?”, “come viene generata e trasformata?”, “quali sono i pericoli dovuti alla sua produzione?”, “l’elettricità ha davvero sostituito Dio, introducendo una nuova metafisica all’insegna delle tecnologie più avanzate?”, ecc.

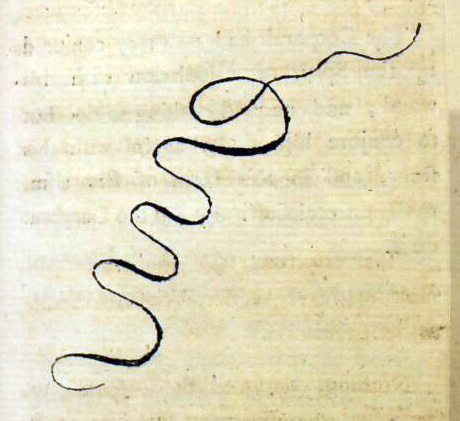

Su un piano ermeneutico – e le opere di Portaluppi esigono una prospettiva del genere – i giardini elettrici in esame appaiono quindi, seguendo una perfetta logica schleiermacheriana (il “padre dell’ermeneutica” sottolineava la doppia via interpretativa dell’analisi autoriale, da un lato, e di quella grammaticale, cioè discorsiva, dall’altro), come l’espressione contemporanea di due “forze”. Da un lato, l’assoluta singolarità di gesti artistici spesso ironici, una inventiva a tratti clownesca, la creazione miracolosa di segni radicalmente idiosincratici, una firma portaluppiana che ricorda in campo non-architettonico il libero gioco delle “folli” linee del Tristram Shandy. Dall’altro lato, lo stesso spazio sperimentale dell’architettura elettrica esplorata con brio e coraggio appare come il luogo, dove il discorso dell’energia elettrica dell’epoca pensa se stesso, conferendo così all’architettura una funzione filosofica maggiore.

Scendendo di un gradino dalle alture ermeneutico-filosofiche e partendo sempre dal giardino elettrico di Crevoladossola, bisogna rammentare un ennesimo aspetto rimarchevole. Chi conosce anche solo approssimativamente la storia del giardino in Europa sa che parlare di un’estetica moderna del giardino è cosa problematica. Il giardino europeo ha conosciuto una forma “all’italiana”, una “alla francese”, una all’inglese”, ed è stato forse paradossalmente postmoderno, senza mai esser stato moderno. Mentre la pittura, intorno al 1911, si apprestava a diventare “moderna”; mentre l’architettura già lo era ad inizio secolo; mentre la poesia, con Apollinaire, il romanzo con l’Ulysses di Joyce, e la musica di Anton Webern scelsero la direzione rivoluzionaria del moderno, nel campo dell’arte dei giardini (privo di quell’auto-riflessività necessaria per parlare di un fenomeno consolidato) questo non è mai stato un vero trend. I rarissimi esempi citati per difendere l’esistenza di un giardino avanguardistico risalgono all’anno 1925: si tratta del celebre giardino cubista di Guevrékian nella Villa Noailles di Hyères, oppure degli esempi fieristici di giardini astratti, presentati dallo stesso Guevrékian e dai fratelli Véra alla grande mostra delle arti decorative di Parigi. Visto che ciò che conta nell’arte è la data, la pianta del giardino di Crevoladossola del 1923 assume una grande rilevanza, poiché proprio in questo luogo assurdo e lontano dagli occhi Portaluppi sviluppa un linguaggio nuovo per quel che riguarda l’estetica del giardino del XX secolo.

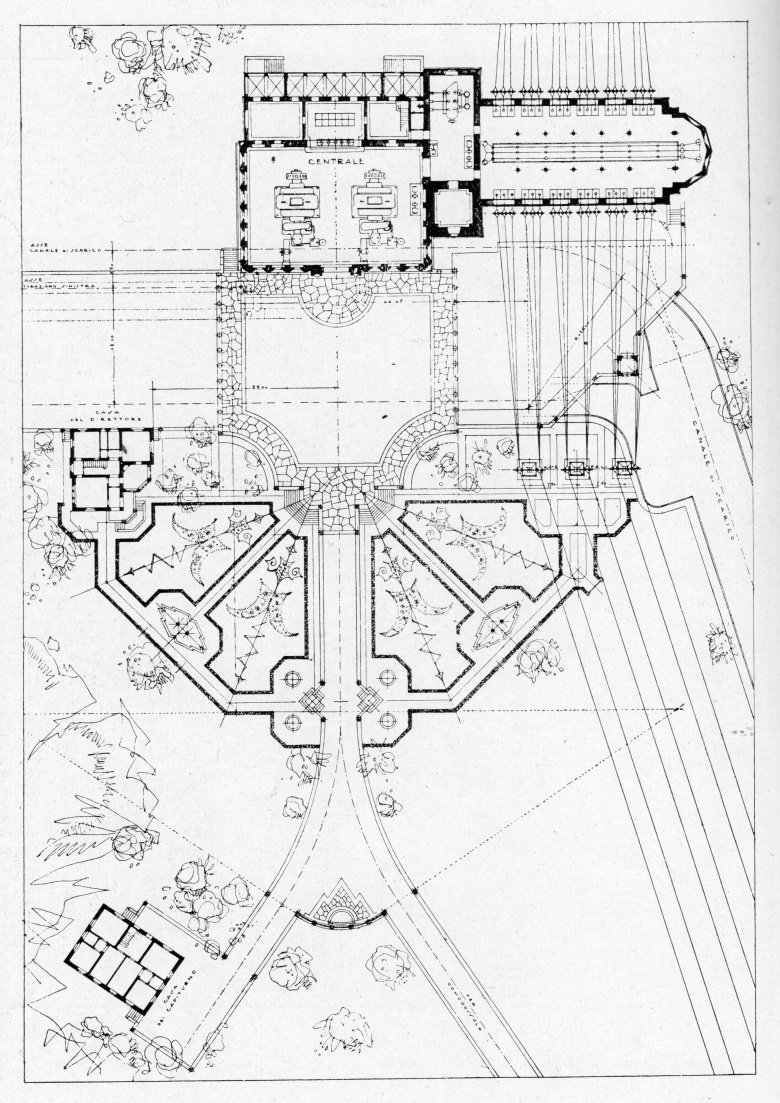

Esiste comunque, all’interno della piccola collezione di giardini elettrici ideati da Portaluppi, una terza tappa. La centrale Carlo Feltrinelli di Cadarese, l’ultima dei “gioielli” disegnati in Val d’Ossola, è per certi versi il risultato di un crescendo. Il severo edificio, attraversato dall’antitesi polare di pesante solidità minerale e di leggerezza, anzi, di esuberanza, contiene un gran numero di oggetti strani come finti balconi in legno (in stile Walser), porte e finestre monumentali, stravaganti aperture romboidali che trasudano energia, elementi decorativi di ceramica di colore rosso e verde vivo, in contrasto con la pietra grigia, strani spigoli e zoccoli sovradimensionati, ecc. La costruzione che occupa con maestà il sito, benché massiccia, è ovunque attraversata dal virtuosismo di una serie di linee spezzate, cosicché si potrebbe affermare che ogni elemento sia qui del tutto originale. Non stupisce quindi che, anche nello spazio che circonda la centrale, Portaluppi abbia seguito uno schema tutto suo. Il giardino di Cadarese è disegno limpido, forma pura, geometria autoreferenziale dovuta all’incontro tra concavo e convesso, ma confronta il raro visitatore con una melodia spaziale che non si limita, come a Crevola, all’irruzione di arabeschi eccentrici nelle aiuole. Qui, in un luogo ancora più appartato degli altri due scenari idroelettrici citati, le generose fontane e la scalinata ipertrofica che collega la centrale con la casa del direttore affermano in qualche modo una splendid isolation, una bellezza autosufficiente. Qui, dove in seguito al passaggio di proprietà dall’Impresa Ettore Conti alla Edison, nel 1926, il committente-principe è scomparso e dove – l’architetto evidentemente lo sa – non abiterà mai un direttore, ciò che sopravvive è il fascino insolito di un’architettura interamente ironica.

A Cadarese, Portaluppi ha spezzato il nesso tra l’impianto di produzione e il paesaggio inventato di sana pianta, come se l’oggetto ossimorico “giardino elettrico”, ossia il dialogo fra roccia e verde vegetale, geometria e natura, non potesse più essere assicurato. Staccandosi dall’edificio, che esibisce un tour de force decostruttivo (elementi amplificati a dismisura, sfere sospese nel nulla, contrasto grafico, ecc.), il giardino minerale realizzato da una piccola armata di scalpellini, con grande dispendio di forze, appare ambiguo e surreale. Se Verampio celebra in chiave assolutistica il principe dell’elettricità e se Crevoladossola “carnevalizza” l’edificio eclettico e il giardino, la centrale di Cadarese resta a tutt’oggi di difficile lettura. Contemplando la sontuosa e complessa struttura delle fontane e delle scalinate, dichiaratamente incongrua rispetto all’insieme, viene in mente la celebre identificazione del giardino come spazio eterotopico proposta da Foucault. Il giardino come luogo altro, proprio perché teatro di possibilità inaspettate. In quanto giardino senza utenti, l’architettura dello spazio esterno di Cadarese può sembrare un atto nichilista, un costoso scherzo nella tradizione del decadentismo di Huysmans o D’Annunzio. Si tratterebbe allora dell’enunciazione finale di un artista che ha giocherellato con tutti: con il committente, con l’elettricità, con il modo di concepire l’architettura. Partendo da una angolatura diversa, la medesima opera può essere interpretata come poesia pura, deviazione costruttiva, libertà immaginativa. L’architetto-artista-poeta resiste e si oppone al diktat di un discorso che privilegia quasi ovunque le soluzioni tradizionali, il brutalismo immediato della forza elettrica. Non escluderei infine anche un altro strato concettuale sedimentato nell’opus dialogico del Portaluppi “elettrico”. Nella sua celebre conferenza sull’essenza della tecnica, Heidegger ha scelto come esempio negativo del predominio malsano dell’uomo sulla natura proprio la centrale elettrica. Con essa, la natura è “ge-stellt”, “disposta”, una tendenza che caratterizza la modernità tecnologica in generale. Alla fredda e cinica sottomissione della natura controllata, il filosofo della Foresta Nera contrappone una convivenza diversa con quest’ultima. I tre giardini elettrici ossolani creati da Portaluppi sono, proprio perché insensati (sul piano economico e pratico), delle realtà che riflettono prioritariamente la relazione con la natura. Al mero utilizzo della natura come mezzo, alla logica dell’impiego e della produzione, Heidegger oppone la potenza della sfera estetica. Ecco, pur muovendosi all’interno del sistema idroelettrico, formidabilmente amplificato negli anni in cui Portaluppi partecipava alla grande conquista del territorio alpino, l’architetto-poeta ha il coraggio di proporre l’alterità di uno spazio specifico, quello del giardino disegnato ad arte. Il patrimonio creato da Portaluppi è vivo e vegeto.

In copertina, Centrale di Verampio, foto Antonio Paoletti.

Leggi anche:

Michael Jakob | Ma dov’è finito Pingu?

Michael Jakob | Learning from Ravenna

Michael Jakob | Cadere in acqua

Michael Jakob | A.M. Jehle, prigioniera della casa-opera

Michael Jakob | Il quasi niente del Nilo

Michael Jakob | Topolinologia

Michael Jakob | Il cielo di Christoph Klute

Michael Jakob | Il recto e il verso di Jan van Eyck