Speciale

Sulla fotografia

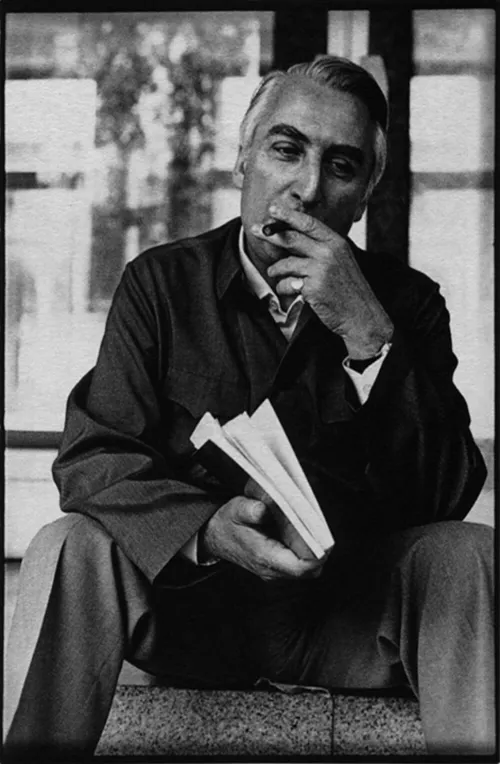

È uno degli uomini che segneranno la nostra epoca. Da Miti d’oggi (Mithologye, 1957) a Frammenti di un discorso amoroso (Fragments d'un discours amoureux, 1977), le analisi di Roland Barthes su diversi fatti di società vengono riprese, commentate, imitate, a volte schernite, ma non passano mai inosservate. La sua influenza sulla vita intellettuale del nostro paese è innegabile. Conoscere la sua posizione sulla fotografia ci è parso indispensabile per tutti coloro che s’interessano ad essa e al posto che oggi occupa nella nostra società.

Angelo Schwarz: È diventata un'abitudine definire la fotografia come un linguaggio. Non è una definizione mistificatrice in qualche modo?

Quando si dice che la fotografia è un linguaggio è falso ed è vero. È falso, in senso letterale, perché essendo la riproduzione analogica della realtà, l’immagine fotografica non comporta nessuna particella discontinua che si possa chiamare segno: letteralmente, in una foto, non c’è nessun equivalente della parola o della lettera. Ma è vero nella misura in cui la composizione, lo stile di una foto funzionano come un messaggio secondo che informa sulla realtà e sul fotografo: è quella che si chiama la connotazione, che è linguaggio; ora le fotografie connotano sempre qualcosa di diverso da quello che mostrano sul piano della denotazione: paradossalmente è attraverso lo stile, e solo attraverso lo stile, che la fotografia è linguaggio.

Come aveva già osservato Baudelaire, la fotografia è molto legata a un processo industriale. Allora si potrebbe definire come un sistema di scrittura fortemente condizionato da un processo industriale?

La fotografia e il cinema sono prodotti puri della rivoluzione industriale. Non rientrano in un’eredità, in una tradizione. Per questo è estremamente difficile analizzarli: bisognerebbe inventare un’estetica nuova che si facesse carico del cinema e insieme della fotografia differenziandoli, laddove in realtà c’è un’estetica cinematografica che funziona sulla base di valori stilistici di tipo letterario. La fotografia invece non ha beneficiato dello stesso trasferimento: è una sorta di parente povera della cultura; nessuno se ne fa carico. Sono pochi i grandi testi di qualità intellettuale sulla fotografia. Ne conosco pochi. C’è il testo di Walter Benjamin, che è buono perché è premonitore. La fotografia è vittima del suo superpotere, poiché ha la reputazione di trascrivere letteralmente il reale o una fetta di reale, non ci s’interroga sul suo vero potere, sulle sue vere implicazioni. Si ha una doppia visione della fotografia che è ogni volta eccessiva o erronea. O la si pensa come una pura trascrizione meccanica e esatta del reale: è tutta la foto di reportage, o in certi casi la foto di famiglia; ciò che evidentemente è eccessivo, perché anche una fotografia di reportage implica un’elaborazione, un’ideologia dell’angolazione, del taglio. Oppure, all’altro estremo, come una sorta di sostituto della pittura: è quella che si chiama la fotografia d'arte; e anche questo è un altro eccesso, perché è evidente che la fotografia non è arte nel senso classico del termine.

Esistono delle teorie del cinema. Perché non ci sono teorie della fotografia?

Credo che siamo vittime di grandi stereotipi culturali. Il cinema si è fatto riconoscere subito dalla cultura come un’arte di finzione, d’immaginazione. Anche se le prime opere cinematografiche del tempo dei fratelli Lumière sono state delle catture del reale (L arrivo del treno, L'uscita dalle fabbriche), il vero sviluppo del cinema è stato uno sviluppo narrativo; mentre una pratica (o una tecnica) come la fotografia, che si collocava sotto la cauzione di una semplice registrazione del reale, non ha potuto avere lo stesso sviluppo. La società ha rimosso quella che reputava soltanto una tecnica, laddove ha promosso quella che ha preso come un’arte.

«Même dans l’extrême beauté, ce visage non pas dessiné, mais plutôt sculpté dans le lisse et le friable», Il viso della Garbo, ph. Gamma

Lei ha scritto recentemente che c’era identità di lavoro tra chi scrive e chi fotografa. Quali sono però le differenze storiche flagranti tra queste due pratiche?

Le due pratiche non sono nate nella stessa epoca. Non hanno gli stessi significanti. Non so molto bene quali siano i significanti della pratica fotografica. Non ho nessuna pratica fotografica. Non so che cosa significhi fotografare. Sono un puro consumatore del prodotto fotografato. Quando si scrive, il materiale di cui ci si serve, le parole, è un materiale che ha già un significato. Prima ancora che lo scrittore la prenda, la parola ha già un significato. Il materiale dello scrittore è qualcosa che significa già prima di lui, e prima di chiunque. Lo scrittore lavora con pezzi di materiale che hanno già un senso; ma la fotografia non è una lingua, non lavora con pezzi di materiale. C’è una differenza evidente.

Come si spiega che la fotografia secondo le sue stesse parole sia al tempo stesso estranea all’arte e alla «naturalezza illusoria» del referente?

La fotografia è presa tra due pericoli. O mima e copia l’arte, ed è una forma codificata di cultura; ma non può copiare bene come la pittura perché il suo referente, vale a dire l’oggetto fotografato, è vissuto come reale da chi guarda la fotografia. Questa è una costrizione molto forte. Per questo la fotografia non può essere un’arte come la pittura.

Ma d’altra parte l’oggetto ch’essa fotografa è naturale solo illusoriamente, perché in realtà quel referente è scelto dal fotografo. Inoltre il sistema ottico dell’apparecchio è un sistema scelto fra altri possibili, ereditato dalla prospettiva del Rinascimento. Tutto questo implica una scelta ideologica rispetto all’oggetto rappresentato. Riassumendo, la fotografia non può essere trascrizione pura e semplice dell’oggetto che si dà come naturale, non foss’altro perché è piatta e non tridimensionale; e d’altra parte non può essere un’arte perché copia meccanicamente. Ecco la doppia sfortuna della fotografia; se si volesse costruire una teoria della fotografia bisognerebbe partire da questa contraddizione, da questa difficile situazione.

Si dice che il fotografo sia un testimone. Secondo lei, di che cos’è testimone?

Sa, in arte non sono partigiano del realismo, né, nelle scienze sociali, del positivismo. Dirò quindi che il fotografo è essenzialmente testimone della propria soggettività, cioè del modo in cui si pone come soggetto di fronte a un oggetto. Quello che dico è banale e ben noto. Ma insisterei molto su questa condizione del fotografo, perché in generale è rimossa.

È possibile una grammatica dell’immagine?

In senso stretto una grammatica della fotografia è impossibile, perché nella foto non c’è discontinuità (di segni); al più si potrebbe stabilire un lessico dei significati di connotazione, soprattutto nella fotografia pubblicitaria. Se si vuole veramente parlare della fotografia su un piano serio, bisogna metterla in rapporto con la morte. È vero che la foto è un testimone, ma un testimone di ciò che non è più. Anche se il soggetto è sempre vivo, è un momento del soggetto quello che è stato fotografato, e quel momento non è più. E questo è un trauma enorme per l’umanità e un trauma rinnovato. Ogni atto di lettura di una foto, e nel mondo ce ne sono miliardi in una giornata, ogni atto di cattura e di lettura di una foto è implicitamente, in maniera rimossa, un contatto con ciò che non è più, vale a dire con la morte. Credo che sia così che si dovrebbe affrontare l'enigma della fotografia, così almeno io vivo la fotografia: come un affascinante e funebre enigma.

1977

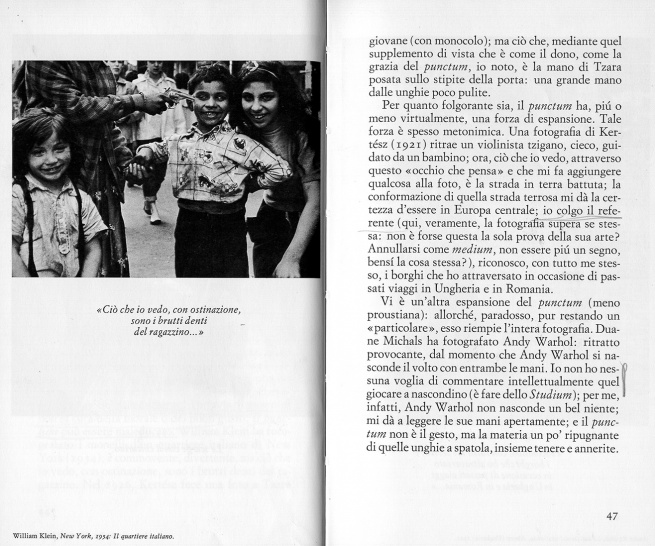

Pagina tratta da La camera chiara (La chambre claire, 1980), prima edizione italiana, 1980

Pagina tratta da La camera chiara (La chambre claire, 1980), prima edizione italiana, 1980

Guy Mandery: Lei sta per pubblicare un libro con delle fotografie, di che cosa si tratta?

Preciso che è un libro modesto, fatto su richiesta dei «Cahiers du cinéma», che con questo libro inaugurano in linea di principio una collana sul cinema, ma mi hanno lasciato libero di scegliere un soggetto e io ho scelto la fotografia. Questo libro deluderà i fotografi. Lo dico senza civetteria, solo per onestà. Perché non è né una sociologia, né un’estetica, né una storia della foto. È piuttosto una fenomenologia della fotografia. Prendo il fenomeno foto nella sua assoluta novità nella storia del mondo. Il mondo va da centinaia di migliaia d’anni, e ci sono immagini da migliaia d’anni, a cominciare dalle pareti delle caverne... ci sono milioni d’immagini nel mondo. E poi, d’un tratto, nel XIX secolo, verso il 1822, appare un nuovo tipo d’immagine, un nuovo fenomeno iconico, interamente, antropologicamente nuovo. Io cerco d’interrogare proprio questa novità mettendomi nella condizione di un uomo semplice, non culturale, un po’ selvaggio, che non si stanca di stupirsi della fotografia. È in questo che rischio di deludere i fotografi, perché questo stupore mi obbliga a non avere alcuna considerazione per il mondo fotograficamente evoluto in cui essi vivono.

Com’è costruito questo libro?

Mi pongo davanti ad alcune fotografie scelte arbitrariamente e cerco di riflettere per vedere che cosa dice la mia coscienza sull’essenza della fotografia. È quindi un metodo fenomenologico. Il metodo che ho seguito per questa riflessione è interamente soggettivo. Può essere suddiviso in due tempi. In un primo tempo ho cercato di sapere perché certe fotografie mi toccavano, m’incuriosivano, mi piacevano, mi riguardavano, e perché altre no. È un fenomeno molto generale, ci sono migliaia di foto che non mi dicono assolutamente niente. Su questo bisogna essere molto decisi.

Che siano «di stampa» o cosiddette «artistiche»?

Assolutamente. Dunque ho preso per guida il mio piacere o il mio desiderio nei confronti di certe fotografie. E ho cercato di analizzare questo piacere o questo desiderio, ritrovando certi riflessi dell’analisi semiologica. Ho cercato di analizzare in che cosa certe fotografie mi riguardavano, cioè facevano «tilt», producevano su di me una sorta di choc che non era necessariamente lo choc del soggetto rappresentato. Ci sono foto traumatizzanti nelle foto di stampa e di reportage, che forse vengono vendute a caro prezzo perché sono traumatiche, ma che non traumatizzano affatto me. Per contro, in certi reportage, ci sono delle foto abbastanza anodine che, d’un tratto, toccano in me qualche cosa. Toccano il mio affetto. Ho quindi cercato di analizzare questo. Poi ho constatato che, prendendo per guida il mio piacere, certamente arrivavo a dei risultati ma non arrivavo a definire quello che opponeva radicalmente la fotografia a tutti gli altri tipi d’immagine. Perché è questo il mio scopo. E allora a quel momento...

... ma non voglio entrare nei particolari perché il mio libro si presenta un po’ come un suspense intellettivo e non voglio tradire il suspense. Quindi, a questo stadio, mi sono messo a interrogare una fotografia privata, in rapporto con un lutto recente, che è quello di mia madre, e proprio riflettendo su una certa fotografia di mia madre ho potuto avanzare in una certa filosofia della fotografia. Non dico di più, bisogna vedere le formulazioni a cui arrivo. Questa filosofia si è rivelata come una filosofia che mette in rapporto la fotografia con la morte. Cosa che tutti sentono bene, anche se siamo immersi in un mondo di fotografie vive. Io ho cercato di approfondire e formulare questa filosofia. Evidentemente ho interrogato soprattutto delle fotografie-ritratto, a scapito dei paesaggi e, non lo nascondo, ho postulato una certa promozione della fotografia privata. Credo che, contrariamente alla pittura, il divenire ideale della fotografia sia la fotografia privata, cioè una fotografia che si fa carico di un rapporto d’amore con qualcuno. Che non ha tutta la sua forza se non c’è un legame d’amore, anche virtuale, con la persona rappresentata. Una cosa che si gioca intorno all’amore e alla morte. È molto romantico.

Materialmente come si presenta questo libro? Che fotografie ci ha messo?

Le foto che ho presentato hanno un valore essenzialmente argomentativo. Sono quelle di cui mi servivo nel testo per dire certe cose. Quindi non è un’antologia. Non ho affatto dato la miglior fotografia di ogni fotografo e non necessariamente quella che preferivo, ma quella di cui parlavo per una qualche argomentazione. Mi sono comunque sforzato perché fossero tutte belle in sé.

Qual è il «corpus» in cui ha fatto la sua scelta?

È stato molto ristretto, ho lavorato con alcuni album e riviste. Mi sono molto servito del "Nouvel Observateur Photo" Vi sono abbastanza fotografie vecchie perché credo che la grande età della fotografia, la sua età eroica, sia la prima. Ma ci sono anche dei fotografi più contemporanei come Avedon, Mapplethorpe. Fotografi grandissimi che amo molto non sono rappresentati nella mia scelta. Perché le fotografie corrispondono semplicemente a momenti del testo.

Che posto occupa la fotografia nell’insieme del suo lavoro in generale? Le serve come strumento di conoscenza dei fatti sociali?

C’è un lavoro che mi piace enormemente, è quello che consiste nel costruire un rapporto fra il testo e l’immagine. L’ho fatto varie volte, e sempre con un piacere intenso. Adoro apporre delle didascalie alle immagini. L’ho fatto nel mio libro sul Giappone, nel mio libretto Barthes di Roland Barthes, e l’ho fatto per la terza volta in questo libro. Quello che mi piace in realtà è il rapporto tra l’immagine e la scrittura, che è un rapporto molto difficile, ma con ciò stesso procura delle vere gioie creative, come una volta piaceva ai poeti lavorare su difficili problemi di versificazione. Oggi, l’equivalente è trovare un rapporto fra un testo e delle immagini. Voglio anche dire che se ho scelto la fotografia è un po’ contro il cinema. Ho constatato che avevo un rapporto positivo con la fotografia, mi piace guardare delle fotografie, e, al contrario, un rapporto difficile e resistente col cinema. Non dico che non vado al cinema, ma che in realtà, paradossalmente, colloco la fotografia al di sopra del cinema nel mio piccolo Pantheon personale.

Oggi le istituzioni riconoscono la fotografia come un’arte...

... Non è detto. Direi piuttosto che qualunque fotografia è una fotografia che rientra nell’arte, salvo paradossalmente le fotografie d’arte.

In tutti i casi è sulla strada di essere socialmente riconosciuta come tale. Però mantiene col reale un rapporto molto particolare, molto stretto. Sarebbe d’accordo nel dire che la fotografia getta un ponte fra arte e non-arte?

Sì, è molto giusto. Non so se crea un ponte, ma è in una zona intermedia. Sposta la nozione di arte e in questo fa parte di un certo movimento, di un certo progresso del mondo.

dicembre 1979

Queste interviste sono state pubblica su "Le Photographe", febbraio 1980. A cura di Angelo Schwarz (fine 1977) e Guy Mandery (dicembre 1979).

Leggi anche:

di Roland Barthes, Osiamo essere pigri; Dominare il desiderio per non dominare l'altro; Astrologia, stelle e carattere

di Gianfranco Marrone, Barthes: il desiderio di scrivere