Mafai e Raphaël a Villa Torlonia

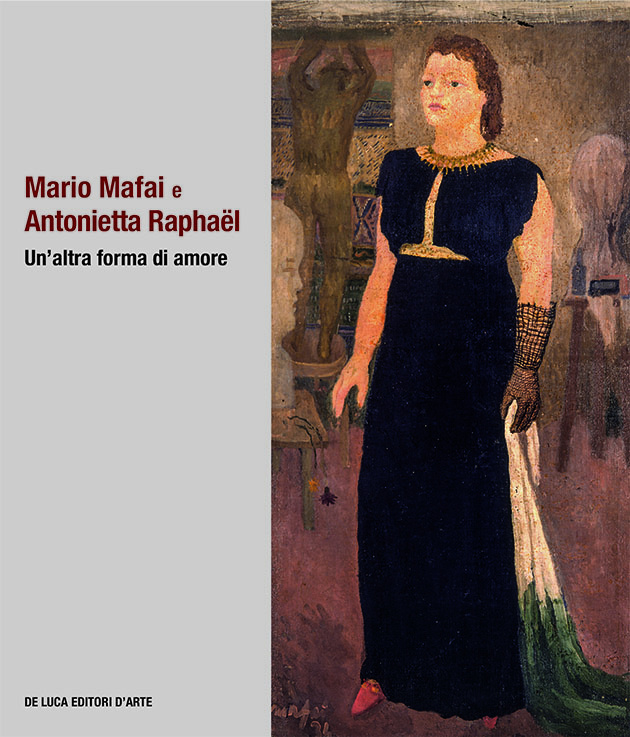

Non è la prima volta che i nomi di Mario Mafai e di Antonietta Raphaël si ritrovano accostati in una stessa occasione espositiva. Come avverte Valerio Rivosecchi (curatore con Serena De Dominicis della mostra inaugurata a Roma a Villa Torlonia lo scorso 23 maggio, fino al 2 novembre) nel saggio di apertura del catalogo Mario Mafai e Antonietta Raphaël. Un’altra specie d’amore (De Luca Editori), i due artisti sono stati accomunati in vita (già tra il 1928 e il ’29 in diverse gallerie romane) e in morte (nel 1985 alla galleria Narciso di Torino; nel 1994 a Roma, presso Netta Vespignani; infine nel 2005 a Brescia, nel museo di Santa Giulia).

Nonostante questi episodi, importanti ma ormai distanti nel tempo, si era reso necessario un nuovo confronto, tra esiti artistici e vicende biografiche, che potesse riaccendere le attenzioni del pubblico, dei critici e degli studiosi, ma soprattutto rileggere, in una prospettiva non solo speculare, quei legami intimi che portarono Roberto Longhi, sull’«Italia letteraria» del 14 aprile 1929, a coniare la celebre etichetta di «Scuola di via Cavour», destinata ad avere molto seguito tra gli interpreti delle novità artistiche della capitale.

Con il consueto acume, Longhi coglieva nelle due personalità, riunite con quella di Scipione in un appartamento verso i Fori (poi demolito per la realizzazione della Via dell’Impero, ciò che stimolò in Mafai la nota serie delle “demolizioni”, a cui il pittore si dedicò anche in seguito ai bombardamenti del ’43), quelle «misure esplosive» sulla zona di confine tra un impressionismo ormai consumato e ciò che il critico riconosceva come «allucinazione espressionista». In quest’alveo così definito, potevano entrare tanto i paesaggi romani di Mafai, quanto quelle «altre cose» non meglio specificate che Antonietta realizzava scostandosi dai temi e dalle immagini dominanti del suo compagno. Così Longhi, seppure in un rapido e generico accenno, intuiva accanto alle affinità anche quelle distanze che ben compongono quel «contrappunto a due voci» a cui si riferisce Serena De Dominicis nel suo saggio.

La mostra, così concepita, aiuta l’osservatore a meglio definire i punti di tangenza quanto quelli di fuga, soprattutto di Antonietta rispetto a Mario. In questa altalena domestica e famigliare, resta purtroppo in ombra la figura di Scipione, che spentosi nel ’33 decreta, con la sua morte precoce, anche quella dell’esperienza di Via Cavour. La famiglia Mafai-Raphaël lascia la casa che aveva suggerito a Longhi la sua etichetta, per trasferirsi in Piazza Indipendenza, presso la pensione gestita dalla madre del pittore. Non è però la breve durata della vicenda espressiva di Gino Bonichi a decretarne qui la marginalità, quanto la volontà di focalizzare i rapporti tra Mario e Antonietta anche alla luce delle testimonianze private, soprattutto diaristiche ed epistolari, in un raffronto serrato tra ciò che è destinato alla tela o alla materia, e ciò che invece risulta da un dialogo forzatamente a distanza. Di Scipione, infatti, si ritrovano solamente la Natura morta con la piuma e soprattutto il Profeta in vista di Gerusalemme, risalenti entrambi al 1930, quest’ultimo a riprova sia di una comunanza di ricerca sulle storie bibliche, sia di un uso del colore che tende a privilegiare, espressionisticamente, il rosso e il nero (non a caso si ritrova a fianco l’Adamo ed Eva di Mafai, che precede di un anno il dipinto dell’amico).

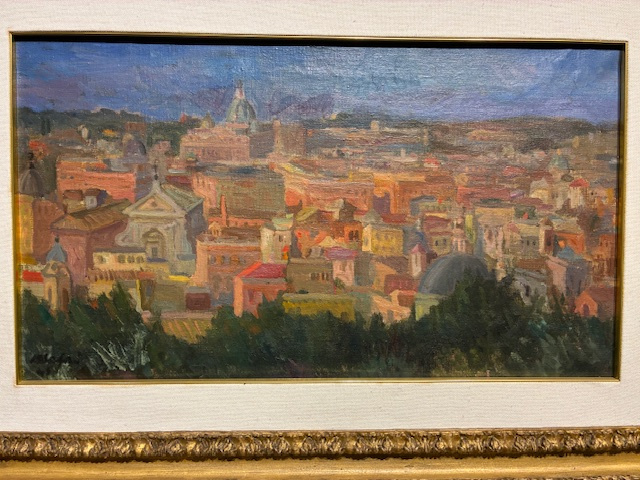

Anche nei paesaggi di Mario e Antonietta il cromatismo espressionistico si affaccia virando il rosso verso l’ocra, ma sempre definito, o in contrasto, con il nero, come nell’Arco di Settimio Severo del ’29 o in Veduta dalla terrazza del ’30 (Raphaël). Per quanto il tratteggio delle rovine imperiali e delle vedute cittadine possa apparire assai prossimo nei due artisti, si coglie in lei una maggiore definizione dell’immagine, una volontà di messa a fuoco che delega la deformazione espressionistica proprio al colore. Il cielo sopra i Fori ha qualcosa di Van Gogh non solo nelle lunghe pennellate, ma nel ricorso anche al giallo, che stempera l’ocra dei colli Albani in un tramonto lontano, lasciando appena cogliere uno squarcio di azzurro. In Veduta dalla terrazza il cielo è decisamente plumbeo, rapide pennellate nere incombono sull’azzurro, esaltando così il colore terrigno di rovine e facciate.

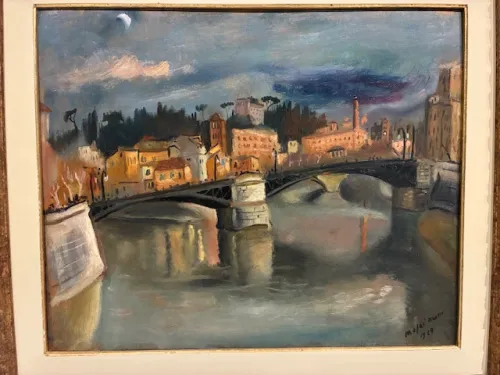

In entrambi l’affastellamento delle immagini in questi repertori urbani pare ricordare la tecnica del collage, come in Veduta di Roma dal Gianicolo di Mafai (1929); così in Tramonto sul Lungotevere, dello stesso anno, l’ampiezza del fiume solcato dal ponte è interrotta nella parte superiore del dipinto da case, palazzi, campanili, ciminiere che sembrano affastellarsi come incollati sopra lo stesso ponte, quasi a suggerire la presenza di due spazialità: una dove l’umano è assente, sostituito dalla corrente del Tevere, e una precipuamente urbana (si notino i puntini neri sul ponte, che marcano il convulso andirivieni di figure da una sponda all’altra). Sopra le due ampie arcate di ponte Garibaldi, oltre le case, si scorgono le ombre nere dell’Aventino, le sagome dei pini; il cielo, come fosse un omaggio ad Antonietta, ricorda vagamente quelli di Chagall.

A definire ulteriormente la natura della dimensione espressiva tra i due contribuisce la serie dei ritratti e degli autoritratti, a partire da quelli in primissimo piano del 1928, dove lei si raffigura frontalmente, senza lasciare alcun margine alla rappresentazione del contesto; lui, di tre quarti, da un balcone da cui si scorge invece il Lungotevere, mostra un’espressione tra il severo e il conturbante, posizionandosi sulla parte destra della tela. Se il tratto di Mafai ricorda, anche nell’atteggiamento del volto, alcune esperienze dell’espressionismo tedesco (il forte e deciso tratteggio dei sopraccigli o il rosso marcato delle labbra, per esempio, pur rinunciando a qualsivoglia destrutturazione del volto, ciò che fa pensare a Franz Marc o Max Pechstein), Raphaël nella sua diretta essenzialità, che riecheggia un certo primitivismo nella fissità del viso, nell’assenza di sfondo, sembra più guardare a Campigli, che già nel ’23 si era mostrato al pubblico romano in una personale presso la Casa d’aste Bragaglia: la stessa dove, nel ’28, i tre protagonisti di via Cavour si sarebbero organizzati in una collettiva.

Certo, in questa prospettiva il retaggio internazionale di Antonietta e quello più italiano di Mafai parrebbero scambiarsi in un curioso gioco delle parti, ma questo è solo uno degli effetti derivanti dal loro continuo rispecchiarsi lungo il percorso di questa mostra; la stessa fissità dell’autoritratto di Antonietta si ritrova, in una somiglianza formale, nel ritratto della figlia Miriam che Mafai realizza quattro anni dopo, nel 1932. È un rispecchiarsi, si diceva, che è anche scoperta di un moto centrifugo. Ancora per ricorrere a qualche esempio, la musica ha rappresentato un altro possibile collante tematico (e Mario ringrazierà Antonietta di avere portato la musica all’interno della loro casa), come dimostrano le tele di Mafai (la Lezione di piano del 1934 su tutte) accanto a quelle di lei, che datano già dal ’28-’29 con la Natura morta con chitarra e Miriam con la chitarra. Ma la ricerca di Antonietta è destinata a prendere percorsi più autonomi e originali, che di fatto confermano l’esaurirsi della «Scuola di Via Cavour».

L’antica attrazione per il primitivo ritorna nella scoperta della tecnica scultorea: dove, senza nulla sottrarre alla sua pittura, Raphaël raggiunge gli esiti decisamente più alti e rilevanti della sua attività artistica. Le opere esposte nel Casino dei Principi di Villa Torlonia sono davvero impressionanti per chi non ne abbia avuto contezza dal vivo: nel loro insieme affermano la dominante della maternità, ma mai in maniera scontata o in senso oleografico. Piuttosto ciò che vengono a dichiarare è una sorta di mitografia, un mistero umano autentico e profondo che riaffiora da una radice ancestrale, nobile e tragica insieme. È qui, probabilmente, che la matrice giudaica riconquista una sua dimensione espressiva, già attestata da un dipinto come Mia madre benedice le candele del 1932. In primo piano, quasi al centro della tela, non si trova il soggetto del titolo, la menorah (che appare sul limite destro), ma lo strumento che consente il rito: ovvero le mani della madre, volutamente sproporzionate rispetto al volto, tra l’inespressivo à la Campigli e l’austero, che con il loro semplice movimento accennato racchiudono lo spazio di una sapienza mitica.

Di tale sapienza è testimone anche l’intrinseca monumentalità delle sculture, preannunciata già da quelle mani benedicenti, al di qua delle dimensioni. Antonietta si rapporta direttamente con le forme primigenie di un rito che è anzitutto una condizione femminile, anzi la condizione per antonomasia. Le soluzioni plastiche, in un rito dell’origine come la nascita, non possono che affondare nell’informe, nell’incompleto, come a restituire a chi osserva il farsi di un episodio vitale che è anche, inevitabilmente, una metamorfosi.

Queste sculture, infatti, non sono mai complete, ma presentano come delle mutilazioni; sono acefale, o mancanti di arti, oppure il corpo emerge da una materia non ancora assoggettata alla tecnica ma lasciata lì, libera di esprimersi, non in contrasto con la parte lavorata, piuttosto in una continuità che risulta struggente. Scrive Antonietta: «L’arte è infinito: e perciò è difficile, per un vero artista, pronunciare ad una sua opera: Finito! Nella parola “finito”, il cerchio si chiude». Accanto ai consueti temi biblici, che negli anni affermano una straordinaria coerenza (Re David che piange la morte di suo figlio ribelle Absalom, 1947-1969, o Salomè del 1969), sopra tutti emerge proprio lo status della femminilità, intesa come tratto identitario e come maternità. Una maternità che non si conclude, né racchiude, nell’evento fisico; questo, invece, è solo il riflesso di qualcosa di più vasto, è sineddoche di un moto creazionale che abbraccia il mondo tutto. Raphaël sa che questo è un percorso metafisico; sa che la maternità è tratto identitario, al punto che il passaggio alla scultura comporterà il rinvenimento di uno spazio espressivo tutto suo. La pittura non è abbandonata ma non è più così costitutiva della sua personalità come nella fase emergente della sua ricerca; come attività espressiva viene lasciata a Mafai, in un’indebita rinuncia: «se tu sei vicino non ho il diritto di dipingere», scrive a Mario già nel 1931.

Come lei si voterà alla scultura, così Mafai sceglierà altre strade che lo porteranno, dai paesaggi romani e dai fiori del periodo di Via Cavour e degli anni Quaranta, verso soluzioni informali e astratte. La pittura di tono viene progressivamente abbandonata e il carattere lirico del pittore, non scevro di un certo intimismo, cederà a un realismo sempre più marcato, fino a implodere nell’astrazione. Gli ultimi paesaggi degli anni Cinquanta hanno qualcosa di cubistico (si veda il Paesaggio romano del 1952, dove torna una dominante rosso-ocra, ma con quali differenze rispetto alle pitture d’esordio) e, confrontati con quelli del decennio immediatamente precedente, parlano dalla prospettiva di uno zoom sfocato, dove le forme, i contorni degli edifici risultano appena e non sempre percettibili. Quale momento di passaggio potrebbe essere indicato il Mercato del 1949, ancora per certi aspetti realistico, ma con un accento esasperato nella resa degli ombrelloni, le cui sagome bianche, come dischi deformi simili a orbite vuote, campeggiano sul resto della tela scomponendone l’unità espressiva.

L’«altra forma di amore» che ha unito i due artisti, anche dopo la scomparsa di Mario nel 1965, è proprio in questa capacità di dedizione assoluta all’arte, al di là delle private ragioni affettive, fino ad assecondarne le necessità più profonde e gli inevitabili cambi di rotta.

In copertina, Tramonto sul Lungotevere.