L’America perduta di Robert Redford

Robert Redford, l’icona di un’America che credeva ancora nelle proprie istituzioni, se n’è andato proprio mentre il Paese attraversa una crisi di fiducia democratica senza precedenti. Una sincronia crudele. Con lui perdiamo non solo un grande attore e regista, ma anche un’idea di America che aveva contribuito a fissare nella memoria collettiva. Un’America capace di vergognarsi e di correggersi. Un’America che non c’è più. Almeno per i prossimi tre anni e mezzo. Uno stillicidio.

La morte di Robert Redford – sarà una coincidenza – segna la definitiva fine di un’epoca. Non solo cinematografica, ma anche politica. Con lui se ne va il lucido testimone di un tempo in cui si poteva ancora credere che la verità, una volta portata alla luce, sarebbe bastata a cambiare tutto.

La sua era un’America in bianco e nero, come quella raccontata da Perry Mason, l’avvocato del piccolo schermo che aveva insegnato a intere generazioni di telespettatori che si poteva apostrofare il potere con un “mi oppongo”, che i processi duravano lo spazio di un telefilm e la verità, alla fine, avrebbe trionfato mentre un’ottimistica marcetta sonora accompagnava i titoli di coda. Un’America ingenua, forse, ma che credeva ancora nella possibilità della giustizia. Oggi sappiamo che non è più così. Oggi viviamo in un panorama mediatico e politico in cui i fatti hanno perso la loro forza etica capace di rivoluzionare la società. E proprio per questo, il ricordo di Redford, tra l’altro campione di ecologismo avanti lettera, diventa ancora più prezioso.

Il custode di un’America che credeva ancora nei propri sogni

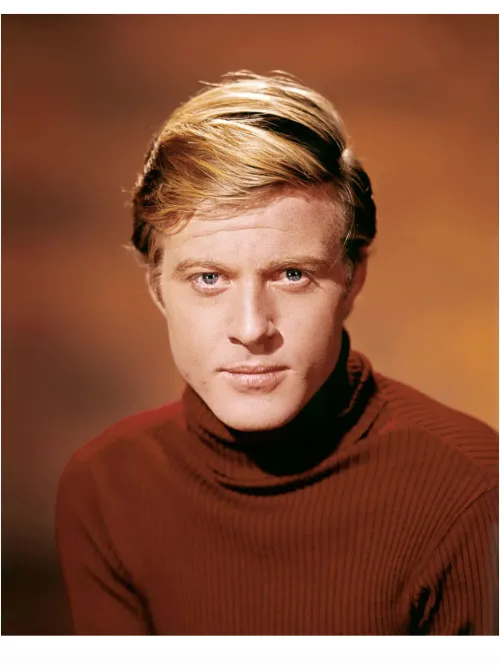

Tutto nasce da un’infanzia che il futuro Sundance Kid trascorse a Santa Monica negli anni Quaranta, l’età dell’oro di una California ancora incontaminata, quando Orange County era ancora un mare di aranceti e l’agricoltura il motore economico di una terra che non conosceva l’urbanizzazione selvaggia della San Fernando Valley. Hollywood non aveva al momento scoperto la televisione, e la fantasia si nutriva delle voci della radio.

Fu durante un viaggio in auto con la madre verso Yosemite, all’età di undici anni, che la vista di quel paesaggio selvaggio gli cambiò la vita. Come l’incontro successivo con i deserti rocciosi del sud-ovest e i nativi americani, per i quali sviluppò un rispetto profondo, colpito dal loro legame spirituale con la terra. Nel 1960 Redford scelse di trasferirsi nello Utah, all’ombra del Monte Timpanogos. Una fuga consapevole dalla pazza folla hollywoodiana, dove avrebbe maturato quella saggezza antica che avrebbe guidato tutta la sua esistenza: l’impegno per la protezione del pianeta, una visione cinematografica coerente e un’etica politica. Sundance Kid sarebbe diventato il custode di un’America che credeva ancora nei propri sogni.

C’era una somiglianza nel suo ecologismo e nella sua volontà di difendere il cinema indipendente in un momento in cui nessun altro lo faceva. «I due aspetti coincidevano perché soffrivano dello stesso problema», ricordò nel corso di una conversazione con il nipote Conor Schlosser. «L’ambiente soffriva della mancanza di sostegno, di conoscenza e di sensibilità. Il cinema indipendente in quel periodo era altrettanto ignorato. L’industria era controllata dalle major che egemonizzavano tutto e sostenevano che l’indie movie era una perdita di tempo, uno spreco di energie. Quindi, aiutarlo significava dare voce a persone che non avevano altre possibilità, come facemmo con il film Milagro, che raccontava la storia di alcuni agricoltori dell’arido New Mexico che si ribellavano contro la speculazione edilizia per proteggere la loro acqua e il loro stile di vita».

È la stampa bellezza

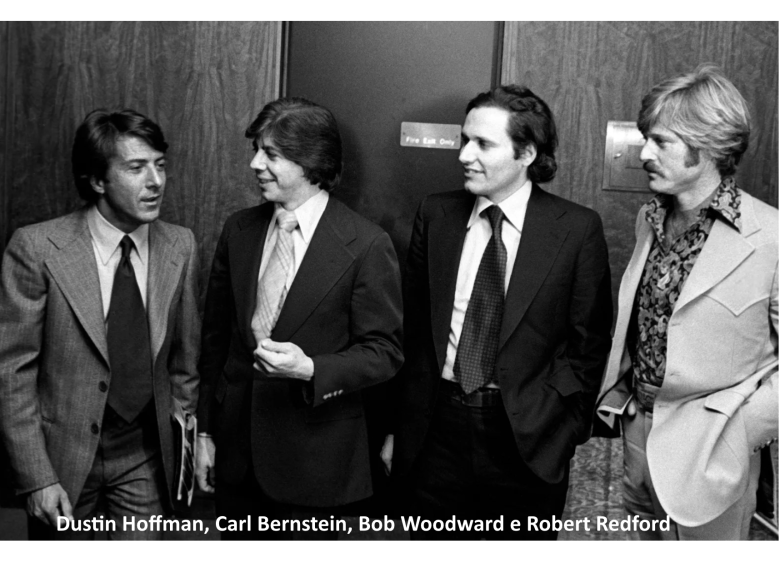

C’è una perversa ironia nel fatto che Redford se ne sia andato proprio mentre l’America si trova di nuovo alle prese con abusi di potere presidenziale di ogni genere e palesi interferenze elettorali. Sono questioni che echeggiano il Watergate, il più grande scandalo politico scoppiato negli Stati Uniti nel 1972 in cui il ruolo della stampa fu cruciale per la difesa della democrazia contro una massiccia operazione di spionaggio e sabotaggio politico nei confronti del Partito Democratico, coordinata da alti funzionari della Casa Bianca e del Comitato per la rielezione del presidente Richard Nixon.

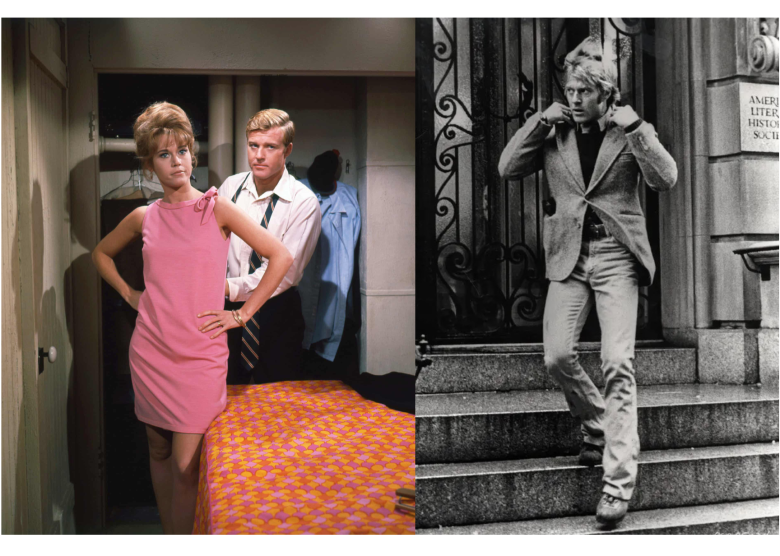

Ma se allora l’inchiesta di due giornalisti del Washington Post, Bob Woodward e Carl Bernstein, riuscì a incastrare e far cadere un presidente, oggi viviamo in un panorama mediatico e politico in cui i fatti hanno perso la loro forza etica. Non si tratta di nostalgia per un’epoca d’oro che forse non è mai esistita. Il giornalismo investigativo degli anni Settanta avrà avuto i suoi limiti, le sue cecità, ma quell’inchiesta che diede vita prima al libro e poi al film Tutti gli uomini del Presidente (1976) in cui Redford impersonerà Bob Woodward – con al fianco Dustin Hoffman nei panni di Carl Bernstein – catturava qualcosa di essenziale: l’idea che la democrazia americana avesse ancora gli anticorpi per reagire alla corruzione, che la verità, faticosamente ricostruita, pazientemente verificata, potesse ancora fare la differenza.

Dando corpo cinematografico a Woodward, Redford preservava l’immagine di un’America in cui i giornalisti erano eroi silenziosi e metodici, le istituzioni funzionavano, e la verità aveva ancora un peso specifico nella bilancia della giustizia. Redford era, in un certo senso, l’erede cinematografico dell’Humphrey Bogart di Deadline - U.S.A. (“L’ultima minaccia”), l’uomo che si batteva per la verità contro i poteri forti, colui che nel film pronuncia la celebre battuta: «È la stampa bellezza, la stampa, e tu non ci puoi far niente, niente!». Redford ne raccoglieva la stessa fiaccola. Ma se il personaggio di Bogart doveva vedersela con la mafia e i politici corrotti, e Richard Nixon ebbe la decenza e, diciamolo pure, il coraggio di dimettersi per evitare l’onta dell’impeachment – la messa in stato d’accusa davanti al Congresso che avrebbe potuto portarlo alla rimozione forzata dall’incarico – oggi Donald Trump inghiotte, ingloba, rimastica e rigetta i fatti, la verità, liquidando qualsiasi obiezione o accusa come “fake news”. E il popolo dei cappellini MAGA (Make America Great Again) pende incantato da quelle sue labbra, neanche tanto metaforicamente note per la loro forma “a culo di gallina”.

Il film come specchio di un’epoca

Nel 1976, quando All the President’s Men arrivò nelle sale, l’America era ancora sotto choc per aver vissuto il trauma di un Presidente dimissionario. Il film di Alan Pakula, prodotto e interpretato da Robert Redford, andò oltre alla semplice cronaca di un’inchiesta giornalistica: era il ritratto di un Paese che ancora credeva nella possibilità di fare i conti con le proprie ombre. La molla che spinse Redford a occuparsi di questa storia non fu il Watergate in sé, ma il processo giornalistico. «Volevo concentrarmi su qualcosa che pensavo pochi conoscessero: ovvero, come fanno i giornalisti a ottenere le notizie», disse.

Nelle loro incarnazioni cinematografiche, Woodward e Bernstein, erano gli eroi di una nazione governata da un sistema democratico ancora efficiente, che credeva nella redenzione attraverso la verità. Per dirla con le parole che la sceneggiatura mette in bocca a Jason Robards, nella parte di Ben Bradlee, l’allora direttore del Post: «In ballo c’è niente meno che il Primo Emendamento della Costituzione, la libertà di stampa e, forse, il futuro della nazione».

La caccia ai “Woodstein”

La genesi del film è un thriller a sé. Nell’estate del 1972, mentre il Watergate era ancora un fatto di cronaca minore e l’interesse della nazione si era spostato al tentativo del giocatore di baseball Hank Aaron di superare il leggendario record di punti segnati da Babe Ruth – una delle leggende dello sport americano – Redford prese a seguire l’inchiesta del Post. Ricorderà: «Dopo un primo articolo generico, per circa una settimana e mezzo non uscì più nulla. Poi, finalmente, riapparve un piccolo trafiletto con due firme. E giorno dopo giorno, il trafiletto continuò a crescere, sempre più grande. Sotto, c’erano sempre gli stessi due nomi: Woodward e Bernstein».

Iniziò così la sua “caccia” ai due cronisti. Dopo mesi di tentativi andati a vuoto, Redford riuscì a parlare con Woodward, che però lo liquidò bruscamente: non era il momento. L'attore decise di non mollare finché, all'improvviso, gli fu fissato un incontro segreto a Washington, dapprima alla sede dell’NPA, l’associazione stampa nazionale dove ricevette istruzioni direttamente da Woodward: “Vai al bar del Jefferson Hotel. Tu esci per primo. Ci vediamo lì tra 45 minuti”. L'incontro fu surreale. Al Jefferson, arrivò anche Carl Bernstein e i due spiegarono a Redford che, sapendo di essere sotto sorveglianza, avevano pensato che qualcuno volesse incastrarli in qualche modo usando il nome dell'attore. «Ci dispiace», si scusarono, «non pensavamo fossi tu».

L'ultimo cowboy della verità

C’è un’altra America che muore con Robert Redford. È l’America del Grande West, del mito della frontiera: spazi aperti e orizzonti infiniti, quella che il cinema ha inventato più di quanto la storia avesse mai saputo offrire. È l’America dei cavalli lanciati nella polvere, degli uomini solitari che, come negli spot pubblicitari “non chiedono mai”, arrivano, sparano e se ne vanno senza lasciare altro che la scia di un tramonto sullo scorrere dei crediti del film e del fatidico The end.

Redford era stato Sundance Kid accanto a Paul Newman, l’ultimo fuorilegge romantico di un’epopea mai esistita. Era stato persino un cowboy elettrico, The Electric Horseman, che fuggiva a cavallo tra i neon di Las Vegas verso il silenzio del deserto, quasi a dire che la libertà individuale poteva resistere a un certo mondo moderno.

Ma la sua vera frontiera non è mai stata quella geografica. Era morale. Lì, nel cuore di Washington, dove l’America dei western incontrava l’America dei giornali, dove la fantasia del West cedeva il passo al caos del mondo reale. In All the President’s Men Redford, con la stessa logica della frontiera, seguiva piste di carta: appunti, telefonate, mezze frasi, alla ricerca di una verità nascosta in un sistema che preferiva il silenzio. Oggi che la politica ha smesso di temere i giornali e che lo scandalo si dissolve nell’algoritmo delle reti sociali, la sua figura resta come un’eco lontana. Un cowboy della verità che non lascia eredità, se non l’ostinazione di non piegarsi.