Franco Maresco, regista per Bene

Sulle prime, lo spettatore di Un film fatto per Bene potrebbe essere colto da un leggero senso di deja vu. Come accadeva una decina d'anni fa con Belluscone, anche qui c’è un film da fare, un regista (Franco Maresco) che scompare nel nulla e un amico (là il critico Tatti Sanguineti, qui il filmmaker Umberto Cantone) che si mette sulle sue tracce. Un canovaccio wellesiano, alla Quarto potere, se vogliamo, o alla Mr. Arkadin: con la differenza non trascurabile che non c’è alcuna “Rosebud” da scoprire, né un segreto inconfessabile da rivelare. Maresco però nega con vigore: “Io stesso”, spiega a Fulvio Baglivi in un’intervista apparsa su “Film TV” in occasione della presentazione del film in concorso a Venezia, “quando ho letto la trama che è stata scritta dall’ufficio stampa ho detto che uno spettatore potrebbe pensare di aver sbagliato anno e film… Qui però siamo in tutt’altra situazione”.

Maresco non ha torto. Chi, negli ultimi due anni, ha avuto modo di seguire gli alti e i bassi della sua carriera sa benissimo che il film ha conosciuto una lavorazione tutt’altro che lineare, che le interruzioni a causa del budget insufficiente ci sono state davvero e che le litigate telefoniche con Andrea Occhipinti di Lucky Red (che oggi distribuisce il film), per quanto appositamente ricostruite, non sono affatto un’invenzione narrativa. Il film su Carmelo Bene c’è (o meglio, c’era): un Bene visto rigorosamente “da Palermo”, patria odiata-amata dal regista, che allo stesso modo aveva raccontato, in coppia con Daniele Ciprì, le figure più diverse, da Samuel Fuller (Il corridore della paura, 1992) a Martin Scorsese (Martin, a Little…, 1992), da Duke Ellington (Noi e il Duca, 1999) a Pier Paolo Pasolini (Arruso, 2000).

Anche Bene, in effetti, era già passato per le forche caudine del dinamico duo, e per la precisione con Ai Rotoli (1996): sei minuti di carrellate al grandangolo sui colombari del cimitero dei Rotoli, accompagnate dall’inconfondibile voice over di Bene che legge un brano tratto da Signorina Rosina (1956) di Antonio Pizzuto. Stavolta, invece, l’aggancio avrebbe dovuto essere l’incontro fra Bene e un maestro elementare palermitano con la passione per l’agiografia, certo Gaetano Mascellino, e la comune passione dei due per Giuseppe Desa da Copertino (1603-1663), francescano salentino elevato alla gloria degli altari nel 1767 e celebre per le sue levitazioni mistiche.

Strana storia, che Maresco rende ora in forma di docufiction, con l’ausilio di un sosia di Bene, ora attraverso un vero e proprio film-nel-film, protagonista uno dei suoi attori-feticcio, Bernardo Greco, nei panni del frate santo, e girato in un bianco e nero di lancinante bellezza, con un occhio a Bergman (c’è pure un omaggio esplicito al Settimo sigillo, con la morte che ha la faccia e la voce inconfondibili di Antonio Rezza) e l’altro a Dreyer. Il tutto, come dicevo all’inizio, incastonato in una detection dove il fedele Cantone cerca di ritrovare l’amico Maresco, datosi alla macchia.

Vero? Falso? In coppia o da solo, da sempre Maresco ci ha abituati (ancora sulla scia di Welles, e in particolare di quello tardo di F for Fake) a singolari mescolanze fra l’uno e l’altro. Falsi che sembrano veri, come il mockumentary del 2003 Il ritorno di Cagliostro, ma anche verità talmente assurde e improbabili da sembrare partorite da qualche sceneggiatore con tanta fantasia e una cattiva digestione: per esempio la figura di Enzo Castagna in Enzo, domani a Palermo! (1999), organizzatore di feste di piazza e agente dello spettacolo in odore di Cosa Nostra; oppure la tragicomica vicenda umana del jazzista Tony Scott, protagonista del primo Maresco “solista”, Io sono Tony Scott, ovvero: come l’Italia fece fuori il più grande clarinettista del jazz (2010), precipitato dalle altezze di Birdland alle bassezze di un’Italia che non sapeva cosa farsene del suo incommensurabile talento.

Anche qui, il reenactment della rocambolesca produzione del film convive con un utilizzo più o meno esteso del materiale di repertorio, con brani rari e spesso straordinari, alcuni praticamente mai visti prima: i primi esperimenti per le televisioni locali di Palermo (Interno notte, in collaborazione con Ciprì e Cantone), i dietro le quinte delle riprese di Cinico TV (la trasmissione che rivelò Ciprì e Maresco agli spettatori italiani, oggi fortunatamente reperibile in dvd grazie alla Cineteca di Bologna, e sulla piattaforma Raiplay) e brani del processo intentato contro il secondo lungometraggio della coppia Totò che visse due volte (1998), uno dei casi più assurdi e feroci (assurdi perché feroci) di censura nella storia recente del nostro Paese. Nonostante le apparenze, Maresco non intende certo cantare le proprie lodi, men che meno per bocca di Cantone. “Umberto Saba disse una cosa bellissima”, ha ricordato il regista qualche anno fa in un’intervista con Emiliano Morreale: “le vite delle persone sono come quando ti abbottoni la camicia. Se sbagli la prima asola, è finita. Io evidentemente l’ho sbagliata”. Ecco, da alcuni anni in qua, Maresco sembra ogni volta voler ripercorrere la propria storia, alla ricerca del punto in cui si è incasinata.

In questa sorta di coazione a ripetere, di (vano?) rituale apotropaico, il suo cinema, che era cominciato nel segno del più rigoroso, atemporale equilibrio formale (le inquadrature immobili di Lo Zio di Brooklyn, le composizioni “sacrali” di Totò che visse due volte), si è andato via via “secolarizzando”: da un lato interrogandosi sempre più spesso sul senso del proprio fare cinema “in questo mondo di merda” (ipse dixit), ingurgitando sempre più vaste porzioni di immaginario cinetelevisivo; dall’altro immergendosi nel proprio tempo, indagando alla propria maniera le cause dell’ascesa del berlusconismo e il tramonto del “mito” dell’antimafia (La mafia non è più quella di una volta, 2019). Fino a vincere l'ultimo tabù, esponendosi in prima persona (proprio lui, che fin dagli esordi si era manifestato sotto forma di puro voice over, di implacabile verbo divino) allo “scandalo” dell'incarnazione, ovvero passando davanti alla macchina da presa e accettando addirittura l’onere del primo piano.

Barba da profeta-filosofo e sguardo perso nelle più imperscrutabili lontananze, Maresco prova a lanciare ancora una volta il suo grido, disperato e inascoltato, contro il cinema: “Un film di questi tempi non si nega a nessuno. I mediocri possono sperare nel cinema” (affermazioni che farei volentieri scrivere almeno un centinaio di volte alla stragrande maggioranza dei registi italiani esordienti, e non solo a loro). Ancora una volta, siamo dalle parti di Welles (“Quello del regista cinematografico è il mestiere più sopravvalutato del mondo”), ma anche dello stesso Bene, che ha praticato il cinema ponendosi testardamente contro il cinema stesso, “puttana putrefatta, morto prima di nascere”.

Ecco perché un film fatto davvero “per Bene” non poteva che essere un “non-film”, monco, incompleto, impossibile: in una parola, contro il cinema. Allora ecco che l’accumulo stratificato di materiali e cornici (la detection con tanto di narratage della lettera autografa dello stesso Maresco, la docufiction sulla produzione del film-nel-film, i filmati di repertorio e infine lo stesso film-nel-film), per quanto in apparenza centrifugo, finisce in qualche modo per andare a posto, per trovare una propria dimensione. Persino la tortura che a un certo punto Maresco infligge al critico (Francesco Puma as himself), all’apparenza poco più che un inside joke fra cinefili (e però, che joke: a Venezia nessuna proiezione ha raccolto più risate), è in realtà, come ha scritto giustamente Marco Grosoli, “una delle più precise illustrazioni di cosa sia la prassi teatrale beniana […] che siano mai state prodotte”: non costruire, ma fracassare, demolire, abbattere, senza pietà e con impassibile (quindi inevitabilmente comicissimo) distacco.

Niente di nuovo, si dirà, tutto già visto. E per di più autoreferenziale, oltre che probabilmente incomprensibile al di fuori dell’Italia. Ma nel cinema italiano per male di oggi, a cominciare da quello che ci è stato servito a Venezia, Maresco rimane senz’altro un regista per bene (con la b minuscola). Un cineasta profondamente etico, sempre coerente con se stesso e mai prono al compromesso; soprattutto, ancora capace di inventare e pensare esclusivamente per immagini.

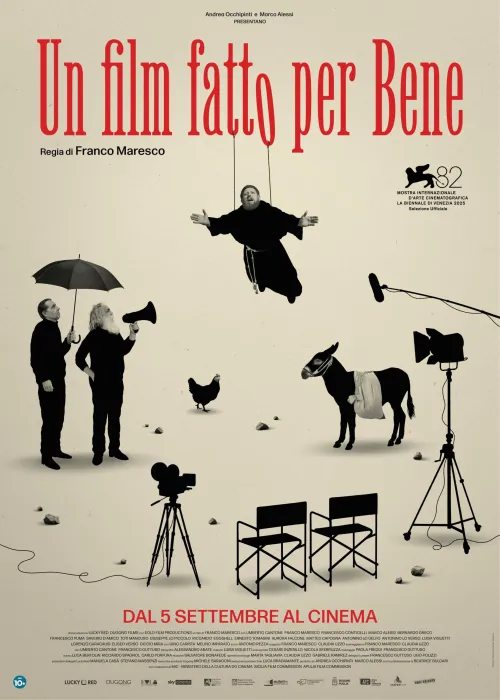

Ne fa fede il finale, con quel volo forse felliniano (8 ½, ovviamente) con cui Maresco sembra finalmente vincere la pesantezza che lo teneva fatalmente ancorato alla terra, al proprio passato e alle proprie nevrosi, per librarsi al di sopra di tutto, finalmente libero (lo spero) di reinventare e reinventarsi per l’ennesima volta come cineasta. “Ci sono cretini che hanno visto la Madonna e ci sono cretini che non hanno visto la Madonna. Io sono un cretino che la Madonna non l’ha vista mai. Tutto consiste in questo, vedere la Madonna o non vederla…”, diceva Bene nel suo (contro)film d'esordio, Nostra Signora dei Turchi. A noi è stato concesso di veder volare Franco Maresco.

Leggi anche:

Gabriele Gimmelli, Marco Grosoli | “I migliori nani”, dieci anni dopo / L'epopea cinica di Ciprì & Maresco