Scianna, fotografo parlante

“Un narratore non deve fornire interpretazioni della propria opera, altrimenti non avrebbe scritto un romanzo, che è una macchina per generare interpretazioni”. Parole di Umberto Eco riferite ovviamente a Il nome della rosa. Andando a vedere Il fotografo dell’ombra, il film di Roberto Andò su Ferdinando Scianna non ho potuto fare a meno di pensarci, chiedendomi se anche in questo caso si desse lo stesso problema. È opportuno che un fotografo parli del suo lavoro o è meglio che lasci andare le sue opere? Non ero sicuro di voler sentire Scianna parlare delle sue fotografie, magari proprio di una che avevo amato. D’altronde si sa, non è sempre una buona idea conoscere i propri miti. Poi però ho pensato che, in fondo, le Postille a Il nome della rosa avevano arricchito il romanzo, finendo per farne parte, se non altro da un punto di vista editoriale.

Non sono pentito. Non solamente perché Andò mostra un grande rispetto per le straordinarie fotografie di questo artista, ma perché lo stesso Scianna lo fa, scegliendo di esibire in questo strano audiovisivo, metà film e metà documentario, un altro dei suoi talenti: quello per la parola. Lo dice bene Gianni Berengo Gardin a un certo momento: Scianna non sa solo fotografare, sa usare bene le parole. Non parla delle fotografie, parla intorno a esse. Dice delle fotografie che hanno contato nella sua vita e che lo hanno spinto a prendere una macchina fotografica in mano, ma anche delle persone insieme alle quali ha capito di voler guardare il mondo da un mirino. Prima fra tutte Leonardo Sciascia, che ha firmato quel Feste religiose in Sicilia che è in definitiva un libro di fotografie mascherato da saggio, il primo di uno studente di Lettere che aveva dimostrato una considerevole passione per la fotografia. Una figura, quella del grande scrittore di Racalmuto, che unisce le vite del fotografo e del regista, due esistenze che il film mescola continuamente a partire proprio dall’estetica. Quella, riconoscibilissima, del bianco e nero di Scianna e quella, che la riprende aggiungendovi il movimento, delle riprese del regista. Ne viene fuori un gioco che è al contempo divertente e sornione, di cui si può fruire a più livelli, come è lecito attendersi dal dialogo di due siciliani. Il ricordo di Sciascia è intenso e profondo, così come lo sono altri ricordi del fotografo, la maggior parte dei quali è accompagnata da grandi risate. Si ride molto durante la proiezione. Lo fa Scianna, raccontando la sua vita, ma lo fanno gli spettatori, che difficilmente resistono ai tempi di questo grande affabulatore. Si dà il caso che anche Il nome della rosa fosse, in definitiva, un libro sul riso.

Ma cosa dice della fotografia Il fotografo dell’ombra? A ben pensare molta parte di esso ruota intorno a due questioni che già Barthes aveva individuato come centrali per quest’arte: l’essenza e la morte. Per inciso: una delle più belle immagini di R.B. si deve proprio all’obiettivo di Scianna, quella con il sigaro in mano per intenderci. Per Barthes, l’essenza della fotografia è l’è-stato, il fatto cioè che quanto vediamo fissato è un frammento di realtà che ha in sé tutta la forza di ciò che è accaduto. Un aspetto, quello della realtà, sul quale il fotografo di Bagheria insiste molto, non solo rispetto alla necessità di farsene testimone in quanto fotoreporter, mestiere che Scianna ha praticato per molti anni, ma di confrontarsi con essa come essere umano. Il reporter, cito a memoria, è qualcuno che va in un posto di cui non sa nulla perché vi sta accadendo qualcosa di cui non capisce molto, e quando finalmente comincia a intuire cosa significa ciò che succede intorno a lui, va da un’altra parte. Un tempo che tuttavia è sufficiente per dover fare i conti nel proprio intimo con quello che ha davanti, proprio come la criptocitazione di Cartier-Bresson affidata alla voce di Andò chiarisce: nella fotografia si combinano la mente, l’occhio e il cuore. O, come diceva il maestro, si “mettono sulla stessa linea di mira”.

Quanto alla morte, se ne parla, come in Barthes, soprattutto nella seconda parte del racconto, quando fotografo e regista vanno nella casa che era stata di Sciascia. È una memoria fatta di ricordi, situazioni, dialoghi fra i due, ma che – per due persone abituate a raccontare con le immagini – leggiamo negli oggetti, negli spazi e nei libri che erano stati del grande scrittore. Inquadrare le cose di cui Sciascia si circondava diventa così un modo di raccontare ciò che doveva accadere intorno a esse e per il loro tramite. Come nello studio, in cui la scrivania da lavoro con la fedele Lettera 22 convive con un piccolo salottino in cui Sciascia doveva incontrare i suoi amici. Parola scritta e parola pronunciata nello stesso ambiente insomma, come se l’una senza l’altra non potesse esistere. Ma soprattutto come se la parola nascesse dall’incontro e dall’amicizia. Un aspetto, quest’ultimo, sul quale Scianna insiste molto, chiamando molti dei suoi amici a far parte del racconto di sé. Una convivialità che non è solo astratta, metaforica, ma anche affatto concreta, esperita intorno a un tavolo da pranzo. Difficile che il cibo non facesse parte del racconto di un siciliano, un popolo che mentre mangia non smette di parlare proprio del cibo, tenendo così sempre insieme gusto e immaginazione. Nessun problema allora a cucinare, come fa Scianna, la pasta con le sarde “a mare”, ovvero senza di esse perché, appunto, rimaste a nuotare.

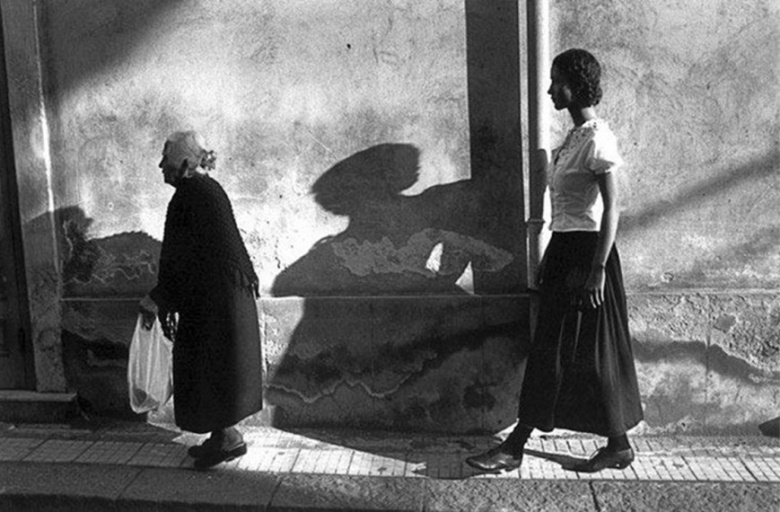

Tra questi incontri uno dei più importanti credo sia quello con Giuseppe Tornatore. E non perché sia anch’egli di Bagheria, e sia stato quindi influenzato nelle sue scelte di vita da Scianna, ma per quello che dice della fotografia. Il regista chiarisce molto bene come il senso di quest’arte non abbia a che fare con ciò che si vede. Possiamo vedere mille volte il portatore di ghirlande nella festa del paese, come racconta sia capitato a lui stesso, ma venire comunque sorpresi dalla sua fotografia. È questa, in fondo, la magia: dare senso a ciò che conosciamo già. Come se nel rapporto con lo strumento tecnologico senza il quale la fotografia non esisterebbe, si nascondesse la possibilità di mettere in discussione la apparente naturalezza della percezione. Come se l’artificiale chiusura dello sguardo in realtà lo aprisse. Ancora una volta, Cartier-Bresson lo aveva detto prima e meglio: “fotografare è riconoscere, contemporaneamente e in una frazione di secondo, un fatto e l’organizzazione rigorosa delle forme percepite visivamente che esprimono e significano quel fatto”. Esperto in significazione, un grande fotografo non può allora che essere un valente traduttore. Uno che sa che le traduzioni più interessanti non sono quelle all’interno dello stesso linguaggio ma fra linguaggi diversi, perché è in esse che si perde e si guadagna di più.