Massimo Recalcati. Il mistero delle cose / Il silenzio della psicoanalisi di fronte all’arte

A che cosa serve un sintomo? L’ultimo Lacan lo diceva provocatoriamente ma molto chiaramente: il sintomo non serve a niente. Serve soltanto a godere. È un’affermazione che evidentemente ribalta quello che è ancora oggi uno dei luoghi comuni più diffusi riguardo all’esperienza della psicoanalisi. Ovvero, il fatto che si tratti di una pratica che produce una conoscenza riguardo al sé, alla propria interiorità, al proprio – ma il termine andrebbe chiarito – inconscio. Che cos’è infatti l’inconscio? È un insieme di significati che riguardano noi stessi e che sono nascosti alla coscienza? È un archivio di esperienze passate che sono successivamente state represse per il loro contenuto traumatico? Che cosa vuol dire “fare esperienza” dell’inconscio durante l’analisi?

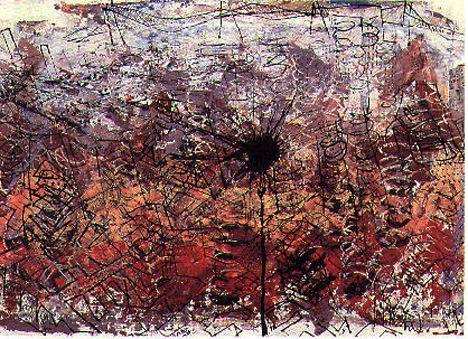

Giorgio Celiberti, 1992-1995 Teorema magico

Giorgio Celiberti, 1992-1995 Teorema magico

La psicoanalisi, inventata dalle isteriche alla fine del XIX secolo, è nata come obiezione nei confronti di un’eziologia medica che non riusciva a trovare la causa di un malessere che pur manifestandosi oggettivamente sul corpo sembrava non avere ragione d’esistere. È stata l’isterica a inventarsi un messaggio cifrato, iscritto sul proprio corpo, indirizzato a un interpretante che doveva comprenderne il senso. Freud all’inizio non mise in discussione il paradigma medico dello scire per causas, semplicemente provò a renderne più complesso il dispositivo. Il sintomo allora diventò innanzitutto un enigma – un significante dirà Lacan – che attendeva di essere compreso: il tassello mancante di una conoscenza del sé che doveva essere ripristinata. D’altra parte è quello che accade ancora oggi durante l’esperienza d’analisi: l’analizzante porta un sintomo in seduta perché vuole comprenderne il significato. Perché soffro? Perché questo sintomo continua a ripresentarsi nella mia vita indipendentemente dalla mia volontà? Qual è il suo significato? Che cosa dice di me? Secondo lo scire per causas, il sintomo deve essere “compreso”; deve essere ricondotto alla sua causa, alla sua significazione. La psicoanalisi deve dirmi “chi sono”, deve essere una pratica di “conoscenza” di ciò che pur essendo in me, è così nascosto da essere invisibile alla mia stessa coscienza.

Giovanni Frangi, Adige

Giovanni Frangi, Adige

Eppure tutto questo dice solo una parte della storia. Prima con il Freud di Al di là del principio di piacere e poi con il Lacan della teoria del significante, ci si accorse che invece c’è qualcosa che impedisce al sintomo di avere una significazione che lo esaurisca una volta per tutte. Che dietro al sintomo non c’è una causa che lo muove secondo un movimento verticale, ma che semmai il movimento del suo dispiegarsi è orizzontale. Dopo che una formazione sintomatica si scioglie, se ne ripresenta un’altra, e poi un’altra ancora e poi un’altra ancora… È per questo che Lacan utilizzò la formula dell’inconscio strutturato secondo il principio della catena significante: non esiste un solo referente o significato che muova e spieghi il sintomo; dietro al sintomo c’è un altro sintomo, e poi un altro ancora etc. Esattamente come per Saussure dietro a un significante non vi era un significato ma solo un altro significante.

Bisogna allora assumere che la scoperta più sconvolgente del freudismo sia stata la pulsione, o per meglio dire, il fatto che l’inconscio non voglia dire letteralmente niente; che l’illusione della sua profondità sia stato il più grande degli inganni di Freud. La psicoanalisi non è un’ermeneutica. Sembra paradossale affermarlo riguardo a una pratica che invece viene sempre presentata come una specie di “scandaglio” negli abissi dell’animo umano. L’inconscio è tutto in superficie. “La verità è là fuori”, come ama dire Slavoj Žižek citando X-Files. Non c’è un segreto che possa far guarire dalla “malattia” dell’essere umani. Il sintomo non vuole “dire qualcosa”. O meglio, se qualcosa dice è dell’ordine del linguaggio del Joyce di Finnegan’s Wake: una sorta di eterno blablabla spiraliforme che gira attorno al nulla e che non vuol comunicare letteralmente nulla.

Bisogna cambiare prospettiva. Evitare la pretesa di ridurre il sintomo nell’alveo dell’Uno del senso: la stoffa di cui è composto è invece quella di un godimento intransitivo e superficiale. Quello per cui si parla solo per il godimento di parlare, non per dire qualcosa dell’ordine del significato. Lacan ribalta allora la prospettiva del primo Freud: la ricerca di senso non è la guarigione, ma semmai la malattia. L’esperienza dell’analisi non è ricerca di significati e di profondità, ma un attraversamento superficiale della radicalità del non-senso. Non c’è niente di più inaccettabile che pensare che dietro alla superficie non ci sia nient’altro. Che tutto il mondo sia composto di superfici e di superfici di superfici, come in Lewis Carroll. La psicoanalisi allora più che essere vicina alla psicologia, all’antropologia o allo studio dei miti è invece più strettamente imparentata con la matematica e la poesia, due pratiche che hanno da sempre avuto più dimestichezza con la dimensione intransitiva, superficiale e insensata del linguaggio. Un mondo dove le parole non sono nient’altro che parole, e dove le lettere non sono nient’altro che lettere. E non dicono nulla oltre se stesse.

La psicoanalisi allora non crea un sapere – quanto meno non nella sua accezione corrente – semmai compie un’operazione di taglio nei confronti dei saperi che già esistono. La seduta lacaniana, enfatizzando il momento dell’interruzione e della punteggiatura del discorso dell’analizzante, lo mostra nella maniera più chiara nella sua stessa pratica. Non ricuce il nostro rapporto con l’Io, semmai lo disfa. Non dice qualcosa, ma rompe il legame narcisistico che si costruisce con un sapere. Esattamente come per Althusser il sapere si costituiva nelle rotture epistemologiche, non nelle false unità costruttive della rappresentazione. È importante fare questa premessa, perché sta ritornando in auge negli ultimi tempi un’idea della psicoanalisi come “disciplina del senso”: che cosa ha da dire la psicoanalisi sulla politica? Sui dilemmi dell’etica? Sull’arte? Non deve forse la psicoanalisi spiegarci le cose e aiutarci a comprenderle? No, non deve farlo. Il silenzio analitico non è un vezzo narcisistico, è una precisa postura etica. L’atto analitico è un atto di dis-identificazione nei confronti dei saperi costituiti.

Dunque, che cosa ha da dire lo psicoanalista nei confronti dell’esperienza artistica? Se lo chiede Massimo Recalcati ne Il mistero delle cose. Nove ritratti di artisti (Feltrinelli, 2016, pp. 266, 29€), volume che costituisce il punto di arrivo di un confronto che lo psicoanalista milanese porta avanti da anni con il mondo dell’arte, e soprattutto con quello della pittura. Riprendendo alcuni temi che già erano stati sviluppati in passato in altre sedi, come ne Il miracolo della forma (Bruno Mondadori, 2007), Giorgio Morandi, Alberto Burri, Emilio Vedova, William Congdon, Giorgio Celiberti, Jannis Kounellis, Claudio Parmiggiani, Alessandro Papetti e Giovanni Frangi, diventano nomi propri attraverso cui Recalcati riflette su uno dei temi più importanti che hanno attraversato il suo pensiero negli ultimi anni: la sublimazione. Di che cosa si tratta?

Jannis Kounellis, 'Untitled' 1969

Jannis Kounellis, 'Untitled' 1969

Già all’inizio del libro viene ricordato come per Freud “la radice ultima dell’ars poetica [fosse] quella di sopportare la “ripugnanza” verso l’assenza di senso della vita” (p. 11). “Sopportare” dunque, e non “dire qualche cosa” o “significare”. La pratica artistica non riporta la dimensione del non senso a quella della significazione come fanno le ideologie della rappresentazione. Semmai quel non senso prova – come viene detto nel libro – a “circoscriverlo”, a “resistergli”, a “dargli forma”: manipolandolo al livello della superficie, e abbandonando ogni pretesa di vedere “che cosa ci stia sotto”. L’atto di spalmare la pittura sulla tela, di manipolare la materia, così come il poeta fa con le parole e il matematico fa con le lettere e gli assiomi, sono il modo attraverso cui viene preservato l’impossibile; o meglio, di come viene fatta esperienza della plasticità morfologica dell’impossibile e del non senso. La sublimazione non è l’elevazione verticale del reale al livello della “bella forma” come vorrebbe l’estetica borghese, ma è il modo attraverso cui si abita l’impossibile nella sua orizzontalità e nella sua immanenza.

Lo psicoanalista allora non dovrà fare un’operazione di “spiegazione” del lavoro dell’artista e di applicazione di categorie interpretative che facciano da didascalia a quello che si vede. Troppo spesso ancora oggi quando uno psicoanalista (o un filosofo) si confronta con l’arte, il cinema o la letteratura sembra non riuscire a liberarsi da questo fraintendimento di fondo. È una cattiva abitudine che tuttavia non manca di padri nobili, tra cui lo stesso Freud che in Un ricordo d’infanzia di Leonardo da Vinci provò a ricostruire i tratti della personalità dell’artista a partire da un’interpretazione della sua opera (anche se a dire il vero fu lui stesso ad ammettere il carattere approssimativo e dimostrativo del suo saggio). Lo psicoanalista, se è davvero capace di dimostrarsi fedele all’etica di un sapere insostanziale e sottrattivo, dovrà invece semplicemente testimoniare del contenuto di verità dell’operazione artistica, senza provare a spiegarla o a “verticalizzarla” verso un contenuto significante. Muoversi lungo la superficie esattamente come fa un pittore.

William Congdon, New York City (Explosion) 2, 1948

William Congdon, New York City (Explosion) 2, 1948

Tuttavia non tutto il lacanismo è dell’avviso che il reale – o per meglio dire, il reale-in-quanto-impossibile – si costituisca in questa forma: immanente, intransitiva e superficiale. Il lacanismo, soprattutto negli ultimi anni, sta prendendo direzioni anche molto diverse a questo riguardo. È lo stesso Recalcati che in questo libro, utilizzando formule come “mistero dell’assoluta assenza e dell’assoluta presenza” “assoluto” e “irraggiungibile”, sembra avvicinarsi a un’altra idea di reale, non completamente divergente ma nemmeno del tutto sovrapponibile alla prima; un’idea che in effetti è stata da sempre parte integrante sul suo pensiero, come si evince chiaramente da questo passo:

Questo significa che l’evento dell’opera d’arte, quando è tale, vive della sua sola immanenza anti-illustrativa – ogni opera non vuol dire niente, non significa niente se non se stessa –, ma proprio per questo, proprio perché il suo evento è al di là di ogni riferimento ad esso esterno, deve rifiutarsi a ogni riduzione tautologica preservando la sua trascendenza interna. (p. 13).

L’idea insomma è che vi sia una trascendenza interna; che non tutto dell’opera d’arte possa essere ridotto a una geometria di superfici e spazi lisci. Recalcati non ne hai mai fatto mistero, intraprendendo negli ultimi anni un confronto sempre più serrato con il pensiero cristiano, come mostrano alcuni termini come “invocazione”, “preghiera laica” o “apertura inaudita sull’invisibile”. La pittura sarebbe dunque un aprirsi verso un reale – ma più volte nel volume compare il termine di “sacro” – che pur nella sua immanenza rimarrebbe radicalmente eterogeneo: è ciò che mostrerebbero le bottiglie di Morandi, i sacchi di Burri, le Delocazioni di Parmiggiani, gli abiti trafitti da croci di ferro di Jannis Kounellis e le molte altre figure che accompagnano Il mistero delle cose.

Senza alcuna pretesa di risoluzione, ma per provare a compiere un movimento “a lato” di questo problema, un aiuto potrebbe venire dal pensiero di Alain Badiou secondo cui l’arte non sta tanto in rapporto al reale dal lato della rappresentazione quanto da quello dell’atto. L’arte insomma – o per meglio dire, alcune singolarità artistiche – sarebbero operatori che producono quel taglio capace di dividere il tessuto costituito dei saperi e di mostrarne la natura antagonistica o non-tutta, più che un’allusione a dimensione eterogenea o “inaudita”. Come avviene anche per l’atto analitico, una singolarità artistica può essere in grado di spezzare l’Uno del senso attraverso i suoi effetti più che con la sua forma. Il problema non sarà allora tanto quello di contemplarla e stabilire la distanza del suo rapporto al reale, quanto quello di stabilire cosa farsene delle conseguenze della sua azione. Una domanda che più che l’estetica non può che convocare la dimensione della politica.