Speciale

L'Internazionale del trattore

Dopo il trattore è il titolo della recente indagine condotta sul paese della bassa mantovana che fu oggetto del celebre libro di Gianni Bosio Il trattore ad Acquanegra, a quarant’anni dall’uscita (postuma). Ricevo una copia del libro scritto da un’equipe di giovani ricercatori, dalle mani della direttrice della Biblioteca Archivio Emilio Sereni, Chiara Visentin, presso le cui collane il volume (a cura di G. Bonini, P. Clemente, R. Pazzagli, L. Sassi) è uscito quest’anno. Il sottotitolo Acquanegra nel crocevia del presente è emblematico. Ma forse ancor più l’avverbio Dopo proposto nel titolo che, spiega nella prefazione Pietro Clemente, allude certo a un confronto tra l’Acquanegra di Bosio e quella attuale, ma insieme richiama l’immagine stessa del trattore come simbolo, nel secolo scorso, di modernità e innovazione, e oggi rivendicato a emblema delle recenti grandi lotte sociali in Europa, in Francia, in Italia, in India, e dagli stessi lavoratori agricoli Sikh presenti in forma massiccia ora nel paese e nei centri limitrofi della pianura padana. Il trattore certo strumento di lavoro ma ora anche di lotta, come hanno mostrato le cronache, per realizzare quei blocchi stradali che sono diventati la cifra delle più recenti proteste contadine.

Acquanegra: l’ho sfiorato tante volte quel paese quando sono andata a Piadena, nel Cremonese, in visita ai fondatori della Lega di Piadena il Morand (Giuseppe Morandi ora mancato) fotografo, regista e seguace di Bosio e Gianfranco Azzali per tutti Miciu, citati anche nella Prefazione. È grazie a loro che ho potuto visitare la cascina del Vho e la stessa Tor de’ Picenardi che ricorre nel libro. Sì perché Acquanegra amministrativamente dipendente da Mantova è vicinissima al Cremonese e non solo per un fattore geografico ma anche storico ed economico. Così ho attraversato paesi come Voltido, Badia che fu prescelta da Bertolucci per ambientarvi il celebre ballo di Novecento e San Lorenzo Guazzone, dove nella cascina avevo incontrato Jagjit Mehta, un mungitore indiano.

Trattori e migranti. Tutto mi torna in mente mentre leggo il racconto di una delle ricercatrici, Asia Beatrice Cosma, quando, descrivendo un rito religioso Sikh in Acquanegra, osserva la pulizia minuziosa, fatta dalle donne, dell’asfalto su cui sarebbe passato il carro trainato proprio da un trattore con in mostra il Libro sacro della comunità. Il trattore si rivela dunque per i Sikh elemento di conquista della modernità ma insieme altamente sacralizzato a evocare, in Europa come in Asia, una sorta di internazionale contadina nell’epoca, verrebbe da dire, come fanno alcuni, del “post-agricolo”. Tanto più significativo in quelle comunità, come Acquanegra ma non solo, segnate contemporaneamente da un pesante spopolamento e dalla presenza di forti reazioni mirate a salvaguardare le tradizioni culturali dell’area con progetti didattici ed educativi e insieme rivitalizzando soprattutto le feste e le numerose occasioni di socialità.

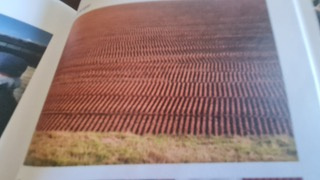

“Trattori” tanti ad Acquanegra negli anni della gioventù di uno dei testimoni intervistati da un altro ricercatore, Matteo Volta, ma anche un tempo – gioco di parole – tante “Trattorie”, quasi una trentina ricorda. E oggi la sfida ad Acquanegra è proprio quel residuo, non indifferente, di spirito comunitario, in un processo di spaesamento di fronte all’accelerazione delle trasformazioni in corso. Dove il trattore diviene il simbolo border line di una modernità ancora domestica, icona di un ideale di autenticità del lavoro agricolo che si va perdendo. Ed è affidato non a caso a esponenti della comunità Sikh del Punjab, mentre il mondo della stalla quasi completamente automatizzata – ci fa notare ancora la Cosma a proposito dell’azienda proprietà di tal Nicola – viene governata direttamente dall’ufficio, da un robot che si occupa della turnazione della mungitura, dell’erogazione del cibo, del monitoraggio sanitario delle vacche. Mentre i livelli fisici che vengono a separare l’uomo dagli animali crescono: dal telefono agli schermi che riportano tabelle e grafici, al plexiglass dello stesso ambiente tecnico dove trovano riparo i supporti. Solo il Sikh Duprit ha ancora un contatto con le vacche.

Un’associazione mi risuona nella mente: anche nella cascina di San Lorenzo Guazzone, che ho visitato più di dieci anni fa, il solo Jagjit seguiva, 12 ore al giorno (da una mungitura all’altra) 200 mucche e dentro alla stalla, ordinatissima, il ciclo del lavoro si compiva in forme ormai del tutto artificiali. L’alimentazione era talmente “spinta” che una vacca a tre anni era già vecchia e anche la riproduzione seguiva ormai criteri del tutto innaturali – commentava il Micio desolato –.

Dopo il trattore dunque. Ma ecco che, attraverso un simbolo ambivalente come il trattore, culture e civiltà lontane, Europa e India, si ritrovano legate evocando una dimensione materiale ma anche culturale del lavoro e della cura degli animali che si va smarrendo nel contesto del post-agricolo, dell’agribusiness e della finanziarizzazione delle campagne. Così da produrre ovunque una forte ostilità, solo in apparenza desueta, alle politiche decise – il caso dell’Europa è esemplare – senza la costruzione di un consenso dal basso.

Spaesamento e reazione che vien tradotto nelle pagine finali del volume in immagini nel lavoro fotografico e antropologico di Carla Angarella: sui paesaggi di memoria di un tempo e su quelli contemporanei, dalle geometrie disegnate sulla terra dai trattori ai riti religiosi Sikh.

I documenti storici e le testimonianze di memoria, l’osservazione partecipata e il materiale interpretativo offerto dalle fotografie, l’immersione nelle stalle, vecchie e nuove, i suoni, gli odori, tutto concorre – nelle parole di Rossano Pazzagli nella postfazione – al racconto complesso di una “comunità contadina”, così era detta in Bosio, e ora più incerta, quasi una “periferia centrale”, data la vicinanza di Acquanegra ai poli dello sviluppo industriale, a ferrovie e autostrade. Acquanegra, il toponimo significa letteralmente “acqua stagnante” è un luogo emblematico dunque – afferma Gabriella Bonini – dove le rapide trasformazioni del tessuto sociale ed economico si possono percepire con più nitidezza che in altri posti proprio grazie al fermo-immagine fatto da Bosio tanti anni prima.

Un paese simile ai tanti che sembrano dimenticati dal nostro Paese, eppure oggi quello che appare come un tramonto definitivo del mondo agricolo può essere anche, in conclusione, qualcos’altro: l’inversione del ciclo letale della crescita infinita, la pratica delle tematiche ambientali, la battaglia per una nuova qualità della vita, il ripristino di esperienze mutualistiche.

Leggi anche:

Antonella Tarpino | Paesaggi fatati delle Langhe

Antonella Tarpino | Archivi del Nord Nord

Antonella Tarpino | Civiltà verticali: Narbona di Castelmagno

Antonella Tarpino | Gli Etruschi, il fascino dei non-antenati?

Antonella Tarpino | L’Ecomuseo parla con una App

Antonella Tarpino | I ribelli del tempo

Antonella Tarpino | Vivere in un crostaceo