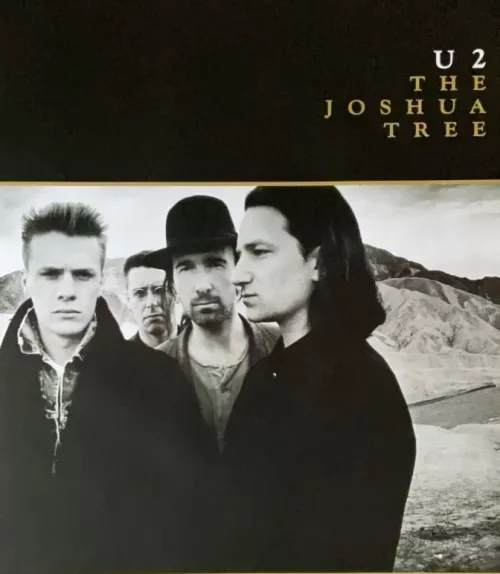

Nel favoloso deserto degli U2

La prima volta che ho visto un Joshua tree è stato nel 1987. Spiccava luminoso alle spalle degli U2 sulla cover di The Joshua Tree, il loro album americano, in un paesaggio lunare di deserto e montagne. Erano gli anni gloriosi del vinile, quando le copertine erano opere d’arte e certe immagini ti si fissavano in testa come chiodi. Per me è stato quell’albero con le braccia contorte scaraventate al cielo – un urlo, una domanda disperata. È rimasto lì, come un altrove impossibile, finché ho sentito che era tempo di andarlo a vedere. Destinazione Joshua Tree National Park, California. Uno dei parchi nazionali più amati d’America, a due ore da Los Angeles.

Dal 1987 di acqua sotto i ponti ne era passata parecchia. The Joshua Tree aveva venduto 25 milioni di copie e alimentato tour oceanici; gli U2 erano diventati star planetarie e la cover di quell’album, con le magnifiche foto in bianco nero di Anton Corbijn, una pietra miliare. In questa storia gli U2 c’entrano però fino a un certo punto come c’entra poco il passato. Cercavo il deserto, la sua luce implacabile e quegli alberi stralunati. Cercavo un’altra risposta alle mie domande su quest’America che da dieci anni è la mia casa e ho incontrato la sua immensità, le contraddizioni e il sapore inebriante del mito.

Il Joshua tree, si racconta, deve il suo nome a un gruppo di Mormoni che a metà Ottocento attraversano il deserto del Mojave nel sud est della California, diretti a ovest. Quell’albero, mai visto prima, sembra evocare la figura di Giosué che nella Bibbia leva le mani al cielo implorando l’aiuto di Dio e così lo chiamano. L’albero di Giosué. Vera o falsa che sia, la leggenda cattura lo sperdimento e lo stupore di quei primi pionieri nell’incontro con il grande deserto americano – una terra dura e desolata, un paesaggio inaspettato che prima di essere fisico appartiene all’immaginario.

Sono gli scenari del racconto biblico che allora regalano al Sudovest l’afflato della Terra Promessa e oggi si intrecciano alle suggestioni dei western, alle distopie post apocalittiche, all’epica on the road. John Ford e Sergio Leone. Thelma & Louise, Easy Rider, Dune. Kerouac e Larry McMurtry. Nulla più di quegli spazi sconfinati incarna la wilderness, la bellezza dell’America, le sue origini e la sua identità. Nulla più di quelle terre scatena la fantasia e gli appetiti.

Le origini sono già nella mia destinazione. Un parco nazionale: la migliore idea mai venuta all’America, per dirla con il regista Ken Burns che al tema ha dedicato un monumentale documentario. La creazione dei National Parks – 63 in tutto il paese a cui si aggiungono 429 parchi statali – prende il via già nel 1872 da Yellowstone e da lì si allarga al resto degli Stati Uniti, con un impulso decisivo da parte di Theodore Roosvelt. L’obiettivo è un capolavoro di concretezza: proteggere ambienti unici, le loro risorse naturali, gli animali, l’aria e l’acqua affinché le generazioni future possano goderne. Il risvolto culturale e l’ambizione storica sono però impliciti. “Gli inglesi avevano Stonehenge, rovine romane, antiche case, palazzi, famiglie reali e ricche tradizioni locali, ma nel 1776 agli americani erano privi di siti e istituzioni simboliche. Finirono così per identificare il loro nuovo Paese con il mondo naturale che combinava tre concezioni contrastanti della natura: utilitaristica, pastorale e primitiva. Erano in contrasto l’una con l’altra ma gli americani divennero abili nell'alternare i concetti a seconda del luogo in cui si trovavano”, scrive David Nye in Conflicted American Landscape. Se milioni di americani ogni anno visitano i parchi e ci portano la famiglia è perché tanta parte dell’identità nazionale riposa in luoghi come il Grand Canyon, Yosemite o Yellowstone. È un sentimento profondo e radicato, anche se poi ciascuno la vede a modo suo e ogni scadenza elettorale rinfocola i conflitti.

Il primo Joshua tree lo avvisto a bordo strada, mentre guido sotto un diluvio e rimango incantata. Anch’io, come i primi pionieri, non ho mai visto niente del genere – metà albero e metà creatura. Immobile sotto le raffiche di pioggia. Indifferente come le montagne che si profilano in lontananza. È un assaggio dei giorni che mi aspettano. Un tempo immobile che dilata le ore all’infinito. Silenzio, luce, vento e un senso di meraviglia che da tempo avevo dimenticato.

Edward Abbey, ambientalista e scrittore, per tre stagioni ha lavorato come ranger in un parco nel deserto in Utah e così ne scrive in Desert Solitaire (1968), un libro che ormai è un classico. Un luogo del genere, nota, “ha la curiosa abilità di ricordarci – come la roccia e la luce del sole, il vento e la wilderness – che là fuori c’è un mondo diverso, di gran lunga più vecchio e più grande e più profondo del nostro, un mondo che circonda e sostiene il piccolo mondo degli uomini come il mare e il cielo circondano e sostengono una nave. Lo shock del reale. Per un po’ siamo di nuovo capaci di vedere, come vede il bambino, un mondo di meraviglie. Per pochi attimi scopriamo che niente può essere dato per scontato [...]” (trad. mia).

È un’esperienza radicale, che da secoli sfiora corde profonde dell’anima. I Nativi americani, che in queste terre si ricollegano a una storia millenaria, rintracciano nel paesaggio una geografia della trascendenza – la natura è famiglia, vita, cultura. Per i creazionisti i parchi rappresentano una sorta di pellegrinaggio religioso – la natura è cattedrale di Dio e il Grand Canyon dimostra la perfezione della sua potenza. E mentre nei vortici di energia del deserto la spiritualità New Age ha trovato l’habitat perfetto, sotto questi cieli indimenticabili un popolo di artisti e sognatori ritaglia frammenti di utopia.

Se solo finisse qui. Se solo un’altra America non premesse alle porte – se solo non fosse già entrata. Oggi come ai tempi dei pionieri, il Sudovest è terreno di scontro e di conquista e la natura la posta in gioco. L’afflusso di visitatori ai parchi è ormai massiccio e così l’indotto economico. Il Grand Canyon totalizza cinque milioni di turisti l’anno, Yellowstone poco di meno. E se negli anni Settanta a Joshua Tree arrivava a stento mezzo milione di persone, oggi i milioni sono tre. Nei mesi di punta, per entrare ci si mette in coda prima dell’alba. L’ambiguità dei parchi naturali è già nella loro ragione d’essere, notava Edward Abbey, che come tutti i misantropi la vedeva giusta. Come si conciliano tutela e fruizione? È davvero possibile? E a chi spetta la decisione?

Negli anni, l’accento sembra essersi spostato sul secondo termine dell’equazione. Accessibilità, comfort. Dove un tempo c’erano sterrati o sentieri, oggi corrono dunque strade asfaltate, affiancate da parcheggi, aree per il picnic, servizi igienici, campeggi. I luoghi della wilderness resistono e sono sterminati ma l’impatto del turismo di massa sull’ambiente e sulle comunità circostanti è innegabile. È la punta dell’iceberg, forse la meno insidiosa, di un conflitto più ampio che investe le risorse naturali e la stessa idea di futuro. Il Sudovest è uno dei terreni su cui si gioca la transizione dai combustibili fossili alle energie pulite ma il nuovo avanza fra mille dubbi e resistenze. Mentre pale eoliche e fattorie solari si moltiplicano e le macchine elettriche diventano sempre più comuni, la scelta di campo sembra facile. Basta però guardare alle battaglie che negli anni hanno visto i leader tribali, spesso con il sostegno degli ambientalisti, opporsi a progetti cruciali per le politiche del New Green Deal dell’amministrazione Biden. La difesa delle terre ancestrali o la decarbonizzazione? Dove le contraddizioni abbondano, la trama non è mai scontata.

È questa tensione fra l’America reale e l’America del mito ad animare l’album The Joshua Tree. E allora come oggi il Sud della California è il posto ideale per tradurla in immagini: “Volevamo trovare luoghi in cui la natura e la civiltà s’incontrano. L’idea, il tema, erano il deserto e le ghost town”, spiega l’art director Steve Averill e il fotografo Anton Corbijn suggerisce come destinazione Joshua Tree.

È il novembre del 1986 e si gela. La foto che diventerà la copertina è già scattata più a nord, a Zabriskie Point nella Death Valley, nei luoghi di Easy Rider. E mentre il pullman si avvicina alla tappa successiva Corbijn vede un Joshua tree a bordo strada. Il gruppo scende e il fotografo scatta in bianco e nero. Intanto, tre jet volano minacciosi a bassa quota verso di loro e la realtà riprende il sopravvento. Si trovano nei pressi di una base dell’esercito, che nel Sudovest occupa un’area ben più estesa dei parchi naturali: i curiosi non sono benvenuti. Quando il servizio fotografico si conclude, il gruppo si ferma nella cittadina di 29 Palms dove gira un video all’Harmony Motel – uno dei pochissimi hotel che al tempo esistono in zona.

Trent’anni dopo, nel 2017, la band celebra l’anniversario di The Joshua Tree con un nuovo tour. Trump è da poco presidente e un cerchio sembra essersi chiuso, spiegherà a Rolling Stone il chitarrista degli U2, The Edge. “Il disco è stato scritto a metà degli anni Ottanta, nell’era Reagan-Thatcher... Thatcher stava cercando di soffocare lo sciopero dei minatori; in America centrale stava succedendo di tutto”. D’un tratto “è come se quelle canzoni avessero un significato e una risonanza che tre o quattro anni fa non avevano”. Alle soglie di un’altra tornata presidenziale, dove il rischio maggiore sono la noia e l’apatia, quella risonanza diventa ancora più inquietante.

Vorrei dire che è la ragione per cui mi sono messa in viaggio. Però non lo sapevo o forse lo sapevo come certe cose che s’imparano da ragazzi. Ci cresci insieme finché le dimentichi perché sono parte di te. Per me è stato quell’albero che nel tempo è cresciuto come un’ossessione – finché è diventato il richiamo a un’altra dimensione e a un’America che, malgrado tutto, è ancora capace di accendere i sogni e la speranza.