Speciale

Paesi e città. Modica

Il detto che recita “Ragusa provincia e Modica ‘sta mincia”, entrato in proverbio e ancora oggi in circolo, sembra confermare la vulgata secondo cui nel 1924, trovandosi in treno con Mussolini, suo compare Umberto Solarino, fascista della prima ora e medaglia d’oro, gli si avvicinò giunti nelle vicinanze di Modica per dirgli: “Non vi fermate qui, eccellenza, Sono tutti socialisti”. Sarebbe dunque stato così che Ragusa, dove il Duce invece scese e fu acclamato da una folla ovviamente oceanica, venne eletta capoluogo e la nobile “città della contea” dall’antico retaggio e dai cento stemmi retrocessa a paesone sovversivo: dove però per mezzo secolo sarebbe stata anzichenò la Dc a dirigere persino le passeggiate dallo Stretto al Monumento, ovvero da un capo all’altro del corso, in Argo il cieco (il romanzo d’elezione della Modica d’antan) definito da Bufalino con una certa dose di enfasi “un maestoso fiume di basole tra due lontanissimi marciapiedi”.

In realtà fino al 1902, anno della grande alluvione, il corso era stato davvero un fiume, il Mothicano, ricoperto, prosciugato e oggi meta della Modica sotterranea che nasconde una sorta di Pompei sommersa punteggiata di cripte bizantine e àmbiti che restituiscono a chi non soffre di claustrofobia la vita di un tempo lungo il fiume. Il cui corso è diventato Corso Umberto, il “Salone”, come è chiamata, con due sicure dosi di enfasi tutta aristocratica, il viale principale intitolato al re che nel referendum del ’46 fu celebrato con un altero plebiscito.

Non si può non pensare in grande parlando di Modica, dal momento che mantiene due patroni in altrettante superbe cattedrali tardobarocche: San Pietro, “u tignusu”, il santo del popolo, e San Giorgio, caro alla borghesia, “cavaddaru” quanto si vuole ma mai che sia stato portato a spalla, addirittura da infedeli immigrati per mancanza di devoti portatori, come pure è successo al gruppo di gesso “San Pietro e il paralitico”.

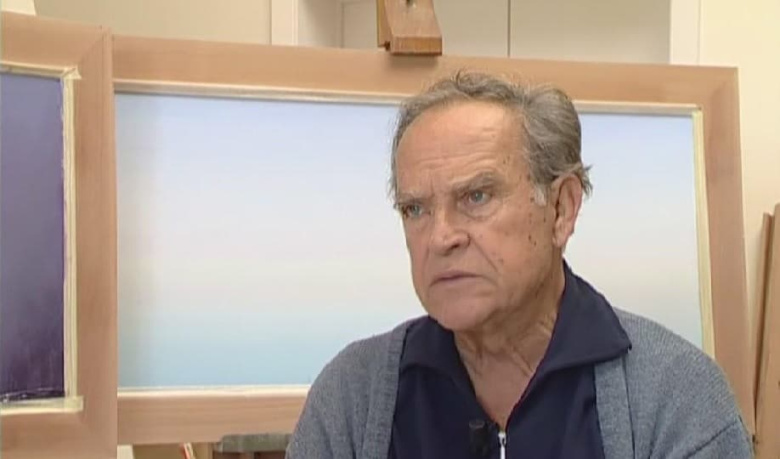

E dopotutto grande è morfologicamente la città, che conta tre quartieri (Modica Alta, Modica Bassa e Sorda), mezza dozzina di frazioni e una trentina di contrade rurali secondo la predilizione tutta locale di abitare in campagna, nel bianco dei muretti a secco che colorano l’altipiano ibleo in un retablo verde-oro costellato di carrubi e bovini autoctoni dal mantello rosso scuro. Piero Guccione, vedutista del mare e paesaggista della terra, nella campagna di Quartarella ha mutato questo mondo separato in un delicato pastello, ammirato principalmente da Vittorio Sgarbi che qui è di casa e che una notte gli bussò alla porta soltanto per vedere subito i suoi ultimi quadri.

In visita nel 2002 a Modica per il titolo Unesco, anche Sgarbi parlò di “città grande e spaziosa e insieme intima e segreta”, cioè da scoprire: com’è per la chiesetta rupestre di San Nicolò Inferiore, raggiunta da due bambini che cercavano il pallone e diventata un mistero e un’attrazione per il suo grande affresco bizantino dove San Michele è in rosso come l’arcangelo ripudiato Uriel, balugina una figura demoniaca e fanno mostra oscuri elementi templari, motivo per cui era stato coperto.

Bufalino era stregato da questa Modica da scovare: “Salute a Modica. E al lembo d’isola ionica che la contiene, signorile e rusticano. Ai portoni delle sue chiese, dove maree di scale s’avventano. Al tepore dei suoi cortili, ai suoi carrubi affettuosi. Ai suoi muri di sasso, lampanti come verbi di Dio. Al suo dialetto pacifico. Alle sue feste, ai suoi lutti, al suo frumento, al suo miele”.

Già. Ma Bufalino dimenticava il cioccolato rinomato in tutto il mondo, quello inventato dalla Dolceria Bonajuto, “antica” come tanti altri negozi che, con lo stesso titolo sull’insegna, sono allineati nel Salone. Nei felici anni Cinquanta di Bufalino insegnante a Modica, il cioccolato non aveva ancora avuto la fortuna di oggi, ma le “impanatiglie” sì: un misto di manzo, spezie e mandorle con l’aggiunta inaspettata di cioccolato in un composto di pasta frolla il cui segreto non è nel gusto ma nella capacità di riconoscerne al palato gli ingredienti.

A Modica la capacità di riconoscere uomini e cose è necessaria come un permesso di soggiorno. Il compositore dell’Ottocento Pietro Floridia, famoso in tutto il mondo, era accortamente evitato nella sua città perché ritenuto un formidabile iettatore. E nel Salone bisogna farsi vedere almeno ogni tre giorni per non essere cercati e riconosciuti nei manifesti funebri che, obbligatoriamente provvisti di foto e in una pletora di bacheche fonte di capannelli mesti e curiosi, certificano la permanenza in vita.

Il più brillante scrittore nativo, Raffaele Poidomani, che intesta una via e un istituto scolastico, ha messo in macchietta, riconoscendone il genuino carattere modicano, una vasta galleria di concittadini facendone figurine e ignorando di essere egli stesso un personaggio da parodia: da riconoscere per strada quando, intabarrato in un impermeabile che una volta era stato bianco, smunto e bisunto, andava cercando ogni sera l’autobus che lo portasse a Dente tenendo le mani sopra le tasche ricolme di libri e provando a mantenersi in equilibrio perché era sempre ubriaco. Di giorno bazzicava tutti i “suttasularo” modicani, quali vengono chiamate le taverne dove chi tracanna vino trangugia anche “bollito”, un piatto di sapori extraforti. La moglie Federica Dolcetti, veneziana, raffinata pianista, melodiosa esecutrice di Chopin, era più beona di lui ma nessuno doveva saperlo. E dal momento che tutti la riconoscevano perché sempre in stato di ebbrezza, rimasta vedova se ne tornò nella sua laguna.

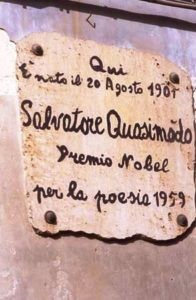

Ma per quasi trent’anni nessuno mai scoprì il segreto e riconobbe l’errore della targa commemorativa affissa davanti alla casa natale di Quasimodo, oggi museo. L’ultima volta che il poeta vi andò, secondo una leggenda diventata tradizione, fu il giorno prima di morire, il 13 giugno 1968. Di ritorno da Ragusa, dove era stato per ritirare il premio Vann’Antò, volle vedere la sua città dove qualcuno lo ricorda al Caffè Orientale in compagnia di una donna, spacciata al solito per la sua segretaria di turno. Il giorno dopo ad Amalfi, a presiedere la giuria di un premio di poesia, fu stroncato da un ictus, per modo che piace qui pensare che forse volle rivedere Modica, con cui aveva avuto rapporti di distacco e sufficienza, in un presagio di morte.

Partecipando all’affissione della targa, Quasimodo non si accorse però di due errori: il suo cognome scritto con l’accento sulla penultima vocale e l’indicazione del Nobel per la poesia. Sarà il figlio Alessandro ad accorgersene e fare affiggere una nuova targa corretta. Ma solo nel 1996.

I modicani amano essere distratti potendo passare per nobili. Nel ghetto ibleo fu necessario piantare addirittura un “cartello” per ricordarsi che tipo di umanità era rinserrata, cartello eponimo perché la zona è chiamata Cartellone ed è la più chic dopo essere stata uno choc, ricercatissima dai forestieri che arrivano da turisti e rimangono come residenti. E per ricordarsi degli aiuti ricevuti da Milano e Palermo al tempo dell’alluvione, un’altra zona è stata chiamata appunto “Milano-Palermo”, così come anche un ponte che porta a Dente, frazione enfaticamente (l’enfasi dell’ipertrofia dell’io collettivo) battezzata “Quartiere d’oriente”, con tanto di serissime indicazioni stradali.

Immaginifici i modicani. C’erano negli anni Sessanta e Settanta di Poidomani, più felici del decennio precedente cantato da Bufalino, figure istituzionali come “l’oratore funebre”, ufficialmente incaricato di pronunciare l’elogio del defunto giunto il corteo che fosse a una determinata cantoniera. Era divertentissimo per le combriccole di buontemponi e perditempo del Salone (che entravano in dieci nel caffè-tabaccheria di Peppe Frasca pronti, dopo la consumazione, ad andarsene uno alla volta senza pagare perché improvvisamente richiesti fuori e che affiggevano manifesti mortuari di amici solo per riconoscere loro l’immediato riscontro della stima comune dopo che si scoprivano trapassati) scambiargli i discorsi in tasca e fargli dire di un morto quanto sarebbe valso invece per un altro. Gente così i modicani.

Il barone Raffaele Sipione, nobile decaduto e figura eccentrica di uomo di spirito, quando fu costretto a esercitare un’attività borghese pensò di fare il tassista notturno e inventò il taxi erotico. L’idea era di andare alla stazione ferroviaria con una bambola gonfiabile delle cui grazie i clienti avrebbero goduto nel sedile posteriore durante un tragitto lungo secondo la loro fregola. Per qualche ragione il barone Sipione non fece poi il tassista ma sollazzò un sacco di gente divulgando entusiasta la sua ignobile pensata. Che non compiacque certo gli altri nobili, senza più gli anelli ma con le dita sempre blu e scattanti nella venerazione portata alla prima musa di Modica che è la musica.

Note decadenti di pianoforti che hanno vibrato ben meglio in altri tempi, accompagnando il tintinnio di monete d’oro e d’argento che sui tanti tavoli verdi della Modica godereccia spostavano patrimoni e magioni, hanno quelle sì animato le notti dei palazzi barocchi esorbitanti, ai balconi colmi di antichi sospiri, di ninfe, amorini, chimere, vecchioni e crapuloni.

A Palazzo Polara, oggi proprietà del Comune e inutilizzato, l’ultima inquilina, Amalia Polara, riuscita a separarsi dal marito il tempo che la carrozza da San Pietro arrivasse a San Giorgio, è morta lasciando tra piano nobile e scalone il suo fantasma a vagolare, nonché un suo ritratto a una parete che attirava e atterriva per il vestito nero e uno sguardo inquietante impossibile da levarsi di dosso da qualunque angolo si osservasse. Il dipinto non c’è più, ma il fantasma non è confermato che sia stato allontanato. Viveva da sola Amalia Polara, secondo un destino comune a molte nobildonne modicane che frequentano l’Accademia musicale Floridia, visitano le mostre di pittura, siedono con aria compresa alle presentazioni dei libri di autori del continente.

Scampoli di un passato illustre. Oggi Modica vive all’ombra di sé. La popolazione decresce anno dopo anno; il Comune si dibatte da decenni in uno stato di sofferenza finanziaria che costa il picco record delle tasse; nella cultura l’ultimo scrittore è stato Franco Antonio Belgiorno, risentito contro tutti e pronto a rifare Poidomani tirando indegni e infami nei suoi racconti al veleno; nel cinema, scomparso Marcello Perracchio, è rimasto Aurelio Grimaldi che però non è vissuto a Modica né se ne è mai occupato. Esaurita l’onda lunga di “Montalbano”, arrivata con il suo carico di visitatori anche a Modica, distante pochi chilometri da Scicli, il turismo è oggi affidato alla sola egida Unesco del Val di Noto. Che non basta. Modica, alla stessa latitudine di Tunisi, è il punto finale dell’autostrada Siracusa-Gela, un capolinea che non ha finora portato grandi vantaggi. La città è sospesa in un tempo estraneo, come se aspettasse il fatto nuovo che la riporti ai suoi fasti, senonché non si capisce da dove possa arrivare.

Sospesa e a metà. Bufalino la vedeva “un paese in figura di melagrana spaccata; vicino al mare ma campagnolo; metà ristretto su uno sprone di roccia, metà sparpagliato ai suoi piedi; con tante scale fra le due metà, a far da pacieri”. E a metà, tra passato e presente, è oggi la sua storia: se non è ben oltre.

Leggi anche:

Silvia Bottani | Paesi e città. Rimini