Šklovskij, formalista sentimentale

Una cosa che colpisce negli scritti di Victor Šklovskij è la gran quantità di punti a capo. Accade che le sue pagine siano ricche di spazi bianchi, che la scrittura sia parecchio sminuzzata, paratattica più che ipotattica, e viene da chiedersi a che pro. La lettura ne risente. Il ritmo del ragionamento, o del racconto, è incalzante, accostando pause frequenti e affermazioni sentenziose, cosa che crea entusiasmo e insieme ansia, euforiche scoperte intervallate a perplessità. Non essendoci un esplicito filo del discorso, sembra che l’autore non abbia le idee chiare, che respiri a fatica, sempre alla ricerca di pesci da pigliare, di idee da afferrare alla bisogna. Ed effettivamente questo gigante della teoria e della critica letterarie, nonché notevole esperto di cinema, teatro, pittura, fumetto e quant’altro, non sappiamo se per temperamento o per falsa modestia è tutt’altro che un pensatore sistematico; o, forse, è in generale tutt’altro che un pensatore. Almeno nel senso tradizionale del termine. La lettura attenta e l’esame puntuale delle opere letterarie, piuttosto, sono state il suo terreno privilegiato di ricerca e di riflessione. Metafisica fatta con altri mezzi, quelli della descrizione e dell’analisi.

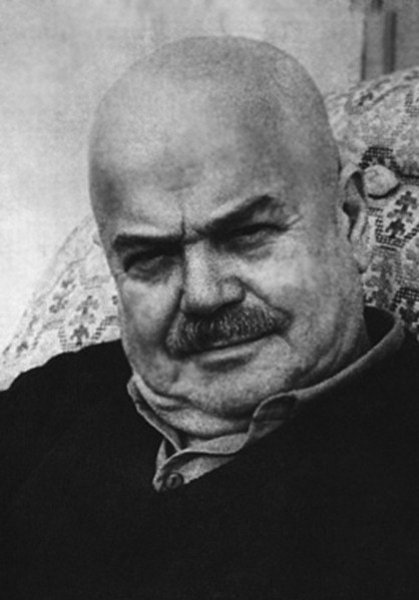

Victor Borisovič Šklovskij (1893-1984) è stato uno degli esponenti di punta del cosiddetto formalismo russo (accanto a Jakobson, Tynjanov, Eichenbaum, Tomaševskij, Propp, Brik Bogatyrëv e molti altri). Cosiddetto perché i formalisti non si sono mai autoproclamati tali, e sono stati semmai i loro avversari teorici (e politici: Trotskij e Bucharin in testa) a inventare, polemicamente, questo epiteto tanto pungente quanto affrettato. Fra i fondatori, a metà degli anni Dieci del secolo scorso a Pietroburgo, del celebre Opojàz (Società per lo studio del linguaggio poetico), Šklovskij pubblica innumerevoli testi, sia di critica sia di narrativa, resistendo alla meno peggio alle pesanti vessazioni del regime sovietico nei confronti dei non marxisti. Scrive su Tolstoj, Majakovskij, Ėjzenštejn, Boccaccio, Dostoevskij, Sterne, Turgenev, Dickens, Gilgamesh, Lermontov, Cervantes – e la vertigine di questa lista non è casuale: per lui la storicità e la socialità di un testo fuoriescono dal suo stile, non dal famigerato contesto, termine assai vago cui spesso si ricorre quando non si ha di meglio da dire o da pensare. Fra le sue innumerevoli opere, molte delle quali tradotte in Italia, ricordiamo Materiali e leggi di trasformazione stilistica (Pratiche, poi Elliot), interamente dedicato a Guerra e pace di Tolstoj; La mossa del cavallo (De Donato, poi Ripostes), collezione di scritti vari; Simile e dissimile (Mursia), che raccoglie diversi saggi di comparatistica poetica; Marco Polo (Mondadori, poi Quodlibet); Majakovskij (Il Saggiatore); Tolstoj (Il Saggiatore); Sua maestà Ėjzenštejn (De Donato); L'energia dell'errore (Editori Riuniti); Sul cinema (Temi), oltre ai saggi disseminati in opere collettive come I formalisti russi curato da Tzvetan Todorov (Einaudi), La semiotica nei paesi slavi curato da Carlo Prevignano (Feltrinelli), I formalisti russi nel cinema (Garzanti) curato da Giorgio Kraiski e tantissimi altri. Ci sono poi opere non di critica ma di narrativa, come Viaggio sentimentale (De Donato, poi Adelphi), quasi un’autobiografia (il riferimento a Sterne non è casuale), Zoo o lettere non d’amore (Einaudi, poi Sellerio), un romanzo epistolare erotico dove, per autocostrizione, l’amore non è mai nominato, C’era una volta (Il Saggiatore), assortimento di memorie personali. Per non parlare delle innumerevoli sceneggiature cinematografiche, non accessibili in italiano.

C’è poi Teoria della prosa (1925), la sua opera più nota, quella che ha avuto più successo, e che, avendo appena compiuto cent’anni, dopo varie edizioni e ristampe (De Donato, Einaudi) esce adesso da Quodlibet (postfazione di Jan Mukařovský, pp. 302, € 24). Leggerlo, meglio ancora rileggerlo, è una gioia. Anche grazie a quei punti a capo, a quegli spazi bianchi, a quella frammentazione del discorso, nonché alle continue digressioni che scansano, senza nemmeno nominarle, le critiche impietose, per non dire le denigrazioni, sicuramente le incomprensioni, che il metodo formale ha subìto già dalla sua nascita. Anche a causa del suo carattere antiaccademico, scanzonato, rivoluzionario che lo accosta, ben più che ai soviet, ai futuristi russi e al cinema a loro contemporaneo. Così lo descrive Victor Erlich nel suo fondamentale libro sul Formalismo russo (1964, ancora uno dei migliori testi su questo tema): “D’intelligenza viva, esuberante e versatile, sempre oscillante tra teoria letteraria e feuilleton, fra filologia e arti figurative, questo enfant terrible del formalismo russo si sentiva più a suo agio fra il chiasso dei caffè letterari che nelle raccolte aule universitarie”.

La posizione di Šklovskij è netta. “Noi non sviliamo le opere, le svitiamo” è il ritornello con cui sbeffeggia gli accigliati universitari che, molto semplicemente, non vogliono o non sanno capirlo. I suoi interessi sono tutti verso quello che chiama il ‘procedimento’ letterario, ossia né più né meno che le scelte linguistiche, stilistiche e poetiche che portano alla costruzione di ogni opera; mentre i contenuti di tale opera ne costituiscono la ‘motivazione’ esteriore, la giustificazione posticcia della sua esistenza in vita. La storia letteraria è storia di procedimenti formali, di successioni e trasformazioni, ma soprattutto di traduzioni e tradimenti delle convenzioni accettate, dei canoni attestati, di tradizioni che dimenticano d’essere là perché invenzioni riuscite. Laddove gli aspetti tematici delle opere sono funzione – necessaria, ma non sufficiente – delle scelte operative di fondo. Così, quanto Tolstoj descrive le battaglie napoleoniche dal basso, mettendo a fuoco più il caos degli scontri, le vicissitudini dei soldati, la miriade di sensazioni che provano quei disgraziati momento per momento, mettendo invece in secondo piano le grandi strategie belliche dei generali che guardano il tutto da lontano coi loro bravi cannocchiali, sta giocando con gli spostamenti progressivi del punto di vista del narratore, ma sta conseguentemente dando precisi giudizi sulla guerra in generale. Ne segnala la tragica follia semplicemente modificando l’inquadratura implicita con cui si attua il racconto. Passando per quella che Jakobson, in quegli stessi anni, chiamava la letterarietà (ossia l’essenza linguistica e stilistica delle opere), Šklovskij punta dritto ai problemi più generalmente culturali, spirituali. Così a suo dire il Don Chisciotte di Cervantes è un romanzo che nasce forzando di un bel po’ la tradizionale struttura della raccolta di novelle, e lo fa indirizzando tutte le attenzioni verso un solo personaggio, di fatto modificando, per conseguenza, la nozione stessa di individuo al sorgere della modernità.

Da questo punto di vista il testo che più appassiona Šklovskij è senza dubbio il Tristram Shandy di Laurence Sterne, l’antiromanzo per eccellenza che, facendo della composizione letteraria il contenuto primo della storia, mette a nudo il procedimento romanzesco in generale. In questo libro, nota Šklovskij, l’azione narrativa è interrotta di continuo, si torna più indietro di quanto non si vada avanti, e il racconto della nascita dell’eroe prende tanto di quel tempo che l’eroe non riesce nemmeno a venire al mondo. A pagina 242 ancora non se ne hanno tracce. Analogamente, la dedica sta a pagina 6, la prefazione dopo il capitolo XX, e i capitoli XVII e XIX seguono il capitolo XXV. Perfino l’atto di concepimento dell’eroe, l’accoppiamento dei genitori, viene interrotto dalla futura mamma, nonché da una serie di considerazioni del narratore autobiografico circa la finta sbadataggine del padre. Si capisce insomma che tutte queste trasgressioni della forma canonica del romanzo additano quella stessa forma, facendone una parodia. “La comprensione della forma attraverso la sua infrazione è il contenuto stesso del romanzo”. La frammentarietà costitutiva, la serie infinita delle digressioni, le continue allusioni, i giochi temporali e causali del Tristram Shandy costituiscono il suo specifico procedimento, laddove la vita del protagonista ne è la motivazione esteriore. Motivo per cui, se ne conclude, “il Tristram Shandy è il romanzo più tipico della letteratura mondiale”.

Ed ecco apparire la nozione chiave del pensiero di Victor Šklovskij, quel dispositivo letterario dello straniamento che l’autore della Teoria della prosa ritrova in molteplici opere letterarie, se non in tutte, di fatto adoperandolo egli stesso per descrivere quelle opere. La sindrome del punto a capo si spiega così: Šklovskij parla di Sterne imitandone lo stile, facendo suoi i procedimenti metadiscorsivi dello scrittore inglese. Come di Cervantes o di Tolstoj. In che cosa consiste questo straniamento? Se nella vita quotidiana tendiamo a non percepire più cose e persone che abbiamo costantemente dinnanzi a noi, con noi, scopo della letteratura, e in generale dell’arte, è secondo Šklovskij, quello di de-automatizzare la percezione, facendo cogliere in modo nuovo, diverso, dissacrante ciò che era sparito dal nostro orizzonte di vita. Basta modificare lo sguardo, usare terminologie diverse (Tolstoj parlava dell’ostia come di insapori “pezzettini di pane”), deformare la realtà per farla riapparire in tutta la sua densità. Così lo straniamento letterario è quando, sempre in Tolstoj, c’è un cavallo che parla del suo padrone non riuscendo a capire il senso di una parola come “mio”. Una critica alla proprietà privata passa dalla modifica di prospettiva, dal dar la parola a un animale che generalmente non la ha, o non la sa usare. In tal modo si può straniare la lingua comune, per inventare il linguaggio poetico; si può straniare la convenzionalità della tradizione letteraria, creando opere nuove; si può straniare la realtà stessa, dandole nuovi significati.

Spiega Victor Erlich: “Il discorso suonava aperta sfida all’estetica realista. Non la rappresentazione della vita in immagini concrete, ma al contrario la distorsione creativa della natura mediante una serie di artifici di cui l’autore dispone: questo era, secondo Šklovskij, il vero fine dell’arte”.

Lo scontro non è allora, come ingenuamente lo si dipinge, fra formalisti e contenutisti, ma fra due modi diversi di intendere i contenuti letterari. Da una parte dipingere la realtà per quel che è, o si vuol far credere che sia. Dall’altra riprodurla per quel che essa diviene se vista con occhi diversi, se allucinata, ritrovata con altre significazioni possibili. Se nel primo caso c’è il culto del realismo, termine e concetto assai sfuggente, se non equivoco (c’è un celebre articolo di Jakobson del ’21 definitivo su questo punto), nel secondo c’è una movenza estetica che non è irrealismo (art pour l’art, come erroneamente è stato detto) ma una specie di realismo per così dire aumentato: non c’è miglior modo di parlare del mondo che averne una visione straniata. Cosa che, come è noto, diverrà la prospettiva drammaturgica di Bertold Brecht, filosofica di Walter Benjamin, semiologica di Roland Barthes. Ai posteri l’ardua sentenza di decidere dove stia la posa più efficacemente rivoluzionaria. E quei posteri siamo noi.

Leggi anche:

Luigi Grazioli, Viaggio sentimentale

Valeria Bottone, Šklovskij e Rozanov, al di là e al di qua del tempo