Shelley e Byron: morti parallele

“La mia venuta al mondo è stata inopportuna. Perché sono nato con il marchio e il destino del vagabondo”. Comincia così The Adventures of a Younger Son, la fortunata e voluminosa pseudo-autobiografia di Edward John Trelawny (1792-1881). Il libro, uscito in Inghilterra nel 1831, ha avuto molte ristampe e traduzioni in varie lingue (ma non in italiano). L’incipit ricorda quello graffiante del Tristram Shandy di Laurence Sterne: “Vorrei che mio padre o mia madre, o addirittura entrambi, dato che era compito di entrambi svolgere quell’azione, si fossero preoccupati di quel che facevano quando mi hanno concepito”. Le vite dei due protagonisti, così come i due libri, vanno poi in direzioni completamente diverse, ma in entrambi i casi si muovono a passo spedito, fra capriole, digressioni e sorprese. Quella di Trelawny, raccontata qui nelle sue peripezie di avventuriero e corsaro, copre i primi vent’anni della vita di questo aspirante eroe del romanticismo inglese. Irrequieto fin dai primissimi anni, una sorta di Gian Burrasca di primo Ottocento, autore di marachelle a volte macabre, come l’impiccagione cruenta di un corvo particolarmente amato dall’odiato padre, Trelawny viene recluso ancora giovanissimo in un rigido collegio inglese, che ha più l’aspetto di un riformatorio che di una scuola; poi, visto che le bacchettate dei maestri non servivano a nulla, viene fatto imbarcare come mozzo nella marina inglese, e spedito nei mari del Pacifico a imparare come stare al mondo. Il libro ha pagine che tengono incollati, e che, per ritmo e inventività, spingono il lettore a seguire con partecipazione le disavventure di questo irascibile picaro del mare che si trovava a proprio agio in mezzo alle tempeste, “fra il conflitto degli elementi, una specie di guerra che si armonizzava con i miei sentimenti. Più era grande la tempesta maggiore era il piacere che provavo. Il mio disprezzo per il pericolo mi garantiva la sicurezza”, si legge nel dodicesimo capitolo. Trelawny è un avventuriero e anche un narratore, e come tutti i racconta-storie di questo tipo, inventa molto e immagina molto. Alcuni studi hanno stabilito che solo un decimo delle vicende raccontate nelle Adventures of a Younger Son sono affettivamente successe all’autore, che aveva nel cuore il mito romantico dell’eroe inquieto e ribelle. Pare che tenesse sotto il cuscino e venerasse come una reliquia Il corsaro, la novella in versi di Lord Byron, e abbia fatto di tutto per incontrare il poeta ed essere ammesso al circolo, piuttosto esclusivo, dei poeti romantici in Italia, esuli dall’Inghilterra per le loro idee anticonvenzionali e per gli scandali famigliari.

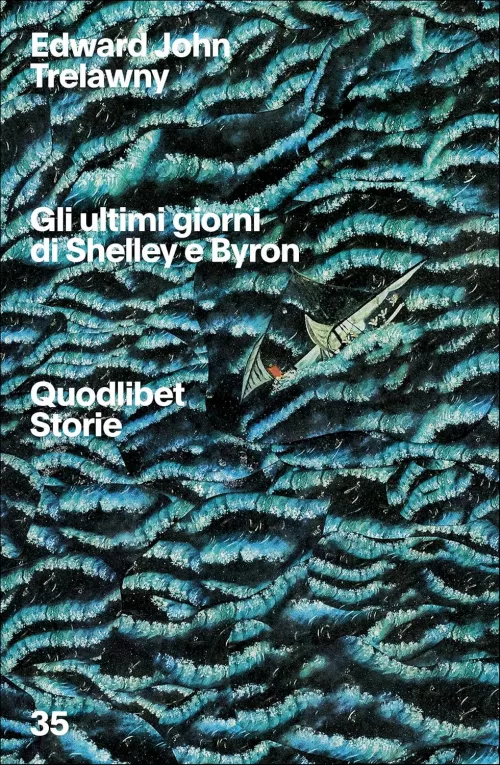

È proprio del rapporto che ebbe in particolare con Shelley e Byron che Trelawny scrive nel suo secondo e ancor più fortunato libro, Recollections of the Last Days of Shelley and Byron, ora finalmente tradotto, per la prima volta, in italiano con il titolo Gli ultimi giorni di Shelley e Byron, nell’ottima versione di Marcella Majnoni e Giuseppe Lucchesini, con un’altrettanto opportuna e sollecitante nota introduttiva di Dino Baldi per Quodlibet.

Dopo gli anni in mare e un matrimonio sfortunato, a ventinove anni Trelawny, grazie alla mediazione dell’amico Edward E. Williams, incontra finalmente nel gennaio 1822 a Pisa il coetaneo Percy Bysshe Shelley, e subito dopo, sempre a Pisa, Lord Byron, di quattro anni più vecchio di lui. Con loro stabilisce un rapporto di quasi quotidiana frequentazione, che durerà fino alle tragiche morti di Shelley, Williams e del giovane mozzo Charles Vivian nel naufragio del Don Juan, al largo di Viareggio, nel luglio del 1822, e alla morte di Byron, a Missolungi nell’aprile del 1824, durante la “sua ultima, donchisciottesca, crociata in Grecia” (p. 171). La venerazione di Trelawny nei confronti di Shelley scattò immediatamente al primo incontro: “Possibile che questo ragazzo imberbe dall’aria mite fosse l’autentico mostro che sapevo in guerra con il mondo intero? Scomunicato dai Padri della Chiesa, privato dei suoi diritti civili per decreto dell’odioso Lord Cancelliere, rinnegato da tutta la sua famiglia e biasimato nei saloni della nostra letteratura, suoi rivali, come fondatore di una setta satanica?” (p. 32). E questa sincera ammirazione per questo tormentato, solitario personaggio, assetato di conoscenza, eppure “cordiale, allegro, generoso con gli altri sebbene parsimonioso con sé stesso” (p. 53) durerà per tutta la vita, al punto che volle che le proprie ceneri fossero deposte accanto a quelle di Shelley nel cimitero acattolico di Roma, dove ancora oggi le due lapidi si trovano affiancate. Fu proprio Trelawny che si assunse l’incarico di riesumare la salma di Shelley ritrovata dieci giorni dopo il naufragio, e inizialmente sepolta in tutta fretta dalle guardie locali in riva al mare per ragioni sanitarie, di cremarla sulla spiaggia secondo il rito degli antichi greci, per poi portarne le ceneri nel cimitero romano, accanto all’amico Keats, morto l’anno precedente. “A Livorno – scrive Trelawny – feci costruire, con barre e lastre di ferro, un forno montato su un supporto, e mi provvidi di combustibile, e di tutto ciò che si diceva usassero gli Elleni – tanto amati da Shelley – per le loro pire funerarie” (p. 105). Dapprima fu cremato il corpo di Williams: “La pira funeraria era ora pronta; accesi il fuoco, e il legno di pino – secco e resinoso – prese a bruciare furiosamente […]. Non appena le fiamme si furono schiarite, consentendoci di avvicinarci, gettammo incenso e sale nel forno, e versammo sul corpo una fiasca di vino e dell’olio. Non ci fu un’orazione greca, perché avevamo perso il nostro bardo ellenico” (pp. 107-108). Poi, il giorno seguente, fu cremato il corpo di Shelley: “Dopo che il fuoco si fu ben avviato, ripetemmo la cerimonia del giorno precedente; e sul corpo morto di Shelley venne versato più vino di quanto egli ne avesse consumato durante la sua vita. Il vino, l’olio e il sale fecero brillare e vibrare le auree fiamme” (p. 109). Sono pagine famose di questo libro che ricostruisce nei dettagli quei mesi fra Toscana, Liguria e Grecia, servendosi a volte anche di preziose lettere, che divennero parte integrale del testo, inviate a Trelawny da Shelley, Williams, Byron, Leigh Hunt e altri protagonisti di questo straordinario circolo di poeti.

Recollections è scritto molti anni dopo gli eventi narrati ed esce nel 1858. Conoscendo Trelawny è facile ipotizzare che la ricostruzione apparentemente così puntuale dei dialoghi riportati nel libro sia frutto in parte almeno della sua fervida e libera capacità ricreativa, nondimeno il libro diventa subito un riferimento per gli studi sulle vicende biografiche di Shelley e Byron, ma è anche un testo di piacevolissima lettura. Spesso, con pochi tratti essenziali, che raccontano azioni senza orpelli aggettivali, riesce a restituire un ritratto vivo dei due poeti così diversi per indole e per poetica: “Tornato a Pisa, trovai i due poeti impegnati nella routine adottata prima della mia partenza: il primo si alzava dopo mezzogiorno, bighellonava fino alle due o alle tre, percorreva a cavallo la medesima strada, si fermava al medesimo podere, sparava con le sue pistole ad aria compressa, e tornava sulle sue tracce con la medesima andatura; il suo frugale pasto era seguito dalla consueta visita a una famiglia italiana, e poi – la lampada di mezzanotte, i versi immortali… L’altro si alzava alle sei o alle sette, leggeva Platone, Sofocle o Spinoza, accompagnandoli con un tozzo di pane secco; poi, con un libro in mano, si univa a Williams – che scendeva lungo l’Arno con una piccola barca piatta –, e andava nella pineta, o in qualche luogo fuori mano. Quando gli uccelli andavano a dormire, lui tornava a casa, e parlava e leggeva fino a mezzanotte” (p. 82-83).

L’aspetto che colpisce di più nel libro è la descrizione psicologica dei due poeti. Una descrizione chiaramente in soggettiva e partigiana, perché è evidente che, se nei confronti di Shelley non c’è da parte di Trelawny che incondizionata ammirazione, nei confronti di Byron prevale invece una più graffiante, forse, conflittuale distanza. Dopo i lunghi giorni passati assieme in mare verso l’avventura in Grecia, poteva dire di Byron di non essere “mai stato in mare con un compagno migliore”, e nel corso del libro ci sono mille passi in cui riconosce la genialità dell’autore e la reverenza nei suoi confronti, ma le riserve sul carattere irascibile, “cinico”, “arrogante” del poeta sono dappertutto, e altrettanto spesso sono contrapposte alla esaltazione del carattere profondo, malinconico, solitario e rispettoso di Shelley. “Quando arrivammo Byron era paonazzo, irritabile, imbarazzato, eccessivamente cerimonioso e a disagio, palesemente preoccupandosi molto di sé e molto poco degli altri” (p. 57). E poco dopo, con una considerazione generale che spesso Trelawny inserisce nel corso della narrazione: “Fare la conoscenza di uno scrittore spesso significa distruggere l’illusione creata dalla sua opera; sollevate il velo del santuario del vostro idolo, guardatelo in berretto da notte, e scoprirete una vecchia brontolona, un insopportabile pedante, un pretenzioso bellimbusto, un servile adulatore, un insolente snob, o, nel migliore dei casi, un comune mortale. Invece di quel nobile spirito in cerca della verità e della conoscenza astratta, dalla natura troppo delicata per sopportare le volgarità della vita, come lo avevamo immaginato, troviamo lui, tutto egoismo e vanità, in uno stato di perenne smania e irritazione per le sciocchezze. Come regola generale, quindi, sarebbe saggio evitare gli autori più amati, perché una volta conosciuti, le loro opere non vi piaceranno più” (p. 57).

È una frase quest’ultima, che ha la forza e la speditezza dell’aforisma e della massima, una caratteristica non insolita nella scrittura di Trelawny. Il libro ne offre diversi esempi: “Non si conosce il carattere di un uomo fin quando non si è confinati con lui su una nave – o il carattere di una donna fin quando non la si è sposata” (p. 147); “Se ti avvicini troppo ai prodighi rischi di farti catturare dal vortice che creano, mentre con il parsimonioso non puoi che trovarti bene” (p. 137); “Un autore rinomato non legge mai le opere dei suoi contemporanei, se non per stroncarle” (p. 23). Quest’ultima sarcastica considerazione segue un suo casuale incontro a Losanna nel 1820 con Wordsworth, che alla sua domanda su che cosa pensasse di Shelley come poeta avrebbe risposto: “Niente […] Se un poeta non ha prodotto niente di buono prima dei venticinque anni, possiamo concludere che non ne è capace, né lo sarà mai” (p. 22). Wordsworth lesse finalmente alcune poesie di Shelley dopo la morte e non poté che rivedere il proprio giudizio. Se per Trelawny è meglio non conoscere i poeti di persona perché il rischio serio è che non piacciano più, Shelley costituisce tuttavia una eccezione alla regola.

Il libro si può articolare in tre parti: nella prima si racconta dei sei mesi intercorsi fra il primo incontro di Tralawny con il circolo pisano dei poeti e la morte di Shelley, nella seconda il viaggio con Byron alla volta della Grecia fino alla morte del poeta, nella terza la partecipazione di Trelawny alla guerra greca. Se l’ultima è, nonostante le vicende raccontate, meno coinvolgente e a tratti confusa, le prime due, che costituiscono il cuore del volume, offrono pagine molto intense in cui sono riportate interessantissime riflessioni di Shelley e Byron sulla poesia, sulla natura, sulla morte e sono, come li ha ben definiti Dino Baldi, preziosi frammenti “di vite parallele” di due uomini diversi, ma accomunati dal medesimo destino di essere transitati troppo rapidamente su questa terra, spinti da una “una vitalità talmente prorompente da trasformarsi in disprezzo per la vita” nel caso di Shelley, che non volle mai imparare a nuotare nonostante la sua passione per l’acqua, e di una ironica “indifferenza per la vita” (p. 13) nel caso di Byron.