Susan Sontag tra virgolette

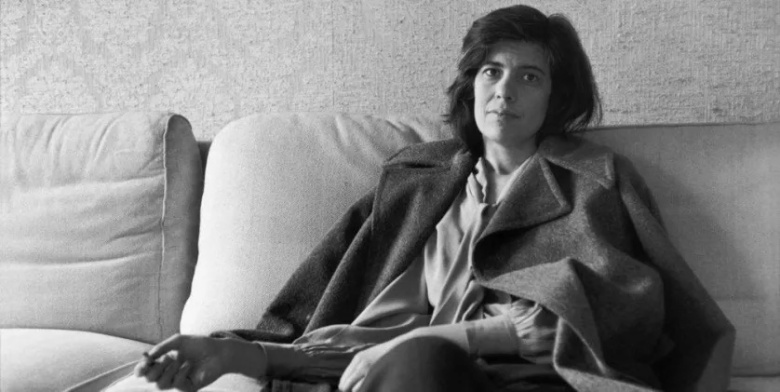

Se c’è una volta che la frammentazione del trattamento in lemmi – che confesso di non amare molto – mi sembra giusta ed efficace è quella di una figura così realmente sfaccettata come quella di Susan Sontag. Il volume della ormai collaudata collana “Biografie” dell’Electa a lei dedicato ne restituisce pienamente la complessità e le ragioni (Susan Sontag, Electa, Milano 2025). Curato da Massimo Fusillo, che ne compila le voci insieme a Giuseppe Carrara, Serena Guarracino, Giulio Iacoli, Cristina Savettieri e Beatrice Seligadi, copre della grande saggista, scrittrice, intellettuale, regista, donna, ogni tema e aspetto non solo con acume e competenza, ma anche con equilibrio. Non è né scontato né facile in realtà, perché Sontag è stata un personaggio alquanto problematico.

Chi, come me, ne conosceva solo i libri e qualche episodio biografico famoso, esce piuttosto sconcertato dalla lettura di una sua biografia come quella uscita da non molto di Benjamin Moser (Sontag. Una vita, Rizzoli, Milano 2023): frustrazioni, problemi, incertezze, contraddizioni, tormenti, una vita tesissima, a me è sembrata fin troppo marcata dal biografo. Certo, non si può sottovalutare il dolore degli altri, incontornabile e inconvertibile, intransitivo, intraducibile, non metaforizzabile, non virgolettabile, come ha insistito Sontag stessa, e ben specifica la voce “Dolore” del volume Electa, ma ognuno faccia i propri pensieri e conti su come restituirlo.

Nata nel 1933, Susan Sontag ha un’infanzia complicata dalla morte del padre che lei ha solo cinque anni e da una madre particolare con cui ha un rapporto complicato e mai risolto; studentessa eccellente, ma mai soddisfatta dei diversi ambienti universitari che frequenta. Si sposa a soli diciassette anni, altre complicazioni. È tormentata dalle proprie vicende sessuali, difficili da gestire soprattutto in quegli anni: si dichiarerà bisessuale, per precisare (vedi la voce “Bisessualità”), forma di libertà naturale, rivendica, ma con rapporti descritti sempre come problematici. I decenni che attraversa sono tutti complessi: il consumismo degli anni Sessanta da un lato e la reazione intellettuale dall’altra, il dibattito politico, la Guerra del Vietnam; la radicalizzazione degli anni Settanta, le disillusioni sociali, politiche, intellettuali. Lei diventa una vera e propria icona, perfino con le sue contraddizioni, una figura emblematica per una intera generazione, riscuote un successo che la porta costantemente al centro dei dibattiti. Contestata anche, certo, dai conservatori ma non solo, accusata di mille fraintendimenti. D’altro canto tocca sempre dei punti vivi e profondi, porta a galla le questioni che gli altri osano appena sfiorare.

Poi arriva la malattia, il cancro, da cui esce evidentemente devastata. Il famoso ciuffo di capelli bianchi diventa il marchio visivo del suo dolore, e insieme della sua vittoria sulla malattia. Tutto è argomento della sua scrittura. Alla malattia dedica un libro memorabile in cui denuncia il lavoro di mistificazione che ne viene fatto attraverso il linguaggio accusatorio, moralista, ideologico, con cui se ne parla e scrive: Malattia come metafora (1978). Quando con gli anni Ottanta un’altra devastante malattia falcerà milioni di vittime, l’Aids, riprenderà il discorso anche su di essa (L’Aids e le sue metafore, 1988). Poi la leucemia la travolgerà a sua volta, uccidendola nel 2004 (vedi le voci “Aids”, “Cancro”, “Malattia”).

Gli anni Ottanta sono anche gli anni del Postmodernismo e Sontag si ritrova in una posizione quasi rovesciata: ora è il simbolo di un intellettualismo vecchio stampo che viene criticato sotto ogni aspetto. Lei stessa ne è scossa, produce pochissimo, specie rispetto agli standard elevatissimi dei decenni precedenti, è “incerta”, come specifica Moser, ma non dell’incertezza positiva che costituiva la sua forza, cioè il suo antidogmatismo e la sua apertura costante, ma di quella propriamente dell’insicurezza, dell’oscurità. Ancora una volta rispecchia perfettamente il travaglio di molti intellettuali che non trovano più nella sinistra politica una formula per il proprio pensiero: si definisce “liberal”, moltiplica il suo attivismo, mette al centro la cultura.

Una vita certamente intensa e complessa, di primo piano, di tensione tra la vita privata e quella pubblica. Moser, pur peccando a mio modo di vedere di insistenza psicologica, la restituisce dettagliatamente: vi si trovano tutti i suoi incontri, con un racconto appassionante degli ambienti intellettuali e artistici di cinque decenni, di figure di spicco tra le sue frequentazioni, grandi artisti, grandi scrittori, grandi fotografi, grandi intellettuali, grandi tutto. Il volume di Fusillo, da parte sua, si concentra, quanto a nomi propri, quasi esclusivamente su quelli dei soggetti dei suoi saggi – Artaud, Barthes, Bergman, Brook, Riefenstahl, Syberberg, Teatro delle Albe (strano che non ci sia Sartre) –, salvo alcune figure più particolari o più strette – Thomas Mann, protagonista di un incontro giovanile rimasto indimenticato e raccontato decenni dopo nel Pellegrinaggio, Annie Leibovitz, con cui ebbe un rapporto molto intenso, e David Rieff, l’unico figlio – mentre gli altri sono sparsi tra le varie voci.

Come restituire in sintesi dunque una figura così complessa? A me sembra che la chiave in fondo sia l’idea più geniale che Sontag stessa ha avuto, e fin dall’inizio (Note sul “Camp”, 1964), quella del Camp come “secondo grado”, la vita vissuta tra virgolette, come una rappresentazione, un teatro, un film, un’opera d’arte, aggiungo: una fotografia (Vedi la voce “Camp”). Lei ha vissuto, ha sentito, ha affrontato i suoi problemi in questo modo. Da intendere in senso articolato, dialettico, beninteso, cioè anche per reazione, tentativo di contrastare, sfuggire o di rovesciare questo impulso. Viveva pubblicamente e quando affrontava sé stessa, la propria vita privata, era attraversata da questa doppiezza. Anzi non più differenza tra privato e pubblico ma appunto tutto tra virgolette. Un tormento da un lato, ma un’attitudine per affrontare ogni cosa con originalità, una grande fonte di continue idee dall’altro.

Da lettore quale sono, a me sembra che basti quasi mettere in fila i titoli dei suoi libri per avere il senso e le articolazioni del suo percorso. Per restare ai principali di saggistica, partiamo da Contro l’interpretazione (1966), che dice la posizione di fondo, ma al tempo stesso il suo mistero, se posso dire così, perché c’è l’opposizione appunto all’interpretazione come pratica critica accademica, ermeneutica, esplicativa, volontà e pretesa dell’interprete di capire ciò che guarda, soprattutto a livello di contenuto, scavalcando la forma e insieme trascurando la sensualità del medium, il suo “erotismo”, ma che cosa significa davvero, cosa comporta? È un grande mistero dell’estetica: è ciò di cui parlano gli artisti, certi artisti, quando non vogliono che si parli del contenuto della loro opera ma di ciò che fa provare, di ciò che suscita? È il percetto di Gilles Deleuze? In effetti è qualcosa di cui si discute da sempre, che tocca un punto centrale ma al limite dell’indefinibile, dell’inafferrabile concettualmente, verbalmente. È una “sensibilità”. Allora ci si è provati letterariamente, poeticamente, con una critica che parta dall’opera ma va per direzioni diverse – bisognerebbe ricostruirne un giorno le versioni più interessanti e cercare di mettere a fuoco questo nucleo così importante. Il discorso di Sontag sul silenzio, in un altro dei suoi saggi più famosi e importanti (L’estetica del silenzio, 1967; vedi la voce “Zero/Silenzio”), va inquadrato in questa cornice, così come quello sul rifiuto della metafora (vedi la voce “Metafora”) e in fin dei conti tutti gli altri.

Stili di volontà radicale (1969) dice appunto la radicalità come scelta con cui affrontare le questioni, marchio non solo di una generazione ma, di nuovo, di un atteggiamento. Anche quando, come si è accennato, la sconfitta delle attese dei decenni Sessanta e Settanta porterà a una riconsiderazione delle proprie posizioni, anche là dove verrà accusata esattamente dell’opposto di ciò che sosteneva, la risposta sarà di un’altra radicalità, quella del rifiuto della sua concezione per opposizioni, e tanto meno come tendenziosità (vedi la voce “Radicalismo e tendenziosità”), bensì proprio come volontà di non lasciarsene irretire, dalle opposizioni, di rivendicare un pensiero autonomo. È così del resto che per tutta la vita ha ripensato gli argomenti che ha affrontato di volta in volta, scovando in questo modo nuovi punti di vista, nuovi aspetti, nuove idee.

È così che ha potuto scrivere un libro come Sulla fotografia (1973) come se di fotografia non avesse ancora parlato (quasi) nessuno, ripartendo da capo, letteralmente, dalla grotta di Platone, come si ricorderà, fino ad arrivare al turista che scatta foto per vivere finalmente il proprio viaggio solo a casa riguardandole (vedi le voci “Fotografia”, “Vedere”, “Visualità”). Quante volte ricorrono i termini “comprendere” e “comprensione” in quei saggi: che sia questo il fine effettivo invece dell’interpretazione? Comprendere non è “conoscere”, dice. Che cosa significa dunque capire un’immagine?

Malattia come metafora (1979), che significa anche metafora come malattia (vedi le voci “Aids”, “Cancro”. “Malattia”, “Metafora”), dice qualcosa di altrettanto problematico. Come rifiutare la metafora, che è uno dei pilastri della poesia, della sensibilità, della possibilità di attingere profondità o di suggerire altre dimensioni? Rifiutandola appunto come interpretazione, come malattia del linguaggio, o del suo uso. Quello che alla fine è determinante è che si affronta la malattia reale come quella del linguaggio?

Ogni argomento e ogni modo di affrontarlo sono in Sontag intimamente autobiografico. Lo ripetono tutti i suoi studiosi: ogni suo ritratto è un autoritratto (vedi la voce “Autoritratto”). Basterebbero i mirabili raccolti in Sotto il segno di Saturno (1980) (vedi le voci “Saturno”, “Barthes”, “Bergman”). Si dirà che è un’osservazione scontata, ma la si rilegga attraverso il Camp e si vedrà come c’è modo e modo: la biografia come messa tra virgolette non solo del biografato ma anche del biografo.

Chiudo con Davanti al dolore degli altri (2003), giusto finale perché Sontag pare interrogarsi su tutto di sé, sulla posizione di chi guarda, la propria in primis, non solo una fotografia di dolore ma il mondo stesso, e la propria vita, parrebbe di poter dire. A parte le distinzioni che Sontag stessa fa rispetto alle posizioni espresse trent’anni prima in Sulla fotografia, in quel “degli altri” c’è la risposta. Sintetizza perfettamente Savettieri nella voce “Dolore”: “Bisogna continuare a guardare il dolore degli altri, lasciarsi ‘ossessionare dalle immagini atroci’ perché, se risvegliano il pensiero, continuano a svolgere ‘una funzione vitale’. Se il dolore personale è incontrovertibile e intransitivo, il dolore degli altri è relazionale, ci riguarda sempre”.

Ma mi si permetta di ricordare anche i titoli dei romanzi, senza ulteriori commenti, solo così come sono, in fila: Il benefattore (1965), Il kit della morte (1973), Io, eccetera (1980), L’amante del vulcano (1995). Non sembrano i capitoli di un unico racconto che dal benefattore passa attraverso la morte e l’identità per concludersi su una quasi rivendicazione e insieme un atto di accusa, e una confessione? (Vedi la voce “Romanzo”.)

Leggi anche:

Liliana Rampello | Le donne di Susan Sontag

Chiara Lagani | Cercasi Susan (Sontag) disperatamente

Francesca Serra | Il cadavere di Susan Sontag

Marco Belpoliti | Susan Sontag. La coscienza imbrigliata

Marco Belpoliti | I Diari di Susan Sontag

Marco Belpoliti | Susan Sontag. Nel campo del desiderio

Doppiozero | Pop Camp 1 e 2