Transavanguardia

A più di un trentennio dalle sue prime manifestazioni, la Transavanguardia appare, ed è certo un paradosso, il convitato di pietra della scena artistica italiana. Il movimento artistico, il gruppo, il brand, che più ha segnato l’ultima decade del nostro secolo breve, certo il più internazionale e di maggior successo, ha fatto sì un precoce ingresso al Museo, convertito all’istante in fenomeno storico – sebbene non ancora storicizzato –, ma è anche, da buoni vent’anni ormai, restato marginale nel dibattito critico, ovvero mutato all’occasione in una specie di elemento di sfondo, di arredo demodé, di comodo bersaglio. Tale è ad esempio nella lettura di Nicolas Bourriaud, che in saggio del 2002 scorgeva nell’avventura transvanguardista, epitomizzata nella pittura di Enzo Cucchi e, un po’ incongruamente, di Julian Schnabel, la restaurazione di un’autorialità eclettica e ipertrofica, il trionfo di un’estetica cinica per la quale «la storia dell’arte appare come una gigantesca pattumiera di forme vuote, amputate del loro significato», una “vasta impresa di reificazione” [1] di forme ormai svendute al mercato – stroncatura senza appello al cui confronto quelle di altri commentatori spiccano più che altro per il tono aspro e sbrigativo[2].

E certo quelle di eclettismo, di superficialità gigiona, di culto superomistico dell’artista, di cinismo e affarismo, sono accuse che risuonano nei giudizi sulla Transavanguardia sin da quegli anni ottanta che segnarono, al momento della transizione postmoderna, l’apogeo del gruppo sostenuto da Achille Bonito Oliva (ABO, d’ora in poi). Soprattutto negli Stati Uniti, dove l’inopinata ascesa nel firmamento newyorkese dei cinque artisti italiani, il loro successo presso gallerie e collezionisti, così come quello di altre figure-chiave di quegli anni (da Schnabel, appunto, a Salle, Basquiat, Haring e altri ancora), aveva fragorosamente alterato il clima concettuale e postminimalista che la città e il suo sistema dell’arte avevano conosciuto sin dalla metà degli anni sessanta.

Enzo Cucchi, A terra d'uomo, 1980

Hal Foster aveva individuato sin dal 1983 le coordinate critiche e culturali in cui si sarebbero inscritti nei decenni a venire i bilanci negativi delle tendenze neoespressioniste. Foster identificava con grande precisione un post-structuralist postmodernism – un postmodernismo “di resistenza” che attacca da sinistra l’istituzione-arte, la “tradizione del nuovo” e la paradossale vittoria postuma di un’avanguardia ormai consegnata alla dimensione del museo, ovvero ridotta a riserva di citazioni – e un neoconservative postmodernism, reazionario e formalista, che predica il ritorno alla narrazione, all’ornamento, alla rappresentazione nonché alla Storia e al soggetto-autore[3], il primo da identificare grosso modo con gli artisti della Pictures generation americana (Cindy Sherman o Richard Prince, ad esempio) – manipolatori di segni e non produttori di oggetti estetici la cui pratica creativa è vista come snodo di una rete di relazioni discorsive privo del privilegio tipicamente moderno dell’eteronomia[4] –, il secondo col neoespressionismo di matrice europea, dove l’accumulo di frammenti iconografici, di scorie narrative e allegoriche mimerebbe inconsapevolmente, questa è in sostanza l’imputazione decisiva, l’inflazione visiva della società neocapitalista, non si opporrebbe alla dilapidazione dei significati che essa genera ma anzi ne sarebbe un suo complice attivo.

Secondo Yve-Alain Bois[5], altra voce autorevole del dibattito di quel periodo, queste due posizioni, per quanto inconciliabili, riposano su un’idea comune, ovvero che il modernismo abbia vissuto in un “terrore storicista”, nella prigione di una concezione teleologica della Storia in quanto progresso della ragione, definendo ogni opera in rapporto alle opere precedenti e a quelle successive. E tuttavia tale posizione porta a conseguenze molto diverse, a seconda che sia impugnata dai neoconservatori o dai post-strutturalisti. Per i primi, alla fine del modernismo non resta che contrapporre quella “ideologia cinica del traditore” che ABO aveva censito in un suo saggio del 1976[6]. Tale ideologia, è l’affondo critico di Bois, marca lo scarto con l’utopia politica propria ai movimenti storici dell’avanguardia. Al traditore, al cinico, la spinta utopica appare poco più che un gesto naïf. Di conseguenza, tale posizione ci libera dalla Storia, dal peso che ha avuto nell’esperienza modernista, ma anche dal senso di responsabilità che essa ha avuto durante il XX secolo.

Il postmodernismo di stampo neoconservatore risolverebbe insomma la diacronicità della storia in una sincronicità acritica, in questo modo trasformandola in un grande serbatoio aperto in cui tutto ha lo stesso valore, in cui possiamo pescare a nostro piacimento quel che più ci interessa, lo stile più conveniente a una determinata occasione. La modalità è quella della citazione e del pastiche, dell’accumulo di stili reificati e vestigia senza referenti, della torre di Babele dove il tragico e il comico, l’avanguardia e il kitsch risuonano con la stessa voce. Abbandonando il dogmatismo modernista che pretendeva di tracciare una linea netta tra queste due esperienze estetiche, il postmodernismo dei neoconservatori abbandona alla fine anche la storia: dietro la disponibilità atemporale di tutte le culture non vi sarebbe tanto infatti l’equiparazione di high e low – una della paure fondanti del modernismo – ma “la devitalizzazione ‘antiquaria’ della Storia, ormai trasformata in semplice merce”. Ecco la disinvoltura postmoderna propria dei neoconservatori, in cui la mescolanza di stili è considerata come “una sintesi affermativa del nostro universo visivo e culturale”. L’impresa di un Cucchi o di un Chia non è così che una “glorificazione dello statu quo politico d’oggi”[7].

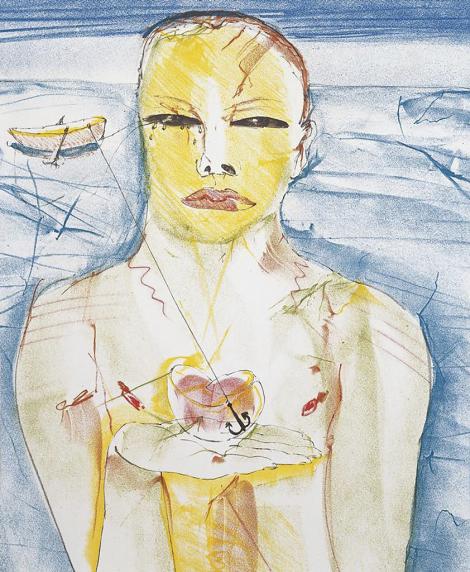

Francesco Clemente, Senza titolo, 1983-86

A rileggere queste annotazioni dopo due decenni di boom planetario di biennali, fiere, musei, con intere comunità urbane convertite in luoghi di consumo della creazione artistica contemporanea, dopo il definitivo ingresso di quest’ultima nel mainstream accademico e mediatico, e nel pieno del trionfo di un Immaginario che sembra avere precisamente la capacità di appropriarsi della “realtà” e di riplasmarla senza posa nella narrazione neocapitalista, si può almeno dubitare della sicurezza con cui commentatori procedevano a seppellire la Transavanguardia nel sottoscala reazionario del postmodernismo. Perché se è vero che il suo successo, e quello di tutta l’ondata neoespressionista, è stato, come ha argomentato Thomas Crow[8], un risultato dell’euforia finanziaria di marca reaganiana e del nuovo assetto globale del mercato internazionale dell’arte – assetato tanto di novità quanto di occasioni di investimento –, la contrapposizione tra postmodernismo “progressista” e “conservatore”, tra un atteggiamento critico e uno integrato, tra appropriazione e citazione, non appare più adeguata alla comprensione dei fenomeni che pretende di descrivere, ed è stata anzi assai per tempo contestata da chi, come Douglas Crimp, notava quanto anche le pratiche in apparenza più distanti dagli eccessi mercantili fossero ugualmente esposte a una insidiosa “riappropriazione” da parte di quella stessa istituzione-arte di cui ambivano a mettere in luce la logica autoritaria e la “falsa normatività”[9].

È evidente d’altra parte che la Transavanguardia ha condiviso la parabola di altre esperienze culturali di quegli anni ottanta rimasti nella memoria collettiva come l’epoca dell’eccesso edonista, del privato, del glamour, della politica-spettacolo, della festa neoliberista. Sullo sfondo del tramonto delle “grandi narrazioni” moderniste, come le chiamò Jean-François Lyotard: la fiducia nel percorso progressivo della storia, nell’effetto emancipatore del nuovo, in una palingenesi della società, in uno spazio da conquistare (o un’origine da ritrovare) oltre o dietro le rappresentazioni dominanti, oltre il capitalismo. L’epoca postmoderna, in un parola, in cui la sfera della comunicazione ingloba quella della produzione, e nella quale il lavoro, la sfera politica, gli scambi simbolici, la produzione artistica, il linguaggio, forse lo stesso inconscio sono sottoposti a una radicale riconfigurazione. Il “soggetto”, il protagonista dell’epica occidentale, è ormai un fortino espugnato, e la differenza, le differenze, sotto la spinta della critica postcoloniale e di nuove identità sessuali e sociali, trasformano quella che un tempo appariva un’identità compatta in un’interrogazione, in un fascio di istanze contraddittorie e in costante ridefinizione.

La crisi del paradigma evolutivo modernista, come lo ha definito Fredric Jameson[10], delle narrazioni utopiche di cui l’arte visiva si era nutrita e a cui aveva fornito un immaginario e uno stile, lasciavano dietro di sé campo libero a processi, in apparenza irresistibili, di reificazione della cultura e della vita, di privatizzazione della società: gli anni ottanta appaiono il regno del best seller e del culto di sé, della religione del successo e della deregulation, della “sostituzione del soggetto alienato con il soggetto frammentato” (Jameson), ma anche dell’avvento di una nuova e più efficiente dimensione, insieme istituzionale e finanziaria, del sistema dell’arte. Superando le vecchie rivalità, avanguardia e tradizione erano ormai dirimpettaie sui muri dei musei, la loro contrapposizione dialettica resa innocua dalla comune appartenenza al regno del tempo libero, dell’arte come culto laico di massa. E così come negli anni ottanta il museo si distanzia dal white cube modernista – lo spazio rarefatto, dipinto di bianco, tipico delle architetture museali tra anni trenta e sessanta del Novecento – il remake, il sequel, il pastiche, diventano pratica creative comuni all’arte, al cinema, alla letteratura, alla musica, nel segno di una mescolanza tra high e low che avrà profonde ripercussioni tanto sui linguaggi “colti” che sui consumi culturali e i mass media.

Se questo è il quadro di riferimento a scala internazionale, la Transavanguardia può essere considerata in qualche modo l’emblema di una transizione che per l’Italia del 1979, data dell’articolo-manifesto di ABO, deve ancora pienamente manifestarsi. Erano tuttavia già evidenti a quell’altezza – nel momento forse più buio della crisi economica, politica e sociale di quel decennio – i sintomi di un passaggio, di una “catastrofe” anzi, che incideva direttamente sul piano simbolico e si manifestava anzitutto con l’esaurirsi degli schemi culturali e linguistici tardomodernisti, dei loro presupposti ideologici “progressivi”, ovvero di quel “primato del politico” che era stato uno dei tratti essenziali della decade di convulsi, spesso tragici sommovimenti sociali e politici che l’Italia sperimenta tra ‘68 e ‘78. Proprio per la particolarità della vicenda italiana e il quadro ambivalente che la caratterizza alla fine del decennio[11], il passaggio alla stagione postmoderna conosce tuttavia nel nostro paese modalità e ritmi molto diversi da quelli, ad esempio, che caratterizzano il mondo anglosassone, dove il post-strutturalismo e il decostruzionismo di radice francese si affermavano come chiave di lettura dei fenomeni sociali, psichici, politici, estetici ecc. e dove la spinta a denunciare la natura autoritaria dei sistemi di pensiero modernisti si univa all’esigenza di ripensare l’eredità occidentale nel contesto di una contemporaneità sempre più deterritorializzata, nella quale la “decolonizzazione” delle culture si rapportava in modi imprevisti all’incipiente affermazione dei valori neocapitalisti.

Mimmo Paladino, Senza titolo, 1982

Diversamente da questo approccio pragmatico, la congiuntura italiana appare contrassegnata sul piano filosofico ed estetico da una peculiare volontà di ripensare il modernismo alla luce obliqua di una finis Europae in cui la crisi dei paradigmi e dei criteri di razionalità modernisti scopre come un’onda di risacca il negativo, la parte maledetta, lo sfondo rimosso della vicenda otto-novecentesca. È questa infatti l’ottica di quel “pensiero debole” che dà il titolo alla fortunata antologia curata da Pier Aldo Rovatti e Gianni Vattimo nel 1983[12] e che rappresenta il tentativo più cospicuo della cultura italiana di interrogare le trasformazioni in atto, la crisi, al tempo oramai conclamata, delle pretese universali della ragione eurocentrica e delle utopie di emancipazione, in nome di una sensibilità all’alterità, alla dimensione ermeneutica, agli aspetti simbolici e storici dei linguaggi, alimentata dal pensiero di diversi autori “continentali”, specie di area germanica, da Nietzsche a Heidegger a Gadamer e Habermas.

Il “pensiero debole” – se è possibile sintetizzarne così le molteplici istanze – pone così alla propria base la critica alla razionalità tecnico-scientifica e allo schema idealistico del “superamento” quali costanti della modernità. Ciò che caratterizzerebbe la fase postmoderna è invece un andamento a salti, basato su una logica della “distorsione”, una “fusione di orizzonti” nel segno della differenza e della tolleranza, un caos relativo, in cui, secondo Vattimo, risiedono le speranze di emancipazione della società. La fine, vera o presunta, dei classici conflitti dell’epoca moderna (tra ontologie antagoniste, tra capitale e lavoro, tra conoscenza e interpretazione, ecc.) appare così condizione propizia alla riattivazione dei potenziali rimasti inesplorati o comunque marginali in “progetto moderno” incompiuto per definizione reimmettendo nella prospettiva contemporanea non il mero ritorno alla tradizione, ma sopravvivenze, percorsi interrotti e direzioni non previste, proprio perché “il postmodernismo non è il modernismo giunto alla fine ma il modernismo allo stato nascente – e questo stato è costante”, come avrebbe scritto Jean-François Lyotard[13] (e forse si potrebbe aggiungere che la tradizione italiana non ha mai conosciuto il “modernismo” nel senso totemico e disciplinare in cui lo intende il mondo anglosassone: è sempre stata postuma, anfibia, anacronica: postmodernista, in una parola).

È questo dunque il contesto intellettuale – ma anche politico, nella specifica situazione italiana – in cui collocare la “rottura” della Transavanguardia e le idee del suo teorico, a partire ovviamente dai bersagli polemici, quelle esperienze di radice minimalista, concettuale e “poverista”, e più in particolare la loro coda accademizzante, che dominano la scena artistica e critica dei tardi anni settanta. ABO, che era stato tra i critici-curatori più attenti alla scena artistica internazionale del decennio che andava concludendosi, contrappone così nel suo manifesto a ciò che definisce ormai “ideologismo”, “tautologia”, “darwinismo linguistico”[14], un “nuovo atteggiamento che non predica alcun primato se non quello dell’arte e della flagranza dell’opera che ritrova il piacere della propria esibizione, del proprio spessore, della materia della pittura”[15]. Sotto la rubrica di un ritrovato godimento estetico, la Transavanguardia manifesta così un’apertura verso l’intenzionale scacco del logocentrismo della cultura occidentale, verso un pragmatismo che restituisce spazio all’istinto dell’opera, che non significa atteggiamento pre-scientifico, ma semmai maturazione di una posizione post-scientifica che supera il feticistico adeguamento dell’arte contemporanea alla scienza moderna[16].

Apertura che non si esaurisce peraltro in un’impossibile restaurazione del primato della mano e del gusto pittorico tradizionale, perché il “movimento senza direzioni precostituite, senza partenze ed arrivi”[17] degli artisti, la loro dérive pittorica, “passa sempre attraverso il rigore del linguaggio” e “il piacere di una manualità non separata dall’impulso concettuale”[18], dato che “non si attarda mai in un perfezionismo accademico, ma è sempre in transito tra la pulsione del fare e la stabilità del risultato”[19].

Sandro Chia, Zattera temeraria, 1982

Nel punto di confluenza tra la consapevolezza di una “irriducibilità del frammento», della “impossibilità di riportare unità ed equilibrio”[20], e uno scetticismo nei confronti della “tradizione del nuovo”, Sandro Chia, Enzo Cucchi, Francesco Clemente, Nicola De Maria e Mimmo Paladino vengono così situati su una faglia comune – tra la “frantumazione del mito dell’unità dell’Io” e l’esaurirsi delle poetiche della neoavanguardia –, rispetto alle quali prevale ora un atteggiamento di volta in volta ironico, malinconico, beffardo, un distacco che è allo stesso tempo “affettivo” e intellettuale. Allontanandosi così anche dalla propria formazione e primo periodo – per tutti e cinque caratterizzato, in forme diverse, da ricerche di matrice postminimalista e concettuale – “ogni artista – scrive ABO – opera attraverso una ricerca individuale che frantuma il gusto sociale e persegue le finalità del proprio lavoro”, grazie alla quale tutto è raggiungibile, senza più categorie gerarchiche di presente e passato”[21] e “il piacere della pittura è accompagnato dal piacere del motto di spirito, dalla capacità di integrare il furore della fattura del quadro con il preventivo distacco dell’ironia”[22]. Un atteggiamento, è stato scritto, sintomatico di una condizione comune in Italia ad artisti, scrittori, poeti che “hanno tutti in comune il senso di muoversi in una specie di deserto, di spazio lasciato vuoto, privo dell’orientamento e dei fondamenti condivisi ( o codificati) del decennio precedente; dunque senza le sue garanzie ma anche senza i suoi vincoli e i suoi pregiudizi, in uno spazio in cui la libertà e la gratuità tendono a sconfinare l’una nell’altra”[23].

L’attrazione degli artisti della Transavanguardia per l’arcaico, il vernacolare, il dilettantesco, il desueto e l’esotico, la stessa esibita monumentalità dei loro dipinti, o il fascino discreto dei disegni, in cui confluiscono elementi autobiografici, amore del travestimento e del grottesco, simbologia, favola ed erotismo[24], si traduce così in un “ritorno”, una capriola all’indietro di due se non tre generazioni (scrive ABO: “i punti di riferimento sono innumerevoli, senza esclusione alcuna, da Chagall a Picasso, da Cézanne a de Chirico, da Carrà futurista a Carrà metafisico e novecentista”[25]) e dagli artisti attraverso una narrazione in prima persona che si propone quasi sempre con i connotati mitizzanti di una vera e propria folgorazione. Si tratta, si deve trattare in qualche modo, ed è il punto determinante, di uno choc, di un passo fatale, non motivato razionalmente e di cui non si arrivano a misurare tutte le conseguenze: “una sorta di brivido”, come lo definisce Mimmo Paladino nel 1982, “un fiume sotterraneo”[26] che erompe all’improvviso in superficie. Ovvero di un’esperienza esoterica di cui l’artista si accredita come “innocente”, visionario, mago o portatore di aura, come dice Nicola de Maria in un’intervista del 1983[27]. Oppure, secondo Enzo Cucchi, definendosi “un sopravvissuto”, un “eroe”, nel senso di sopravvissuto alla guerra, alla distruzione. Nel senso che sono un portatore sano. […] Non è nemmeno merito mio. E così è basta. La pittura esce da me come un’emanazione naturale e divina… Anche se ogni pittore passa attraverso il corpo di altri pittori, dei grandi pittori… Tutti i grandi del passato. Sì, perché noi dobbiamo andare solo indietro. Andare avanti non vuol dir niente in pittura. [….] Mi sento un reduce che si è salvato dalla grande guerra moderna. Io mi sento arruolato soltanto nel grande e piccolissimo esercito dei pittori. Da sempre [28].

Ma anziché arrestarci di fronte a quel che gli artisti ci raccontano intorno alla presunta ineffabilità della loro ispirazione o limitarci a riproporre i temi messi a punto da ABO, il passo da compiere a questo punto, noi abitanti del mondo poststorico, è congedarci dall’idea della Transavanguardia come inopportuna pietra d’inciampo, posta di traverso, con la sua presunta arroganza neoconservatrice, nell’altrimenti spianato ecumene abbracciato dal vigente sintagma “arte contemporanea”. Vale a dire quella condizione idealizzata, felicemente autoriflessiva e postmediale, nella quale prevarrebbe un’istanza di “opposizione”, di critica all’istituzione-arte, del tutto assente, o rimossa, nel gruppo italiano, ma che in effetti coincide con il mainstream del sistema dell’arte degli ultimi due decenni, insomma con il tipico gusto curatoriale che vediamo replicato all’infinito in mostre e biennali e i suoi inevitabili risvolti mercantili. Occorre insomma – impresa peraltro largamente eccedente i limiti di questo scritto – svincolarsi dall’angustia di una lettura moraleggiante e pseudoprogressista (come, in partenza, è ovvio, sbarazzarsi di tutti i rigurgiti tradizionalisti, dell’esaltazione populista delle “radici” ecc.) e cercare di individuare una più larga prospettiva storica per rileggere della produzione dei cinque artisti, delle loro poetiche, delle loro contraddizioni, del loro specifico lavoro sull’immagine.

Si è già indicata la rilevanza del link teorico con il “pensiero debole” nella definizione del retroterra culturale della Transavanguardia. In campo più strettamente artistico va invece evidenziata l’importanza del “legame mancante”[29] tra anni settanta e ottanta rappresentato dall’opera di Gino De Dominicis, Luigi Ontani, Vettor Pisani e Salvo, vale a dire quei talenti irregolari che nello scenario italiano marcano una posizione di netta dissidenza rispetto alle posizioni dell’Arte povera e in genere allo scenario internazionale influenzato dalle poetiche postminimaliste. Anziché “deculturalizzare”, de-significare, impoverire appunto, questi artisti sembrano coltivare un atteggiamento opposto: accumulano, restaurano, o meglio imbalsamo “materiali” per nulla primari, anzi extra-colti, simboli e allegorie, immagini della storia dell’arte, muovendosi in un immenso museo immaginario che ormai include tutto, dalla preistoria all’avanguardia, in forma mummificata e postuma. Alla lucidità programmatica, alla ricerca di un’essenzialità fenomenologica, alla politicità esplicita o sottintesa delle posizioni poveriste, alla necessità, più volte sottolineata da Germano Celant nei testi fondativi del “poverismo”, di disseminare il lavoro artistico in più ampi processi di trasformazione del mondo reale, De Dominicis, Ontani, Pisani e Salvo contrappongono di volta in volta un’ironia fredda, un distacco dandystico, un umorismo impalpabile o uno spirito di contraddizione che insinua (si veda l’esempio delle performance “impossibili” filmate da De Dominicis) un sottile dubbio metafisico (e antimodernista) in ogni progetto di “superamento”. Le loro, come suggerisce Michele Dantini, possono essere viste come “narrazioni identitarie”[30], vale a dire forme di negoziazione culturale, a vocazione consapevolmente minoritaria, nei confronti di orientamenti internazionali avvertiti come egemoni, in cui spiccano caratteri anacronistici, nazionali o addirittura regionali, insieme al perdurante attaccamento a una storia dell’arte sentita come parte fondante dell’identità individuale e collettiva. L’appropriazione può avere modalità di volta in volta “ludico-erotiche”, storico-artistiche o archeologiche, per cui, come fa Salvo, il museo non è solo citato ma “mandato memoria e copiato”; ovvero, come nel caso di Pisani, rivisitando con la guida di Marcel Duchamp e Joseph Beuys le catacombe della cultura esoterica alla ricerca di una ambigua illuminazione; o ancora, come per Ontani, trasformando “la pinacoteca classico-rinascimentale” in un “guardaroba teatrale da indossare e reinterpretare afrodisiacanamente”[31]. Sullo sfondo, per tutti questi artisti, il precoce sentimento di un crepuscolo, di una condizione cristallizzata, immodificabile, in cui l’arte agisce non come forza prospettica ma piuttosto come esercizio scettico e malinconico, intriso di pessimismo, del sentimento della profonda e tragica ironia connaturata alla Storia. A quest’ultima De Dominicis avrebbe elevato nel 1970 un memorabile epicedio con l’installazione Il tempo, lo sbaglio, lo spazio, dove lo scheletro umano e quello di un cane, i loro pattini a rotelle e l’asta dorata in equilibrio, compendiano la fatale sproporzione tra desiderio e destino, il senso dell’ineluttabile e umoristico fallimento che attende la missione cosmico-eroica dell’artista.

Nicola De Maria, Festival dell'atmosfera che brilla

Questo atteggiamento ha in Italia il suo più illustre precedente nell’opera dipinta e scritta di Giorgio de Chirico, che per buona parte del Novecento si può dire abbia fisicamente incarnato la contraddizione tra l’aspirazione a ritrovare un ordine (il Museo, la Tradizione) definitivamente perduto e una nevrotica, ancorché lucidissima e oltremodo ironica, incapacità di adattamento al mondo moderno, tout en étant moderne con la sua cosciente regressione all’infanzia, al primitivo, all’arcaico. Di qui il de Chirico geniale e pasticcione, falsario di se stesso, trombone ed extracolto, ultratradizionalista e sperimentatore. Riprendendo a usare la pittura nella seconda metà degli anni settanta, gli artisti della Transavanguardia scelgono consapevolmente di misurarsi con l’inattualità di un medium (dunque un “mezzo” tecnico che è anche una tradizione formale e un orizzonte estetico) in cui scorgono uno strumento per ricercare un difficile armistizio con una discontinuità culturale e antropologica che sanno essere irreversibile. Il punto di vista che scelgono è dunque quello di sbieco dell’esperto vedutista, dal quale le rovine allegoriche della tradizione moderna appaiono in tutto la loro massa fantasmatica, resti giganteschi di cui si è perso il significato ma che con la loro stessa imponenza proiettano un ombra inquietante sul liscio pavimento della contemporaneità.

Si potrebbe così riesaminare il lavoro dei cinque artisti italiani alla luce di quell’impulso allegorico – dal titolo di un saggio seminale di Craig Owens del 1983[32] – che appare in effetti una delle chiavi più efficaci per la comprensione di quanto è accaduto nelle arti visive dal 1980 in avanti. Una modalità in cui si mostra come “pietrificato paesaggio primevo, la facies ippocratica della storia”, secondo la celebre immagine di Walter Benjamin, il suo carattere di infinita distruzione, di “inarrestabile decadimento”, ciò che essa ha “fin dall’inizio, di inopportuno, di doloroso, di sbagliato[33]. Allegorica, come suggerivo altrove[34], è infatti la condizione di un’arte che non può più aspirare alla totalità, alla fusione simbolica tra cosa, intenzione e significato, ma al contrario si ritrova alle prese con la scissione tra significanti e significati, con l’infinito gioco di specchi delle interpretazioni e delle ripetizioni. Si tratta in ogni caso di inscrivere all’interno dell’opera la consapevolezza dell’esaurirsi dell’autorità di ogni linguaggio e di un estendersi al suo posto di una foresta popolata di segni, di corpi, corrispondenze, ritorni, di echi, di nidificazioni. L’allegoria appare in effetti la forma elettiva di un sentimento di straniamento dal mondo e dalla tradizione, effetto nel caso specifico del discredito del “senso” storico, del venir meno della fiducia in un potenziale ermeneutico e costruttivo dell’operazione artistica.

Allegorico è dunque l’effetto di una prassi creativa che in forma singolare, idiosincratica, in contrasto col “montaggio” caratteristico dei procedimenti di appropriazione (post)moderna esaminati da Benjamin Buchloh in un suo classico saggio[35], rende percepibile lo svanire della tradizione, il suo allontanamento dal presente, la sua insignificanza o non incidenza nella costituzione del presente umano: la “gigantesca pattumiera” di Bourriaud non è stata creata dagli artisti, ma è casomai già spalancata sotto i nostri piedi di pavidi spettatori. Nel caso specifico dei cinque artisti italiani, questa consapevolezza non è separabile dalla volontà di attribuire alla tradizione un ruolo decisivo nel presente storico, ma senza pretendere di svelarne il significato recondito o originale, piuttosto di conferirle un senso adeguato alle proprie esigenze. Owens osserva giustamente che l’operazione allegorica non è tanto un’aggiunta che arricchisce il senso originale dell’immagine prescelta, come nel caso dell’ermeneutica, ma una sostituzione che lascia vivo soltanto il significato più recente. La manipolazione allegorica della Transavanguardia svuota così di significato le immagini, le rende disponibili, non si cura della filologia, del contesto storico, di colmare la distanza tra due tempi. Piuttosto, salta da un’epoca all’altra e, in questo salto, abbandona l’accuratezza storica, e di questa infedeltà, di questo tradimento, fa la propria bandiera.

Nel gruppo transavanguardista, l’ambivalenza melanconica nei confronti dello scenario postmoderno è stata sempre accompagnata, come ho già avuto modo di osservare[36] , da una certa inclinazione autoindulgente, dalla disponibilità ad accomodarsi nel successo mondano, anche a costo di una significava perdita di contatto critico col mondo reale. Differenze e avversioni individuali, la tendenza, in alcuni man mano sempre più accentuata, alla ricostituzione di un opus pittorico tradizionale, la stanchezza e le discontinuità umane, la brutalità del mercato, il cambio di atmosfera dopo gli entusiasmi iniziali, hanno finito per confinare i cinque artisti all’interno di una congiuntura che ha forse troppo rapidamente smarrito la capacità di dialogare con le generazioni artistiche più recenti, rompendo così uno dei meccanismi fondamentali attraverso i quali si costituisce quell’oggetto sfuggente e anacronico che chiamiamo storia dell’arte. Il mondo unificato dal neoliberismo venuto in luce dopo il crollo del muro di Berlino, l’asprezza di una condizione in cui l’Europa perdeva di colpo la sua secolare pretesa di centralità, l’emergere di nuove forme di mediazione artistica con la città, l’architettura, la fotografia, il cinema, i mass media e il contesto sociale e politico, sono del resto i riferimenti obbligati per chi, artista o critico, si sia affacciato nel mondo dell’arte a partire dal 1990 molto più che il senso di scacco, di fallimento storico, di insufficienza, che aveva accompagnato la generazione precedente.

La Transavanguardia può essere riletta oggi, al di là della riprovazione di cui è stata oggetto, come tentativo paradossale e intellettualmente lucido di appropriazione di un linguaggio, quello della pittura figurativa moderna, la cui fine sempre rinviata riassume emblematicamente la crisi di un’intera tradizione e in particolare della singolare ideologia del modernismo italiano, un linguaggio riportato in vita proprio nell’attimo fatale in cui esso dichiara la propria incapacità a nominare la catastrofe che lo travolge. Ritrovare una «solitudine operativa, un sentimento minoritario»[37], coltivare una sospensione di giudizio in cui coltivare l’irrequieta «lateralità di chi guarda il mondo e non lo accetta»[38] diventano così in quei primi anni ottanta del secolo passato altrettanti modi per elaborare il lutto per fine della modernità, per il dissolversi dell’ideale di un’arte pura e umanista, circondandone il vuoto di segni scaramantici. La pittura in questo caso agisce insomma come un talismano, simile al ferro di cavallo che in un famoso aneddoto, spesso citato, il celebre fisico Niels Bohr teneva appeso sull’uscio di casa. All’incredula meraviglia dei suoi colleghi, Bohr rispondeva ineffabile che certo, no, neanche lui prestava fede alle superstizioni, ma gli era stato assicurato che il ferro di cavallo funzionasse ugualmente, anche senza bisogno di crederci. Ecco, la pittura transavanguardista somiglia a quel portafortuna: sembra fatta apposta per suscitare la nostra incredulità – con i trucchi, i travestimenti, le storie posticce, l’enfasi teatrale, le toppe e i rammendi lasciati in vista –, eppure funziona ugualmente.

[1] Nicolas Bourriaud, Postproduction. La culture comme scénario: comment l’art reprogramme le monde contemporain, les presses du réel, Dijon 2003, [trad. it. Postproduction. Come l’arte riprogramma il mondo, postmedia books, Milano 2004, p. 85 (traduzione rivista)].

[2] Cfr. ad esempio Francesco Bonami, Un’antica civiltà contemporanea, in Id. (a cura di), Italics. Arte italiana tra tradizione e rivoluzione 1968-2008, catalogo della mostra (Venezia, Palazzo Grassi, 27 settembre 2008-22 marzo 2009), Electa, Milano 2008, p. 29. Sull’idea bonamiana di una sindrome regressiva che toccherebbe sia la Transavanguardia che l’Arte povera, cfr. Adachiara Zevi, Peripezie del dopoguerra nell’arte italiana, Einaudi, Torino 2005, pp. 384-85.

[3] Hal Foster, Postmodernism: A Preface, in Id. (a cura di) The Anti-Aesthetic. Essays on Postmodern Culture, Bay Press, Seattle 1983, pp. IX-XII e Id., (Post) Modern Polemics (1984), in Recodings. Art, Spectacle, Cultural Politics, Bay Press, Seattle 1985.

[4] Hal Foster, Subversive Signs, in Brian Wallis (a cura di), Art after Modernism: Rethinking Representation, The New Museum of Contemporary Art, New York 1984, p. 1066; pubblicato in origine in «Art in America», 10 (1982), pp. 88-93. Cfr. anche Id., The Return of The Real. The Avant-Garde at the End of the Century, The MIT Press, Cambridge-London 1996 [trad. it. Il ritorno del reale, postmedia books, Milano 2006, pp. 175-203].

[5] Yve-Alain Bois, Historisation ou intention: le retour d’un vieux débat, in “Cahiers du Musée National d’Art Moderne, n. 22 (1987), pp. 57-69.

[6] Achille Bonito Oliva, L’ideologia del traditore, arte, maniera, manierismo, Feltrinelli, Milano 1976.

[7] Yve-Alain Bois, Historisation ou intention, cit., p. 65.

[8] Thomas Crow, Art Criticism in the Age of the Incommensurate Values: On the Thirtieth Anniversary of Artforum (1992), in Id. Modern Art in the Common Culture, Yale University Press, New Haven 1996, p. 89.

[9] Douglas Crimp, Appropriating Appropriation (1982), in On the Museum’s Ruins, The MIT Press, Cambridge-London 1993, pp. 126-36.

[10] Fredric Jameson, Postmodernism, or The Cultural Logic of Late Capitalism, Duke University Press, Durham 1991 [trad. it. Postmodernismo, o la logica culturale del tardo capitalismo, Fazi, Roma 2007, p. 326].

[11] Uno sguardo d’insieme della cultura e della società italiana tra il 1968 e l’80 è in Marco Belpoliti, Gianni Canova e Stefano Chiodi (a cura di), annisettanta, Skira, Milano 2007.

[12] Pier Aldo Rovatti e Gianni Vattimo (a cura di), Il pensiero debole, Feltrinelli, Milano 1983. Di Vattimo in particolare si vedano anche

[13] Jean-François Lyotard, Le Post-moderne expliqué aux enfants, Galilée, Paris 1986 [trad. it. di Alessandro Serra Il postmoderno spiegato ai bambini, Feltrinelli, Milano 1987, pp. 21-22].

[14] Achille Bonito Oliva, La Transavanguardia italiana, in «Flash Art», n. 92-93 (1979), p. 18. L’espressione “darwinismo linguistico” era stata coniata già qualche anno prima: cfr. Achille Bonito Oliva, Contemporanea (arte 1973-1955), in Id. (a cura di), Contemporanea, catalogo della mostra (Parcheggio di Villa Borghese, Roma, novembre 1972-febbraio 1974), Centro Di, Firenze 1973, p. 25.

[15] Ibid.

[16] Ibid.

[17] Achille Bonito Oliva, Nuova soggettività, in Margarete Jochimsen (a cura di), Die Enthauptete Hand: 100 Zeichnumgen haus Italien, catalogo della mostra (Bonner Kunstverein, 20 gennaio-28 febbraio 1980; Städtische Galerie Wolfsburg, 9 marzo-6 aprile 1980; Groninger Museum, 6 giugno-6 luglio 1980), Groningen 1980. Ripreso in Achille Bonito Oliva, The Italian Trans-Avantgarde. La Transavanguardia italiana, Giancarlo Politi Editore, Milano 1980, p. 58.

[18] Ibid.

[19] Ibid., p. 59.

[20] Achille Bonito Oliva, La Trans-Avanguardia italiana, cit., p. 18.

[21] Ibid., p. 20.

[22] Achille Bonito Oliva, Nuova soggettività, cit., p. 62.

[23] Roberto Galaverni, Dopo la poesia. Saggi sui contemporanei, Fazi, Roma 2002, pp. 129-30.

[24] Per una messa a fuoco del ruolo del disegno nella definizione delle poetiche degli artisti della Transavaguardia cfr. Fabio Belloni, “La mano decapitata”. Transavanguardia tra disegno e citazione, Electa, Milano 2008.

[25] Achille Bonito Oliva, Nuova soggettività, cit., p. 61.

[26] Achille Bonito Oliva, Intervista a Mimmo Paladino (1982), in Enciclopedia della parola. Dialoghi d’artista. 1968-2008, Skira, Milano 2008, p. 229; l’esempio citato dall’artista è il suo noto dipinto-talismano Silenzioso. Mi ritiro a dipingere un quadro (1977).

[27] Achille Bonito Oliva, Intervista a Nicola De Maria (1983), ibid., pp. 249-51.

[28] Achille Bonito Oliva, Intervista a Enzo Cucchi (1982), ibid., pp. 226-27.

[29] Carolyn Christov-Bakargiev, La Transavanguardia italiana: una rilettura, in Ida Gianelli (a cura di), Transavanguardia, catalogo della mostra (Castello di Rivoli museo d’arte contemporanea, Rivoli-Torino, 13 novembre 2002 – 23 marzo 2003), Skira, Milano 2002, p. 69.

[30] Michele Dantini, Ytalya subjecta. Narrazioni identitarie e critica d’arte 1937-2009, in Anna Mattirolo, Gabriele Guercio (a cura di), Il confine evanescente. Arte italiana 1960-2000, Mondadori Electa | Maxxi, Milano | Roma 2010, pp. 288-90.

[31] Ibid. p. 289.

[32] Craig Owens, The Allegorical impulse: Toward a Theory of Postmodernism, in Brian Wallis (a cura di), Art after Modernism: Rethinking Representation, The New Museum of Contemporary Art, New York 1984, p. 209; prima pubblicazione in «October», n. 12 (1980), pp. 67-86 e n. 13 (1980), pp. 59-80.

[33] Walter Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiel (1926) [trad. it. Il dramma barocco tedesco, Einaudi, Torino 1971, p. 174].

[34] Stefano Chiodi, Pratiche d’archivio. Note sull’uso dell’allegoria nell’arte contemporanea, in Maria Ida Catalano, Patrizia Mania (a cura di), Arte e memoria dell’arte, atti del convegno (Facoltà di conservazione dei beni culturali, Università della Tuscia, 1-2 luglio 2009), Gli Ori, Pistoia 2011, pp. 94-95.

[35] Benjamin H. D. Buchloh, Allegorical procedures: Appropriation and Montage in contemporary art, in “Artforum”, 21 (1982), pp. 43-56.

[36] Stefano Chiodi, La discordanza inclusa, in Gabriele Guercio, Anna Mattirolo (a cura di), Il confine evanescente. Arte italiana 1960-2010, Electa, Milano 2010, pp. 168-69

[37] Achille Bonito Oliva, La trans-avanguardia, in «il verri», n. 1-2 (1984), p. 64.

[38] Achille Bonito Oliva, Transavanguardia. Opere dalla Collezione Grassi, catalogo della mostra (Nuoro, MAN Museo d’arte Provincia di Nuoro, 13 luglio - 17 settembre 2006), Edizioni MAN, Nuoro 2006, p. 15.