Coltivare l'Anima nella Supersocietà̀ 2. Il bambino di cioccolato

Il secondo appuntamento con la rubrica bimestrale di conversazioni psicosociali ci porta a Torino, dove Roberto Grande, medico specializzato in neuropsichiatria infantile e psicoterapeuta di formazione junghiana (diplomato al C.G. Jung Institute di Zurigo, dove svolge anche attività didattica), si prende cura di bambini, adolescenti e adulti.

Roberto ed io ci conosciamo fin dai tempi dei nostri studi presso il Carl Gustav Jung Institute di Zurigo, rinomato per la formazione dei futuri psicoanalisti junghiani. Questo istituto ha una storia affascinante e ricca di significato nel campo della psicologia analitica. Fondato nel 1948, l'istituto è stato creato per promuovere lo studio e la pratica dell'approccio psicologico sviluppato da Carl Gustav Jung, uno dei più influenti psicoanalisti del XX secolo. Situato nella cittadina di Küsnacht, a pochi chilometri da Zurigo, l'istituto è diventato un centro rinomato per la formazione di psicoanalisti junghiani, attirando studenti da tutto il mondo interessati ad approfondire la comprensione dell'inconscio, dei simboli e dei processi psichici. L'istituto ha svolto un ruolo significativo nella diffusione e nell'approfondimento delle teorie di Jung, offrendo corsi, conferenze e programmi di studio avanzati per professionisti e studenti interessati a esplorare l'analisi dei sogni, l'individuazione e altri concetti chiave della psicologia junghiana. La sua reputazione è cresciuta nel corso degli anni, diventando un punto di riferimento per coloro che cercano una formazione approfondita e autorevole nell'approccio psicoanalitico junghiano.

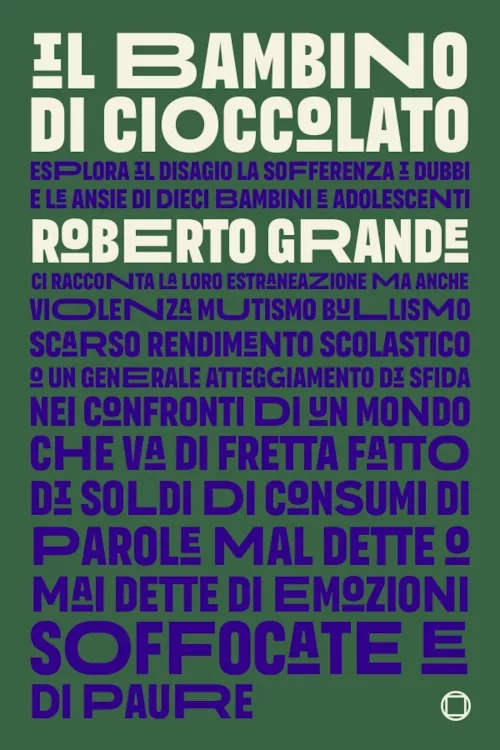

Roberto, come la maggior parte degli psicoanalisti (di qualsiasi scuola e tradizione) è un uomo, riservato, introverso oltre che molto timido. Ma è anche molto bravo a scrivere. Ha appena ridato alle stampe un bel libro dal titolo poetico: Il bambino di cioccolato. I protagonisti di questo libro, i suoi bambini di cioccolato adesso sono adolescenti, hanno 15 anni. Negli ultimi anni hanno affrontato l'isolamento durante la pandemia di Covid-19, sono stati testimoni della guerra in Ucraina, e si sono confrontati con la crisi climatica e le prime risposte allo sfruttamento del pianeta (come la nascita di Extinction Rebellion nel 2018 e il primo Skolstrejk för klimatet di Greta Thunberg, inaugurando i Fridays for Future nello stesso anno). Le giovani protagoniste del libro di Grande hanno visto nascere il movimento #MeToo nel 2017 e si sono impegnate con maggior determinazione nella lotta contro il patriarcato. Infine, tutti sono testimoni degli orrori delle rotte migratorie africane verso l'Occidente e del conflitto nel Medio Oriente, con la tragica carneficina che segna Gerusalemme e la Palestina come luoghi di scontro tra il bene e il male.

Roberto, chi sono questi bambini di cioccolato?

Sono i giovani pazienti (dal latino, coloro che soffrono) dei quali mi sono preso cura come medico e psicoanalista. Ma soprattutto come uomo, e forse, anche come padre putativo. Questi bambini sono sopravvissuti. Sono guerrieri. Sono adolescenti che in quindici anni di battaglia hanno affrontato con tenacia le sfide della vita. Con la forza di chi lotta per la propria esistenza, hanno resistito alle bombe, alla violenza di genere, all'ansia ambientale e ai disturbi mentali. Oltrepassando i confini di una società fluida, vivono nell'era degli shock, come l’hanno definita in questa serie i sociologi Giaccardi e Magatti.

Che storie hanno alle spalle?

Le loro storie, ricche di esperienze di bambini e adolescenti, gridano che nutrire l'anima dei bambini significa innanzitutto nutrire l'anima dei loro genitori, e che non sostenere i genitori nel loro processo di cambiamento è come tentare di abbattere il patriarcato senza dare una mano alla madre che partorisce figli destinati a diventare assassini.

Cosa significa coltivare l'anima?

Significa innanzitutto sforzarsi di condurre una vita coerente ai propri valori, una vita comprensibile e condivisibile con le persone che ne fanno parte, e con coloro che apprezzano i miei principi. Il mio obiettivo personale ed etico è questo, e so bene che coltivare l’anima richiede di stare sulla rotta della individuazione fino alla fine perché non è dato fermarsi, quando si naviga in mare aperto. So bene anche che per mantenere la rotta, cioè mantenersi coerenti, va pagato un prezzo importante.

La coerenza costa caro. Cosa intendi?

Non è facile cercare di coltivare l’anima, perché spesso si deve dialogare, negoziare con la dimensione collettiva e materiale dell’esistenza. Con la nuda vita, posso dire.

Cosa significa individuazione, intesa in termini Junghiani?

Nella sua etimologia “individuo” significa non diviso, per cui individuazione è non dividersi.

Forse significa anche apprendere a non disunirsi, resistere alle tentazioni di una vita vissuta secondo gli schemi del mondo, e imparare mantenere la propria integrità?

Certo! Mi piace questa tua idea del non disunirsi.

Nel suo capolavoro La mano di Dio, Paolo Sorrentino evoca poeticamente questo concetto: un uomo maturo, all'alba, suggerisce a un adolescente accanto al quale stava guardando sorgere il sole di non disunirsi, quindi non perdere la propria integrità. Per me, "non disunirsi" implica resistere alla seduzione della separazione (da seducere o trarre in disparte) dal proprio Sé, dalla nostra vera essenza. Significa rimanere in sintonia con la propria anima e con ciò che Winnicot chiama “true self”. Solo così, secondo Jung, il processo di individuazione può compiersi pienamente.

Ecco, allora seguendo questa idea del non disunirsi, essere medico e psicoanalista mi aiuta a tenere accostate la mia crescita personale e quella professionale. In questo senso coltivare la mia anima e quella degli altri è una Coincidentia Oppositorum della mia vita. La scelta originaria, studiare medicina, ha permesso entrambe le cose: da un lato approfondire cosa fossero e come funzionassero la psiche e il cervello; dall’altro comprendere come funzionassi io stesso, per dare un senso non scontato né collettivizzato alla mia vita. Qualcosa ho capito, se non altro che mente e cervello sono le due facce di una stessa moneta.

Come sei arrivato alla scelta di studiare medicina, e come hai incontrato Jung?

A 18 anni non sapevo neppure chi fosse Jung, ma forse ero già junghiano. Volevo anche comprendere come si sviluppa la mente in un bambino, fin dalle sue origini embrionali; quindi specializzarmi in Neuropsichiatria Infantile è stato il naturale passo successivo. In medicina si studia il funzionamento fisico e psichico dell’individuo, in funzione della cura; nella specializzazione in Neuropsichiatria Infantile si approfondisce la conoscenza dello sviluppo della psiche e del cervello in età evolutiva. Accanto alla dimensione biologica, ho ritenuto fondamentale coltivare una prospettiva umanistica, nel senso che ho cercato di approfondire la comprensione della psiche nella sua evoluzione storica e inserita nel contesto politico e sociale. La psicoanalisi junghiana mi ha permesso, attraverso lo studio della mitologia, della storia delle religioni, della etnografia, delle fiabe, del sogno, di unire la dimensione della cura con quella della ricerca di significato.

Che poi è ciò che fai nel tuo libro…

Nei racconti di Il bambino di cioccolato la mia ricerca personale dialoga con la cura della crescita emotiva e cognitiva dei bambini e degli adulti che mi chiedono aiuto; cerco di fare mio il principio: “Ars totum requirit hominem”, citato da Jung in Psicologia del transfert.

Ciò che tu descrivi come “ricerca personale”, “cura della crescita emotiva e cognitiva” è per me associato alla necessità di coltivare l’anima. In un'epoca post-liquida, definita da Magatti e Giaccardi come la "supersocietà", caratterizzata da una crescente interdipendenza tecnico-economica globale e da una diffusa instabilità sociale, la coltivazione dell'anima diventa ancor più essenziale. In un mondo in cui i disturbi dell'umore sono in aumento, la cura dell'anima diventa una priorità urgente per mantenere un senso di equilibrio e integrità personale. Ma come si coltiva l'anima in questa realtà complessa e mutevole?

Mi ritrovo a pensare alla interdipendenza tecnico-economica globale della nostra cultura occidentale, quando chiedo a un bambino che sogni ha fatto. Molto spesso, i suoi sogni sono ricchi dei contenuti diurni correlati all’uso dei videogiochi. Secondo una semplice e condivisibile prospettiva evoluzionista, il cervello si è adattato all’ambiente tecnologico mediante la plasticità neuronale. I sogni sono quindi ripetitivi, perché ci informano che la comunicazione virtuale spesso trasmette codici emotivi e modelli comportamentali stereotipati. Le immagini che danno emozione sono un’altra cosa. Nel racconto Toni telefonino descrivo la terapia di un bambino di 7 anni, nativo digitale, paragonandolo al suo telefonino, perché lui funziona come un telefonino. Lui funziona come la tecnologia. Si carica e si scarica a seconda di quali e quanti input gli arrivano. Toni si trasformerà in un bambino vero quando, dentro di lui, Psiche (la sua res cogitans) si attiva per incontrare Eros (il suo desiderio di imparare).

Quello di Toni è un caso isolato, o vale per molti dei tuoi giovani pazienti?

Come per Toni, in molti bambini la povertà dell’inconscio si riversa nella povertà di pensiero e da qui invade il senso della esistenza e la sfera emotiva. I disturbi dell'umore sono il fallimento del pensiero apollineo, cartesiano, ormai a servizio di Techne e privo di Eros, che è necessario a coltivare l’anima.

Mi colpisce che si dica di una persona che “è tecnologica”, come se si parlasse di una sua qualità psichica. Ma Techne dovrebbe essere uno strumento, “funziona”, dice Galimberti, non è un tratto costitutivo della personalità. D’altra parte, dire che l’irruzione di Techne sia caratteristica della nostra epoca non è corretto, perché da sempre modifica l’uomo e il suo habitat: basti pensare alla scoperta del fuoco e alla sua narrazione nel mito di Prometeo. Che abbia invaso la psiche e il pianeta, dalla rivoluzione industriale in avanti, questo è certo.

L´antropocene di cui molti parlano?

Non so se si può parlare di Antropocene, essendo la definizione contestata dai geologi perché è ancora dubbio che l’uomo abbia agito sui processi geologici. Mi basta sapere, anche lasciando alla nostra epoca il nome di Olocene, che non solo Techne ha infarcito la mente, ma che la plastica ha infarcito il cervello.

Scusa?

Quale è il mito odierno che si occupa dell’ingresso dell’uomo nella esperienza virtuale, e della plastica nel suo cervello?

Non saprei… Barbie?

Forse è il mito del replicante di Blade Runner, una creatura umana e sintetica insieme, che chiede più della vita limitata che gli ha concesso il suo creatore.

Ah!

E come si coltiva l’anima nella società occidentale, in questa Europa, che Jung definì “madre di tutti i demoni”?

Come?

Rispondo citando Latour: “… ciò che un tempo era “umano” e ciò che invece era “naturale” si trovano oggi tanto mescolati che per recuperare una parvenza di ordine è necessario rifare la politica da capo”. Ciò significa che il legame indissolubile tra l'azione umana e la biosfera richiede una nuova politica, intesa come ricomposizione di obiettivi comuni alla polis, riguardo al corpo, alla psiche e alla società. Anche nella psicoterapia dell’età evolutiva risulta quindi evidente quanto sia indispensabile coltivare l’anima. Oggi che il punto di separazione tra psiche e Techne è difficile da rintracciare, la stanza della psicoterapia, specie con i minorenni, deve necessariamente essere un luogo molto affollato; come diceva James Hillman, la terapia delle persone deve farsi terapia delle idee. Sono le nostre idee, che vanno cambiate.

Hillman ha posto l'accento sulla funzione poetica dell'anima come fulcro della sua opera. Tuttavia, in che modo questa dimensione poetica dell'anima si concretizza, in una realtà complessa come quella odierna che non genera un processo lineare, ma piuttosto un'integrazione non uniforme che, spingendo verso una maggiore verticalizzazione, accentua le disuguaglianze e apre nuovi orizzonti. Come possiamo dunque coltivare l'anima in questo contesto contemporaneo?

La società occidentale è afflitta dal complesso dell’Io, cioè insegna precocemente ad essere competitivi, egoriferiti. Così da decenni il narcisismo permea l’infanzia, e ne rafforza le fragilità. La spinta all’ego-riferimento è cosa ben diversa dalla ricerca della individuazione. Il modello consumistico globalizzato promuove la crescita dei piccoli tecno-consumatori, funzionali alla supersocietà. Le storie di Il bambino di cioccolato evidenziano la grande trappola in cui i genitori sono caduti e nella quale rischiano di spingere i figli. La tesi del libro è che un figlio è un’opera creativa, va aiutato a trovare la sua strada, non quella del genitore. L’odierno nefasto ipercontrollo e iperprotezione genitoriale, generano nella prole dipendenza e insicurezza. Per coltivare l’anima mio figlio dovrà fare a meno dei miei esempi, abiurare il mio dogma.

Addirittura? Noi italiani spesso incontriamo difficoltà in questo processo di separazione psicologica dai genitori, necessario per diventare adulti e assumere ruoli paritari nei confronti di loro.

Ogni epoca celebra sé stessa, il più delle volte senza intuire la propria criticità. Così, insistendo per mantenere la immutabilità, senza saperlo si spinge per il contrario. Il concetto di Eraclito di enantiodromia (dal greco antico ἐναντιοδρομία, composto di enantios, opposto e dromos, corsa) è stato ripreso da Jung ed è applicabile sia alla società che all’individuo. La sicurezza che si vorrebbe ottenere per i figli (generata nella nostra società del rischio, come affermato da Beck) può produrre cittadini insicuri, passivi e irresponsabili, dediti alla delega ai genitori delle loro scelte. Questo è il tema espresso nel racconto Amleto sul divano.

Mi viene in mente Erich Fromm, che nel 1941 analizzava come spesso non riusciamo a sopravvivere all´ansia legata alla libertà, e alla responsabilità a questa connessa, e così la deleghiamo ad altre persone, come familiari, amministratori o politici. Questa delega, purtroppo, talvolta porta a un'autorità autoritaria anziché autorevole. In un certo senso, anche questa è una forma di disunione: lasciarsi sedurre anziché affrontare direttamente la sfida della libertà e della responsabilità.

Se, come dice l’ancor oggi eretico Giordano Bruno, microcosmo e macrocosmo si rispecchiano l’uno nell’altro, è evidente che un modello di sviluppo della psiche infantile teso al mantenimento del modello genitoriale non è evolutivo, se rivolto a un’impossibile conservazione del passato. Prevale la necessità della crescita personale. Ananke, la Necessità, predomina sugli dèi olimpici, sul sistema costituito. I giovani sono promotori del loro benessere, per il semplice fatto che sono loro a giocarsi il futuro. In definitiva, la storia della psiche individuale e la storia dei popoli sono quanto meno correlate. Per coltivare l’anima bisogna essere consapevoli delle disuguaglianze, bisogna riscoprire il valore della rinuncia all'agio, perché il benessere della minoranza occidentale è costruito sulla povertà della maggioranza.

Mi spieghi meglio?

Il tramonto del modello capitalista è come lo spalancarsi di un cortile tenuto chiuso, dove i bambini non potevano giocare, perché gli adulti volevano stare tranquilli a gestire il loro potere.

Mi sono perso…

La psichiatria è un prodotto occidentale: se ti isoli dalla competizione ti chiamo hikikomori o asociale; se – bombardato da stimoli contrastanti di ogni genere – hai insicurezza e oscillazioni dell’umore ti chiamo bipolare. Se le famiglie sono lasciate allo psichiatra, la società ha fallito.

Cosa suggerisci?

I giovani occidentali si muovono, hanno coscienza civile. Una ritrovata coscienza civile, come la la primavera Araba, Extinction Rebellion, Skolstrejk för klimatet, Fridays for Future, #MeToo e molti altri movimenti “dal basso”, o meglio, dalla pancia dimostrano.

Aggiungerei la richiesta di un confronto e dibattito aperto, serio e maturo sulle attuali dinamiche nel Medio Oriente, che hanno caratterizzato la scena politica per quasi un secolo. È fondamentale affrontare questi temi senza cedere a una retorica polarizzante e superficiale, ma piuttosto con un approccio critico e ponderato.

Tra le altre iniziative, c´è la recente protesta dei lavoratori di Google (il cui motto è “non fare del male”) contro l’uso della sua tecnologia – come il riconoscimento facciale o l’uso dell’intelligenza artificiale – venduta per scopi bellici. Ecco perché ho scritto sulla terapia dei bambini, partendo dalla loro riconosciuta e primigenia capacità sociale, dal riconoscimento che loro sono i produttori delle materie prime della psiche. La loro “materia prima”, la creatività, è il carburante ecosostenibile per coltivare l’anima.

Oggi, soprattutto nell'Occidente, caratterizzato da una cultura neo-decadente e consumistica, la parola "libertà" viene spesso abusata, perdendo così il suo significato originale. Tuttavia, cosa intendiamo veramente con il concetto di libertà?

Partendo dalla definizione di società, descritta da Simmel quale insieme delle forme della relazionalità umana, la libertà in ambito sociale è per me, come già dicevo, vincere la schiavitù del libero mercato e l’egemonia dei pochi, spacciata come interesse comune. Libertà significa perseguire l’alleanza e la cooperazione anche economica tra gli individui. Nei due racconti sulle psicoterapie dei Figli dell’oro descrivo il materialismo e la dipendenza dalle merci, che – insegnati ai bambini – possono generare disagio psichico fin dall’infanzia. Libertà poi è anche rinunciare alla esclusiva modalità comunicativa delle relazioni virtuali, incorporee. Il corpo non deve ridursi ad essere un oscuro reame dove sorgono sintomi privi di significato, un oggetto che viene portato dal medico per essere aggiustato. Il corpo deve percepire la spiritualità, la bellezza di coltivare il desiderio di conoscenza, l’altruismo, l’amore per la natura, che sono cura dell’anima e del corpo stesso. I social media non vanno però stigmatizzati, se non quando diventano surrogato di relazioni più profonde e autentiche: un like, un meme, un sms, possono essere oggetti relazionali parziali transizionali, direbbe Winnicott. L’uso dei social media ha un potenziale positivo enorme, basti pensare alla Primavera Araba del 2010. Non va lasciato agli influencer, mentre i followers disertano la Polis. Il partito del non voto (in Italia) è al 37,2%. Il disinteresse si fa norma ma per me è una patologia sociale. Lo chiamerei “disturbo da evitamento della politica”.

È un disturbo estremamente serio e allarmante. Negli anni '70, Berlinguer affermò che i partiti avevano rinunciato alla politica. Oggi, questa affermazione sembra applicarsi anche agli individui. Non solo un'ampia fetta della popolazione ha deciso di non partecipare attivamente alla vita politica, ma c'è anche un evidente disinteresse verso la polis, la comunità. Gli individui sembrano essere sedotti, divisi e quindi distratti dall'effetto rumore che pervade la società tardo-moderna.

Certo, perché libertà è coltivare il silenzio, disfarsi delle parole insignificanti; è il poter fermare il rumore, per cercare la propria voce interiore quando il Logos è inaridito. C'è un racconto che amo in particolare, La bambina senza voce. È la storia di una piccola bambina migrante, sopraffatta dallo sradicamento, che non parla. Il suo silenzio è confuso con una disabilità intellettiva. È un racconto che descrive la sua fuga da una cultura arcaica e patriarcale. Sua madre scappa dal marito, alcolista violento. È la rottura di un incantesimo malefico, la liberazione da un pregiudizio.

… e rottura dal patriarcato?

La lotta contro il patriarcato ha però molti fronti, ad esempio deve rivolgersi al comportamento che la psicoanalista britannica Susie Orbach definisce internalizzazione del patriarcato nella donna. Ne parlo in un altro racconto, Fuoco nello stomaco. Libertà è la possibilità di scegliere, assumendosi la responsabilità di farlo. Come in Gli occhi dell’eterno fratello, la novella di Stefan Zweig sull’uomo che non voleva scegliere, anche nelle nostre stanze di lavoro psicoanalitico si presentano persone che non possono, non sanno scegliere (un partner, un lavoro, una decisione che costa ma è quella giusta).

La paura di scegliere e di sbagliare sono le ossessioni della società post-liquida.

I disturbi del pensiero ossessivo, frutto di dubbi irrisolvibili, sono in aumento tra gli adolescenti che curo. Ma mi piace pensare che la libertà, nell’ambito della psicoanalisi junghiana, promuove la libertà nella psiche. Libertà in psicoanalisi sono le libere associazioni, utilizzate per dare luce al sogno di un paziente, per aiutare a comprendere quale messaggio porta l’inconscio. Libertà nella psicoanalisi del bambino è giocare con la sua immaginazione; mettersi di fronte a lui, farlo disegnare, dargli la possibilità di fare un disegno in libertà, in silenzio. È creare immagini con il gioco dello scarabocchio di Winnicott, a partire da linee casuali su di un foglio. Questa è libertà. Un passante che, per strada, guarda il cielo anziché lo smartphone, inizia ad essere più libero.

Riferimenti

Roberto Grande (2024). Il bambino di cioccolato: le storie di 10 adolescenti tra pandemia, guerra, eco-ansia, violenza di genere, e disagio mentale. Edito da Jungianeum.

Leggi anche

Stefano Carpani, Coltivare l’Anima nella Supersocietà