Descubrir Fontcuberta: un’intervista

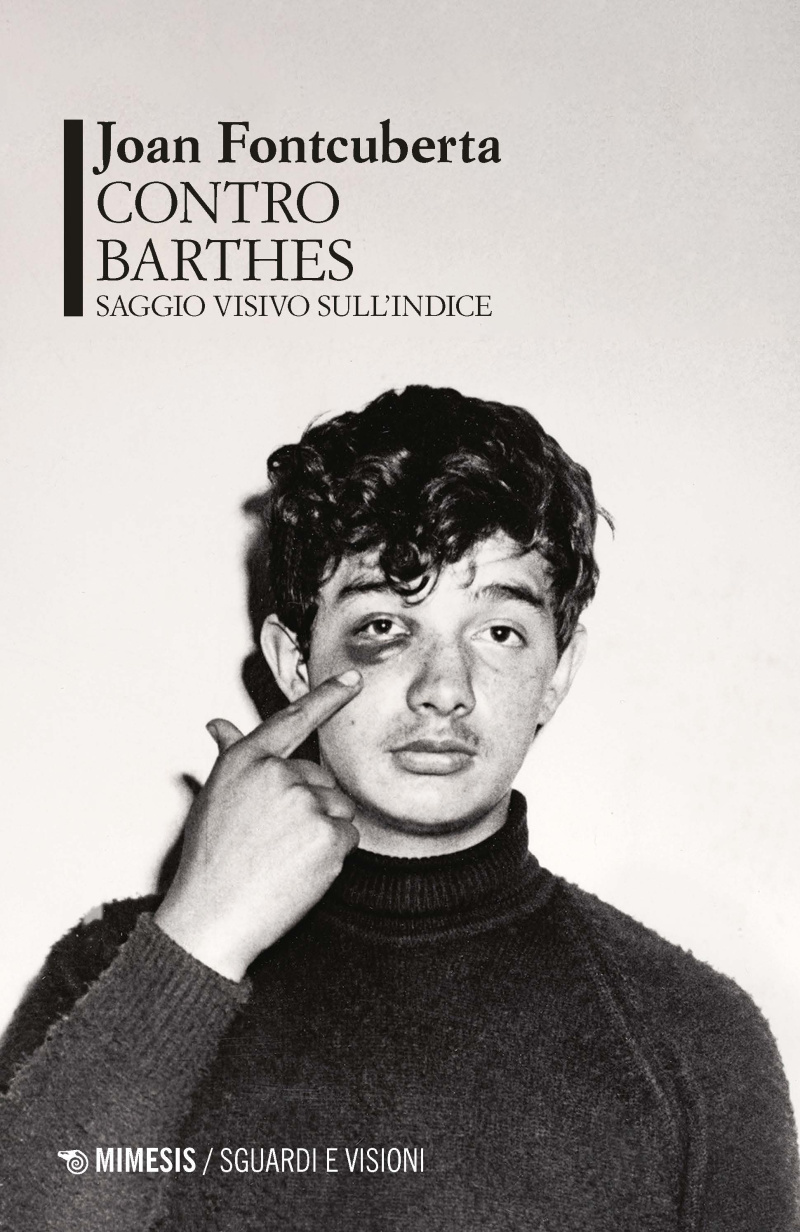

“Quando ancora portavo i pantaloncini corti, all’età di dodici anni, se non ricordo male, ho avuto un incidente che mi ha lasciato un segno indelebile, con conseguenze sul resto della mia vita. (…) Ho solo un mezzo dito indice, (…) posso solo segnalare a metà”. Questo è l’incipit del saggio Contro Barthes. (Mimesis, 2023) di Joan Fontcuberta. Un dito puntato verso un uomo accusato di violenza, un foro di proiettile, una carrozzeria sfondata, una ferita da arma da fuoco. La lunga sequenza di immagini ha per protagonista l’indice, che è allo stesso tempo il dito ma anche il discorso che si sviluppa intorno alle possibilità dell’indicare. Non è un caso, che il sottotitolo del volume sia “Saggio visivo sull’indice”. La tesi che da anni Fontcuberta va sostenendo è quella della natura ambigua, se non addirittura menzognera, della fotografia. In questo contesto, il saggio diventa un momento di confronto con Roland Barthes, secondo il quale la fotografia ha una natura sostanzialmente oggettiva, documentale e probatoria. Un intero paragrafo è dedicato alla citazione ricorrente, e forse abusata, del barthesiano “ça a été”. Se la fotografia è ambigua, in questa intervista la scommessa è rimuovere la coperta che nasconde Fontcuberta, un dialogo cordiale e irriverente verso una delle più interessanti personalità della fotografia contemporanea. Il suo ultimo progetto, intitolato Fauna (Mimesis, 2023) espone le fotografie appartenenti all’archivio, a lungo considerato perso, dello zoologo tedesco Peter Ameisenhaufen, che ritrovò nel 1980, insieme a Pere Formiguera. Le immagini di animali fantastici e sconosciuti, degni di un bestiario medievale e del “Manuale di zoologia fantastica” di J.L. Borges, si potranno vedere in mostra presso “Kosmos” il Museo di Storia naturale dell’Università di Pavia, dall’8 ottobre 2023 al 14 gennaio 2024.

Verità o finzione? Il dito, in latino digitus, è la parte del nostro corpo che ha più contatti con la realtà esterna. Paradossalmente, nella lingua italiana, con il termine “digitale” si indica tutto ciò che non ha a che fare con la realtà fisica o, addirittura, attiene alla realtà virtuale. Tu, particolarmente attento a cogliere le ambiguità, cosa pensi dell’ambivalenza semantica di un elemento per te così importante?

È un'ambivalenza che si verifica in alcune lingue ma non in altre. Ricordo che in francese, ad esempio, si parlerebbe di "numérique" e non tanto di "digital". Quella che che sembra una contraddizione semantica, può essere spiegata dall'etimologia. Digitale, cifra, sono parole che derivano da un passato in cui si contava con le dita. Da lì siamo passati alle tecniche di elaborazione alfanumerica che abbiamo chiamato digitale. E queste tecniche, a loro volta, hanno portato a esperienze virtuali. Dal dito indice deriva il termine semiotico índex o indice, ma in questo caso non ci interessa il dito in sé, ma un'altra azione che facciamo con esso, che è quella di indicare. Da una prospettiva ironica, che è quella che applico io, direi che questa connessione paradossale è un atto di giustizia poetica.

Il dito è rilevante anche per una ragione personale che riferisci nel tuo libro intitolato Contro Barthes. Saggio visivo sull’indice. Parlo della mutilazione del tuo indice che, come scrivi, ti renderebbe difficile compiere pienamente l’atto della segnalazione. Nel momento in cui, ad esempio per un passaporto, sei invitato a usare i polpastrelli dei tuoi indici per definire la tua identità digitale, hai mai pensato se e come questo “accidente” possa avere un’influenza sulla tua identità tout-court?

È vero che attraversando certe frontiere mi sono sentito un po' in imbarazzo quando gli agenti dell'immigrazione mi hanno chiesto di prendere l'impronta dell'indice che nel mio caso non esisteva, cosa che a sua volta ha disturbato la paranoia burocratica dei funzionari. Ma arrivare a considerare che la mutilazione del mio dito abbia influito sulla mia identità sarebbe un'esagerazione. È stato scrivendo il saggio “Contro Barthes” che l'ho usato come inizio di un filo discorsivo, sempre con un certo tono di umorismo in contrasto con il tono solennemente nostalgico di Barthes. Alla fine del mio saggio dicevo: "In fondo, avere mezzo dito è stato un vantaggio: mi ha predisposto non solo a indicare mezze verità, ma anche ad accettare mezze teorie o mezze verità". E ho concluso dicendo che noi costruiamo la verità in mezze misure. Non so se la traduzione italiana sia riuscita a cogliere il doppio significato dell'espressione "metà", che significherebbe due cose: che la verità può essere costruita solo fino al 50% (l'altro 50%, l'altra metà, è finzione, interpretazione e apparenza), e che metà della verità è costruita da chi invia il messaggio (il fotografo) e l'altra metà da chi lo riceve (l'osservatore). In breve, si tratta di relativizzare il legame tra fotografia e referente e la dottrina del ça-a-été, che è uno dei pilastri di “La camera chiara”. In breve, forse senza volerlo, Barthes ha creato dei quadri di percezione e di comprensione da incorporare come se fossero naturali, e quarant'anni dopo ci rendiamo conto che ciò che siamo stati in grado di fare è usarli come se fossero naturali.

Ti faccio questa domanda perché, nel tuo saggio, poni il dito al centro del discorso, riferendoti sia alle sue possibilità fisiche: “dito nella piaga, nell’occhio ecc.”, che alle sue variabili semantiche “gesti denotativi, conduttori, emblematici”. Nelle notas rojas, la stampa scandalistica di cronaca nera che documenta il tuo saggio, il dito diventa addirittura protagonista. Pensi che nel corpus fotografico del giornale Alerta l’indice sia effettivamente essenziale per la comprensione, o non, invece, un elemento che caratterizza la scena?

Il gesto del dito puntato fa parte della retorica visiva della cronaca nera (fait divers). Si tratta di una convenzione standard e quindi non è uno shock per i lettori di questo tipo di stampa. Da un lato, agisce come un segno enfatico: dirige il nostro sguardo e sottolinea un dettaglio a cui dobbiamo prestare attenzione. Ogni immagine è una struttura di forme che devono essere decifrate, e il dito che indica qualcosa fornisce una scorciatoia che ci permette di risparmiare lo sforzo della lettura visiva. Ciò è particolarmente conveniente quando si pensa a riproduzioni di scarsa qualità (foto in bianco e nero, formato ridotto, carta scadente, stampa difettosa, ecc.).

In queste foto la scena del crimine non sarebbe che una messa in scena. E la messa in scena ci riporta al tuo interesse per la fotografia come set teatrale. Puoi illustrarci i punti essenziali della tua interpretazione?

Le immagini sono relazioni, non semplici rappresentazioni di ciò che esiste. La loro funzione operativa non è tanto quella di dare a vedere, quanto quella di generare un certo regime di visualità. Esse implicano quindi una condizione filosofica e politica: come sono organizzati i loro modi di essere sensibili, quali sono i luoghi che occupano per stabilire un certo ordine, quali pratiche di rappresentazione contribuiscono a creare un contratto sociale di verosimiglianza, e così via. Ad esempio, il codice del dito puntato si rivolge a un certo pubblico e contribuisce a creare coesione e senso di comunità. Per quel pubblico, per la comunità dei lettori di Alerta, il gesto è naturale e quindi il codice rimane invisibile. D'altra parte, come osservatori esterni alla comunità, come estranei, ci sembra assolutamente artificiale e possiamo esclamare che "il re è nudo", come nella famosa fiaba di Hans Christian Andersen. Questa favola, che racconta l'inganno dei sarti Guido e Luigi Farabutto per ingannare un presuntuoso imperatore, inizia con un interessante monito: "Ciò che tutti pensano sia vero non è necessariamente vero". La beffa del re nudo è qui la flagrante contraddizione tra una pratica fotografica che pretende di essere documentaristica e fotogiornalistica e l'evidenza assoluta di un atto teatrale che rivela che non c'è spontaneità ma piuttosto una costruzione.

La tua insistenza sulla fotografia come rappresentazione teatrale ti pone oggettivamente al di là del ça a été di Barthes, anche se, a mio giudizio, non di contrapposizione si tratta, ma di un superamento. Cosa ci puoi dire?

Se in queste fotografie non vediamo la contraddizione ma la quintessenza del fotografico, ciò accade perché la triplice indicizzazione come atto di segnalazione, l'orifizio del proiettile evidenziato e la registrazione operata da una macchina fotografica, adempie al triplice mandato storico della fotografia. Allora ci si deve chiedere: possiamo pensare a una fotografia che si liberi dalla condizione teatrale? Barthes pensa di no. Io non sono così certo, lo sono di nuovo solo a metà.

A conclusione del saggio esprimi molto chiaramente la tua ammirazione per il lavoro di Barthes, ma altrettanto chiaramente indichi la necessità di rendere attuale il suo pensiero nell’epoca delle tecniche manipolative o della cosiddetta intelligenza artificiale. Potresti indicarci in che modo?

Se Walter Benjamin è stato il grande pensatore della fotografia nella prima metà del XX secolo, Roland Barthes è stato il grande teorico della seconda metà. Ma Barthes si è perso le ondate rivoluzionarie della tecnologia digitale, di Internet e dell'intelligenza artificiale. Ed è certo che, in questo contesto, avrebbe modificato e adattato il suo discorso. Senza andare oltre, le immagini algoritmiche richiedono nuovi strumenti teorici, per esempio, l'idea di “iconofagia” proposta dal filosofo brasiliano Noval Baitello Junior. Costui apre l'atto del “divorare” a un senso filosofico, politico e mediatico per comprendere meglio le immagini nella loro fase di inflazione travolgente e per riconquistare la nostra sovranità su di esse. È la triade ingestione-digestione-defecazione che regola il funzionamento dei processi di visualizzazione generativa operati dall'IA. Prima di tutto i sistemi devono nutrirsi di una quantità spropositata di immagini; poi devono digerire ed elaborare tutti i dati grafici e gli spazi latenti tra di essi, e infine devono espellere i risultati. Politicamente, in questi tempi convulsi, segnati dall'asepsi delle fantasie neofasciste contro la contaminazione, l'iconofagia scommette su un processo di gestione e digestione, di immagini e immaginari, da cui cercare la possibilità di essere tutti, anche, parte organica dei nostri simili.

La tua figura di intellettuale spazia dalla filosofia alla critica e alla fotografia, ma i tuoi lavori più noti sono quelli che, sulla base di ricostruzioni verosimili, ingenerano il dubbio su cosa sia vero e su cosa sia falso. Quanto di questa tua proposta creativa e artistica risente di esperienze passate, per esempio le foto in posa dei briganti prima trucidati e poi esibiti come trofei viventi, oppure la foto dove i militari fingono di discutere di fronte al cadavere crivellato di Che Guevara?

Tu sei molto gentile, ma io non sono né un intellettuale, né un filosofo, né un critico. Cosa potrei volere di più! Sono semplicemente un fotografo con curiosità e voglia di riflettere. Le mie aree di lavoro sono state quelle che considero le impalcature ideologiche della fotografia: memoria, verità e materia. Sono influenzato da tutta la storia della cultura visiva e nel mio lavoro è facile rintracciare molti riferimenti, riferimenti che non nascondo. Come approccio mi interessano gli studi genealogici sull'immagine e la teoria del debito, secondo cui ogni immagine è debitrice di immagini precedenti. Per esempio, la foto del cadavere di Che Guevara è molto simile a La lezione di anatomia del dottor Tulp di Rembrandt. L'obiettivo di quella fotografia era porre fine a una leggenda, ma era anche una minaccia per l'intero movimento di guerriglia. Quindi, più che la simulazione di un documento che attesta la morte di un leader rivoluzionario, si tratta della costruzione di un simbolo, di un'immagine che viene proiettata nella storia con una forza iconica travolgente. E questo, naturalmente, richiede una messa in scena meticolosa che supera di gran lunga la teatralità delle rudimentali fotografie di Alerta.

A me sembra che il tuo desiderio di ammazzare simbolicamente Roland Barthes non sia l’atto edipico di sopprimere il padre per poter copulare finalmente con Mamma Fotografia, quanto, invece, una forma di angoscia dell’influenza di ascendenza bloomiana. Cosa dici in proposito?

Ah, ah! Non ci avevo pensato, ma forse c'è qualcosa di vero. Anche se in realtà non mi dispiace riconoscere le influenze, anzi, approfitto e sono orgoglioso di tutte le mie eredità. E qui torna in gioco l'idea dell'iconofagia, il cui precedente sarebbe il Manifiesto Antropófago di Oswald de Andrade, che è stato il faro delle avanguardie storiche dell'America Latina: ingoiare tutte le eredità, digerirle e rielaborarle. È pura biologia e un processo biologico non dovrebbe angosciarci.

La tua ricerca e la tua produzione artistica, ingenerando un costante dubbio, esigono una riflessione sull’idea stessa di verità. Quanto c’è, in questo, di pedagogico, di etico, o di politico?

La mia ossessione per la verità si spiega con episodi biografici che mi hanno segnato. Sono nato sotto il regime di Franco e per i primi vent'anni della mia vita ho vissuto nelle acque paludose della propaganda, della censura e della repressione. Era logico reagire a questa situazione. Poi ho studiato Scienze dell'Informazione e ho lavorato per diversi anni nel giornalismo e nella pubblicità prima di dedicarmi alla creazione artistica. Il mondo della comunicazione era una scuola di strategie di persuasione, illusione e inganno. Viviamo in una fase di bugiardocrazia generalizzata che, come ha sottolineato Hannah Arendt, è particolarmente diffusa nella sfera politica. Parte del mio lavoro propone una reazione critica a questo stato di cose, e ha quindi componenti pedagogiche, etiche e politiche. Ma, per tornare alla biologia, mi piace pensare che i miei progetti abbiano un effetto profilattico, perché come finzioni accuratamente dosate, agiscono come vaccini che vengono inoculati nell'organismo dello spettatore per generare anticorpi. Questi anticorpi rafforzeranno la coscienza critica e consentiranno una maggiore sicurezza di difesa. Oggi, l'emergere della post-verità, delle fake news e dei "fatti alternativi", ha sconvolto il contratto sociale di veridicità e il mio lavoro ha dovuto adattarsi a questo nuovo paesaggio della comunicazione sociale. Per inciso, nel 2017 l'Università Bocconi di Milano mi ha conferito il Premio Veronesi per il mio lavoro di studio del conflitto tra realtà e finzione, che era strettamente legata alla conferenza mondiale che hanno organizzato sulle fake news. Vi hanno partecipato politici come Emma Bonino, giornalisti e accademici. Il tema ricorrente era come regolare la circolazione delle fake news sui social media. E mi è sembrato cinico o ingenuo che questa richiesta sia sostenuta da politici e giornalisti che sono stati gli ultimi maestri della menzogna e ora non tollerano la concorrenza.

Esiste per te, come per Barthes, una foto che sia, autenticamente, quella di tua madre? Se sì, ce la puoi descrivere?

Quando mia madre morì, la vegliai a lungo seduto sul suo letto. Le ho tenuto le mani prima che le pompe funebri portassero via il corpo. Sentimenti di tenerezza e gratitudine mi attraversavano la mente. Per qualche minuto ho esitato a scattare un ultimo ritratto di lei. Ma, alla fine, decisi di mettere l'iPhone in tasca: non credo che mia madre sarebbe stata contenta di farsi vedere in quello stato, lei che aveva tanta cura del suo aspetto, e non per superflua civetteria, ma per una sorta di dignità ed eleganza che, in tutta modestia, riduceva all'espressione domestica di “essere presentabile”. Mi ha frenato, allora, una questione di gestione della memoria: non mi piaceva che un ritratto, in quelle circostanze, chiudesse il suo album fotografico personale, la sua biografia grafica. Non volevo ricordarla così, non volevo che quell'eventuale immagine rubata mettesse, in ombra le versioni della madre sorridente e felice evocate in tante altre istantanee. Dopo qualche giorno tornai a casa sua, solitaria e vuota, e rifotografai i ritratti di mia madre che adornavano i comodini e le librerie. Barthes non volle mostrare la foto che aveva trovato di sua madre nella serra; io optai per la non-foto.

Leggi anche

Elio Grazioli, Fontcuberta, la furia delle immagini

Gigliola Foschi, Fontcuberta contro Barthes

Gigliola Foschi, Fontucuberta: il doppio bacio di Giuda

In copertina, fotografia ©Joan Fontcuberta.