Dionisotti e Galante Garrone maestri del diluvio

C’è ancora bisogno di ricorrere alle virtù di quel gruppo di uomini che nacquero a Torino nel primo decennio del Novecento, che trascorsero adolescenza e giovinezza sotto il fascismo, che combatterono senza esitazione nella Resistenza e salvaguardarono, come poterono, le sorti della Repubblica, per spegnersi, insoddisfatti, tra la fine del secolo scorso e l’inizio dell’attuale? Sto parlando di Massima Mila, Franco Venturi, Aldo Garosci, Norberto Bobbio, Vittorio Foa, dei quali tra autobiografie, biografie, carteggi, sappiamo molto, se non tutto.

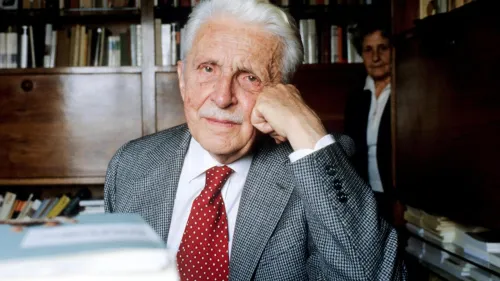

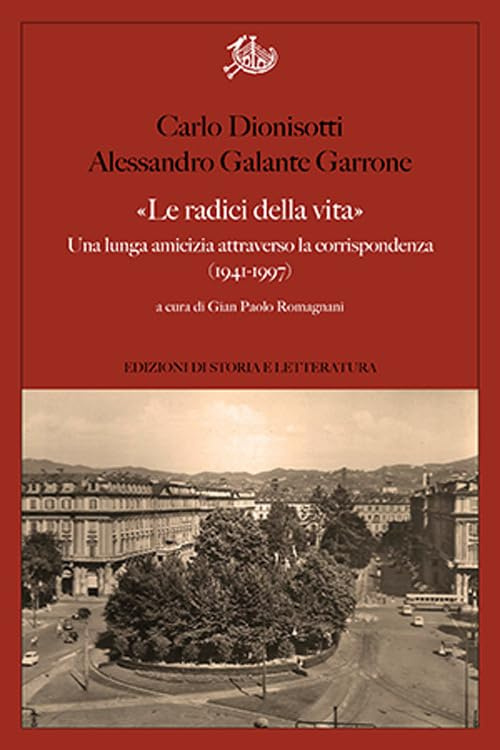

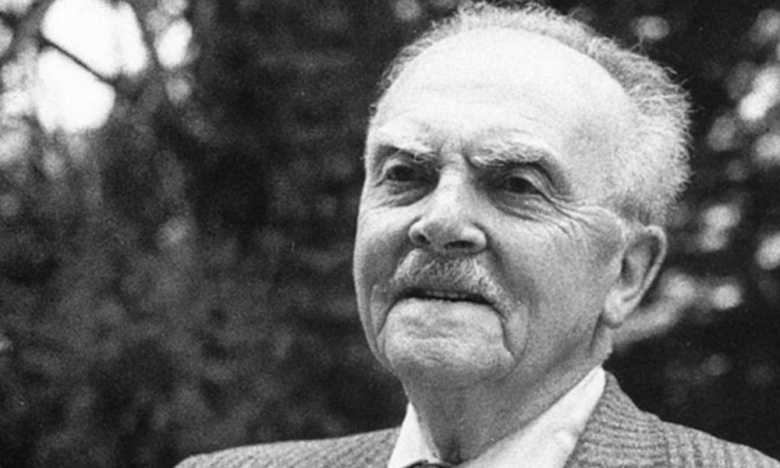

E molto sappiamo di Alessandro Galante Garrone (1909-2003), protagonista del carteggio con Carlo Dionisotti (1908-1997), “Le radici della vita”. Una lunga amicizia attraverso la corrispondenza. 1941-1997 , a cura di Gian Paolo Romagnani, Edizioni di Storia e Letteratura (2024). Quando morì Dionisotti Galante lo ricordò sulla ‘Stampa’ con un articolo intitolato Il De Sanctis del Novecento. Esagerazione giornalistica? Non credo, anche se l’astro dello storico della letteratura, in Inghilterra dal 1947, non brillò per molto tempo sulle patrie lettere e cominciò a irradiarsi a partire da Geografia e storia della letteratura italiana (1967), la prima raccolta di saggi, a quasi sessant’anni, del piemontese “spiemontizzato”.

La distanza tra i due, uno a Torino l’altro a Londra con periodici ritorni estivi in Italia nell’avita Romagnano Sesia, favorì una corrispondenza, soprattutto dagli anni Settanta in poi, in cui i due si scambiano informazioni sullo stato dei propri lavori di ricerca, sulla famiglia, su una salute sempre più malandata e, ed è il maggior motivo di interesse del carteggio, sullo stato dell’Italia nel periodo di declino della Prima Repubblica. Il curatore ha interpolato la corrispondenza con notizie sul contesto, per seguire meglio la storia di un’amicizia nata ai tempi dell’università.

Anche se noto, vale la pena riportare uno stralcio del commento che Dionisotti scrisse a caldo dopo l’uccisione di Giovanni Gentile da parte di un gruppo di partigiani fiorentini legati al Partito comunista con l’assenso del CLN: “Il fascismo porta la responsabilità di aver negato nel nostro secolo, entro o contro la civiltà moderna, il diritto di vivere a uomini avversi o anche solo diversi. Pertanto chi sta col fascismo, chiunque esso sia, ha quelle responsabilità, e partecipa del destino di violenza e di sangue che ne consegue. Questo Gentile doveva sapere (…) in questa orrenda ma necessaria, espiatrice tragedia dell’Italia”. Dionisotti non cambiò idea per tutta la vita e lo ribadì pubblicamente ogni volta che venne intervistato sull’argomento. Entrambi, benché di sentimenti antifascisti, furono costretti a prendere la tessera del PNF: Galante per intraprendere la carriera in magistratura che lasciò nel 1963 per dedicarsi all’insegnamento universitario e all’attività di studioso, Dionisotti per insegnare nelle scuole superiori, prima a Vercelli, poi a Torino e infine a Roma, prima di lasciare l’Italia e diventare docente di letteratura italiana prima a Oxford, poi al Bedford College di Londra. Per entrambi l’iscrizione al fascio, benché obbligatoria, fu un’onta, riscattata da una partecipazione attiva alla Resistenza, soprattutto scrivendo sulla stampa clandestina. In tutto il carteggio c’è, da parte di Galante, un atteggiamento di inferiorità verso le virtù morali e la grandezza di studioso di Dionisotti, anche se ognuno esprime, naturalmente, il proprio punto di vista.

Un momento di divisione all’interno del gruppo storico degli azionisti torinesi fu il giudizio sul ‘68, dopo un articolo dello storico Guido Quazza che metteva in luce una continuità tra Resistenza e Sessantotto. Dionisotti respinse sdegnosamente la tesi domandandosi: “se esiste un rapporto di continuità tra la lotta partigiana e la rivolta studentesca, esiste dunque un parallelo rapporto di continuità tra il regime nazifascista e il presente assetto politico dell’Italia?”. Dalla parte di Dionisotti si schierarono Franco Venturi e Vittorio Gabrieli, più dialoganti col movimento studentesco furono Bobbio, Agosti e soprattutto Galante Garrone.

Un altro momento caldo fu, dieci anni più tardi, l’uccisione di Carlo Casalegno, vicedirettore di ‘La Stampa’ ed ex partigiano azionista, da parte delle BR. Dionisotti, ricordando quanto aveva scritto sull’assassinio di Gentile parla di “inevitabilità e necessità della vendetta” rispetto al delitto politico. Galante Garrone, che scrisse su ‘La Stampa’ dal 1955, è toccato nel cuore dei suoi affetti e, per onorare Casalegno prepara una raccolta dei suoi scritti, Risorgimento familiare (1978) che esce a cura di Giovanni Spadolini. Dionisotti irride il testo del politico, “ex ministro diminutivo” di cui ricorda i trascorsi repubblichini, lodando invece l‘introduzione di Galante: “l’ho letta religiosamente, perché di questa attenzione alla vita e alla morte degli amici è fatta la nostra religione, benché inquieta e dolente. Il resto, per chi non abbia mai avuto a che fare col dialogo di Calogero e colla non-violenza di Capitini, sarà, sempre e soltanto, guerra”. Poi prosegue affermando che una risposta non può venire da loro, ex azionisti, “ormai tagliati fuori” da ogni ingerenza sulla politica italiana. Tocca ad altri occuparsi ma “non certo i gerenti né i legittimi eredi dei gerenti dell’attuale Stato italiano costituzionalmente incapaci di esercitare la normale giustizia, nonché la eccezionale vendetta” e prosegue “le guerre, di qualunque genere siano, si combattono con le armi, uccidendo e cercando di non farsi uccidere”.

Galante Garrone, pur noto come “mite giacobino”, apprezza l’intransigenza dell’amico, anche se risponde: “Io vedo intorno a me, per gli uffici, per la strada, perfino nei politici, tanta gente che è ancora una riserva d’energia, una forza da adoperare”. E conclude: “Voglio dire, insomma, che il mio dovere è sentire ancora nostro, ancora mio, questo Stato, e lo dico con umiltà”. Dionisotti, che guarda all’Italia da fuori, è più pessimista: “A me pare che nel mondo la democrazia parlamentare europea non basti più né regga alla rivalsa degli oppressi, e che in Italia, tutt’intorno all’impotenza e alla corruzione dello Stato, si allarghi sempre di più il margine della ripugnanza e reazione, ossia della guerra civile, che tiene, nell’età nostro, il posto e l’ufficio delle guerre offensive e difensive di altre età”. Questo fu il cuore del dialogo tra i due negli anni più caldi del terrorismo.

Un altro tema di discussione fu intorno alla figura di Piero Calamandrei (1889-1956), insigne giurista, padre del Codice civile, la voce più alta nel ricordare i morti della Resistenza fino alla prematura scomparsa. Galante, insieme a Giorgio Agosti, cura i due volumi dei Diari di Calamandrei nel corso degli anni Ottanta, ma Dionisotti non può dimenticare la collaborazione del giurista alla riforma dei codici nel 1939-40 e gli rimprovera di essersi ritirato nella casa di campagna al tempo della guerra civile. Gli dà fastidio il tono dei Diari “nella sua superficie pettegola, a volte repellente”. Per Galante Garrone vale l’opera complessiva e la vita di Calamandrei è da riscattare, a differenza di Bottai “corruttore e sottile accaparratore di intellettuali, per lo più giovani e vogliosi di emergere” o di studiosi della statura di Volpe, Rocco, Gentile, diminuiti, culturalmente e umanamente, dall’adesione al fascismo.

Dionisotti approva con calore l’arte della memoria, la rievocazione dei maggiori, a cui Galante si dedica nei volumi degli ultimi anni, rivaluta la figura di Salvemini, la sua voglia di battersi in qualunque situazione, e rinnova la fedeltà a Croce, maestro di libertà.

Ogni tanto affiora nella corrispondenza , inutile negarlo, un po’ di moralismo “ vecchio Piemonte”, ma si ammira la lucidità con cui Dionisotti condanna il rinnovo dei Patti Lateranensi: “ ‘il numero non conta’ è massima discutibile e pericolosa. È stata anche nostra, del Partito d’Azione. A parte ciò, vescovi e papi fanno il loro mestiere. Al muro sono (muro dell’infamia, salva la vita) i traditori laici firmatari di concordati, e prima dell’art. 7”. Comincia la stagione degli addii che i due, finché sono in forze, commemorano da par loro: prima Arnaldo Momigliano (1908-1987), poi Giorgio Agosti (1910-1992), infine Franco Venturi (1914-1994). Ora vivono in un mondo che non gli somiglia più, dove si affermano, scrive Galante, “Giuliano Ferrara con le sue acrobazie, o uno Sgarbi con i suoi insulti, o un Bossi con la sua sguaiataggine plebea. Che schifo!”. Moralismo? A pensarci bene, l’accondiscendenza o il senso di superiorità verso uomini come quelli citati e tanti altri ci ha portato dove siamo giunti. Il pessimismo di Dionisotti nell’ultima lettera del carteggio (23 marzo 1997) si apre a un filo di speranza: “Sono d’altra parte sempre certo, desolatamente certo, della nostra straordinaria capacità di sofferenza, di recupero e di progresso civile della nostra gente d’Italia, quale è stata ed è, divisa e unita”. Galante, nella risposta, che scrive in caratteri maggiori del solito perché l’amico sta perdendo la vista, scrive: “Sono contento di averti incontrato sul mio cammino. Doveva accadere. Grazie, carissimo Carlo, vorrei vederti, anche se, come sempre, non riesco a darti neppur la centesima parte di quel che tu hai dato a me”.

“Oh gran bontà dei cavalieri antiqui!”, scriveva con la sua ironia l’Ariosto.

A noi non resta nemmeno quella, ma leggere questo carteggio ha un effetto corroborante.

In copertina, Alessandro Galante Garrone.