Farsi un selfie davanti alla morte

La morte è la grande alleata della fotografia. Ai bordi di ogni inquadratura trema invisibile la fine di quell'istante catturato, svuotato di ogni consistenza materiale, sopravvissuto solo come immagine. Ogni fotografia è anzi un lembo superstite, ciò che rimane di un tempo, di un'azione, di un oggetto, e soprattutto di una persona. Lo sappiamo guardando le foto in bianco e nero dei nostri parenti, ma a ben vedere le stesse migliaia di immagini che ci accompagnano nella quotidianità, quasi tutte tese a dimostrare un esasperato essere nel mondo, mostreranno a chi le guarderà fra un centinaio di anni un'enorme quantità di persone morte.

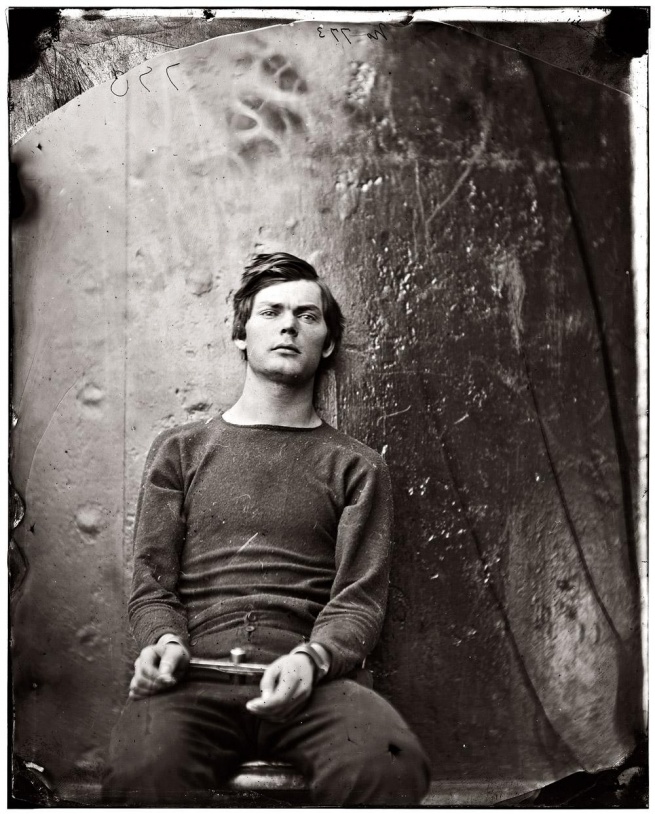

Questa testarda vitalità dell'immagine fotografica, di qualcosa che è già finito che continua a esistere come puro simulacro, viene solitamente assimilata a livello inconscio da chi guarda, per esplodere nella coscienza nel momento in cui la morte che la fotografia anticipa e combatte assume un aspetto più imponente del solito. L'immagine di una persona morta subito dopo lo scatto non stimola solo la classica suggestione provocata dal vedere qualcosa che ora manca, bensì diviene il documento finale in cui si accumula tutta l'identità, tutta la potenza vitale di una storia umana che sta per consumarsi aldilà dei nostri occhi. Immediatamente dopo quell'immagine, l'oggetto della fotografia non smette di esistere solo per noi, ma anche per se stesso: diversamente da tutte le immagini che ci rappresentano, e dopo la produzione delle quali continuiamo a esistere nella nostra solitudine, visibili solo a noi stessi, l'invisibilità diviene dato mortale. È, questa, una sensazione ormai ben sedimentata nella nostra cultura, che varia di senso a seconda della consapevolezza da parte del soggetto della propria morte imminente, da Lewis Payne, fotografato da Alexander Gardner prima della sua esecuzione, a un ignaro John Lennon che firma un autografo al proprio futuro assassino; tuttavia la diffusione così capillare dell’atto del selfie ha modificato ulteriormente il modo di interpretare ogni immagine che preluda a una fine tragica.

Da sinistra: Lewis Payne, 1865. ph. Alexander Gardner; John Lennon firma l'autografo a Mark Chapman, 1980

Il web è solitamente impietoso con chi muore dopo essersi fatto un autoscatto, e non mancano i commenti che ridicolizzano la vanità e l'egocentrismo tanto forti da far venir meno ogni buonsenso. La notizia che in Russia esista un vademecum per i selfie estremi, in cui una chiara infografica invita a non farsi fotografie davanti a un treno in corsa, mentre si guida o si sta in bilico su un ponte o sul tetto di una casa, può apparire assurda e irreale, ma attesta un istinto di vitalità così prepotente – “sono vivo, esisto, mi sento onnipotente, ergo mi scatto una fotografia” – da tracimare qualsiasi cognizione di sopravvivenza. Il gesto dell'autoscatto implica una dimensione attiva e una risolutezza superiori alla consueta passività dell'essere fotografati, e si pone pertanto in un rapporto maggiormente dialettico con la morte che ogni immagine nega e conferma: relazione che cambia ulteriormente di livello nel momento in cui la dipartita di chi fotografia avviene subito dopo questa orgogliosa dichiarazione di vitalità.

Il 20 luglio 2015 a Suruc, città turca al confine con la Siria, l'esplosione di un kamikaze provocò la morte di trentadue attivisti venuti per partecipare a un incontro per la ricostruzione di Kobane. Qualche ora dopo l'attentato Madersahî Barajyikan, una delle volontarie, postava sul suo account Twitter un selfie con i suoi compagni che in poco tempo faceva il giro della rete, diventando la tragica immagine finale di un gruppo di ragazzi sorridenti ignari di andare verso la morte. In realtà si trattava di un equivoco; la fotografia non era, come si credeva, immediatamente antecedente ai fatti e anzi era stata scattata alcune settimane prima dell'attentato, ma questo non impedì alla maggior parte delle persone che la guardavano di leggerla come l'emblema di un paradigma morale sviluppato in senso dicotomico. Vita/morte, luce/buio, speranza/disperazione: tutto ciò che appare – o si vuole vedere – in questo scatto gioioso nasce dal contrasto con la dimensione invisibile del disastro che lo sottintende. Scrive Roland Barthes ne La Camera Chiara a proposito dell'immagine di Lewis Payne, “ Io leggo nello stesso tempo: questo sarà e questo è stato; osservo con orrore un futuro anteriore di cui la morte è la posta in gioco (…) fremo per una catastrofe che è già accaduta”.

Se la fotografia per la sua stessa natura vince sempre la morte a cui soccombono tutti quelli che vengono fotografati, e pertanto cessa di esistere solo nel venir meno della sua visibilità, la cultura odierna dell'autoscatto presuppone un ipersviluppato concetto dello stare visibilmente nel mondo che chiama in causa in maniera molto più potente quel senso di non esistenza che permane oltre il perimetro dell'inquadratura. Secondo una lettura trasversale di questo fenomeno, è allora proprio il dialogo che qualunque testo visibile, ovvero l'immagine, intrattiene con lo spazio del non visibile che l'accompagna senza sosta, a costruire la possibile comprensione stratificata di ogni fotografia. Forse nel futuro il fenomeno del selfie potrebbe intrattenere un rapporto più esplicito con la morte, per esempio spingendo un gran numero gli aspiranti suicidi a fotografarsi prima di morire, per includere nell'immagine sia la volontà di vivere che quella di morire. Immaginare una futura moda dilagante di selfie di suicidi è certo un'ipotesi macabra, quanto sufficientemente plausibile per un medium che ormai manipola e riscrive il senso dell'esistere – e quindi, anche del non esistere – nel mondo di oggi.