Il dono di Mimmo Jodice

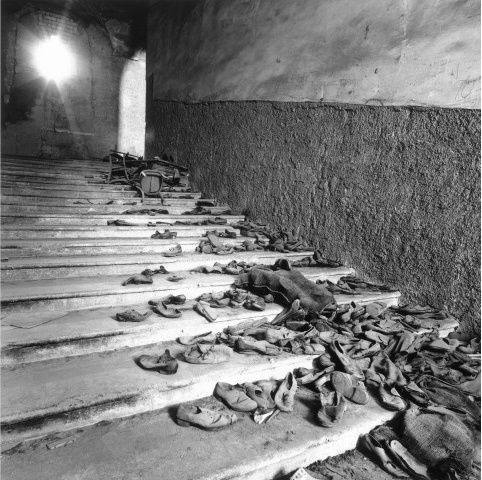

La scalinata al Real Albergo dei Poveri a Napoli: la bassa alzata dei gradini, una distesa di scarpe vecchie, un paio di sedie buttate alla rinfusa in alto e il colpo di luce lassù: un abbaglio. Opera del 1999, lo scatto fa parte di un lavoro commissionato a Mimmo Jodice dal Comune partenopeo dentro l’edificio settecentesco in stato d’abbandono. In questa fotografia, che arriva quando la sua carriera di autore è già ben delineata, si può condensare tutto il senso dell’opera del grande fotografo scomparso ieri nella grande città del Sud a 91 anni d’età, un’opera per la maggior parte dedicata proprio alla più metafisica metropoli d’Italia. C’è lì nello scatto delle scale l’afflato esistenziale di chi è nato in una famiglia modesta e ha dovuto cominciare a lavorare a dieci anni; c’è uno sguardo di pietà e compassione; c’è la consapevolezza della sfortuna e del privilegio di essere vissuto in una città insieme inconcepibile e straordinaria; c’è la vocazione di entrambi – della città e quindi dell’artista – al gran teatro del mondo, sempre una scena su cui affacciarsi; c’è infine il senso estetico per il bello, per la classicità ma anche l’afflato e l’inquietudine, e di conseguenza la ricerca di un riposo in un mondo in cui riposo non si dà.

Raramente in un fotografo-artista quello che è e quello che ha fatto, e fa, sono mescolati con così grande omogeneità e coerenza, lasciando aperto il vivido bisogno di guardare sempre, sino a dire con il poeta morto proprio a Partenope: “e il naufragar m’è dolce in questo mare”. Senza Napoli e senza il mare, il mare nostrum, il Mediterraneo, non è neppure pensabile l’avventura artistica di Mimmo Jodice, per quanto la sua ricca esperienza di vita sia tutto un cercare continuo, un provare, uno sperimentare e un dirigersi verso un punto che coincide visivamente con quegli scatti realizzati all’inizio degli anni 2000 e dedicati appunto all’acqua: la sdraio di plastica, i sassi della spiaggia lì sotto e quel mare lattiginoso di smalto, opposto al cielo ingrigito eppure esso stesso rilucente, l’ennesima fotografia che si imprime con la sua unicità nei nostri occhi, così semplice e così artefatta insieme. Tutto questo fa pensare che Mimmo Jodice coincida con questi medesimi scatti così precisi, esatti, unici e tuttavia enigmatici.

Cosa ci vorrà dire? La solitudine, l’abbandono, la Natura imperscrutabile, o altro ancora? Quando nel 1984 Jodice diventa una delle colonne di Viaggio in Italia, la sua foto che Luigi Ghirri sceglie per il progetto comune pone in primo piano il lunotto posteriore curvato di un’auto, una Volkswagen forse, vicina al mare; dietro, sullo sfondo c’è il Vesuvio e poi nella pagina seguente del Viaggio un’immagine che mostra le curvature di una lamiera di cantiere, che continuano in una colonna, quasi a mimare le scanalature di quelle greche, e non lo sono. Questo è quello che c’è in giro per Napoli, “città fotogenica” per eccellenza, scriveva Jodice, perché è insieme realtà e illusione, concretezza e simulazione, effettività e immaginazione. Una città per sognare ed estendere il proprio sogno in ogni dove, perché tutto è comunque apparenza, come certifica l’obiettivo della macchina a soffietto che Mimmo inizia a usare.

Lo sperimentalismo degli anni Sessanta e Settanta in una città così ricca di gallerie nuove (Lucio Amelio e i Rumma) mostra il suo tentativo di trovare una strada, come se dovesse salire quei gradini dell’Albergo dei Poveri provando, alla stregua di un personaggio di Lo cunto de li cunti di Basile, una ad una le scarpe per reperire la propria, quella che gli calza a pennello. C’è voluto tempo, e tanti incontri, molti tentativi e prove, e opere anche bellissime prodotte presto per arrivare a quella classicità postclassica che è un altro dei doni meravigliosi di Napoli, popolare e aristocratica, affossatrice e sublime a un tempo. Lì a Partenope arrivava allora l’avanguardia da tutta Europa; venivano gli artisti per il sole, il mare, la dolcezza del vivere e quella stessa scontrosità delicata che è nel carattere napoletano, così ben rappresentata dalla barba con cui da un certo punto in poi Mimmo Jodice ha voluto segnare il suo viso mettendolo al riparo da qualcosa di sconosciuto, ingentilendolo pure con il suo imbiancarsi progressivo.

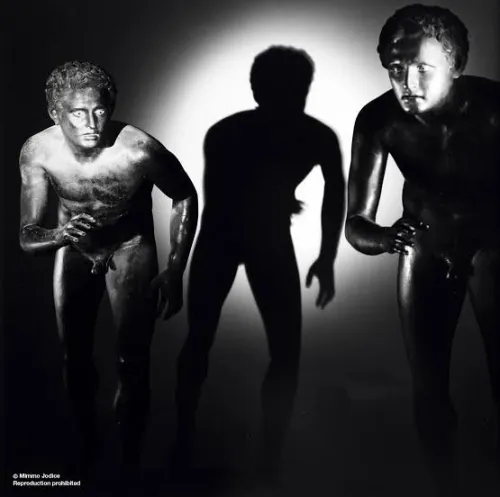

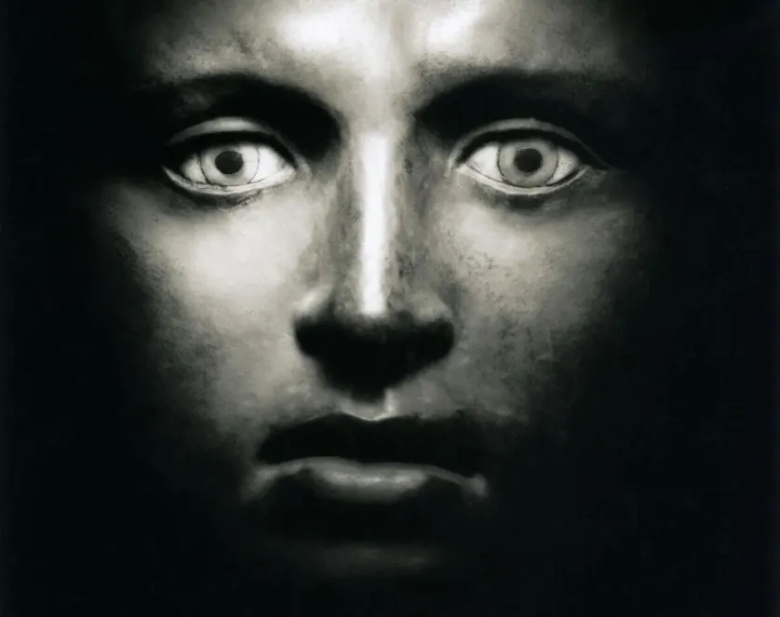

Sono tutti autoritratti quelli delle statue scoperte e fotografate nei musei, all’Archeologico e altrove, rivisitate e fissate in più fasi del proprio lavoro, ritratti come specchi in cui rivedersi, dato che Mimmo Jodice nasce come ritrattista di amici, artisti e scugnizzi, fino ad arrivare ai volti inquieti degli anni Ottanta colti nella Villa dei Papiri ad Ercolano. L’inquietudine, del resto, è parte sostanziale della sua postclassicità, che è stata anche un carattere dell’Arte povera e dintorni, ma con in più quel dramma che possiede uno dei suoi scatti più belli del 1986: le due statue nude dei giovani antichi e l’ombra di uno di loro quale terzo in mezzo, terzo assente e presente, che si protendono tutti insieme verso qualcosa: la parte scura che segue e forse anche precede.

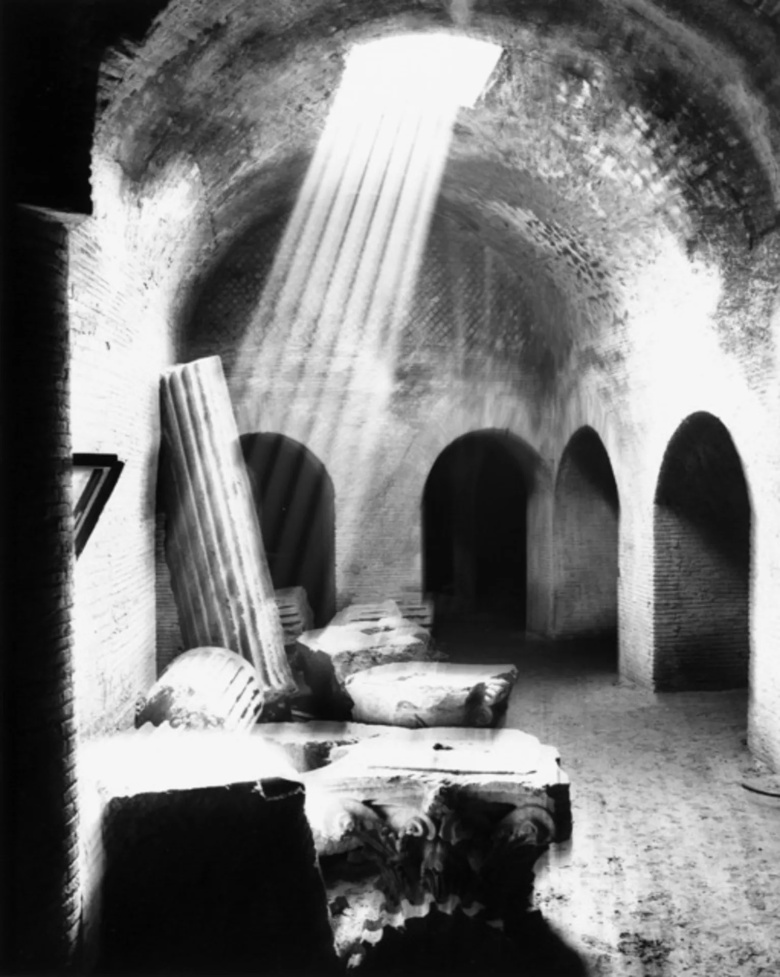

Se si scorrono i lontani cataloghi degli esordi, quelli di mostre costruite una ad una con dedizione e costanza, con maniacale sistematicità, si troverà il carcere, la scuola, la fabbrica, l’ospedale psichiatrico, la droga, l’emarginazione sociale, i bassi, oltre all’urbanistica implosa ed esplosa, alle periferie e poi tanti bambini, ma anche la religione delle feste pagane e quindi i morti. La città dei vivi lascia pian piano spazio alla città dei morti, o forse dei non-ancora-nati, che è poi la città della memoria, la città arcaica e intemporale, quella dei detriti e delle rovine, degli anfratti e persino degli spazi aperti ma senza più alcuna figura umana.

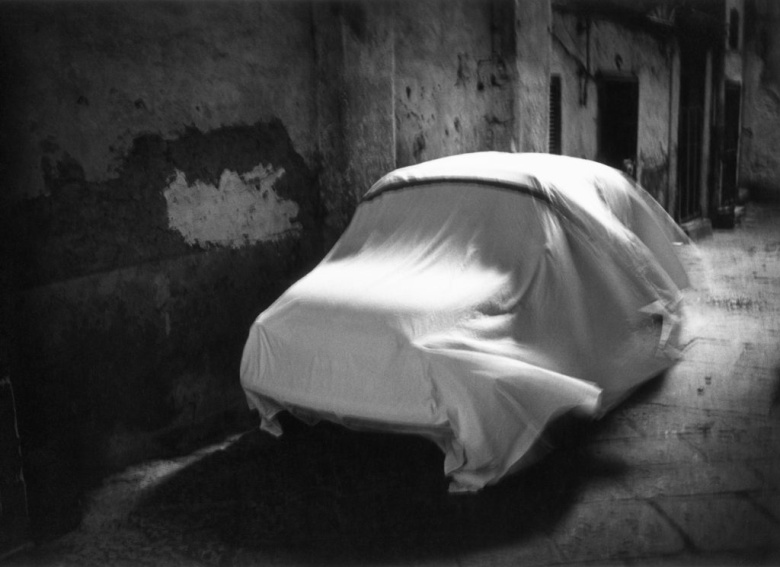

Una città del prima e insieme del dopo, una città immaginaria e terribilmente reale, che scarta dal luogo comune e dalla ripetizione del già-visto, pur essendo simile alla città metafisica della nostra tradizione pittorica: Napoli più metafisica della Ferrara di De Chirico, perché incuneata nella tradizione, per quanto Mimmo Jodice questa tradizione se la sia inventata, a partire da elementi ben presenti. Il “deserto”, che appare negli ultimi venticinque anni nel suo lavoro, a volte in modo più deciso e a volte invece come un lampo, un barbaglio, è ciò che c’era già prima e che si dava in forma di frammento. Così l’automobile coperta dal lenzuolo di Vedute di Napoli (1980): un fantasma che tiene il posto degli umani, inquietante perché ha forme conosciute – cos’è se non un’auto? –, e allo stesso tempo sconosciute – cosa c’è lì sotto?

Hanno ragione i critici che nel tempo si sono occupati di lui, a partire da Cesare De Seta e Roberta Valtorta, nell’indicare lo strabismo, o duplicità, che c’è nell’intera opera di Mimmo Jodice: una doppia vista nella singolarità di ogni sguardo. Questa visione, così sua e singolare, Jodice l’ha affinata guardando a una serie di artisti e fotografi del passato prossimo, come Bill Brandt, e ad amici del presente, come Luigi Ghirri e Gabriele Basilico, oltre che ad artisti dell’Informale, del Concettuale, della Pop Art persino, e soprattutto i poveristi della prima leva, da cui ha imparato aspetti importanti, poi amalgamati con il proprio stesso carattere, che è poi il fulcro su cui si sostiene la sua stessa poetica. Quell’elemento sacro che la critica è andata enucleando via via negli ultimi anni è effetto anche della sua tendenza all’introspezione, al rivolgersi al proprio foro interiore sin dai suoi esordi, e di quel disincanto che è via via subentrato col tempo e coi fallimenti politici, senza mai trasformarsi in nichilismo, ma appunto in una transustanziazione spirituale che in parte è spontanea volizione della sua persona e in parte è una risposta al fallimento e al tramonto di istanze politiche – forse bisognerebbe dire umane – che alimentavano le sue attese di palingenesi attraverso l’arte del mondo intorno a lui.

Quel tanto di manierismo che c’è nella sua opera deriva da qui, da questo rimuginare e ritornare sul non-fatto e il non-riuscito nel nesso arte-vita-politica. Nel 1973 il colera, che affligge Napoli come una piccola e nuova peste, tronca slanci e attese, e affina sempre di più la visione spirituale nella fotografia di Mimmo Jodice. Lo sguardo rivolto verso le rovine o le piante viste come ruderi e le città come luoghi di archeologia post-industriale non contiene malinconia, bensì attesa: manifestazione di qualcosa – il sacro – che potrebbe rivelarsi da un momento all’altro e di cui le sue fotografie sono delle annunciazioni, e persino delle anticipazioni. C’è la medesima fervente atmosfera in tante sue immagini di grovigli di piante e rami, come in plinti di cemento e sottopassi stradali. Davvero la sua arte contiene qualcosa di misterioso e di non svelato: qualcosa di visivamente annunciato, ma non dichiarabile a parole. Chi guarda le sue immagini lo sa, lo capisce, anche se non sa dire cosa sia e perché. Tutto resta inespresso, eppure visibile. Un grande dono, qualcosa che credo durerà oltre il suo autore, in modo indipendente da lui, come è giusto che sia nell’arte grande.

In copertina, Ercolano, Villa dei Papiri, 1986.

Leggi anche:

Carola Allemandi | Mimmo Jodice – l’utopia

Marco Belpoliti | Occhio rotondo 14. Fantasma

Francesca Zanette | Sette obiettivi sul paesaggio