Peter Sellers: la maschera e il niente

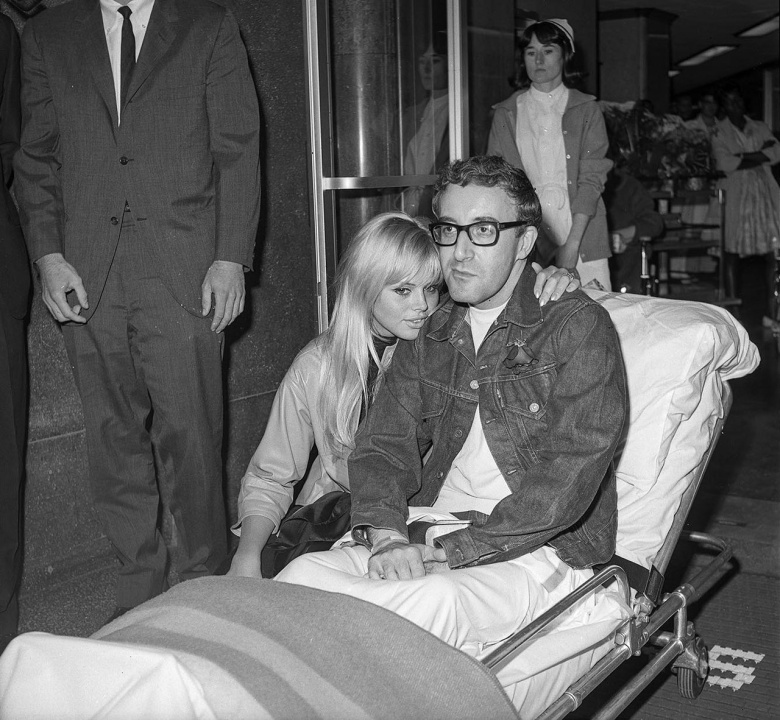

Dissipazione. Forse è questa la parola che definisce meglio la figura di Peter Sellers a un secolo dalla sua nascita, avvenuta l’8 settembre 1925 a Southsea, nell’Inghilterra sudorientale. Dissipazione come regola di vita: quattro mogli, tre figli, numerose relazioni sentimentali attribuite (e qualche volta addirittura millantate dall’interessato), droghe in gran quantità e svariati attacchi cardiaci. Nel 1964, nel bel mezzo della lavorazione (decisamente difficile) di Baciami, Stupido, ne subì otto nell’arco di poco meno di tre giorni. Sopravvisse per miracolo grazie all’impianto di un peacemaker, ma perse la parte: il regista del film, Billy Wilder, con cui i rapporti si erano ormai deteriorati, lo sostituì con il caratterista Ray Walston. Senza troppo successo per la verità: “Era tutto sbagliato, dall’inizio alla fine”, avrebbe detto anni dopo.

Ma dissipazione è anche sinonimo di dissoluzione. Dietro i suoi personaggi, Sellers scompare. Non si finirebbe più di levare le barbe posticce, strappare i baffi finti, le parrucche, i nasi di gomma, gli occhiali, in cerca di un qualche volto reale. Sotto la maschera, niente. O, al limite, una faccia piuttosto anonima, tondeggiante in gioventù (la si può scorgere in qualcuno dei primi film), via via più segnata e smagrita, complici gli stravizi e i malanni, negli anni della maturità. Per dirla con una fulminante definizione di Emanuela Martini, la faccia di “un ragazzo grasso che ha attraversato la vita travestito da magro”.

Mi rendo conto di ripetere cose già ampiamente discusse da altri. Anzi, a partire degli anni Sessanta, sarà lo stesso Sellers, vuoi per malintesa autoironia, vuoi per esorcizzare una paura di morire che probabilmente cominciava ad attanagliarlo, a insistere su questa narrazione fino a rasentare lo stereotipo. “Credo di essere incosciente del mio io…”, dirà nel 1962 in una celebre intervista a “Playboy”: “Sono come un microfono. Da solo non ho suono. Catturo ciò che mi circonda”. E una quindicina d’anni dopo, nel 1978, ospite d’onore di una puntata del Muppet Show, interpellato da Kermit la rana (!), ammetterà laconico: “Vedi, non esiste nessun me stesso. Io non esisto… Un tempo avevo un io, ma l’ho fatto rimuovere chirurgicamente”.

Esagerava? Solo in parte. “È stato come aver sposato le Nazioni Unite”, avrebbe detto la prima moglie Anne Hayes, a divorzio avvenuto. Dal canto suo, Blake Edwards, che tra inenarrabili litigate e altrettanto clamorose riappacificazioni l’aveva diretto nella serie della Pantera Rosa (1963-1980) e in Hollywood Party (1968), non credeva affatto alle sparate di Sellers. “Ce l’aveva eccome una personalità!”, protestava, “è che si sentiva meglio quando viveva nella pelle di qualcun altro per un po’”. Vagli a spiegare che Sellers nella pelle di qualcun altro ci viveva fin dalla nascita. Eh sì, perché, come spiegano i suoi biografi (ultimo, in ordine di tempo, Andrea Ciaffaroni con il suo In arte Peter Sellers del 2018), Richard Henry Sellers era chiamato dai famigliari con il nome di un morto: quello di suo fratello Peter, venuto alla luce un anno prima di lui e deceduto a poche ore dal parto. Difficile dire se sia questa la radice di quel vuoto che sta alla base di tutte le sue caratterizzazioni; certo spiega quel retrogusto un po’ lugubre che promana da molte di esse.

Dissipata è anche la carriera di Sellers. Al netto di una filmografia non troppo affollata (“appena” una sessantina di pellicole), sono pochi i titoli davvero di valore. Soprattutto nell’ultima parte, non si contano le prestazioni alimentari (ancorché di lusso, come gran parte della saga della Pantera), i divertissement piacevoli ma un po’ invecchiati (Ciao, Pussycat, Lasciami baciare la farfalla) e le opere decisamente e irrimediabilmente mediocri (Soffici letti, dure battaglie, Il prigioniero di Zenda, Il diabolico complotto del dottor Fu Manchu). E tuttavia il cinema, che pure ce lo consegna immutato a distanza di quarant’anni dalla prematura scomparsa, non è stato il solo campo da gioco di Sellers, né tantomeno il più cospicuo.

Figlio d’arte, trascorre buona parte dell’infanzia in tournée con i genitori. Allo scoppio della Seconda guerra mondiale, il diciassettenne Sellers viene arruolato nella RAF: riesce a evitare la prima linea grazie al suo talento di batterista e cantante, entrando a far parte del Gang Show, un gruppo d’intrattenimento per le forze armate britanniche. In compenso, viene spedito ad allietare il morale delle truppe in India, allora (ancora per poco) sotto il dominio di Sua Maestà.

Finita la guerra, Sellers si getta subito alla ricerca di una nuova scrittura. Dopo alcune brevi esperienze teatrali, riesce a entrare nei programmi radio della prestigiosa BBC: prima del volto, la voce. Il primo grande successo arriva nel 1951, quando con Spike Milligan, Harry Secombe e Michael Bentine dà vita a The Goon Show, che proseguirà fino al 1960 diventando un’autentica trasmissione di culto, decisiva per almeno un paio di generazioni di comici britannici, Monty Python inclusi. “Goon”, cioè tonto, stupido: un nome che Milligan, vero ideatore del programma, aveva ricavato da un personaggio (Alice the Goon, appunto) delle strisce di Popeye, il nostro Braccio di Ferro. Nonsense, gusto per il paradosso, gag dal sapore lunare à la Stan Laurel, sprazzi di satira politica si mescolavano nelle puntate dello spettacolo: “L’alchimia di Bentine, Sellers e Secombe”, racconterà Milligan nel 1991, “era come una miscela esplosiva. Tutto quello che c’era da fare era accendere la miccia”. Secondo Raymond Durgnat, critico cinematografico ma soprattutto fan del programma, The Goon Show “attaccava la follia umana in genere… Le trame folli (tutte auto-parodie) e le battute autoriflessive, non erano soltanto critico-distruttive, ma erano anche porte d’ingresso a un mondo di nonsense, come quello di Alice nel paese delle meraviglie di Carroll”.

Nel corso delle dieci stagioni dello show, Sellers dà fondo alle proprie risorse vocali con personaggi come il maggiore Bloodnok, parodia di quegli ufficiali dell’esercito che lui e Milligan conoscevano fin troppo bene, o come Henry Crum, vecchietto dalla voce tutta tremiti. Non sorprende quindi che, al momento di debuttare sul grande schermo, Sellers venga impiegato soprattutto come caratterista. All’epoca (siamo intorno al 1952), il suo virtuosismo interpretativo lo pone sulla scia di un altro straordinario attore britannico come Alec Guinness, con cui peraltro recita nel 1955 in La signora omicidi: trasformismo vocale e fisico, insomma, con tendenza a moltiplicarsi anche all’interno dello stesso film (pensiamo al Guinness di Sangue blu, 1949, e mettiamolo a confronto con il Sellers di Il ruggito del topo, 1959).

Purtroppo, Sellers ha la sfortuna di emergere in una fase discendente per l’industria cinematografica britannica. I gloriosi anni degli Ealing Studios stanno volgendo al termine, e la ribellione anti-establishment degli angry young men, che sul finire del decennio daranno vita al Free Cinema, è ancora di là da venire. Non importa: film dopo film, Sellers riesce comunque a mettere a punto una sua galleria di personaggi. Il giornalista scandalistico Sonny McGregor di La verità… quasi nuda (1957), il sindacalista Fred Kite di Nudi alla meta (1958), i dignitari del microscopico ducato di Gran Fenwick, inclusa la vecchia e un po’ svanita granduchessa Gloriana XII di Il ruggito del topo, il dottor Kabir di La miliardaria (1960, tratto addirittura da George Bernard Shaw): maschere di una società britannica in trasformazione, che vede gradualmente erodersi i propri privilegi sulla spinta delle svolte storiche del secondo dopoguerra, dal crollo dell’impero coloniale alla crisi di Suez.

L’esuberante talento di Sellers non poteva però limitarsi alla vecchia Europa. Chi lo capisce prima di tutti è un giovane regista (nel 1960 ha poco più di trent’anni) originario di New York, che dopo alcuni successi a Hollywood (Rapina a mano armata, Orizzonti di gloria, Spartacus), si è stancato delle ingerenze degli Studios e ha scelto di trasferirsi in Inghilterra per mantenere la giusta distanza di sicurezza. Il suo nome è Stanley Kubrick. Un anno prima, nel 1959, ha acquistato da Vladimir Nabokov i diritti di un suo romanzo “scandaloso”: Lolita, una fantasia su temi americani scritta da un intellettuale europeo alla sua terza prova in lingua inglese. Nel romanzo, il personaggio che incarna la natura babelica e onnipervasiva, fascinosa e ambigua del meltin’ pot statunitense è il commediografo Clare Quilty: “un personaggio che vive nel sottofondo”, come scrive ancora una volta Emanuela Martini, “nelle pieghe del racconto, sempre vagamente mascherato, ma mai in maschera”. Kubrick non ha dubbi: è Peter Sellers l’interprete ideale.

Lui non delude: entra in scena bofonchiando “I am Spartacus” fra i resti di un party selvaggio, in una villa che è il concentrato di tutto il kitsch della cultura pop americana; imbambola il povero Humbert Humbert (James Mason), già folle di gelosia, con un interminabile fuoco di fila di battute, doppi sensi, citazioni letterarie e persino una partita di ping pong, mettendone al contempo a nudo la lasciva ipocrisia; per farsi infine ammazzare, a colpi di pistola, dietro un (falso) dipinto settecentesco. Maschere di maschere (nel film, Quilty impersona tra l’altro uno psichiatra dall’accento teutonico e un poliziotto nevrotico), falsi di falsi: Sellers e Kubrick partono da Nabokov per disegnare una figura che Gary Morris definisce “astratta, vagamente divina”, capace di manipolare le vite degli altri personaggi come una specie di sadico burattinaio o semplicemente come un regista cinematografico.

Complice Kubrick, la partita sugli archetipi americani prosegue nel successivo Il dottor Stranamore (1964). Stavolta a passare sotto le forche caudine del terribile duo sono i miti virili della patria e dell’esercito, con il corollario della grande paura di quegli anni (e non solo, purtroppo…): la bomba all’idrogeno. Sellers torna a moltiplicarsi come ai tempi dei Goon, ma a contatto con l’aria radioattiva d’inizio decennio le caricature tutto sommato innocue di qualche anno prima sono diventate autentici mostri. Qualcosa di esse permane nello stupore attonito e leggermente ebete del colonnello Mandrake, ufficiale della RAF (eccone un altro!) di stanza presso l’aviazione USA, nelle esitazioni e nei borbottii del Presidente degli Stati Uniti Muffley (“Hello… Hello, Dimitri?...”). Non c’è più alcuna traccia di umanità, invece, dietro le lenti affumicate del dottor Stranamore: con la sua voce chioccia, dalla marcata cadenza teutonica (ripresa da quella del fotografo Weegee, mentre il personaggio nel suo insieme è una crasi fra l’ex nazista Wernher von Braun e il fisico bellicista Edward Teller), il ghigno sinistramente immobile, le movenze marionettistiche (il celebre braccio destro pronto a scattare nel saluto nazista, come per un riflesso incondizionato) ne fanno il perfetto tecnocrate dell’apocalisse prossima ventura, con oltre mezzo secolo di anticipo sui magnati della Silicon Valley.

Nel frattempo, a testimoniare il periodo di irripetibile creatività, il 1963 aveva visto la nascita, per certi versi inaspettata, di un’altra straordinaria invenzione comica di Sellers: l’ispettore Jacques Clouseau. Pensato inizialmente per Peter Ustinov, sulla carta avrebbe dovuto essere una sorta di diversivo comico-slapstick all’interno di una vicenda romantica di principesse e ladri gentiluomini, sulla scia dei caper movie di ambiente internazionale che andavano di moda in quegli anni. L’energia e la convinzione con cui Sellers decide di interpretarlo (“L’avrei interpretato con grande dignità, perché certamente lui pensava di essere uno dei più grandi detective del mondo”) colpiscono assai favorevolmente Blake Edwards, che fa in modo di dargli sempre più spazio; fino a trasformare il film, La pantera rosa, nel capostipite di una vera e propria serie.

Tanto ottuso e incapace quanto arrogante (memorabili, nel secondo capitolo della saga, Uno sparo nel buio, le sue frasi fatte: “Io credo a tutto e non credo a niente”, “Fatti! Dietro di essi è tutto l’ordito della verità deduttiva”), in fondo Clouseau è la declinazione comica dei mostri che Sellers ha ideato per Kubrick. Travestimenti che sembrano costumi di carnevale, esercizi ginnici che paiono usciti dalle comiche di Mack Sennett, tortuose deduzioni alla Poirot che conducono regolarmente in un vicolo cieco: Clouseau è davvero “l’uomo che ha riportato indietro di duemila anni la scienza criminologica”, come sentenzia il suo superiore, l’ispettore capo Dreyfus (Herbert Lom), aggiungendo: “Datemi dieci uomini come Clouseau e vi distruggerò il mondo”. In effetti, nel terzo film della serie, La pantera rosa sfida l’ispettore Clouseau (1976), forse il più divertente anche perché il più delirante, Dreyfus, definitivamente impazzito e trasformatosi in una specie di supercattivo da Bond-movie, arriverà a ricattare il mondo intero con una specie di doomsday machine degna del dottor Stranamore, per costringere le grandi potenze a eliminare Clouseau dalla faccia della terra. Senza riuscirci, naturalmente.

Sempre con Edwards, con cui ha inaugurato nel frattempo un rapporto di amore-odio, qualche anno più tardi Sellers darà vita a un altro leggendario eroe comico, del tutto antitetico a Clouseau. Il film è Hollywood Party e il personaggio si chiama Hrundi V. Bakshi. Laddove Clouseau rappresenta l’ottusità del rango, qualsiasi esso sia, Bakshi è l’estraneità totale, l’alterità. Se il primo produce disastri con tutta la tracotanza di chi è convinto di avere sempre e comunque ragione, il secondo è l’alieno piovuto in un ambiente di cui non conosce ancora con esattezza gli spazi e le regole e che, proprio nel lodevole intento di farle proprie, finisce per distruggere tutto. E pazienza se Sellers si serve di un espediente (il blackface, anzi, il brownface) che oggi chiunque gli rimprovererebbe: ancora una volta, la carica liberatoria, sovversiva del personaggio (una delle poche figure “positive” portate in scena da Sellers) è tale da oltrepassare eventuali limiti culturali. Il “provvidenziale folletto”, come lo ha definito Hanif Kureishi, uno dei tanti fan illustri del film (un altro era Umberto Eco), si sottrae al proprio ruolo per guidare una specie di rivolta – o, come la chiama Kureishi, “un’invasione della casa del padrone bianco”. Lo fa naturalmente, senza forzature: “con un elefante, un piccolo esercito di giovani vicini e tutta la frivola generazione degli anni Sessanta. La piscina si riempie di bolle schiumose in cui le persone scompaiono… In un caos carnevalesco, tutti nuotano nella stessa acqua”.

La conquista vera e propria dei palazzi del Potere avverrà oltre un decennio più tardi, in modi assai meno fragorosi ma non per questo meno dirompenti. Nel 1971 Sellers, reduce dagli infarti e sempre più erratico e imprevedibile, si trova per le mani Being There, un romanzo satirico dello scrittore polacco in esilio Jerzy Kosinski: il protagonista, dall’eloquente nome di Chance (“Caso”), è un “povero in ispirito” che ha sempre lavorato come giardiniere nella casa di un ricco signore. Sfrattato alla morte del vecchio, per una serie di circostanze fortuite si ritrova dapprima ospite dei potenti coniugi Rand, intimi del Presidente degli Stati Uniti, e poi per essere un ascoltato consigliere economico, celebre in tutto il Paese e non solo.

Un bel giorno, Kosinski si vede recapitare un telegramma: “Disponibile, per il mio giardino o quello di altri. C. Gardiner”. In allegato, un numero di telefono sconosciuto. Perplesso, lo scrittore richiama, e dall’altra parte del microfono trova Sellers: “Questo personaggio è stato creato per me”, spiega, “da quando ho avuto un attacco di cuore nel ’64 la mia vita è stata governata dal Caso. C’è chi desidera da sempre di fare Otello; io no, voglio solo essere Chance il giardiniere”.

Sellers impiegherà molto tempo e parecchi film evitabili per mettere in piedi Oltre il giardino. Ci riuscirà un paio d’anni prima di morire, affidando la sceneggiatura allo stesso Kosinski e la regia a uno dei grandi sottovalutati della New Hollywood, Hal Ashby. Sperava nell’Oscar, che fino a quel momento gli era stato negato; gli andrà male anche in questo caso (l’Academy gli preferirà il pur ottimo coprotagonista Melvin Douglas), ma il film è comunque il trionfo del Sellers attore-creatore. “La percezione di Chance non può prescindere da Peter Sellers”, ha scritto Giorgio Vasta in una bella prefazione alla ristampa del romanzo per minimum fax, “fa esistere Chance attraverso una postura impercettibilmente irrigidita… attraverso un’andatura meccanica indeformabile, soprattutto tramite un’espressione geometricamente inerte. Sul suo viso permane un rictus morbidissimo, quella minima increspatura labiale che nel non poter diventare un vero e proprio sorriso contribuisce a dar forma a uno sguardo che è quello dell’assenza”.

A proposito di Chance, “personaggio cavo”, “vuoto di un vuoto costitutivo, originario”, Vasta evoca l’imperscrutabile inerzia di Bartleby lo scrivano, l’elusività di Wakefield, la pazienza dell’asino Balthazar del capolavoro di Robert Bresson. Non occorreva andare tanto lontano: il modello di Sellers è l’amato Stan Laurel, con la sua parlata lenta, il suo sguardo perso nel vuoto, la sua espressione indefinibile. Dopo tante maschere, finalmente un’anti-maschera: sono gli altri, stavolta, a vedere in Chance quello che credono, o vogliono credere, di vedere. Ma il rovesciamento è solo apparente: mascherandosi, lungo tutta la sua carriera, Sellers aveva rivelato i mascheramenti altrui; così come interpretando mostri, svelava ai nostri occhi la nostra piccola o grande mostruosità quotidiana. Giunto al termine di un’esistenza dissipata (morirà all’improvviso, in un ospedale di Londra, stroncato dall'ennesimo attacco cardiaco, il 24 luglio 1980), si era finalmente accorto che la vita “è uno stato mentale” (una delle frasi-simbolo del romanzo e del film): non gli rimaneva che allontanarsi quasi di nascosto, in silenzio, camminando sulle acque, come il suo personaggio. Per un uomo che era vissuto portando il nome di un morto, non poteva esserci congedo più adatto.

In copertina: Peter Sellers ritratto nel 1958 con un busto di se stesso © A. Meek/Getty.