Alfabetiere zavattiniano

Il gioco di parole è facile: Za/AZ. Ha dunque ragione Guido Conti, curatore di quest’ultima uscita della collana Electa “A-Z”, a scrivere che autore e collana “si rispecchiano l’uno nell’altra”; e ne ha ancora di più quando, subito dopo, osserva come la “formula editoriale enciclopedica” sia “perfetta” per raccontare, o almeno provare a racchiudere, questa personalità esorbitante del Novecento (non soltanto italiano): “uno scrittore e un umorista”, scrive Conti, “che ha praticato il giornalismo, ha inventato periodici e progettato collane di libri, è stato sceneggiatore, autore di fumetti, pittore, critico, editore, collezionista d’arte, agitatore culturale, teorico del cinema e di fotografia e di letteratura, poeta e diarista, autore di teatro, regista, scopritore di talenti, un intellettuale creatore di iniziative culturali, di concorsi, di pubblicità, e uomo di pace…”.

Cesare Zavattini è stato davvero un intellettuale intermediale quando questo aggettivo neanche esisteva. Come ha scritto una ventina d’anni fa Stefania Parigi in Fisiologia dell’immagine. Il pensiero di Cesare Zavattini, volume ancora oggi indispensabile per addentrarsi nel continente Za, per lui “l’intermedialità non rappresenta solo il segno di una modernità epocale […] ma il fondamento strutturale della sua scrittura”. Zavattini è dinamico: una ne pensa e cento ne fa (di più: cento ne fa e mille ne teorizza). L’immediatezza è la sua cifra: “Un cinema subito, un cinema insieme!”, invocava nel fatidico 1968, facendosi promotore dell’esperienza dei Cinegiornali liberi, ipotesi (utopica? Forse soltanto troppo anticipatrice) di un cinema fatto da tutti, “sociale e socializzato”, come ricorda Gualtiero De Santi, da diffondere su tutto il territorio.

Non a caso, una delle sue figure predilette è quella del matto, del fool che, alla stregua di un moderno filosofo cinico, sproloquiando rivela quel che dovrebbe rimanere nascosto; prima fra tutte quella Veritàaaa a cui nel 1982 volle intitolare, ormai ottantenne, il suo unico film da regista. Testimonianza tardiva e un po’ sgangherata, ma comunque trascinante, di uno spirito critico costantemente proiettato al fare.

Sono stati questo dinamismo e questa instancabile tensione utopica a generare nel tempo sospetti e fraintendimenti: Zavattini consolatorio, Zavattini sovversivo, Zavattini pedagogo, Zavattini naïf, Zavattini fantastico, Zavattini realista. “Zavattini”, scriveva ancora Parigi nel suo studio del 2006, “ha suscitato elzeviri, stroncature e beatificazioni più che ricerche da parte dei suoi esegeti, che si sono mossi spesso in una sconfortante confusione di dati”. Fra i meriti del volume curato da Conti (già responsabile pochi anni fa di un Cesare Zavattini a Milano ricchissimo di materiali) c’è dunque anche quello di fare un po’ ordine tra leggende e realtà, supposizioni e solidi fatti.

Affidato a studiose e studiosi di diversa sensibilità e provenienza (oltre a Parigi e De Santi, troviamo Roberto Barbolini, Roberto Chiesi, Andrea Cortellessa, Vanni Codeluppi, Cristina Jandelli, Daniela Marcheschi, Gino Ruozzi), Zavattini A-Z rappresenta una sorta di punto di arrivo – e al contempo ovviamente di rilancio – per un’intensa stagione di “lavori in corso” (fondamentale in questo l’archivio dello scrittore, oggi consultabile presso la Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia), che ha avuto fra le sue punte più visibili la monumentale edizione in tre volumi dei Diari, pubblicata da La Nave di Teseo (2021-2024) e curata da due zavattiniani di provata fedeltà come De Santi e Valentina Fortichiari.

Va anche detto che spesso a generare e poi ad alimentare i malintesi c’è lo stesso Zavattini. Pensiamo alla visione distorta che per lungo tempo si è avuta della sua produzione, divisa fra un “prima” surrealista (sintomatica la sua presenza nell’antologia Italie magique, curata nel 1946 da Gianfranco Contini) e un “dopo” (neo)realista. L’esuberanza fantastica, l’irriverenza, il gusto per il nonsense e per la trovata buffonesca che caratterizzano gran parte della sua produzione (letteraria, ma non solo) fin dagli esordi, sono costantemente temperate, quando non addirittura frenate, da preoccupazioni etiche e morali. È lo Za che nel secondo dopoguerra si darà addirittura dell’ipocrita (Ipocrita 1943 è il titolo di un suo pamphlet-autoritratto del 1955) e che nel bel mezzo degli anni di piombo ancora sogna di poter schiaffeggiare il duce in persona (La notte che ho dato uno schiaffo a Mussolini, 1976).

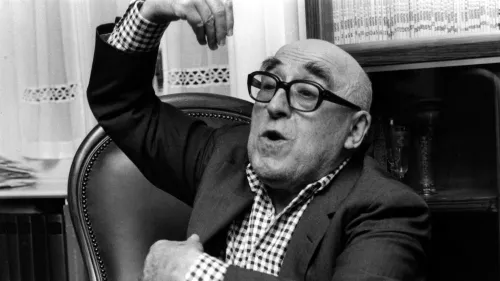

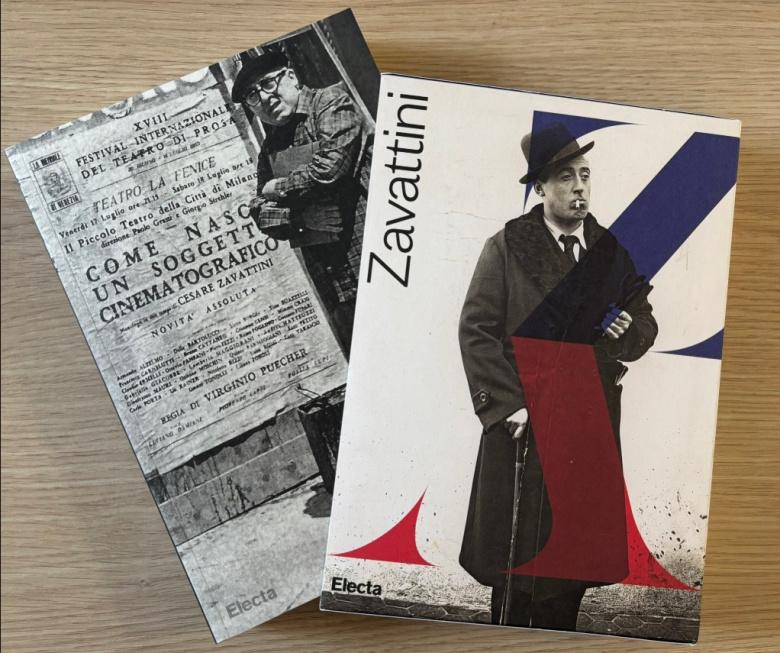

Soltanto oggi, a oltre trentacinque anni dalla sua scomparsa (avvenuta nel 1989, alle prime avvisaglie della fine del “secolo breve”), i contorni della sua figura cominciano a precisarsi e a delinearsi, rivelando una personalità complessa, profondamente coerente con se stessa a dispetto delle apparenti contraddizioni. Una complessità che il volume Electa restituisce per così dire plasticamente. Fuori, sulla custodia in cartoncino, è riprodotto lo scatto raffigurante uno Za poco più che ventenne (1925), in tenuta da dandy futurista: lobbia sulle ventitré, sigaretta appesa al labbro, sguardo in tralice, cappotto lungo con collo di pelliccia, in una mano il bastone da passeggio e nell’altra un paio di guanti neri. Dentro, sulla copertina del libro, ritroviamo invece lo Za a noi più familiare, con basco, camicione a quadrettoni e occhiali dalla spessa montatura nera, ritratto a braccia conserte accanto alla locandina della première (Venezia, 1959) del monologo teatrale Come nasce un soggetto cinematografico.

Da un’avanguardia all’altra, verrebbe da dire. E forse una delle tante porte attraverso cui si può entrare in questo libro è proprio quella della Tecnologia, voce del volume affidata ancora una volta a Stefania Parigi: “Zavattini si è sempre immerso in maniera euforica nella nuova civiltà delle immagini come strumenti di intensificazione della percezione e della conoscenza, di democratizzazione del sapere, come tappe fondamentali per la decostruzione del concetto tradizionale di arte e della ramificazione dell’esperienza artistica in ambienti nuovi e in forme finora inedite”. Dalle Cronache da Hollywood (1930-34), in cui di fatto si serviva dello stardom del cinema americano come serbatoio di storie e leggende, da un lato smorzandone e dall’altro rilanciandone la forza mitopoietica, fino al Non libro più disco (1970), tentativo estremo di oltrepassare i limiti stessi della forma-libro, cercando di fissare il “durante”, il “farsi” della scrittura, passando per i già ricordati Cinegiornali liberi e l’attenzione nei confronti degli esperimenti di Alberto Grifi con il videotape, Zavattini si rivela sempre più nella storia del nostro Paese come vero e proprio produttore di modernità.

Una modernità “vernacolare”, fatta di quotidiani (l’esordio su “La Gazzetta di Parma”), rotocalchi (fra i tanti, “Grazia”, “Tempo” e “Grandi firme”, che egli stesso dirigerà, cambiandogli il nome in “Il Milione”), giornali umoristici (“Marc’Aurelio”, a cui collabora, “Bertoldo”, di cui supervisiona l’ideazione, e “Settebello”, che contribuisce a rifondare), fumetti (la serie Saturno contro la Terra per il “Topolino” anteguerra, sceneggiata da Federico Pedrocchi), radio (con cui collabora fin dal 1924 e dove sarà il primo a pronunciare provocatoriamente la parola “cazzo!”, nel 1976), avanspettacolo (l’amore sviscerato per Totò, per il quale scrive il soggetto Totò il buono, destinato a diventare dapprima un racconto per ragazzi e poi il film Miracolo a Milano).

Non può mancare in questo elenco il cinema, medium della modernità per antonomasia, di cui Zavattini è stato attento osservatore e teorico originale. Come scrive Michele Guerra alla voce Neorealismo, “è stato senza dubbio il più profondo pensatore di forme cinematografiche che il nostro Paese abbia mai avuto. Il suo era un pensiero mobile ed espanso, che non avvertiva la necessità di un ordine o di una sistematizzazione, ma trovava nell’erranza la sua architettura e la sua cifra stilistica”. Si direbbe che lo Zavattini teorico adottasse verso il suo oggetto quella stessa tecnica – il “pedinamento” – che egli stesso aveva posto alla base del nuovo realismo sorto dalle macerie della seconda guerra mondiale. E pazienza se poi gli esiti non lo lasciassero mai del tutto soddisfatto (basti pensare al sodalizio amicale e professionale con De Sica, fraterno ma tutt’altro che irenico). Ancora una volta, quello che lo interessava davvero non era l’opera conclusa, bensì l’incontro, la ricerca, il percorso, in una sorta di personalissima riconciliazione fra arte e vita nella quale l’individuo, con tutto il carico della sua soggettività (l’Io, presenza ricorrente nei titoli zavattiniani fin dall’esordio con Parliamo tanto di me), è protagonista unico e assoluto.

E quando il neorealismo comincia a perdere colpi, mentre l’Italia sta per conoscere una tumultuosa e per certi versi drammatica modernizzazione, a partire dagli anni Cinquanta il “moderno” zavattiniano inizia a spostarsi altrove, tornando in qualche modo ab origine. Ovvero a Luzzara, il paese – anzi, Un paese, per riprendere il titolo di un leggendario libro fotografico realizzato con Paul Strand nel 1953 – dov’era nato nel 1902, al dialetto (Stricarm’ in d’na parola, raccolta di poesie del 1973 che suscitò gli entusiasmi di Pier Paolo Pasolini), a una sorta di primitivismo figurativo (la pittura naïf di Antonio Ligabue), alle forme del racconto orale. Non una contro-modernità nostalgica (o, peggio, una antimodernità), dunque, ma un’altra modernità, una modernità alternativa, “terragna” (rubo l’aggettivo a Cortellessa), dietro cui risuona l’ennesima scommessa utopica: “fare della provincia un mondo”, scrive Roberto Barbolini nella voce dedicata, appunto, alla Provincia, “e viceversa trattare il mondo intero come se fosse un piccolo luogo domestico e conosciuto, inverando in un senso nuovo il motto popolare secondo cui ‘tutto il mondo è paese’”.

Locale, globale e viceversa: un doppio movimento che, nel fiorire delle nouvelle vague di mezzo mondo, vedrà Zavattini lasciare la propria traccia un po’ ovunque, da Cuba al Portogallo al Brasile (tutti spostamenti debitamente registrati nelle voci del volume Electa), instancabile promotore di iniziative che sedimentano e danno frutto anche là dove meno ci si aspetterebbe: per esempio nel “realismo magico” di Gabriel García Márquez (“A qualcuno è mai venuto il sospetto che Miracolo a Milano sia la radice più probabile del ‘realismo magico’ del romanzo latinoamericano?”); oppure nella collaborazione fra Luigi Ghirri e Gianni Celati, all’insegna di quella riscoperta del banale che – come osserva Gino Ruozzi – riprende e reinventa la “qualsiasità” zavattiniana. Sempre alla ricerca di qualcosa che c’è, ma che il nostro sguardo non è più in grado di vedere, come spiegava Za in una tarda intervista: “Quando qualcuno scrive che sono un surrealista, direi che lo sono nel senso che mi sposto dalla realtà tradizionale: non per cercare quello che non c’è, ma per cercare quello che c’è e che la realtà tradizionale nasconde”.

Zavattini A-Z, a cura di Guido Conti, Electa, 2025; pp. 336, ill., euro 39,00.

Leggi anche:

Marco Belpoliti |Strand e Zavattini: c’era una volta Un paese

Maurizio Sentieri | Omaggio a Za

Claudio Franzoni | Strand e Zavattini: Italia mia

Vanni Codeluppi | Ricordando Zavattini

Gabriele Gimmelli | Miracolo a Milano. I poveri disturbano (ancora)

Laura Gasparini | Paul Strand, la visione frontale e Zavattini

Gino Ruozzi | Zavattini diarista: zibaldoni e altri progetti