Intervista a Paola Di Bello / L’uno e il molteplice

Con Paola Di Bello abbiamo visitato la sua mostra “Milano Centro” percorrendo le sale del Museo del Novecento in Piazza Duomo. La fotografa ci vive dal 1973. Vi sono esposti diversi suoi lavori, uno dei quali, “L’enigma dell’ora” appartiene alla collezione del museo e rappresenta la statua canoviana di Napoleone, che nel cortile di Brera si trasforma in una doppia meridiana, diurna e notturna, quasi l’emblema della sua visione complessa e stratificata.

Poi si prosegue. Si vedono fra gli altri “Espèce d’Espace” (1997-2001), “Eclisse 3254” (2015), “Concrete Island” (1999). E infine l’installazione “Ora e qui” (2016), un progetto site-specific ubicato nella Sala Fontana, al terzo piano del museo.

Si tratta di una composizione di fotografie della vita che si svolge in Piazza del Duomo, scattate da diversi punti della piazza e che senza l’ausilio della macchina fotografica non si sarebbero mai potute vedere, perché uniscono nel medesimo fotogramma i giorni, le notti e punti di vista diversi.

Stampate su pellicola, le fotografie, sono apposte alle grandi pareti vetrate della sala, che si affacciano sul Duomo, sovrapponendosi alla piazza e allo stesso Duomo.

Annullano le distanze fra immagine e realtà: il museo esce e la città entra fra le sue pareti. Gli spettatori si muovono al confine tra arte e vita: camminano, girano, interagiscono con il nuovo spazio inventato dalla fotografa. Così è anche la città di Paola Di Bello: il luogo dell’azione, dello spazio partecipato, vissuto, agito. Si potrebbe dire della sua riscrittura attraverso molteplici ed inattese visioni.

Inizio l’intervista da “Ora e qui”. Lentamente ripercorriamo alcuni degli snodi teorici che contraddistinguono la sua ricerca, alla luce della recente pubblicazione “Paola Di Bello. Works 84-16” (Danilo Montanari, 2016) con gli scritti di Elio Grazioli, Luca Panaro e Marco Scotini.

La città

SM: Vorrei iniziare dall’installazione “Ora e qui”. Nella Sala Fontana, al terzo piano, la griglia delle grandi finestre funge quasi da fotogramma, le tue immagini si sovrappongono al reale e annullano la distanza fra gli spazi e i tempi. In questo modo, inviti lo spettatore a collocarsi insieme a te dentro il “qui e ora” dell’immagine.

PDB: Sì…

Alessandro Allegrini, Allestimento di “Ora e qui”, Installazione di Paola Di Bello, Sala Fontana, 2016.

Alessandro Allegrini, Allestimento di “Ora e qui”, Installazione di Paola Di Bello, Sala Fontana, 2016.

SM: Ho osservato le persone che si muovevano in questo spazio vuoto. Interagivano con un dentro (il museo) e un fuori (la realtà), attraverso il filtro delle tue fotografie. Producevano un cambiamento nello spazio dell’installazione, attraverso la reinvenzione del “qui e ora” dell’istante. Si percepiva una forte spinta utopica: la possibilità di muoversi, di cambiare, di ridare un nuovo senso al proprio punto di vista e alla porzione di mondo osservata. Ci parli di questo aspetto del tuo lavoro?

PDB: Tu dici “la possibilità di muoversi, di cambiare, di ridare un nuovo senso al proprio punto di vista e alla porzione di mondo osservata”. Ecco: questo è forse il comune denominatore delle mie opere, o meglio è qualcosa che accomuna anche altri miei lavori, per esempio “Video-Stadio” o “Espèce d’Espace”. Il punto di vista, determina non solo un fatto ottico, prospettico, visivo o percettivo, come per esempio in “Video-Stadio”, ma anche un cambiamento del senso delle cose, del vedere la realtà. È come se io volessi abbattere dei luoghi comuni, per cui perché non provare a far entrare la piazza nel museo o far uscire il museo da se stesso. Come accade in “Dromografia”. È impossibile guardare questa strada perché non puoi fermarti, sei su un cavalcavia dove è vietato fare una sosta, allora la fotografo e la guardo a casa. O come Corso Buenos Aires, non puoi vederlo tutto, non puoi annullare il resto della città.

SM: Non puoi nemmeno vederlo di giorno e di notte contemporaneamente come lo proponi tu nelle tue immagini…

PDB: Esatto, se non perché lo fotografi. Quindi l’idea del punto di vista per me è centrale. Anche nell’“Enigma dell’ora” in cui frapponendo due ombre, una del giorno e una della notte, si crea un’immagine nuova che non esiste da nessuna parte, se non nel fotogramma.

Paola Di Bello, L’enigma dell’ora, 2002.

Paola Di Bello, L’enigma dell’ora, 2002.

SM: E cosa pensi della spinta utopica di cui ti parlavo? In un mondo in cui ci si sente impotenti di fronte agli eventi, in cui sembra che non cambi mai nulla, stare dentro questa tua installazione, dentro questo spazio complesso, induce lo spettatore a mettere in discussione quello che vede…

PDB: Mi fa piacere che tu lo dica e che tu noti questa positività. A questo proposito vorrei raccontarti di quando ho realizzato una serie di ritratti alla Pinacoteca di Brera. Mi sono messa nella sala dei ritratti, per fare anch’io dei ritratti. Ne ho realizzati più di cento che all’inaugurazione della mostra venivano proiettati su una parete. Molte persone mi hanno detto: “Emerge una bellezza dell’essere umano, anche se nessuno è truccato, nessuno è un fotomodello, ma sono tutti bellissimi, positivi”. Forse io sono una persona che potendo scelgo il lato positivo e propositivo, sempre dalla parte di ciò che è minore. Prendo le difese del senzatetto, oppure di ciò che è laterale, di ciò che viene emarginato, di ciò che sta in periferia e che faccio diventare centro. In centro invece mi interessa farti vedere ciò che tu reputi uno spazio consumato come Piazza del Duomo, e tutto ciò che vi si affaccia, come qualcosa da rivedere, riguardare, riproporre.

SM: Non è un caso che in un frammento esposto di “Strip Milano”, una delle lunghe sequenze in cui hai fotografato alcune vie di Milano, si possano leggere delle frasi scritte su un muro: “Revolution is on hold” e “libertà si guadagna, non si compra”. E ancora non è un caso che lo spettatore abbia l’impressione di camminare come il flâneur descritto da Walter Benjamin, al quale “doveva stare a cuore”, egli scrive, “una legittimazione sociale del suo habitus”, cioè del suo stare in quel luogo.

PDB: È vero… “habitus” è una parola interessante, è una parola doppia: è abitare e abito.

SM: Questa idea di “appartenere e stare in un luogo” si può percepire anche in altri tuoi lavori dedicati a diversi quartieri e ai loro abitanti, come per esempio “Framing the community” (2006-2014) dove si innesca uno stretto legame tra corpi, luoghi e costumi, che contribuiscono a dare vita all’identità di una comunità. Tu stessa hai affisso un avviso nel quartiere: “Vieni a farti fotografare con la tua famiglia e i tuoi amici”. Cosa ne pensi? È vero?

PDB: Sì. Mi sembra molto interessante questo tuo accostamento di pensieri e di lavori anche se sono distanti fra loro. Non è un caso che ultimamente io realizzi queste nuove “Strip”, che non chiamo più “Strip”, ma “Ritratto di Via…”, nelle quali faccio il ritratto delle persone che abitano in quella strada o che la frequentano, o che la usano, o che ci passano, o che in qualche modo intendono farsi fotografare in quella strada ed anche se non è una strada centrale, è la loro strada. Direi che concordo con quello che dici.

Paola Di Bello, Espèce d’Espace, 1997.

Specie di spazi

SM: Vorrei farti una domanda a partire da una frase di Georges Perec tratta da “Specie di spazi”, che è anche il titolo di un tuo video e di una foto, che sembra il frutto di un fotomontaggio, in cui sono stati accostati due diversi ambienti sotterranei della metropolitana, perfettamente combacianti, ma cromaticamente opposti. Te la leggo: “Vorrei che esistessero luoghi stabili, immobili, intangibili (…) Tali luoghi non esistono, ed è perché non esistono che lo spazio diventa problematico, cessa di essere evidenza. (…) Lo spazio è un dubbio: devo continuamente individuarlo, designarlo. Non è mai mio, mai mi viene dato, devo conquistarlo”. Cosa significa per te lo spazio è un dubbio? In quali dei tuoi lavori pensi di aver raggiunto ciò che sosteneva Perec?

PDB: Perec è alla base di tutte le mie riflessioni sui temi della città. “La vita istruzioni per l’uso” è secondo me è una lezione su come diventare artisti oggi. E poi è anche un romanzo affascinante. Mi è sempre interessato anche tutto l’ambiente che frequentava Perec, quello di Italo Calvino e di altri scrittori italiani di quegli anni. E quando sono andata a Parigi, ci sono andata sulle orme di Perec. Cercavo la descrizione fotografica. Lui cercava la descrizione in scrittura. L’“infraordinario” per me è una delle questioni salienti, la stessa idea di sovrapporre due momenti della giornata è esattamente come rendere straordinario qualche cosa che è “infraordinario”, cioè la veduta che tu hai dalla tua finestra tutti i giorni. Abiti una città e non la vedi più a furia di frequentarla. Ed invece io volevo trovare questo modo per rinnovarti lo sguardo, quindi quando metti insieme giorno e notte, tu dici, sì, lo conosco, ma allo stesso tempo ha qualcosa che non gli appartiene e gli appartiene, perché è semplicemente la visione notturna, ma vedendola di giorno diventa straordinaria, diventa quel qualcosa che non è dato nell’ordinarietà. Straordinario in questo senso. Extra-ordinario. Quindi per me Perec è assolutamente fondamentale, l’ho citato in molti dei miei lavori e dei miei titoli, “Espèce d’Espace” è esattamente questa cosa.

SM: E quando Perec dice “lo spazio è un dubbio”?

PDB: Per me diventa il “mettere in dubbio”. Io metto in dubbio la veduta di quando scatti di giorno piuttosto che di notte, metto in dubbio uno spazio, per esempio quando la prospettiva si trasforma in una linea, e anche quello è uno spazio, che diventa bidimensionale sulla superficie della fotografia.

SM: E la linea è il confine instabile tra tutti i doppi che tu crei nelle fotografie…

PDB: Esatto, è lo stare di qua e lo stare di là.

SM: Il giorno e la notte, la luce e l’ombra, la realtà e l’eclisse…

PDB: Oppure il giorno che tu entri in quella scuola e il giorno in cui esci, come nel mio lavoro “Bildung” sugli studenti. Direi che è tutto un mettere in dubbio.

Relazioni

SM: C’è una frase di Susan Sontag che mi è venuta in mente guardando le tue immagini dedicate agli individui. Lei sosteneva che fotografare significa appropriarsi della cosa che si fotografa e stabilire con il mondo una relazione particolare che dà una sensazione di conoscenza, e quindi di potere. Nelle tue fotografie invece c’è qualcosa di diverso, è come se il soggetto, grazie al tuo sguardo, appartenesse solo se stesso. Come fai a entrare in relazione con le persone che fotografi? Cosa ti spinge a entrare nelle loro vite ed a restituirle in un’immagine fotografica? Penso a “Bildung” (1995-2003), che in tedesco significa “crescita”, “formazione”, il progetto sugli adolescenti che sono stati tuoi studenti, fotografati in prima e poi in quinta, alla fine del percorso scolastico, o al tuo “Rischiano pene molto severe…” (1998-2001) dedicato ad alcuni senzatetto. E perché no, anche agli oggetti scartati e abbandonati in periferia di “Concrete Island” (1996-2001) e poi restituiti a loro stessi grazie al tuo sguardo.

PDB: La relazione che io instauro sia con i miei studenti, che con tutta la serie delle varie “Framing the community”, è una relazione molto breve, quasi di passaggio. Scatto pochissime fotografie. Chiaramente con i miei studenti il primo giorno di scuola siamo dei perfetti sconosciuti ed anche gli individui di “Framing the community” sono dei perfetti sconosciuti, però c’è una simpatia. E spesso questa cosa incide anche sulla fotografia, spesso è davvero “buona la prima”. Ti ripeto, in quella sezione fatta alla Pinacoteca tu vedi la differenza tra il ritratto in posa e la fotografia. Per esempio la posa è sempre molto instabile, occasionale, veloce. Tuttavia in questa velocità c’è un’immediatezza e una freschezza che forse riesco a mettere proprio perché è veloce. Sarebbe difficile poi reggere una conoscenza approfondita. Mi sembra invadente, anche paradossalmente, cercare la conoscenza approfondita. Gli sto già chiedendo di fare una fotografia e mi sembra di chiedere troppo…

Paola Di Bello, Bildung, 1995-2003.

Paola Di Bello, Rischiano pene molto severe… 1998-2001.

Paola Di Bello, Concrete Island, 1996-2001.

SM: Pensavo che accadesse l’opposto… Come per gli studenti… Anche in questo caso metti in gioco la varietà, l’ambiguità sempre grazie al potere dell’immagine fotografica.

PDB: Sì, ma come si diceva poco fa, anche grazie al buon umore che io metto nelle relazioni interpersonali. Questo mi fa contenta, ecco!

SM: Da buona napoletana! Ti faccio un’altra domanda. Leggendo le didascalie delle tue immagini si capisce immediatamente che nascono da suggestioni provenienti dalla realtà, ma anche dalla letteratura, penso a Georges Perec, o al racconto “Concrete Island” di James Graham Ballard, o al cinema, con il chiaro riferimento a “Rear Window” titolo originale del film di Hitchcock “La finestra sul cortile” che significa invece “finestra sul retro”. Due di essi danno il titolo a due dei tuoi lavori. In che rapporto si pone la fotografia con gli altri media?

PDB: Non so se quello che conta è la fotografia in rapporto con gli altri media, ma quello che mi interessa è sicuramente mescolare tutte queste cose. Io sono il frutto della realtà che mi circonda e che frequento, delle letture, delle cose e delle immagini che vedo, quindi non c’è un confine tra tutti questi elementi. Mi piace molto usare i titoli degli altri. Quasi tutti i titoli dei miei lavori sono citazioni.

SM: Infatti se si leggono le didascalie emerge come una sorta di “metatesto”…

PDB: Sì. È come se la parola fosse a sua volta una fotografia. Quando chiamo quel lavoro “Concrete Island”, è perché il titolo è una fotografia di quel lavoro, che tra l’altro è un riferimento molto stringente, perché è la storia del protagonista che finisce in una realtà parallela dalla quale non riesce ad uscire, che tuttavia considera come una dimensione di realtà molto più forte e intrigante, anche se non se n’era mai accorto. Quindi il mio è il tentativo di provare a guardare una cosa da un altro punto di vista, quello dell’oggetto scartato. Per tuti i “Rear Window” faccio riferimento al film. Il protagonista del film di Hitchcock crede di vedere una cosa che non esiste. Fino alla fine del film il regista lascia l’assoluto dubbio, non chiarisce minimamente se quello che ha guardato per tutto il tempo è vero oppure no, quindi tutto sta nel suo sguardo.

SM: Sta nel “come” lo vedo…

PDB: Sì! Sta in come lo vedo, io uso i titoli come se fossero delle fotografie. Per me la citazione è anch’essa una fotografia.

Paola Di Bello, Lucciole, 1988-1996.

Paola Di Bello, Lucciole, 1988-1996.

“Lucciole” e altri esperimenti

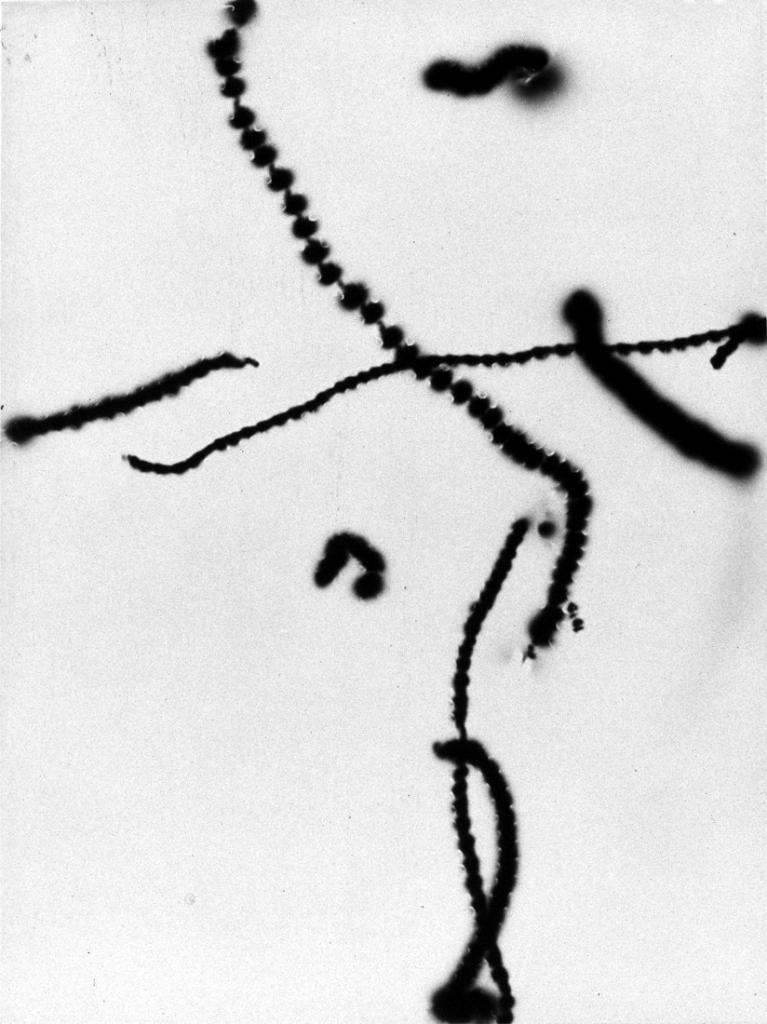

SM: Vorrei chiederti della dimensione sperimentale che si percepisce nelle tue immagini. Penso a “Lucciole” (1988-96) come a una sorta di sostrato teorico, una metanarrazione fotografica. In esse si vedono tracce nere impresse da venticinque lucciole, lasciate camminare su fogli di pellicola fotografica in bianco e nero. Qui sembra che tu voglia mostrare il potere di un paradosso: nonostante avvenga un contatto diretto tra la realtà e il medium, lo sguardo dello spettatore non è mai stato così distante dal comprendere il senso del soggetto fotografato.

O penso a “La Disparition” (1994-1995) in cui fotografi un vuoto, un’assenza generata dalla presenza, ovvero i buchi lasciati sulle mappe della metropolitana a Parigi, prodotti dagli utenti, per effetto della “consultazione” tattile.

Qual è il potere del medium: svelare o mascherare? Realtà o invenzione? E qual è il ruolo del fotografo: agire o lasciare che il “soggetto” agisca per lui?

PDB: A me interessano tutti! Mi interessa svelare quando una cosa è mascherata e mascherare quando una cosa è troppo “svelata”, mettere insieme realtà e invenzione. E poi: cos’è la realtà? Anche la realtà stessa è un’invenzione. Agire mi attrae di più rispetto a contemplare, ma anche, lasciare che il soggetto agisca mi interessa moltissimo. Tutto il lavoro delle “Lucciole” è nato con questa idea, di far disegnare, motivo per cui il segno è lasciato intenzionalmente nero, perché deve far riferimento al disegno (inchiostro nero su carta bianca), ma io faccio disegnare qualche cosa che non ha nessuna mano, nessuna cultura, niente. Semplicemente io prendo la lucciola, la metto sulla pellicola fotografica e automaticamente essa disegna. E la cosa assurda è che quando io ho visto quelle fotografie, e quando le faccio vedere, ognuno ci vede una figura, come noi guardiamo le nuvole e diciamo: “quello è un cavallo, un centauro, un uccello, un cagnolino, un orsacchiotto”. Ognuno nelle “Lucciole” dice: “quello è un paesaggio, una ballerina, quello è uno che si tuffa”. La gente vede disegni, ciò vuol dire che l’intenzionalità del disegno, l’esigenza del disegno, è un’esigenza dell’occhio umano. In questo caso è il soggetto che agisce al posto mio.

SM: C’è una foto esposta in mostra che mi è particolarmente piaciuta. È un’eclisse. Ci racconti?

PDB: La mattina del 20 marzo 2015 mi trovavo per caso sul tram. Stavo seguendo la ricostruzione del Teatro Continuo di Alberto Burri e avevo con me l’attrezzatura fotografica. Quella mattina era stata annunciata l’eclisse di sole e avevo dovuto procurare a mia figlia degli spezzoni di pellicola fotografica per poterla guardare con i suoi amici. Per caso me ne era rimasto un pezzo in borsa. Alle 9:30 mi resi conto, che grazie a una serie di eventi occasionali, ero entrata in possesso di tutti gli elementi per realizzare questa immagine e scesi dal tram.

SM: La pellicola ti ha consentito di vedere due realtà contemporaneamente: la luce del sole e la realtà sottostante, che sarebbe impossibile senza la fotocamera. “Vedere e comprendere”, affermi, “sono una cosa sola”. Ho avuto la stessa impressione che questo accadesse anche nella tua installazione “Ora e qui”. Le distanze scompaiono, reale e immagine si sovrappongono mantenendo tuttavia la loro irriducibile identità. Cosa lega queste due immagini?

PDB: Tanto per cominciare bisogna dire che la foto dell’eclisse chiudeva il libro “Paola Di Bello. Works 84-16”, quindi l’ho scelta come immagine un po’ simbolica della visione e della condizione del vedere, che è sempre binaria: possibilmente una visione ne include anche un’altra e quindi vuol dire che i punti di vista diventano sempre due, proprio perché mi interessa non dare una visione precostituita. Nella mia idea di mettere in discussione i luoghi comuni, non posso mettere una sola immagine, altrimenti creerei un altro luogo comune, quindi mettere in relazione due immagini vuol dire sempre relativizzare.

SM: Vuol dire anche complicare?

PDB: Sì. Un po’ complicare e un po’ relativizzare. C’è una cosa e c’è sempre anche quell’altra. È la relazione che mi fa capire che c’è una terza strada, come in “Ora e qui”.

SM: Per quanto riguarda l’installazione “Ora e qui”, quando affermi “vedere è comprendere” tu sovrapponi la fotografia alla realtà. Hai reso fotograficamente il vedere e il capire. Vedere e comprendere corrisponde allo stesso meccanismo di quando tu sovrapponi la fotografia alla realtà.

PDB: Diciamo che i termini “ora” e “qui” sono due termini minimali di luogo e tempo che nella mia idea combaciano e quindi si sommano. Nell’immagine dell’eclisse anche lì è un momento in cui due realtà si sommano: luce e architettura, luogo e tempo. Per me le cose non sono mai una. Sono sempre insieme, mi interessa la comprensione attraverso la visione e mi interessa la visione perché mi porta alla comprensione, ma proprio perché è complessa.

SM: Un’ultima domanda. A cosa stai lavorando? Ti va di anticiparci qualcosa?

PDB: Ti racconto. Intanto nel 2016 ho fatto varie mostre e anche un libro. Adesso mi piacerebbe fare una nuova pubblicazione, anzi due nuovi libri, vediamo quale si riesce a realizzare prima. A luglio dovrei fare una mostra al museo Fattori di Livorno perché l’anno scorso ho vinto il premio alla carriera dello stesso museo, che prevedeva una personale presso di loro. Però questa mostra al Museo del Novecento mi ha particolarmente impegnata. Poi ho in mente di fare una cosa a Londra. Vediamo se va in porto.