Mike Kelley: l’arte della disobbedienza

L’improvvisa scomparsa di Mike Kelley, morto suicida il 1° febbraio a Los Angeles, priva l’arte del nostro tempo di una delle sue figure più ispirate e originali. Artista visivo e musicista (aveva fondato nel 1974 il gruppo noise Destroy All Monsters), Kelley ha utilizzato lungo il suo percorso, dagli anni settanta in avanti, una esuberante commistione di linguaggi e medium (disegno, pittura, installazione, performance, video) in cui risuona un’ispirazione intensa e multiforme, centrata su tematiche di ordine psichico, sociale e culturale – la repressione del desiderio, l’autorità, la religione, l’infanzia, il potere dell’immaginazione e la sostanza emotiva dell’esperienza quotidiana – e su tonalità e caratteristiche espressive molto personali, al tempo stesso comiche, scatologiche, drammatiche, paradossali.

Nutrita di psicoanalisi, letteratura, filosofia, cosparsa di riferimenti colti e pop, alternativamente caotica e lirica, quella di Kelley è una magistrale esplorazione del cattivo gusto, del sentimentalismo vernacular, della televisione trash, delle sottoculture giovanili, in cui prevale un effetto di abbassamento, di irrimediabile deriva in un universo popolato da “adulti disadattati” sottomessi senza scampo a un’autorità oppressiva o abbandonati al loro inevitabile fallimento. Le sue installazioni manifestano in modo esplicito il carattere di un’esperienza creativa in cui forma e stile non hanno più significato e il cui posto è preso da una incontrollabile proliferazione di residui, frammenti, scarti, materie “abiette” che riflettono un’assoluta sfiducia nell’ordine sociale e nelle virtù salvifiche del linguaggio (“l’arte è una realtà disfunzionale, per quel che mi riguarda”, recita una sua dichiarazione del 1994). È un lavoro che non ammette toni reticenti: Let’s Talk about Disobeying (“parliamo di disobbedienza”) si legge su uno striscione di feltro colorato del 1993 sul quale appare anche l’immagine di un barattolo di biscotti, una dichiarazione in cui si mescolano memorie infantili, suggestioni di rituali sadomaso ed echi familiari semiseri, una strana, ambigua mescolanza che torna nell’intero percorso dell’artista: quella di Kelley sarà sempre una ribellione malinconicamente sconfitta in partenza eppure inevitabile, un’immersione volontaria nella vischiosità libidinale del quotidiano in cui i miti e le icone adolescenziali si tramutano in cicatrici traumatiche.

More Love Hours Than Can Ever Be Repaid (1987)

Una delle sue opere più memorabili, More Love Hours Than Can Ever Be Repaid (1987), racchiude questi e altri temi tipici del suo lavoro (l’insufficienza affettiva, il desiderio di rassicurazione, l’accumulazione nonsense) e compendia il suo personale uso dei materiali, in questo caso vecchi peluche raccolti nei thrift stores, presto diventati una delle sue “firme” più note. L’idea in questo lavoro, come ricordava lo stesso Kelley in un’intervista a John Miller del 1991, non era nobilitare artisticamente un materiale “basso”, ma al contrario abbassare l’arte al livello dell’artigianato, introducendovi però un elemento estraneo, un pathos decaduto, una sentimentalità che lascia in chi guarda un retrogusto amaro e struggente. L’orsacchiotto consunto dal troppo uso, dal troppo amore si potrebbe dire, è in effetti il negativo, materiale e morale, degli scintillanti oggetti di consumo, degli elettrodomestici, dei soprammobili inutili implacabilmente allineati in quegli stessi anni nelle opere di Jeff Koons o di Haim Steinbach. Il peluche non è uno strumento di consolazione: addita il sottomondo represso e distorto dell’esistenza consumista, e al tempo stesso riammette temporaneamente qualcosa che era stato rimosso, che non può essere mercificato. Che cosa? Lo dice Kelley stesso: il dono. Ovvero l’incommensurabilità economica dell’investimento emotivo, quel qualcosa, l’amore necessario a fabbricare il dono, che appunto “non può essere ripagato”. Un tableau emotivo ambivalente – dato che, come sappiamo bene, nella postmodernità anche la merce, anche ciò che si compra e vende è emozione – quello offerto da questo lavoro, in cui economia e psicoanalisi si intrecciano nella forma imprevedibile, e falsamente rassicurante, di un rendez-vous fatale.

Nato a Detroit nel 1954 da una famiglia della working class di radici irlandesi e fede cattolica, Mike Kelley aveva studiato negli anni settanta al California Institute of Arts con John Baldessari, uno dei maestri della generazione concettuale della West Coast, il cui approccio ironico e aggressivamente anticonvenzionale è una delle matrici della sua opera così come di quella di altri compagni di strada della scena artistica di Los Angeles, da John Miller a Jim Shaw a Paul McCarthy, con i quali ha a lungo collaborato. A Los Angeles Kelley è presto diventato una delle figure di punta di un ambiente artistico molto diverso da quello rarefatto e ultrasofisticato di New York, imprimendovi il suo gusto per la mescolanza dei generi, per l’eccesso e l’accumulazione e anzi rendendo tale apparentemente inammissibile mescolanza una chiave di identificazione per quel variegato gruppo di artisti poi riuniti, a torto o a ragione, sotto l’etichetta post-human. Uno degli esempi più tipici della sua ricerca di una forma espressiva che ingloba, trasgredendoli, brani letterari, elementi visivi, musica e azione scenica è la performance del 1985 Plato’s Cave, Rothko’s Chapel, Lincoln’s Profile, cui prendeva parte anche la band Sonic Youth, una complessa operazione allegorica in cui storie, personaggi, miti, si trovano collegati in forme apparentemente arbitrarie ma poeticamente suggestive all’interno di un environment sonoro.

Plato’s Cave, Rothko’s Chapel, Lincoln’s Profile (1985)

Dagli anni novanta in poi, il suo lavoro si è sempre andato più concentrando sui temi dalla memoria personale e del potere dell’istituzione. L’opera chiave di questa fase è Educational Complex (1995-2008), un plastico in scala che riproduce, ricombinandoli, tutti gli edifici scolastici in cui si è compiuta la formazione di Kelley (dall’asilo, dalle chiese, dagli oratori e dalle scuole frequentate a Detroit alle università in cui studiò arte) inserito all’interno di una complessa installazione in cui è raccolta una costellazione di materiali d’archivio, immagini, testi, attraverso i quali si è obliquamente invitati a rileggere e smontare i meccanismi oppressivi che regolano l’apprendimento. La ricostruzione del modello è effettuata rigorosamente “a memoria” e incorpora dunque spazi vuoti, indefiniti, sfuggiti al ricordo, e punta a mettere in luce il processo attraverso il quale l’individuo viene “fabbricato” dal sistema educativo, la successione di repressioni e disciplinamenti di cui è oggetto, la mescolanza di ansia, frustrazione, malinconia che esso produce. Il “complesso educativo” è dunque per Kelley la macchina sociale per eccellenza, in cui la lezione di Freud e Foucault viene tradotta in una forma emblematica in cui un posto non trascurabile occupa la simbologia religiosa. Il risultato non è ancora una volta un grafico lineare, ma piuttosto un’accumulazione informe di frammenti, di fantasmi, di ossessioni e ripetizioni, in cui l’obbligata negoziazione tra “io” e “mondo” appare nella forma di un’epica grottesca e non sublimata.

Architectural Site Drawing from Memory (1995)

Come ricordava pochi giorni fa il «Los Angeles Times», nell’opera di Mike Kelley si manifesta con rara potenza il riconoscimento della radicale impurità dell’esperienza umana. La sua arte, ha scritto il critico Christopher Knight, si muove in luoghi oscuri, sporchi, sdrucciolevoli, dove i difetti, le linee di frattura e le inadeguatezze sono scontate e il fallimento assume la commovente bellezza che accompagna la perdita. È questo forse il tratto più sfuggente ed essenziale del lavoro di questo artista: accogliere il caos, anziché pretendere di regolarlo, ratificare il disordine, l’entropia, la caduta in basso, sprigionando in modo imprevedibile un “calore” che non riempie il vuoto, ma lo fa risplendere.

Se nulla può opporsi alla reificazione universale, ciò che in qualche modo le sfugge, per quanto degradato, brutto, inutilizzabile, può apparire allora, per converso, una materia unica e preziosa. “Il ricordo televisivo più spaventoso della mia infanzia – ha detto una volta Kelley – è un programma per bambini in cui un pupazzo appariva dapprima sullo sfondo di una scala interminabile e poi sembrava precipitare nel nulla. Si sentiva solo la sua voce: “Ooooooooooooo…”. Per anni è stato il mio ideale: riuscire a fare qualcosa di tanto commovente, capace di spaventarti per il resto della tua vita, con un pezzo di plastilina che cade da un pezzo di cartone… Era straordinario che tanta emozione potesse essere racchiusa in quel pezzetto di cacca.”

Straordinario, veramente.

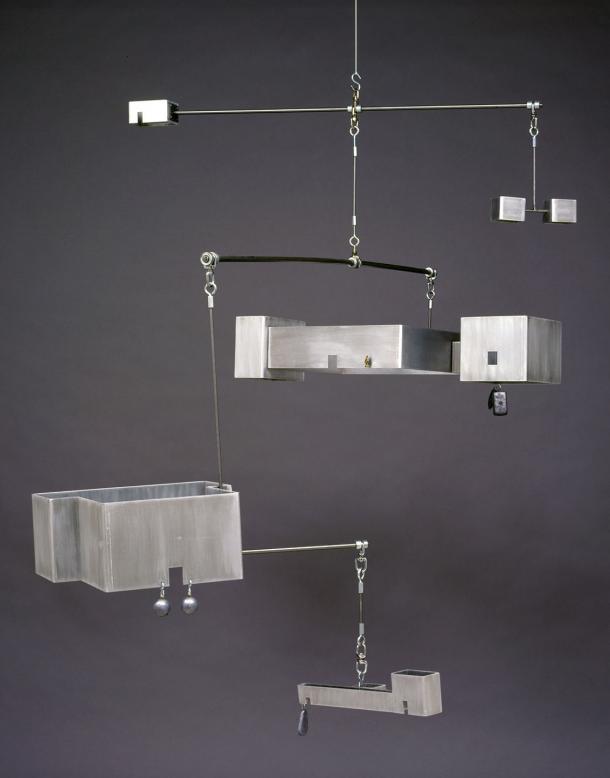

Repressed Spatial Relationships Rendered as Fluid series (2002)