Oltre la ragione moderna

Ci vuole coraggio ad assumere una posizione determinata e chiara verso la ragione moderna. Una posizione che la sfida sul suo terreno col dichiarato proposito di andare oltre. In effetti, se si fa lo sforzo di porsi dal futuro prossimo, sulla soglia orientale di questo nostro presente, quasi tutto quello che è accaduto nell’ultimo quarto di secolo, e anche meno, appare già un lontano passato. Quello sforzo Chiara Giaccardi e Mauro Magatti lo fanno, e con risultati irrinunciabili, nel loro ultimo libro [Macchine celibi. Meccanizzare l’umano o umanizzare il mondo?, Il Mulino, Bologna 2025].

Secondo gli autori siamo nell'epoca delle macchine celibi, dove l'essere umano viene modellato da ciò che lui stesso ha costruito. Verrebbe da osservare: niente di nuovo, tutto nuovo. Niente di nuovo perché da quando un nostro antenato, nel tempo profondo, ha modellato una pietra con un’altra pietra per aumentarne la capacità e l’efficacia d’uso, o ha montato una scheggia di selce appuntita su un bastone, noi ci siamo evoluti come esseri tecnologici. Homo technologicus sarebbe una efficace definizione di noi accanto a homo sapiens sapiens. Oggi che conosciamo qualcosa di più dei processi neurofisiologici della nostra evoluzione, sappiamo che un artefatto creato da noi non se ne sta inerte là fuori e che il suo uso non ci lascia intatti come prima. Quell’artefatto e il suo uso cambiano il creatore e l’utilizzatore. La neuroplasticità del nostro cervello ci modifica e ci evolve con la creazione e l’uso. Le cose formano le menti che le hanno prodotte. Vale per l’ascia bifacciale di trentamila anni fa, per lo smartphone e per l’intelligenza artificiale. Tutto nuovo perché, allora? Il salto di scala, la pervasività della tecnica e la sua immaterialità portano in causa la capacità della mente del creatore di governare la cosa creata. Non è facile comprendere, nella complessità del presente, dove sia la svolta di quel salto di scala che ha cambiato tutto e reso vecchio un intero ordine sociale e mentale. È forse probabile che un paragone possa aiutarci a capire. La costruzione di armi di difesa e offesa, all’interno delle progressive soluzioni per esprimere l’aggressività e la distruttività umana ha sperimentato una radicale trasformazione e un cambio di livello nel momento in cui l’era atomica ha mostrato che l’utilizzo di quelle armi avrebbe distrutto anche l’utilizzatore. Abbiamo scoperto allora che l’osservazione a distanza non era possibile e non lo era in realtà mai stata. L’osservatore è caduto nel sistema. Si è riconosciuto parte del sistema osservato. Con la rivoluzione digitale e con la crisi ambientale e climatica siamo entrati in una nuova era mediante un processo analogo: siamo parte del tutto nell’ecosistema vivente da cui dipendiamo; siamo nella semiosfera digitale e possiamo solo cercare di apprendere come governarla e non subirla, per tutelare la nostra libertà. I rischi che corriamo sono radicali: l’autodistruzione per la fine della vivibilità della Terra per noi; la regressione a «macchina celibe» di un io isolato, performante, che viola la propria relazionalità divenendo privo di legami, indifferente e incapace di riconoscere l'altro. Sono questioni durissime e solidissime, come le derive del progetto moderno, che non è mai stato “liquido”, con buona pace di Bauman (seduzione, ahinoi, efficacissima delle formulette per menti distratte! o abuso eccessivo e saturante delle metafore). Come possiamo affrontare questo passaggio d’epoca? A questa domanda Giaccardi e Magatti lavorano da sempre e lo fanno anche con questo libro. Una parola del sottotitolo, umanizzare, ci può portare a un filo conduttore della loro e della nostra riflessione. Sta qui forse la contraddizione principale. Da un lato è solo andando oltre l’umano che può esserci una via d’uscita: solo deponendo l’autocentratura prometeica e riconoscendosi dipendente dal sistema vivente l’essere umano può tentare di trovare il possibile nel limite. Dall’altro lato solo l’essere umano può fare questo, essendo un essere simbolico che vive in quanto progetto e invenzione: non saranno certo le formiche o i corvi a salvare la vivibilità sul pianeta per noi.

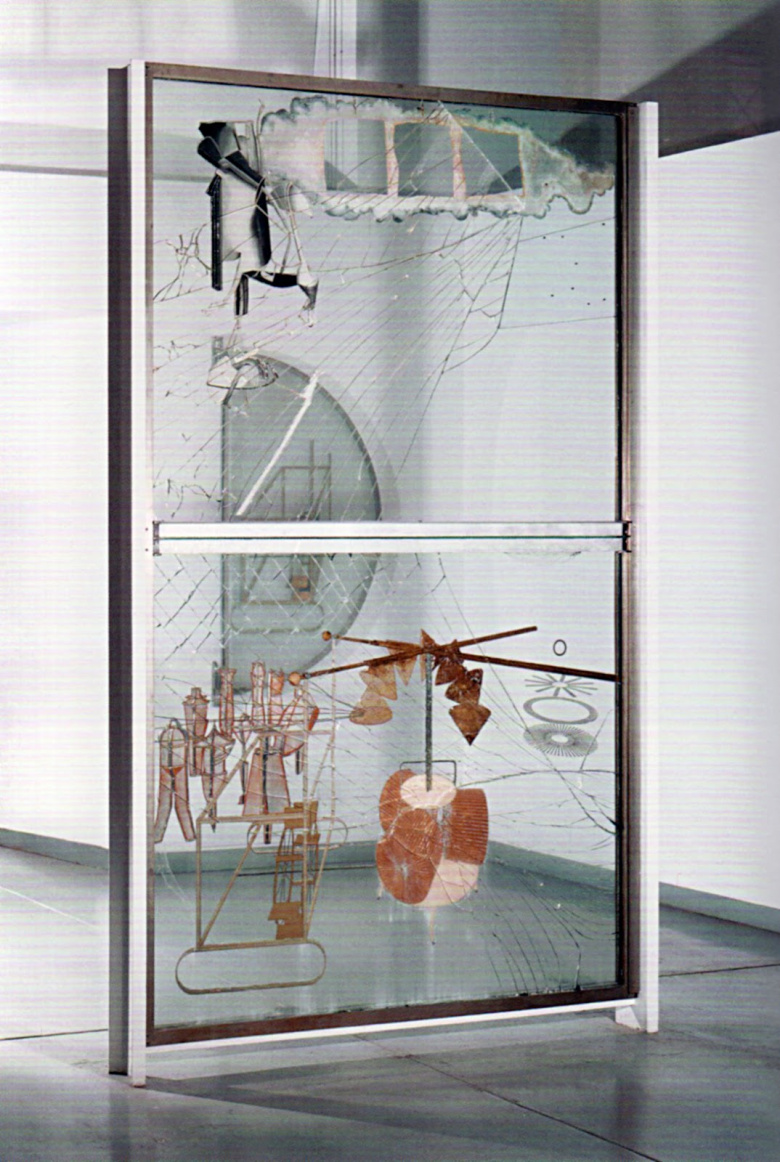

Al margine della modernità ci sono, secondo gli autori, il dialogo, il pensiero, lo spirito. Il margine, si sa, non è il confine né tanto meno la parte residuale: ai margini del caos si genera cosmos. E come è accaduto per Le Grand Verre di Duchamp che ispira il titolo del libro, lo sconcerto oltre ogni comprensibilità iniziale, dal margine dove era, ha prodotto un inedito e rivoluzionario ordine nell’arte.

Tutto il percorso dell’analisi di Giaccardi e Magatti si snoda intorno alla rivelazione che la rivoluzione in corso fa di alcuni dei principali tratti distintivi dell’umano. Seppur in una complessità che non sappiamo come gestire, è proprio del contributo continuativo che gli autori stanno dando allo studio della contemporaneità privilegiare le possibilità di intravedere le condizioni di una ricomposizione su basi nuove, che apra una fase ulteriore della modernità. “Ovunque emergono segnali di speranza: individui, comunità, imprese e istituzioni provano a tessere legami nuovi, perseguendo sostenibilità, inclusione e innovazione. Funzionalità e senso si intrecciano. Ma che queste energie siano abbastanza forti per spingere avanti il cambiamento, che pure si riesce a intravedere, rimane da dimostrare, e soprattutto da sostenere. Per andare avanti è necessario pensare la digitalizzazione non per uniformare e controllare, bensì per nutrire l’intelligenza vitale di persone e gruppi”. Il processo di razionalizzazione culminato nella tecnoscienza, da un lato, e l’affermazione delle libertà individuali oggi espresse dall’autorealizzazione singolare, hanno creato un ordine sociale che sperimenta una modernità in polvere e il fatto che non siamo mai stati moderni, allo stesso tempo, almeno seguendo le analisi critiche di Appadurai e Latour. C’è però da chiedersi se siamo noi che non vediamo di non vedere le forme di vita emergenti e magari già emerse, come chiunque si trovi proprio al centro di un ciclone e non vede che una strana calma. Certo è che le categorie consuete e la rapidità con cui si dissolvono i neologismi per cercare di comprendere il presente sono indicatori della difficoltà di comprendere. Certo è che le categorie prometeiche fondanti della modernità sono tenute in piedi con la legge della forza solo da chi, sempre in numero inferiore, ne trae vantaggi enormi ed esclusivi. La citazione di un grande poeta da parte degli autori – e i poeti sentono prima e al di sopra delle comuni possibilità – dice più di molte analisi: In questo progresso scorsoio non so se vengo ingoiato o se ingoio [A. Zanzotto]. Se la liberalizzazione del desiderio e quella del senso hanno portato a compimento l’avvento della nascita dell’individuo che, come evidenzia Foucault è questione settecentesca, non si poteva pensare che il mercato nella sua versione capitalistica non agguantasse quella evoluzione per utilizzarla e colonizzarla. Giaccardi e Magatti infatti colgono questa dinamica sottolineando “il prevalere dell’integrazione funzionale, fatta di mercato, finanza, tecnologia su quella sociale, fatta di pratiche, norme e valori condivisi e istituzionalizzati”. Il feticismo della crescita (di più è meglio) ha fatto da cornice e sfondo e l’individuo sovrano si è conquistato la propria centralità “liberata” e l’alienazione dalle relazioni. L’impatto del digitale riesce ad essere così profondo in quanto i suoi semi cadono in questo fertilissimo terreno. Ne emerge una nuova semiosfera, per dirla con Lotman, che gli autori descrivono efficacemente: “… significa che ogni sfera della vita è sottoposta alla logica del funzionamento, della misurazione, della standardizzazione”. È la società della performance, diffusamente interiorizzata. Mentre i significati si moltiplicano, per degli esseri come gli umani che si distinguono come cercatori di significato e ne trovano comunque, ad andare in rovina è il senso tradizionale dell’essere e del divenire. Una riflessione attenta richiede però l’ipotesi dell’automatizzazione del senso. Per quanto colonizzato, è difficile immaginare che si possa automatizzare uno dei tratti distintivi della specie homo sapiens, quello di essere sense-maker. Non è una scelta dare senso e creiamo anche il senso delle rovine. Come viviamo facendolo, con quale livello di felicità e qualità dell’esistenza è una delle preoccupazioni, non solo in questo libro, di Giaccardi e Magatti. Insomma si può rischiare di perdere l’unitas-multiplex, così cara ad Edgar Morin, ma rimarremmo con ogni probabilità mendicanti planetari di senso. L’approfondita analisi della società del digitale, che gli autori scandagliano ampiamente, conduce ad evidenziare che “la razionalizzazione digitale apre la strada a un ambizioso progetto neocomportamentista, le cui conseguenze sul destino della libertà sono ancora tutte da decifrare”. L’atomizzazione individualistica e l’anomia indifferente sono i rischi principali di questa evoluzione in corso. Quei rischi possono portare ad una situazione in cui “l’individuo, pur vivendo meglio e più a lungo, si ritrova solo, immerso in un sistema tecnico-digitale pervasivo – il «grande vetro» – che mira a rendere ogni cosa trasparente, quindi controllabile e manipolabile”. Di particolare importanza nel lavoro di Giaccardi e Magatti è il capitolo che analizza, in chiave psico-sociale profonda, l’insieme dei fattori che portano alla ricaduta politica del neopopulismo, dall’esclusione sociale alla disuguaglianza, dalla violenza quotidiana alla guerra, in cui spicca la lucidità di un paradosso: “Ci troviamo di fronte a una vera sperimentazione sociale, in cui la libertà di parola, mediata dagli apparati digitali, viene paradossalmente usata contro la società aperta”. Un equilibrato esame di realtà ci può far riconoscere che da sempre siamo modellati da ciò che noi stessi abbiamo costruito. L’assetto esplicativo solo eziologico è in fondo storicistico e, come tale, tende a perdere di vista la circolarità ricorsiva, la contingenza, la combinazione tra variabilità e selezione. Per dirla in modo più semplice la contemporaneità è la situazione in cui tutto avviene e cambia contemporaneamente. La realtà è eccedente e noi siamo esseri eccedenti per eccellenza, essendo capaci di concepire quello che prima non c’era. È in proposito che gli autori fanno ricorso alla categoria dello spirito: “Senza spirito, il pensiero perde la sua forza di trascendimento, che è anche energia di trasformazione e dinamismo di libertà”. Non saremo salvati da una monolingua modellata sullo schema binario del digitale e sulla pretesa di poter codificare e datificare ogni aspetto del mondo, bensì dal recupero di una pluralità dove l’elemento simbolico costituisca insieme un’occasione di relazione tra diversi e una opportunità di libertà. Lo sviluppo di una pars construens nella parte conclusiva del libro apre, quindi al pensiero e allo spirito e, viene da dire, apre lo spirito.

Il pensiero, sostengono gli autori mostrando anche la loro profonda ispirazione, rivela nessi e ne crea di inediti per restituire ai nostri concetti e al nostro linguaggio la capacità di cogliere sia l’eccedenza rispetto al dato sia i processi, il divenire che continuamente trasforma tutto ciò che è vivo. Sembra questa la via per prendersi cura di sé, degli altri e del mondo in un tempo di profonda trasformazione. “Ci si prende cura del pensiero, e si riesce a pensare in modo «curante», non solo coltivando la capacità di cogliere nessi e sviluppare connessioni, ma anche facendo spazio alla bellezza e alla speranza, al sublime e all’invisibile”. Si profilano così le condizioni per essere “poeti sociali”, secondo la definizione di Giaccardi e Magatti, di divenire cioè attori creativi del proprio destino.