Ridisegnare Milano

Alla parola città scatta in ognuno un insieme di significati: una nebulosa di accezioni mobili – quasi uno stormo di uccelli di passo – che ciascuno, sulla base del proprio vissuto, àncora a immagini chiave: figure e situazioni che attingono alla memoria e che sono connesse a sensazioni di benessere o disagio, di fascinazione o repulsione, quando non di indifferenza. Questo portato dell’esperienza per la stragrande parte delle persone rimane nell’indefinitezza, salvo quando si esplicita in preferenze sui luoghi in cui si vorrebbe restare o andare a vivere. Sono queste “preferenze”, mosse da un’idea concreta di abitare (hic manebimus optime), a far uscire dal vago il termine città. Ecco allora prendere corpo modelli alimentati da desideri. Ma, quanto all’origine e alle ragioni costitutive dei modelli di città, la materia resta per i più avvolta nella nebbia. Così accade anche per le masse che, in numero crescente, si riversano nelle cosiddette “città d’arte” senza avere la minima curiosità – e nozione – circa l’origine della bellezza che vanno rimirando (e che la loro stessa presenza invasiva finisce per appannare, quando non per umiliare). Così accade per i potenziali destinatari delle immagini di città “puntaspilli” (Lewis Munford, 1931, Sulle orme di Henry James, 1907) veicolate dai media e che si depositano nell’immaginario di molti, fino ad accendere, in più d’uno, ambigue seduzioni che offuscano una verità elementare: quella per cui «la civiltà non consiste nelle cerimonie e nel fasto, ma nella bontà stessa della convivenza» (Giandomenico Romagnosi, 1832).

Gli sconquassi che hanno investito negli ultimi vent’anni città come Milano sono il frutto anche di questo lavoro sull’immaginario collettivo da parte dei produttori, più o meno consapevoli, di “vitelli d’oro” (ora, di acciaio e vetro sfavillanti). Ma questo è potuto e può accadere per il venir meno – in una traiettoria di lunga durata – della capacità di discernimento da parte degli abitanti circa gli assetti insediativi atti ad assicurare la migliore abitabilità e la migliore vita in comune. Cognizioni che, se per lo più sono rimaste implicite nel concreto farsi degli insediamenti umani, erano ben vive nella coscienza collettiva e alimentavano la capacità del consesso civile di incidere sulle configurazioni degli spazi del vivere.

Certo, la traiettoria non è lineare: è fatta di rotture, sconvolgimenti, avanzamenti e arretramenti, in uno con l’emergere nel corso della storia di modi, volta a volta peculiari, di percepire, definire e vivere l’habitat e le sue qualità relazionali e architettoniche. Modi su cui agiscono, per un verso, le concezioni e le rappresentazioni del cosmo e, per altro verso, i sistemi di relazione su cui sono plasmati gli spazi dell’abitare. Nella plurimillenaria storia della città, tecnici e decisori hanno da sempre dovuto fare i conti con principi aventi nell’abitare il loro perno e il loro motore: la scelta oculata del sito; la messa a frutto delle condizioni naturali e la salvaguardia delle risorse relative; la difendibilità dagli attacchi di potenziali nemici; l’ancoraggio a relazioni territoriali in grado di assicurare le risorse necessarie alla vita della civitas; la strutturazione degli spazi pubblici e privati secondo principi relazionali atti a promuovere il migliore abitare condiviso; la sollecitudine per l’urbanità come fattore di crescita individuale e collettiva; infine, ultima ma non meno importante, la cura della bellezza civile (Giambattista Vico, 1725 e sgg.) come componente essenziale di valorizzazione e nutrimento della convivenza. Ebbene, tutto questo è, in larga parte, materia d’altri tempi. E la cesura può essere identificata con il venir meno progressivo, in uno con il capitalismo e i suoi sviluppi maturi, della centralità dell’abitare come principio costitutivo dell’habitat.

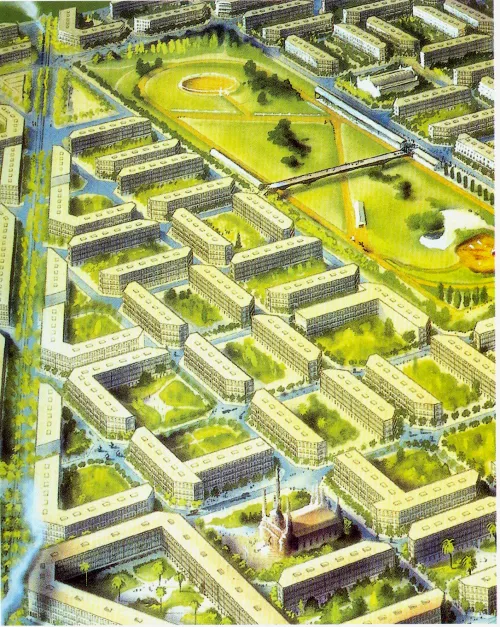

Significativamente, il termine urbanistica compare nel XIX secolo inoltrato quando i saperi e le pratiche che avevano nell’abitare il principio ordinatore imboccano la via del tramonto (fino a rimanere un vago ricordo nel secolo successivo). Una crisi che è intimamente legata al declino delle relazioni comunitarie. La comunità – che certo va sempre riguardata anche nei suoi aspetti negativi, a cominciare dal controllo esercitato sulla vita degli individui – ha comunque avuto un ruolo centrale nell’organizzazione degli insediamenti umani. L’urbanistica è, nel migliore dei casi, un modo per compensare il venir meno di quei saperi e di quelle pratiche. Tra i primi ad averne piena coscienza è Ildefons Cerdá quando, nella Teoria general de la urbanización (1867) in cui faceva tesoro dell’esperienza compiuta con il piano di riforma e ampliamento di Barcellona (1859), indicava la possibilità di un rilancio della vicenda urbana attraverso la conquista di nuovi equilibri fra opposti: moto e quiete, rifugio e relazione, chiuso e aperto (a cui, riguardando l’Ensanche pensato per la città catalana, si potrebbe aggiungere la coppia natura e artificio). Principi semplicissimi, quanto essenziali, che però non vennero raccolti dalla cultura urbanistica.

Quanto poi al disegno urbano, un’altra pietra miliare non riconosciuta tanto dagli addetti ai lavori quanto dal mondo degli intellettuali – per non dire dell’universo dei direttamente interessati, ovvero gli abitanti – è l’insieme di principi che si possono ricavare dai quattro interventi di Carlo Cattaneo sulla sistemazione della piazza del Duomo di Milano pubblicati su «Il Politecnico» dal 1839 al 1841. Eccoli, in estrema sintesi:

- assicurare la vitalità degli spazi aperti pubblici, a cominciare dalla piazza principale: per evitare che «rimanga deserta e squallida, la frequenza dei cittadini deve animarne continuamente le parti»;

- ricercare la «convenevole spaziosità» contro la «vacua vastità» che genera deserti relazionali;

- conseguire nella composizione urbana la concordia discors, riconoscendo ciò che è necessario e sufficiente;

- puntare, nell’architettura di una piazza, su «una varia e magnifica aggregazione d’edifici, i quali nel cuore di una città esprimano la piena e multiforme esistenza d’una vera città»;

- infondere all’architettura dei luoghi la capacità di suscitare e assecondare i «piaceri dell’immaginazione»;

- «uscire dall’egoismo di una individua ed isolata costruzione»;

- rifuggire il «fittizio» e lo «scenico»;

- avere rispetto delle future generazioni evitando di ergersi ad «arbitri della volontà dei posteri».

Ce n’è a sufficienza per un trattato di disegno urbano ispirato alla «magnificenza civile». Ed anche per una critica radicale di quanto si è prodotto a Milano con piazza (?!) Gae Aulenti, CityLife e la scia che ne è seguita.

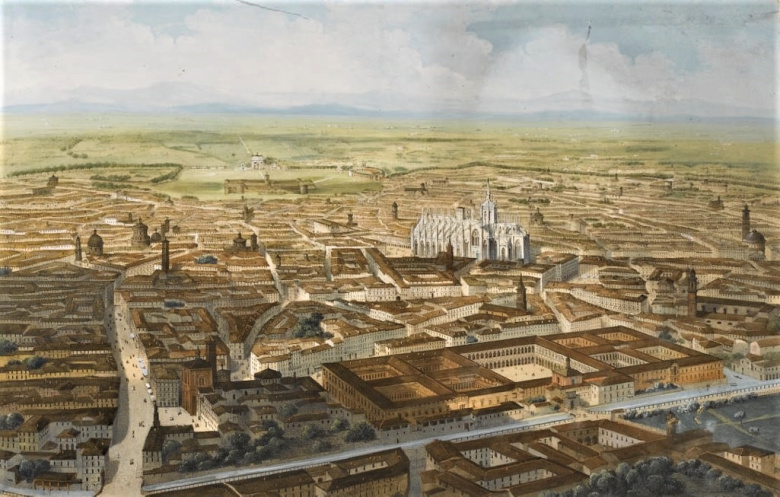

Cattaneo, peraltro, parlava di magnificenza civile come di un obiettivo che la sua epoca aveva a portata di mano. E in effetti, nella fase di ascesa della borghesia, diverse città in Europa, con Parigi a fare da apripista, sono state teatro di un rinnovamento edilizio in cui il nuovo ceto dominante puntava a un duplice obiettivo: autorappresentarsi sulla scena urbana e fare della città per tutti il proprio biglietto da visita. Una linea che aveva i suoi punti di forza nell’invenzione dell’«extraterritorialità» (Siegfried Krakauer, 1937), ovvero di spazi in cui, con la compresenza di tutti i ceti sociali, andavano in scena prove di democrazia: i giardini pubblici, i boulevard e i passage (ultima grande creazione nell’architettura della città).

A Milano la portata innovativa della Galleria De Cristoforis, inaugurata nel 1832, veniva subito avvertita: «Quasi altra città nella città»: un tempio civile concepito per «accogliere insieme confusi e affratellati ad un pubblico ballo i diversi ordini della società […]» (L’Eco», n. 22, 20 febbraio 1833). Anche l’illuminazione a gas degli spazi pubblici contribuì a favorire nuovi modi della socialità svelando le potenzialità degli spazi aperti pubblici: «La piazza del Teatro alla Scala fu illuminata più riccamente, ed è uno spettacolo maraviglioso. Nelle notti estive può quella piazza adoperarsi come una splendida sala da conversazione e l’hanno già adottata a quest’uso i numerosi frequentatori dei molti caffè che ivi si trovano». (G. Sacchi, in «Bollettino», annesso agli «Annali universali di statistica», n. 13, luglio 1845, cit. in M. Fugazza, Luce in città, in «PreText», n. 21-23, 2023, p. 168-173).

Ma la rivoluzione urbana messa in atto dalla borghesia nella prima metà dell’Ottocento nascondeva una generosità pelosa. Si può giocare alla città per tutti finché gli interessi della nuova classe dominante non sono minacciati. Quando questa si sente accerchiata, l’urbanistica è chiamata a mettere ordine nella topografia sociale attraverso sventramenti motivati da principi “scientifici” (risanamento igienico e efficienza funzionale) ma che hanno ben altro fine: relegare ai margini della città le classi pericolose. Così il barone Haussmann con Napoleone III a Parigi (1853-1870). Così Cesare Albertini con il fascismo a Milano (1934-1943, ma con colpi messi a segno già a partire dal 1923 e con la significativa demolizione della Galleria De Cristoforis nel 1932). Cosa possa diventare l’urbanistica lo dice lo stesso Albertini, nel novembre 1931, sulla rivista «La Casa» da lui diretta: il risanamento richiede «ferro e fuoco, la demolizione e la deportazione degli abitanti». E, se non bastasse, si può aggiungere quanto riferito da Luigi Piccinato nel 1956: «Cesare Albertini [mi] disse che era ben felice che si fosse scelto il progetto più confuso e distruttore perché così lui si sentiva le mani libere per far piazza pulita della vecchia Milano: e così si accinse al lavoro».

Il mondo professionale degli architetti e degli ingegneri milanesi tra le due guerre non fece una piega. Solo Giovanni Muzio su «L’Ambrosiano» del 18 gennaio 1931 ebbe un sussulto di resipiscenza, sostenendo che la città nuova dovesse sorgere «a lato e non sopra la città vecchia» (cit. da G. Tonon, Architetti e progetto urbano a Milano negli anni del fascismo, in «Territorio», n. 105, 2003, p. 155). Ma anche Muzio non poteva tirarsi fuori, essendo tra coloro che avevano dato inizio alle danze quando, nel concorso per il piano regolatore del 1926-27, con i sodali del Club degli Urbanisti (Alberto Alpago Novello, Tommaso Buzzi, Ottavio Cabiati, Giuseppe de Finetti, Emilio Lancia, Michele Marelli, Gio Ponti e Ferdinando Reggiori), aveva proposto la “Racchetta”, la strada che, facendosi largo nel fitto tessuto medioevale abitato per lo più da ceti popolari, avrebbe dovuto collegare direttamente piazza S. Babila con il Castello Sforzesco, al fine di «decentrare il traffico» automobilistico da piazza del Duomo. Da questa motivazione risibile sono nati gli spazi infelici che rispondono ai nomi di corso Europa, via Larga e via Albricci. Per fortuna la “Racchetta” si è fermata davanti al seicentesco palazzo delle ex Scuole Arcimbolde (non senza avere prima ridotto a rudere la chiesa medioevale di S. Giovanni in Conca).

Ed è qui che la coperta si fa corta. È vero, come sostiene Marco Biraghi (Il difficile mestiere dell’architetto, «Doppiozero», 4 agosto 2025) che il professionismo colto milanese ha alquanto limitato i danni costellando con opere architettoniche di qualità gli sventramenti messi in atto dal fascismo e proseguiti imperterriti nel dopoguerra. Ma proprio la “Racchetta” costituisce, a suo modo, una vicenda esemplare. A dispetto del pregio di edifici come quelli di Luigi Caccia Dominioni in corso Europa, di Mario Asnago e Claudio Vender in via Albricci e di Giovanni Muzio nella stessa via, il risultato complessivo – l’insieme strada-edifici – resta molto al di sotto della sufficienza in fatto di qualità urbana.

In altre parole, l’architettura del singolo edificio, per quanto pregevole, non basta da sola a fare città. E l’architettura d’assieme – o disegno urbano – richiede la messa in campo di valori – e competenze, e sensibilità – che si situano all’opposto delle scelte propugnate dagli interessi della proprietà immobiliare. La cui aggressività, più che mai incoraggiata da un’assenza della politica, va producendo a larghe mani sconquassi e solipsismi fatti passare per architettura.

Ma, viene da chiedersi: disinteressandosi dell’abitare e del problema di fare città, a che cosa si riduce la politica?