Note su Comic Strip (Gerhard Richter) / Un catalogo di aberrazioni

Chi scrive queste righe sente il dovere di chiarire una nota d'impiccio: in disegno è sempre stato un disastro. Come affrontare allora il resoconto di questo quaderno d'artista, concepito da Gerhard Richter (Gerd Richter, sulla copertina) nel 1962, intitolato Comic Strip (Walther König, Köln, 2014)? Richter l'ha composto un anno dopo aver lasciato Dresda e la Germania Est per trasferirsi a Berlino, in territorio occidentale. Un addio non facile, ma obbligato, covato a lungo, dalla fine degli anni '50, quando a Kassel vede i lavori di Pollock e Fontana (Documenta II, 1959). Si convince definitivamente dopo un viaggio turistico a Mosca e Leningrado, nel marzo del 1961. In aprile, quando scrive una lettera toccante al suo professore, Heinz Lohmar, è già a Berlino Ovest. Richter si trasferirà quindi a Düsseldorf, per frequentare l'Accademia, famosa come presidio della pittura informale.

Questo a mo' di ouverture. Ma a noi occorre un corso accelerato di disegno. Ci affideremo quindi agli insegnamenti di John Ruskin (Gli elementi del disegno, Adelphi, Milano, 2009, pp. 34-35).

Primo passo – con un righello componi un quadrato:

«Cerca ora di riempire quel quadrato di linee incrociate in modo completo e uniforme, tanto che sembri un pezzetto di seta (…) Riempilo rapidamente, cominciando con linee piuttosto dritte in una direzione qualunque (...) Lascia asciugare completamente prima di ritoccare. (…) Bisogna sempre attendere piuttosto a lungo per evitare il rischio delle macchie, e tracciare linee con la massima sveltezza. (...) Traccia dunque ogni linea con sveltezza e fermati sempre il più vicino possibile ai limiti del quadrato. Le smarginature si possono cancellare in seguito con uno sgarzino, non prima però di aver completato il lavoro, altrimenti la superficie della carta si altera e alla prima smarginatura si formerà una macchia. (…) Dopo aver ripassato il quadrato tre o quattro volte, ti accorgerai che alcune zone sono più scure di altre. Devi cercare di scurire le parti più chiare, così che la tinta sia ovunque più uniforme. Guardando da vicino il tuo lavoro noterai che là dove appare più scuro le linee sono più vicine, oppure molto più scure che altrove; devi allora aggiungere altri tratti, oppure lineette e punti fra i tratti nelle zone più chiare; se ci sono delle righe scure appariscenti vanno raschiate via leggermente, perché l'occhio non deve fermarsi su nessuna linea in particolare.»

Punto – linea – superficie. La velocità di esecuzione, la cura (il tempo necessario) e la delicatezza nel raffigurare un semplice quadrato, diventano per Ruskin gli elementi cardine di un insieme armonico, equilibrato. Sono i primi passi in direzione di una vera e propria composizione. Iniziamo dunque da un solo colore. E dall'orrore per le macchie. Guarda caso, la prima cosa che notiamo aprendo il quaderno di Richter (un facsimile corrispondente all'originale): una macchia di inchiostro sulla pagina a sinistra, simmetrica a quella a destra, la cui superficie è interamente ricoperta da una scrittura fitta, per lo più illeggibile, e da un timbro sull'angolo in alto a destra, con tanto di “firma”(?). La pressione, il contatto tra le due pagine crea piccole striature, punti, macchie. Capiterà spesso. Capiterà anche di notare come l'eccessiva pressione del pennino sul foglio faccia passare l'inchiostro nero sulla pagina successiva. Effetti di sovrimpressione. Elementi di disturbo e disequilibrio? Ci arriveremo. Per ora, cerchiamo di capire cos'è il quaderno che teniamo davanti agli occhi. Difficile dirlo. Le notizie al proposito sono minime. Potrebbe contenere un reportage immaginario, il resoconto cifrato delle avventure di un “mutante” fuoriuscito dall'inchiostro.

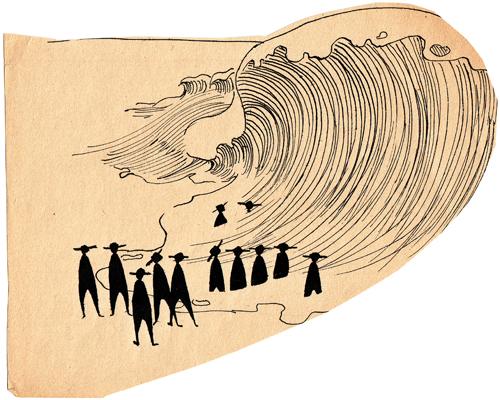

Simile al monaco di Friedrich, il protagonista di questa avventura è un “uomo nero”, una figura solitaria (in una delle prime pagine riusciamo a decifrare il termine Einsamkeit). E come appare? Per gradazioni, grazie a una sorta di scansione fotogrammatica, in una specie di sequenza che ne amplifica l'ombreggiatura, plasmando la sua immagine corporea. Per saccadi. La figura viene composta sulla pagina, da sinistra a destra, in un crescendo corpuscolare. Dall'invisibilità della figura 1, agli sparuti puntini che delineano le fattezze, i bordi, della figura 2, fino alla 12: una sagoma eretta, nera, minimale, senza braccia. Una U ingrassata e rovesciata. Il pezzo di chiusura di una spilla da balia, ma posto verticalmente. La testa è un cerchio tagliato in due da una linea orizzontale. Punto – linea – superficie: un monaco con tanto di clergyman e cappello ecclesiastico, più l'ombra portata sul terreno. Non male come apparizione.

Siamo dunque destinati a seguire le avventure di questo strano monaco. Ma perché convocare Friedrich? Negli anni passati a Dresda, Richter ha avuto modo di studiare la sua opera (presso Schloss Pillnitz, un castello sul fiume, poco distante dalla città). Sfogliando il volume curato da Dietmar Elger e Hans Ulrich Obrist, Gerhard Richter. Writings 1961-2007 (D.A.P., New York, 2009), possiamo notare i puntuali rimandi a Friedrich. Ciò che Richter apprezza è l'atteggiamento poco “artistico”. Ciò a cui aspira («Qualcosa di severo e inasprito come Kaspar David Friedrich. Non concesse a se stesso alcuna aria, risultava soltanto sgradevole» cit. p. 344). Ma il monaco? Quando l'avrà visto? Dipinto a Dresda tra il 1808 e il 1810, Der Mönch am Meer viene esposto a Berlino lo stesso anno, e ancora lì si trova oggi, presso l'Alte Nationalgalerie (Museuminsel). Sia quel che sia, osservare il monaco e l'opera di Friedrich deve essere stato un momento capitale per Richter, tanto da lasciare tracce nel suo lavoro. Ne sono testimonianza alcuni paesaggi, ad esempio Seestück (Oliv bewölkt) del 1969, e questa sagoma minimale, punteggiata di nero. Che, tra l'altro, non è per lui una novità. Nel 1959 lavora infatti a una serie “uomini neri” (Schwarze Männer); ma già nel 1957 è alle prese con 31 monotipi (linocut su carta) che intitola Elbe. Lì una figura minuscola colta in lontananza è riconducibile al “monaco”, per affinità tematica (Einsamkeit) e risonanza figurativa, proprio come in Comic Strip.

Solitudine? Richter, come Kleist, deve aver colto nel quadro qualcosa a lui prossimo: «E quello che dovevo trovare nel quadro stesso l'ho trovato solo tra il quadro e me, cioè un'esigenza che il mio cuore avanzava al quadro, e quel sottrarsi che il quadro mi faceva; così sono diventato io stesso il frate cappuccino e il quadro la duna, ma quello che con struggente desiderio dovevo vedere, il mare, mancava del tutto.» (H. von Kleist, “Sensazioni davanti alla marina di Friedrich”, in Opere, Mondadori, Milano, 2011, p. 999)

Ora, in Comic Strip non vi è traccia di mare, e le pagine squadernano solo un paesaggio desolato, mutevole, a cavallo tra dune, campi di battaglia, pianeti di una galassia sconosciuta. Detto questo, non prenderemo le parole di Kleist alla lettera. Richter non è quel monaco. Non arriveremo a tanto. Viaggio, resoconto, avventura? Questo quaderno somiglia piuttosto a un film senza sceneggiatura, rimasto allo stadio cartaceo del disegno, un po' come quei racconti o poemi di cui parlava Novalis: senza significato e continuità, legati tra loro da associazioni, come nei sogni. Un po' come se Richter avesse sognato Eraserhead, nel 1962. Impossibile (forse è Lynch ad aver sognato Comic Strip? la sua struttura?).

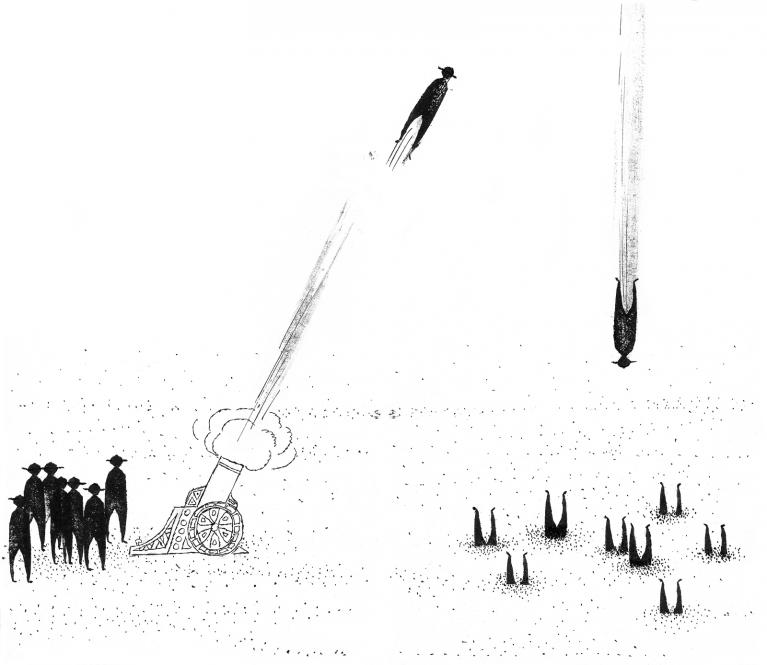

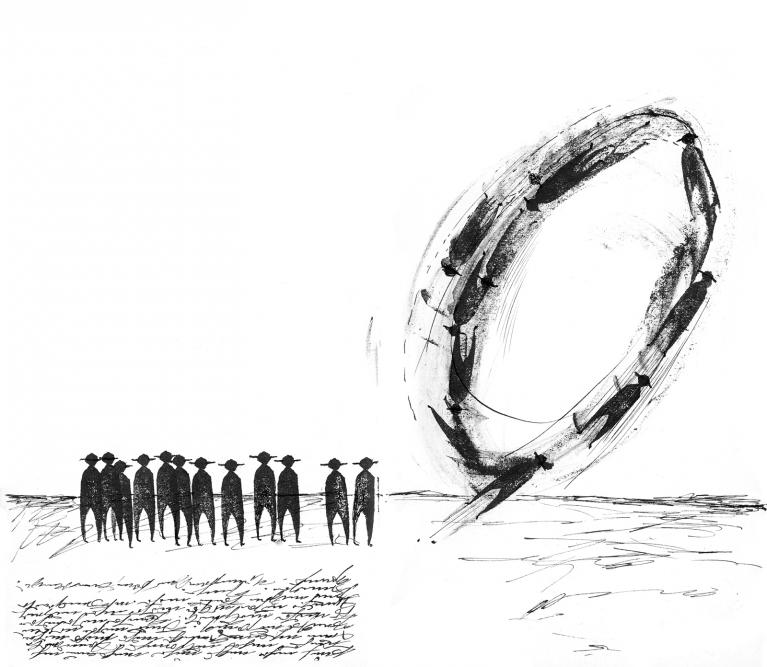

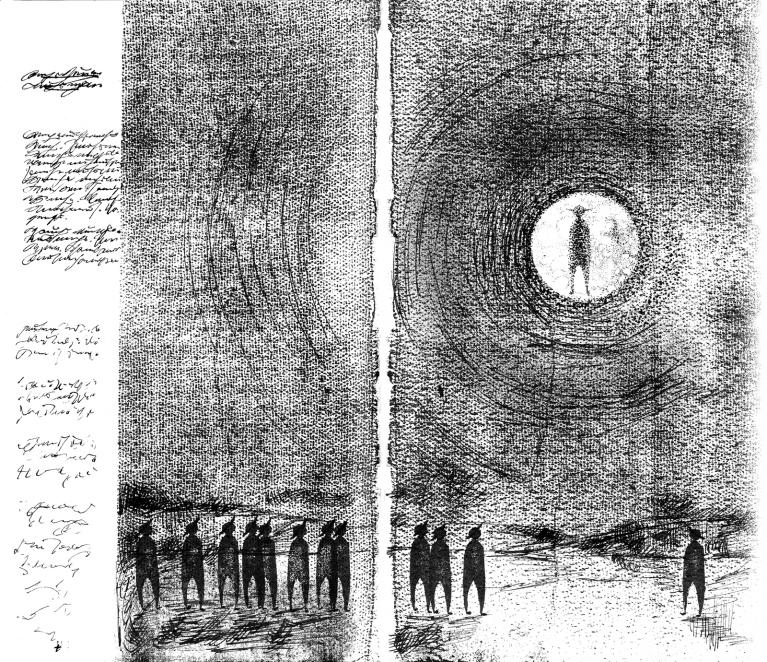

Resta l'aspetto di fondo: questo “uomo nero” è un extraterrestre. Eccolo in piedi, colto in una solitudine olimpica complicata da cloni, repliche che lo raggiungono, precipitano dall'alto dentro la pagina, lo scocciano – figure da cui egli vorrebbe sfuggire. Rinchiuso in cornici, dentro francobolli o schermi televisivi, alle prese con pargoli che portano il suo identico cappello, il monaco perde pezzi, smembrato, lacerato: tanto che un marmocchio prende il suo posto, viene fatto re; lo vediamo entrare e uscire da un ospedale, equilibrista sulla corda, ammirato dal pubblico (la testa si stacca, si sdoppia, strumento da giocoliere); si muove su strani prototipi a ruote, viene sparato in orbita da un cannone; giunge su un pianeta (ma neppure lì viene lasciato in pace), gira intorno al suo cerchio, oppure turbina come una trottola; lo osserviamo di nuovo equilibrista tra vari pianeti, oppure in picchiata, disintegrato sul terreno, paracadutato, strappato in due: a volte la sua testa vortica, prende la forma di un pianeta (Saturno, vale la pena ricordarlo, è anche il soprannome del cappello dei sacerdoti). Dentro questo spazio di carta non c'è ombra di donna. Il “monaco” si trasforma in centauro. Sovente le pagine sono annotate, presentano uno sfondo variabile. Ombreggiata, punteggiata finemente, o grossolanamente, disegnata con preziosismi déco, la scenografia si fa fondale cosmico, neutro, spazio in cui appaiono strane mappe, scacchiere. È un piacere notare come Richter padroneggi le varie potenzialità del disegno: velocità di esecuzione (Saul Steinberg), leggerezza, cura, spingendosi però fino alla totale degenerazione del tratto, all'esplosione di macchie. Ogni pagina è un salto nel vuoto. Un catalogo di aberrazioni.

Vale la pena ricordare quanto la funzione della macchia risulti in alcuni casi di cruciale importanza. Il suo ruolo non è di “disturbo”. Piuttosto, aiuta l'invenzione. Per stare bassi, un po' quello che accade in Koko The Clown, realizzato da Max Fleischer per la serie “Out of the Inkwell”. Un po' quello che consigliava Alexander Cozens nel suo A New Method of Assisting the Invention in Drawing Original Compositions of Landscape (1785) – per stare alti (si veda al riguardo la magnifica tesi di Jean-Claude Lebensztejn, L'art de la tache. Introduction à la Nouvelle méthode d'Alexander Cozens, éditions du Limon, 1990). Insomma, questo per dire che, come la / nuvola /, la macchia fungerebbe qui da segno, potenziale indice di variazione, possibilità deviante e proiettiva (convochiamo qui Hubert Damisch e il suo Teoria della nuvola. Per una storia della nuvola, Costa & Nolan, Genova, 1984, p. 48).

Perché la macchia dunque? Questo scaracchio emblematizza un processo di lavoro caro a Richter: «Devo cominciare dalla “macchia” e non dal nuovo contenuto (se potessi esserne esentato, dovrei comunque cercare un modo di rappresentarla in maniera appropriata) – scrive nel 1985. Con tutte le tecniche a disposizione, specie quelle di eliminazione, devo cercare di forzare qualcosa che non riesco a visualizzare, qualcosa che vada più lontano e che sia migliore e più giusta della mia opinione e intenzione preesistente – per apparire come un'immagine esistente di qualcosa.» (G. Richter, “Notes, 1985” cit. in D. Elger e H. U. Obrist (a cura di), Gerhard Richter. Writings 1961-2007, cit., p. 143)

Chi ha avuto la possibilità di vedere Gerhard Richter – Painting, il film di Corinna Belz (2011), ricorderà le enormi spatole che Richter passa sulla superficie della tela, modificando e creando strane forme a partire dalla loro pressione sulle masse di colore. Noi dilettanti, alle prese con gli elementi del disegno, rendiamo qui conto di un colore solo: quello dell'inchiostro nero.

Valutiamo la sua distribuzione armonica o depravata. Ci interessa l'ambivalenza delle macchie, intese come principio di invenzione. Guardate la testa del monaco trasformarsi in pianeta, palla da giocoliere, mitragliatrice. Guardate quella minuscola macchia nera nel cielo grigiastro, in lontananza. Possibile che si tratti di una replica intenta a gettarsi col paracadute? La qualità proiettiva della macchia sollecita la nostra interpretazione.

Così, mentre su una pagina del quaderno gli “uomini neri” (ma saranno poi repliche?) entrano (o escono) da un enorme quadrato nero (qualcosa che mi ricorda il Tristram Shandy), a noi non resta che chiudere queste note con un elogio della mano. Quella di Gerhard Richter.

Ricopiamo qui un passo – senza dirlo a John Ruskin –, perché non approverebbe. E gettiamo un'ultima occhiata al nostro “uomo nero”. In compagnia delle sue repliche siamo testimoni del suo ultimo viaggio – risucchiato all'interno di chissà quale vortice galattico. Ormai lontano. Finalmente solo.

«L'artista riceve con gratitudine il dono del caso, e lo mette rispettosamente in evidenza. Gli proviene da un dio, e così è anche per la casualità che è frutto della sua mano. Se ne appropria senza esitare, e ne fa nascere qualche nuovo sogno. È un prestidigitatore (mi piace questa vecchia parola, così lunga) capace di trarre partito dai suoi errori, dalle sue prese mancate, per farne giochi nuovi: e nulla ha più grazia dell'eleganza che si produce a partire da una goffaggine. L'eccesso di inchiostro capricciosamente sfuggito in minuscoli rivoletti neri, il passaggio di un insetto attraverso uno schizzo ancora fresco, la goccia d'acqua che sfuma un contorno rappresentano l'irruzione dell'imprevisto in un universo in cui non può trovare posto, in cui tutto sembra atteggiarsi per accoglierlo. Basta catturarlo al volo e farne emergere tutta la potenza nascosta. Guai al gesto lento, alle dita intirizzite! Ma la macchia involontaria, con la sua smorfia enigmatica, entra nel mondo della volontà, È meteora, radice tornita dal tempo, sembianza inumata; colloca la nota decisiva là dove mancava, e dove non la si sapeva trovare.»

Henri Focillon, “Elogio della mano”, in Vita delle forme, Einaudi, Torino,1990.