Antonella Anedda: collezionare vestaglie

Cinque, forse sei, ma in fondo uno solo, modi di collezionare. Dico “modi” perché in fondo quello che prevale qui più di che cosa collezionare sono appunto i modi. L’autrice è una poetessa, il che dice come dobbiamo prendere le sue parole, soprattutto quando sembrano esplicite e dichiarative, perché attingono e toccano altri livelli. Le collezioni riguardano tutte l’arte, ma in modo alquanto particolare.

La poetessa è Antonella Anedda, di cui non spetta a noi parlare dei suoi libri di poesie, ma di cui sospettiamo subito alla lettura delle prime pagine che il legame non tanto o non solo con gli argomenti delle sue poesie ma con il suo modo di fare poesia questi testi hanno a che vedere. Il libro si intitola La vita dei dettagli (Electa, Milano 2025, 200 pagine, 28 euro), mettendo insieme i dettagli con la loro vita, la loro ma non solo. Non per niente al centro del libro ci sono quattro “ritratti” di artisti singolari ed esistenzialmente tormentati e impegnativi.

Ma andiamo per ordine. Il libro è suddiviso in cinque parti o sezioni più un’appendice, per noi appunto i diversi modi di collezionare. La prima parte, intitolata “Ritagliare”, è una collezione di dettagli di opere varie. Si va da Cima da Conegliano a Hopper, da Pontormo a Bill Viola, da Giotto a Ron Mueck. Tema affascinante come pochi in arte, rischiarato da ogni lato dal famoso libro di Daniel Arasse, ma anche sempre aperto all’invenzione personale. È naturalmente quanto ha suggerito Roland Barthes con il punctum, ma è un esercizio che ogni appassionato d’arte coltiva con partecipazione. Delle opere andiamo a cercare un dettaglio che sembra solo noi siamo così acuti da trovare o che per noi, come il punctum appunto, assume un significato particolare, a volte ci appare separato dall’opera nel suo insieme, ma poi, pensandoci, sembra offrircene una chiave inattesa, anzi la chiave stessa, quella che l’artista, per il resto alle prese con la tradizione iconografica, voleva suggerire.

Qui sono io che parlo, non è così che intende Anedda, la quale vuole proprio ritagliare – “usando lo sguardo come un coltello”, scrive – il dettaglio per farlo diventare “un altro quadro”, lo spunto di un nuovo pensiero personale, per ridargli un’altra vita, dice, anzi “vivere in modo diverso e imprevedibile”. È quello che mette in atto nei brevi testi, quasi delle poesie in prosa, per ognuno dei trentadue raccolti. Io penso che sia lo stesso modo in cui scrive le sue poesie, andando per associazioni e seguendo il senso nuovo che se ne sviluppa intrecciato a quello dell’occasione di partenza. Non si tratta di interpretazioni, non di critiche, ma di riflessioni libere – che vuol dire secondo appunto un proprio metodo.

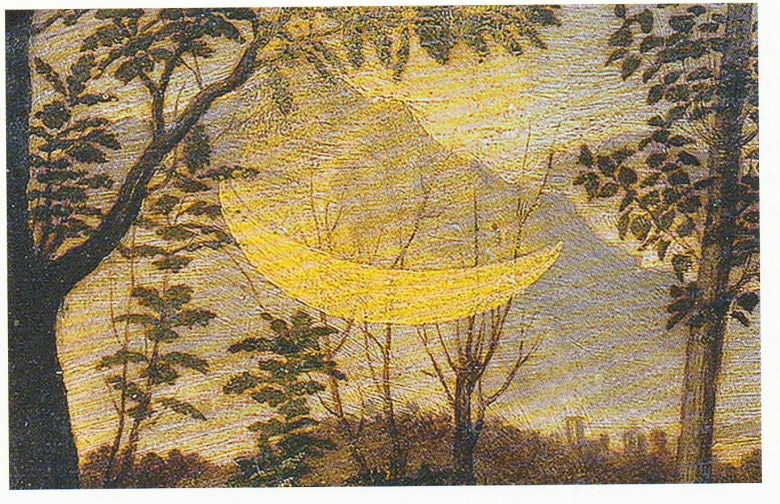

Quanto a noi, davvero questo metodo ridà vita al dettaglio negli “occhi degli altri”, non è chiuso su sé stesso. Io per esempio nel primo dettaglio sono portato a vedere la luna non sorgere bensì scendere, come cadesse lasciando la scia gialla di luce. D’altro canto nel terzo sono colpito da quella specie di rampicante che cresce su tutto, uomo e cavallo compresi, anche se vedo bene che è disegnato sulla stoffa che li veste, mentre Anedda non ci fa il minimo caso. In altri il ritaglio porta in primo piano – il rovesciamento da sfondo a primo piano è un argomento chiave nell’operazione dello sguardo, e vale anche per il senso e per la storia, Anedda lo dice – temi che meriterebbero saggi a parte, come il pianto nel quinto dettaglio: “Qui c’è solo il cielo livido e il drappo rosso in orizzontale che grida sangue per tutti, anche per la ragazza accucciata in un angolo che nasconde il viso in un panno”. In alcuni casi la poetessa ci mette suoi temi di elezione, a volte in modo inatteso, così quello ricorrente dell’acqua: perché chiude il primo dettaglio con “Non ti sarà difficile indovinare quanta acqua si nasconda dietro questo dettaglio”, che di acqua proprio non ha traccia? E perché chiude il sesto con “Parliamo di un regno ambiguo come un lago”, ambiguo perché il lago non è né fiume né mare, o entrambe al tempo stesso? Di un dettaglio, l’ottavo, che raffigura un riflesso in uno specchio d’acqua, scrive: “Questo è il dettaglio di un video che potrebbe essere raccontato nuotando. Amo nuotare lentamente con qualcuno e parlare lentamente immergendo alternativamente la guancia a sinistra e a destra. Trattengo l’aria, l’acqua e le parole”. Non è una dichiarazione di poetica?

Anedda è laureata in Storia dell’arte, non è inutile ricordarlo, è esercitata alla visione e alla riflessione sull’arte e sulla sua storia, ma neanche Roberto Longhi o chi per lui scriverebbe una frase come la seguente: “La colomba dello spirito soffia dove vuole” – parla dello Spirito Santo ma l’iniziale minuscola e l’omissione di Santo aprono un mondo – “Tutto è nudo. La geometria scortica lo spazio. La prospettiva lo tiene immobile”. Gli spunti sono infiniti, la lettura li moltiplica, un occhio sull’immagine e uno che legge le parole della poetessa.

Non ho nominato di quali opere e artisti parlavo nei miei esempi perché Anedda stessa giustamente non li dichiara ma – come un gioco significativamente opposto a quello del riconoscimento cui siamo stati tutti sottoposti negli esami di Storia dell’arte, dice – li segnala solo alla fine.

La seconda parte del libro è la più esplicita, programmatica, sia perché intitolata “Museo interiore” – e viene da chiedersi quale museo non sia “interiore” – sia perché è una collezione di “poeti di fronte alle immagini”: il museo di questo singolare approccio che è quello dei poeti all’arte visiva, “uno sguardo sgombro da qualsiasi abitudine”, non si poteva dire meglio. Un museo di affinità elettive, il museo in cui Anedda trova il suo stesso posto. Un museo ricco in realtà e colpevolmente così poco noto e frequentato: Jaccottet, Cole, Baudelaire, Bonnefoy, Carson, Rilke, Williams, Auden, Skácel, Bishop, Herbert, Ashbery, McKendrick, Graham, li elenco tutti come invito bibliografico. Al centro sta il rapporto tra immagine e parola, Anedda lo ricollega al dettaglio, che a volte qui diventa resto: “Tra l’immagine e il linguaggio scatta la rivelazione di un resto che s’incendia e rischiara”. Quale rivelazione? “Una delle possibilità della poesia: dire ciò che c’è nelle cose”.

Un esempio dello sguardo del poeta: “Qual è la differenza tra luce e illuminazione. C’è un’incisione di Rembrandt intitolata Le tre croci. Un’immagine di cielo, terra e calvario. Un istante piove su di loro. La lastra si fa scura. Più scura. Rembrandt si risveglia in tempo per vedere la materia inciampare fuori dalle sue stesse forme”, è Anne Carson che scrive. Un altro, fulmineo: la veste della Madonna del parto di Piero della Francesca “che continua ad aprirsi / dall’eternità // all’intimità”, ed è Jorie Graham a scrivere.

La terza collezione è di “Ritratti”, non nel senso di dipinti che raffigurano un volto, ma di saggi su singoli artisti, altro gruppo di elezione: Nicolas de Staël, Mark Rothko, Bill Viola, Jenny Holzer, nei primi due “il dialogo con la morte diventa tragedia personale”, negli altri due “si trasforma in elemento di acqua e di aria, di luce che scardina i confini tra la nostra e la vita degli altri”. Ma non solo, certamente. Di de Staël per esempio si evidenzia come “il quadro non attira in profondità” – come in Rothko verrebbe da dire, e in Bill Viola – “ma si spinge in avanti dentro la materia, dalla materia verso lo spettatore”. È un punto importante per Anedda, la quale, in un testo a complemento della seconda parte, propone una teoria dell’“icona”. Qui dice proprio, sintetizzandola: “In questo senso de Staël è anche un pittore di icone: vuole arrivare a un corpo che con la luce avanzi verso chi guarda”. D’altro canto il moto verso la profondità di Rothko è precisato in questo modo: “Laggiù, dicono i quadri di Rothko, e questo laggiù non è distante, ma vicinissimo, così prossimo, così vero da essere insostenibile”. È “l’enigma della morte”, come già anticipato, e che ritornerà.

Passiamo alla parte quarta che comincia ad essere una collezione sui generis: intitolata “Camminare”, dice appunto come anche camminando – e in altre occasioni più ampiamente viaggiando – si può collezionare e di fatto si colleziona. Che cosa? Anedda qui cammina per Arles, ne descrive, commenta, amplifica poeticamente i siti. All’inizio sembra perfino ricostruirne la storia: Arles delle arene, Arles delle terme di Costatino, Arles dei gitani, Arles che sfiora i catari, la Arles di Van Gogh – e con essa di nuovo rimandi ai poeti, René Char, Paul Celan –, quella delle mostre di fotografia del suo famoso Festival, ma che cosa infine? Non la geografia né la storia in realtà, non nel senso tradizionale, cartografico, storicistico, ma una “mappa”, una “costellazione” seguendo associazioni e riflessioni, o ancora meglio, se lo si intende, seguendo il proprio sguardo. Anedda dice magnificamente: “Voglio dare del tu al mio sguardo”, aggiungendo “come Ausonio, il poeta che nel suo Ordo urbium nobilium si rivolgeva ai luoghi con il vocativo”. Lo sguardo e il vocativo dunque, camminando, raccogliendo e distribuendo mentre si cammina. È questa una definizione singolare del collezionare.

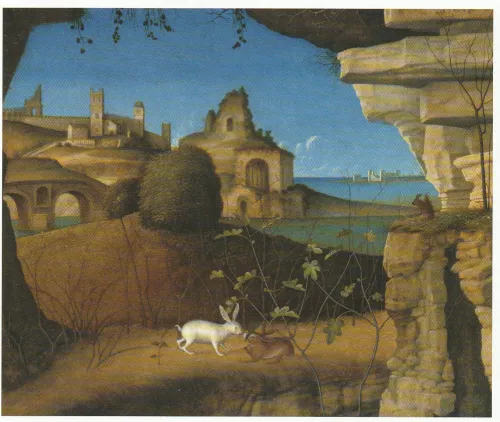

Dunque ecco infine la sorpresa ancora più inattesa di quelle già incontrate, le due ultime parti del libro e forme di collezionismo, quasi ossimoriche, apparentemente contraddittorie, in realtà intrinseche come e a causa delle altre: “Collezionare perdite” e “Décollectionner”. I due testi sono legati, anzi in parte si ripetono, ma in bella ripetizione che riverbera diversamente le medesime frasi. D’altro canto “collezionare perdite” e “decollezionare” finiscono con l’essere le due facce della stessa medaglia. A pensarci, collezionare perdite è pazzesco, suona masochista, o disperato, sfortunato, ma l’idea che collezionare sia legato alla perdita è straniante, che l’accumulo, il possesso siano un’elaborazione malinconica se non propriamente di un lutto è profondo e toccante. Il testo “Collezionare perdite” sembra proprio un’istruzione per tale elaborazione, ognuno la può seguire ed eseguire a suo modo, secondo la propria perdita segreta – dico “segreta” perché il racconto d’amore che vi è inserito mi sembra richiamarlo. “Décolletionner”, anche se appare isolato in “appendice”, mi pare un finale necessario a questo percorso: qui si riprende la perdita per tornare, in un giro a spirale, forse a vortice, all’assunto di partenza, quello del dettaglio: prima si passa per il senso proprio di decollezionare, cioè quello di “depossedere” e “deporre”, per chiudere pateticamente ma allegoricamente su alcuni bellissimi dettagli di animali di nuovo da dipinti: collezione di nuovo di dettagli, di nuovo per tornare a dar vita, dopo le riflessioni sulla morte e sulla perdita.

Il libro si avvale di un’acuta e intensa postfazione di Andrea Cortellessa, già di suo grande e gaudente collezionista di citazioni e di aperture in ogni direzione. Così egli commenta e interpreta il testo di Anedda ricordando da un lato dei presupposti storici come Walter Benjamin e Kenneth Clark – a cui aggiungo di mio André Malraux, che aprirebbe tutto un capitolo sull’“inconscio ottico” che qui abbiamo trascurato –, nonché Giovanni Morelli, Arasse già ricordato da Anedda stessa, e azzardando dall’altro un riferimento alla “profanazione” secondo Giorgio Agamben e uno al “disfare” di Maurice Blanchot, così come agli “esercizi di spossessamento” di Eloisa Morra e alla “lettura in diffrazione” di Donna Haraway, senza dimenticare Italo Calvino e Giorgio Manganelli. Cortellessa ricostruisce inoltre, con completezza pur nei limiti del breve saggio, le occorrenze dei diversi testi di Anedda e dissemina rimandi alle sue poesie, restituendoli così alla poesia a cui del resto appartengono.