Armani, una vita rubata dalla moda

Giorgio Armani resterà per sempre una delle unità di manifestazione del sistema moda, un suo segno imperituro. Nei ricordi di chi lo celebra – compreso il post social di Giorgia Meloni – ritorna spesso la parola “simbolo”. Ma cosa significa? Per Saussure, il simbolo è un segno con un solo possibile modo di interpretazione; per Peirce si fonda su una convenzione sociale; per Eco sarebbe meglio parlare di emblema, soprattutto quando il concetto è banalizzato dal senso comune. Armani, con la sua coerenza stilistica e la costruzione meticolosa delle collezioni, si colloca in mezzo a queste tre accezioni: è simbolo, convenzione ed emblema al tempo stesso. La sua fedeltà al classico fa sì che ogni capo firmato dal suo brand significhi immediatamente “Armani”.

Se chiudo gli occhi e penso all’outfit “tipico” Armani, immagino linee sciolte, comode, ma che avvolgono il corpo in geometrie autorevoli, per essere e sembrare impeccabili.

Armani ha progettato il suo stile, creando capi intesi come oggetti d’arte autonomi, ma anche dipendenti dal corpo e dalla vita che vive in quanto parte del mondo, l’unico modo per attribuire loro significato. Gli oggetti di moda Armani sono ideati per compiersi su chi li indossa, perché lo stile individuale e della griffe devono fondersi in un’armonia simmetrica come le geometrie dei pattern iconici dello stilista. E su questo ultimo termine mi vorrei soffermare, perché in un mondo di creative director mobili, effimeri, consumati con la rapidità delle storie Instagram, che li celebrano e li depauperano in men che non si dica, Armani è probabilmente l’ultimo a incarnare la figura dello stilista, quale mediatore tra industria, artigianato e pubblico. In un’epoca in cui l’innovazione radicale sembra impossibile da immaginare, e chiunque si sente in obbligo di citare e risemantizzare per creare qualcosa di nuovo, Armani stilista traccia una linea riconoscibile, che, a partire dal 24 luglio 1975, quando, in quel di Milano, fonda la sua Maison, dopo cinquant’anni si è naturalmente trasformata in heritage. Un elemento di continuità rimasto fedele al “classico”, sia nel suggerire una direzione di stile, sia nella facoltà di indirizzare il gusto, di creare mondi possibili dell’esperienza estetica. Armani è il primo a espandere il suo universo di senso, il suo mondo possibile, la sua forma di vita, con il lancio delle brand extension Casa, hotel, ristoranti e locali notturni. Il 27 aprile 2010 si inaugura nel Burj Khalifa, il grattacielo più alto al mondo, il primo hotel Armani a Dubai, mentre a Milano il club Armani/Privé e Armani/Nobu sono la punta dell'iceberg dell’ostentazione del bien vivre, un modo di essere che Armani stesso ha sempre rifuggito, confessando, in varie interviste, di ritenere volgare lo sfoggio di denaro e che, a volte, le sue amiche meneghine lo riprendevano per come si presentava alle cene mondane.

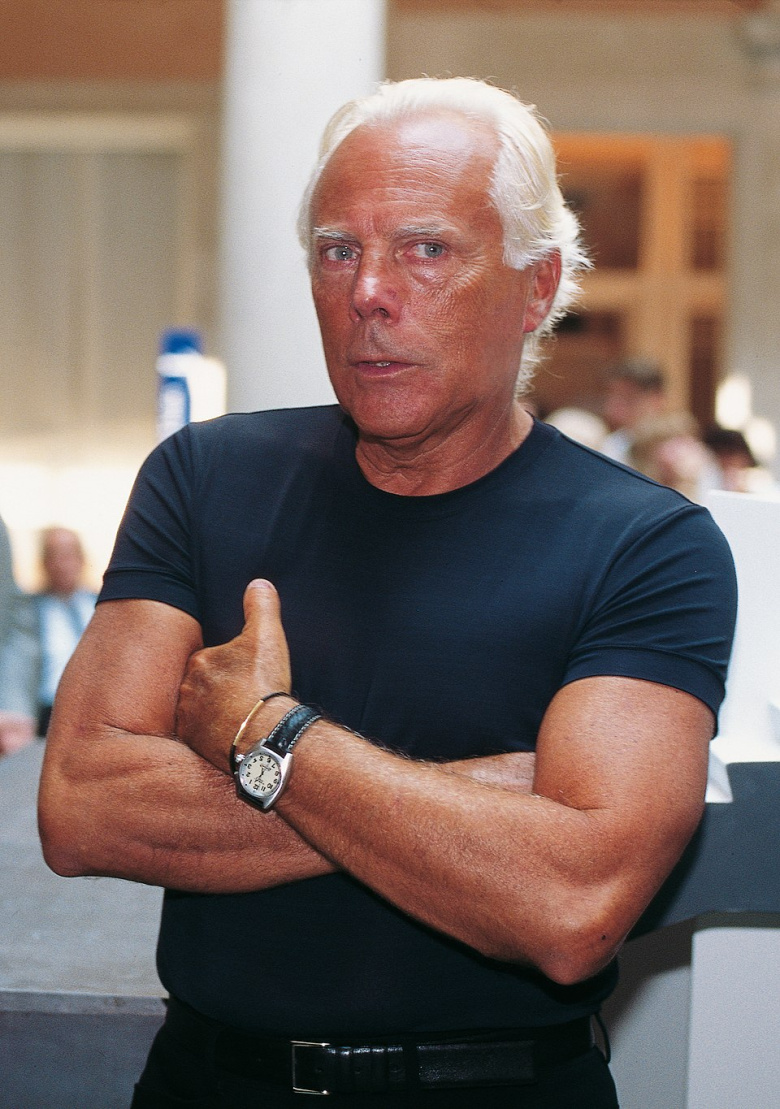

In un’intervista del 1984 concessa a Natalia Aspesi per “Amica”, Armani si definisce “asociale orso, irriconoscibile, perché per lavorare rinuncio spesso a stare con la gente”. Due anni prima, per la stessa rivista, sentito da Isa Antonelli, si scherniva in quanto scapestrato per natura. Pare che la durezza fosse causata dalla timidezza, avvoltoio che ci si porta su una spalla per tutta la vita, e che spesso costringe, per poter sopravvivere in pubblico, a crearsi un guscio per difendersi dallo sguardo imbarazzante dell’alterità.

A Giovanni Minoli, nel 1983, confessa di avere paura di uscire dal suo guscio perché, ignorando cosa c’è fuori, riesce a capire meglio sé stesso. Di natura pessimista, permaloso, la necessità di un guscio, di un carapace, è un modo per resistere all’esposizione globale, al successo, all’essere addirittura Man of the Year del “Time” nel 1982. Non a caso, colleziona granchi e sassi, entità caratterizzati dalla durezza, dalla resistenza al tempo e alle contaminazioni.

Armani preferisce vestire gli uomini perché gli sembrano più “centrati” in fatto di stile delle donne, perché nel genere femminile si rischia di scadere nell’esibizione gratuita del corpo. La preferenza per la discrezione, il timore dell’imbarazzo, Armani li attribuisce alla sua infanzia in provincia dove cresce con l’ipersensibilità al giudizio altrui e all’imperativo "non si deve fare questo". Lo si legge in un pezzo di Angelo Todini pubblicato su “Cosmopolitan” nell’ottobre 1977. In effetti, pure Ettore Sottsass definisce lo stile Armani per “gente perbene”.

Però – me lo auguro – spero che Armani sapesse che l’ostensione di alcune parti del corpo sono causate dalla visione maschile del corpo femminile, lo dice anche Simmel nel suo saggio sull’imbarazzo. Non a caso, come ho scritto qui, su Doppiozero nel 2017, tra gli abiti femminili dal taglio maschile di Armani, è la giacca destrutturata a dominare la scena in quanto metafora vestimentaria della coeva ridefinizione del gender avvenuta a partire dal decostruzionismo di Foucault e Derrida.

L'eleganza essenziale e la rigorosa coerenza delle creazioni di Armani conferiscono ai capi un'attualità che trascende le mode effimere, diventando un’uniforme del successo globale. La sua opera continua a ispirare nuove generazioni di designer, che si confrontano con la sfida di coniugare innovazione e tradizione come è accaduto con il brand giapponese SOSHIOTSUKI, fondato nel 2015 proprio per rielaborare in chiave satirica l’identità del salaryman nipponico fan di Armani. Negli anni Ottanta, in Giappone, Armani libera gli uomini in carriera proponendo una nuova idea di mascolinità: meno rigida, meno gerarchica, costruita non più sull’armatura del completo formale, ma su un’eleganza rilassata. La decostruzione della giacca, i tessuti morbidi e scivolati, i toni polverosi e sobri – grigi, taupe, marroni spenti – offrivano ai manager e ai professionisti un’immagine di potere meno aggressiva, ma non meno autorevole. Questa particolare sfumatura “greige” genera un neologismo per identificare le persone che la indossano dobu-nezumi (ドブネズミ), letteralmente “ratto di fogna”.

Armani diventa un calco da usare glocalmente anche in chiave ironica: i suoi tagli fluidi si ibridano con culture altre perché il completo da lavoro è segno in quanto materiale semiotico da riscrivere secondo lo spirito del tempo.

Non a caso Armani firma prima i completi del film American Gigolo, il suo esordio nel cinema internazionale, e poi di Gli intoccabili, dove i capi cercano di farsi seconda pelle dei protagonisti, manifestazione visibile del loro carattere. In tal senso l’uomo Armani è sì internazionale, ma anche fluido, non rigido, che, nel caso di Otsuki, offre il fianco a una mascolinità in tensione tra ammirazione e rifiuto dell’Occidente come entità che si impone cambiando letteralmente il costume di un popolo. Ecco, la classicità destrutturata di Armani offre una chiave di ibridazione tra kimono e giacca da lavoro, per cui ci si può vestire con completi che citano per reinventare non per imitare.

Armani, a più riprese, si è definito fortunato, e in effetti, i percorsi della sua vita lo dimostrano: da bambino si ustiona gravemente con della polvere da sparo, incidente che lo costringe, completamente bendato, a una settimana immobile in ospedale, dove è ricoverato con una prognosi ferale: potrebbe perdere la vista. In quella settimana Armani affina la condizione percettiva della sinestesia, che, in futuro, gli farà sviluppare il talento per i tessuti e la costruzione delle linee. L’essere guarito completamente dall’ustione però gli crea una sorta di debito verso l’universo che lo spinge a iscriversi alla facoltà di Medicina, che non porterà a termine, anche spinto dalla convocazione alla leva obbligatoria. Dopo il militare lavora da Rinascente, dove a partire da un colloquio per il reparto pubblicità, arriva a fare il vetrinista, sviluppando la dimestichezza con lo styling e le testure. La Rinascente lo conduce alla collaborazione con Nino Cerruti, per cui, nel 1965, progetta la collezione Hitman. Armani ha 31 anni e aspetta dieci anni per mettersi in proprio, dopo aver maturato consapevolezza e competenze. Ho letto alcuni ricordi in cui si mette in luce la questione dell’età avanzata per fondare un “impero”, ma credo fermamente che proprio la consapevolezza e l'esperienza di vita abbiano gettato le basi di un heritage solido e imperituro. Infatti, ad Antonella Matarrese di “Panorama”, in un’intervista pubblicata il 21 agosto 2008, confessa di sentire la sua vita che scorre velocissima, questione che vive come un dramma, perché bisogna sempre compiere imprese eccezionali. Già nel 1977, ad Angelo Todini di "Cosmopolitan", diceva che provava molto fastidio nell’invecchiare, nonostante il pensiero gli risultasse più lucido e affilato. Purtroppo, Armani non è riuscito nel suo intento di cristallizzarsi alla sua età del 1977, ma ha continuato per mezzo secolo ad arricchire il mondo con la sua idea di bellezza, fino al lancio del 30 agosto 2025, a pochi giorni dalla sua scomparsa, della piattaforma online Armani/Archivio, definita “The Living Legacy”. Un’eredità vivente materializzata digitalmente che preserva il suo lavoro ponendo le basi per riscritture e reinterpretazioni di ciò che sarà per sempre il classico dello stile italiano.

Armani resterà per sempre l’emblema di un classico che non invecchia, ma che continua a generare nuovi sensi.

Leggi anche:

Bianca Terracciano | La giacca che ha decostruito il genere / Armani, il sesso radicale