Dress Code 18. Riflessi dell’affermazione di genere in specchi, jeans, slip e cravatte

Da qualche tempo vivo in una casa piena di specchi. Credevo mi avrebbero messo ancora più a disagio con il mio corpo, e invece, con il passare dei giorni, ho capito che la loro “disumana verità”, situata “sulla soglia tra percezione e significazione”, come scrive Eco in Sugli specchi (prima ed. 1985; La Nave di Teseo 2018), fa nascere il “sogno di un segno”. Lo specchio, in quanto protesi, estende il range di informazioni sulla mia immagine dotandomi dello sguardo dell’alterità, attivando una messa in scena, un racconto, capace di manipolare la realtà sospesa tra “simbolico e immaginario”, per “dare l’impressione della virtualità”, di ciò che ancora deve avvenire.

Il tema delle superfici riflettenti come metafora della costruzione del sé viene ben spiegato in Marina, cortometraggio del 2025 diretto da Paoli De Luca e prodotto dal Centro Sperimentale di Cinematografia, vincitore del Premio Miglior Cortometraggio SIC@SIC (Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della Critica) alla Mostra del Cinema di Venezia. Marina è un coming of age incentrato sulla costruzione dell’immagine identitaria attraverso lo sguardo altrui. Dopo una proiezione al CoRiS Sapienza per il corso di laurea magistrale in Gender studies, culture e politiche per i media e la comunicazione, la regista De Luca ha condiviso con me alcune idee su dress code e affermazione di genere.

Se l’affermazione di genere descrive l’allineamento tra aspetto fisico e identità di genere, allora è evidente che gli oggetti di moda concorrono alla veicolazione degli effetti di senso complessivi attribuiti a una persona.

Il vestirsi come forma espressiva trova in Marina la sua scena-soglia che funge da laboratorio di visibilità: un corpo che si osserva, si sdoppia nello specchio, si dissolve nella luce e nell’acqua.

Marina – interpretata da Silvia Ella Fois – è in camera da letto, si prepara per una festa in piscina e parla con la sua amica Cami di cosa indossare. Quando rimane sola, illuminata da una fioca luce crepuscolare, toglie l'asciugamano e le ombre modellano il suo corpo mentre indossa lo slip argentato del costume da bagno. Marina si guarda per capire come sarà guardata, tanto che la parte alta del suo viso, i suoi occhi, vengono duplicati dall’inquadratura come se da questo sguardo dipendesse la sua affermazione identitaria. La soggettività nasce nel riflesso, nella proiezione di uno sguardo altrui interiorizzato. La superficie riflettente – acqua, specchio – diventa un motivo visivo ricorrente, ricordandoci che visione e intravisione sono processi di elaborazione del sé attraverso la forma che ci viene impressa dall’alterità. È una versione contemporanea del mito di Narciso, dove non ci si innamora più della propria immagine, che, anzi, quasi si tende a rifiutare, bensì ci si intrappola nella necessità di riconoscimento attraverso lo sguardo delle altre persone.

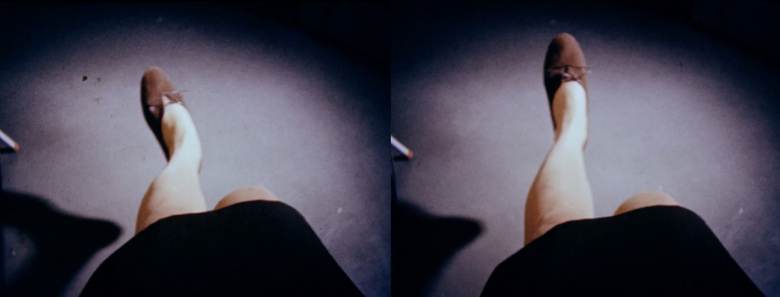

Un altro corpo che si interroga sulla propria femminilità attraverso luce e macchina da presa è mostrato in Narciso, Filmesperienza (1966/67) di Marinella – nomen omen – Pirelli, corto menzionato, tra altre opere analizzate, in Donne, luce e libertà. Storie di Light Art e di altre illuminazioni di Jacqueline Ceresoli (Postmedia books 2025). Pirelli, pure lei in uno spazio intimo, si filma nell’atto di togliersi scarpe, calze, gonna, chiedendosi come cercare di rimanere “noi” pur dovendo essere qualcosa per l’alterità, senza fare troppa “fatica” nel “buttarsi fuori” per vedere qualche momento di verità personale. Piedi, gambe, mano che gioca con una sigaretta: Marinella e Marina si passano il testimone identitario trasformando la domanda fondativa da “chi sono” a “in che forma posso essere vista senza tradire il mio essere?”.

Gli oggetti di moda aiutano a restare fedeli al sé più intimo, perché, nella materia amorfa dell’essere, ritagliano la silhouette che sostanzia l’identità in quel momento preciso di vita. L’abito non rappresenta un genere, lo performativizza, lo rende possibile, abitabile, tangibile.

Così vestirsi è un atto di negoziazione tra spinta interna (identità sentita) e pressione esterna (canoni sociali). Come osserva De Luca, la spinta verso l’affermazione di genere emerge specialmente nella preadolescenza, quando si raggiunge il punto di collisione tra l’impulso a esprimersi liberamente e l’obbligo a performare il genere assegnato. Ad esempio, un soggetto AMAB (assigned male at birth) è “spinto socialmente” a vestirsi da maschio, e l’aderenza a quel modello è vista come strada più comoda, non come scelta.

L’affermazione di genere diventa allora una riconquista della spontaneità perduta, non un artificio, ma un ritorno a un ordine interno che la norma ha represso.

Nonostante le narrazioni dominanti continuino a marchiare la femminilità con i soliti oggetti totemici – reggiseni, tacchi, minigonne – Paoli mi racconta che il primo regalo ricevuto dopo la sua affermazione di genere è stato un paio di décolleté nere a tacco alto. Le ha indossate solo poche volte perché si è resa conto che non la rappresentano appieno. La sua verità è altrove: nell’essenza femminile di un jeans baggy a vita bassa, con la pancia scoperta, e indossato con i sandali. In quelle scelte quotidiane si allineano interiorità ed esteriorità, spontaneità e comfort, affermazione e leggerezza.

L'assegnazione del genere agli abiti è un costrutto tanto quanto ciò che avviene alla nascita, poiché si fonda su un’antiquata tassonomia del corpo femminile, chiamato di volta in volta a essere modesto o ipersessualizzato. Per tale ragione il corpo transgender è rappresentato nell'immaginario mediatico in modo esplicito, massimalista, perché deve figurativizzare l'eccesso che gli viene attribuito dal senso comune. L'ipocrisia sta nel non volerlo vedere un corpo, ma come un bricolage di elementi di sovra-rappresentazione, una somma di dettagli urlati, quasi a suggerire che, per esistere, ha bisogno di marcare qualsiasi tratto sotto un'insegna al neon. La società obbliga i corpi trans a essere ipervisibili per essere riconosciuti, come se l’identità dovesse essere sempre dimostrata e mai semplicemente vissuta.

Marina, invece, lavora contro questa logica: la luce fioca, lo spazio intimo, lo sguardo sospeso costruiscono una modestia estetica che diventa gesto politico.

Laddove la norma vuole il corpo trans massimalista, spettacolarizzato, De Luca lo filma come presenza nel mondo. La delicatezza diventa un atto di rivendicazione, un modo per distruggere il binarismo performativo senza opporvisi frontalmente, ma dissolvendolo.

La femminilità non sta negli abiti, ma nello sguardo che li abita.

Mi riconosco in questa idea perché indosso spesso abiti socializzati come maschili, ma – mi fa notare Paoli – sul mio corpo risultano estremamente femminili.

Forse perché ciò che chiamiamo “femminilità” è una forma di energia, un modo di occupare lo spazio, non un insieme di segni codificati.

Mio padre è venuto a mancare il 23 dicembre 2024. A casa sua ho trovato svariati indumenti mai indossati, tra cui decine di cravatte ancora con l’etichetta. Li ho presi praticamente tutti non solo per affetto, come tentativo di ricucire una relazione che non c’è mai stata del tutto, ma perché mi piacciono davvero. E mi sembrano adatte alle occasioni del mondo accademico, un mondo che prescrive giacca, camicia e cravatta come grammatica della serietà. È uno sguardo introiettato, ovviamente, una tecnologia di genere che mi abita. Eppure, quando le indosso, quelle cravatte diventano mie. Non segnano un’adesione al codice maschile, ma una sua riscrittura: trasformano un oggetto di autorità in un segno di intimità, un lascito familiare in un gesto di libertà.

L’affermazione di genere passa anche attraverso modificazioni estetiche, che possono essere magnificanti o riducenti: dalla depilazione al tucking, fino all’uso del gaff, un indumento che appiattisce e liscia il pube, eliminando la sporgenza genitale.

L’isotopia è quella del nascondimento, del contenimento, finalizzata non a fingere, ma a non sentirsi a disagio, a proteggere un’identità femminile che rischia di incrinarsi a contatto con il giudizio esterno. Una forma di costrizione vestimentaria diventa, paradossalmente, libertà di movimento, stipulando un compromesso tra visibilità e sopravvivenza.

In Marina questo tema è reso con una lucidità disarmante. Dopo un lungo dibattito con cast e produzione, la regista ha scelto di mostrare in un’inquadratura il costume da bagno dove il pube non è appiattito da tucking o gaff per raccontare la complessità della protagonista, non per far diventare il suo corpo il centro visivo del film solo perché porta con sé un carattere sessuale diverso dal genere percepito. De Luca sottrae l’affermazione di genere alla pornografia della differenza, restituendola alla fragilità dell’adolescenza.

Così, gli indumenti non affermano più un genere, ma un sentire e, sullo sfondo, la femminilità stessa si rivela un miraggio, una costruzione speculare deformata dalle impressioni di realtà.

La femminilità è un effetto di senso prodotto da segni, gesti, posture, abiti: un dispositivo relazionale, non una proprietà ontologica.

Paoli intravede la femminilità nei corpi esili e glabri di alcuni uomini cis, che spesso si identificano come gay: nel modo di muovere il bacino, nelle curve della schiena e del sedere, nei gesti misurati e discreti. Corpi rivelatori che mettono in scena l’essenza teatrale di genere in una coreografia di tecniche dell’iperfemminilità che esaspera i codici dell’effeminatezza più della donna cis.

L’affermazione di genere non è solo “vestirsi come si è”, ma allineare la propria forma esterna al ritmo interno dell’essere.

È un processo, non un risultato; una pratica estetica, ma anche etica.

Come in Marina, dove il momento dello specchio non è vanità, ma tentativo di coincidere – per un attimo – con la propria immagine. Vestirsi non è mai un gesto superficiale, è un atto di traduzione dell’anima nel visibile.

Durante la conversazione con De Luca, la produttrice Chiara condivide il suo sentirsi donna quando indossa dei raffinati slip a vita alta perché lasciano scoperti i suoi fianchi, generosi e belli, e MG interviene per aggiungere che percepisce l’acme della sua femminilità nell’atto di indossare gli orecchini o il profumo. Spesso, continua Chiara, la femminilità conserva tratti ancestrali, associati alla prima impressione del corpo materno che abbiamo da bambine, in cui ci riconosciamo guardando l’inesorabile effetto degli anni e della gravità su seno, gambe e pancia. E forse è proprio in quell’immagine – imperfetta, tenera, irriducibile – che la femminilità ci appare più nostra: non come promessa di perfezione, ma come riflesso di continuità.

Alla fine, davanti allo specchio, ciascuna cerca la forma che la rispecchi senza ingabbiarla.

E in quell’istante, anche fugace, l’immagine restituisce un senso di pace: il corpo, finalmente, smette di essere un progetto e torna a essere una presenza.

Leggi anche:

Bianca Terracciano | Dress code 10. Speciale provincia

Bianca Terracciano | Dress code 11: Tempo di guerra

Bianca Terracciano | Dress code 12. Vestire fuori norma

Bianca Terracciano | Dress code 13. Il red carpet come codice

Bianca Terracciano | Dress Code 14. Anonimato

Bianca Terracciano | Dress code 15. Colonialismo Glam

Bianca Terracciano | Dress code 16. Labubu

Bianca Terracciano | Dress code 17. Scuola: torna il buon costume