Halilaj: banchi sulla collina

I piani dei banchi di scuola sono degli schermi sui quali proiettare pensieri indisciplinati: oscenità, dichiarazioni d’amore, graffiti, scarabocchi indecifrabili, cuoricini, gattini, case e fiori. A decorare in tal modo gli arredi scolastici concorrono anche le tracce lasciate dagli automatismi grafici che accompagnano l’ascolto delle lezioni, gli stessi che riempiono le superfici dei fogli di ghirigori mentre partecipiamo a una riunione, o conversiamo al telefono. Questi automatismi esprimono una forma di attenzione involontaria, che attraverso il gesto cerca la sensazione viva.

Nello Zibaldone di pensieri Giacomo Leopardi distingue l’attenzione volontaria da quella «materiale», o involontaria, che deriva «da forza e vivacità delle sensazioni, le quali colla loro impressione costringono l’anima ad un’attenzione in certo modo materiale». [p. 1734, 19 sett. 1821]. Nell’opera site-specific Abetare (un giorno a scuola) di Petrit Halilaj si avverte questa «vivacità delle sensazioni» che accompagna l’attenzione (involontaria) degli studenti, sollecitata da azioni motorie che hanno lasciato la loro traccia sui piani in formica verde dei banchi scolastici di una volta: disegni e scarabocchi che Halilaj ha raccolto in un archivio. La raccolta è iniziata nel 2010 quando l’artista, tornato al suo villaggio natale in Kosovo (Runik), notò i disegni e i graffiti incisi sui banchi accatastati nel cortile della sua vecchia scuola in procinto di essere demolita.

Anche la scuola in disuso, ubicata nella frazione Borgata Valdibà di Dogliani, è stata demolita, liberando uno spazio dove l’artista ha realizzato una scultura che riproduce il disegno di una casa stilizzata, inciso sul banco da una bambina o da un bambino del luogo. L’opera permanente, inaugurata il 5 ottobre 2025, si erge sulla sommità della cresta di una catena collinare (langa), dalla quale si può ammirare un incantevole paesaggio, patrimonio UNESCO dal 2014.

La casa è “arredata” con parole e disegni tracciati da studenti di Dogliani e dei Balcani: un sole, due gattini, un cuoricino, un fiore, un “ciao” e altre figure, tra le quali un’anatra da cortile che vaga nel prato. L’opera è un’immagine poetica che esprime con gioia e tenerezza l’aspetto creativo e rigenerativo dell’immaginazione infantile, attraverso la quale Halilaj ha rielaborato le tragiche vicissitudini sperimentate quando viveva a Runik: «un luogo di immensa bellezza e trauma […] ricco di ricordi di guerra, ma anche dei canti degli uccelli, della dolcezza della famiglia».

Halilaj trasforma lo spazio liberato dalla demolizione in un luogo da abitare con l’immaginazione, sovrapponendo il ricordo della scuola di Dogliani a quello della scuola del suo villaggio natale, che ha dovuto abbandonare quando nel 1998 i Serbi occuparono il paese e incendiarono la sua casa.

Si può abitare un luogo che è scomparso, ma che resta vivo nella memoria?

Gaston Bachelard, che ha fondato una metafisica dell’immaginazione e che considera la poesia una fenomenologia dell’anima, attribuisce all’immagine poetica della casa natale la capacità di fornire un rifugio, necessario all’uomo quanto quello fisico: «nella casa natale si stabiliscono valori di sogno, ultimi valori a rimanere quando la casa non c’è più […] centri di rêveries [immaginazioni o sogni ad occhi aperti] si raggruppano per costituire la casa onirica dei ricordi dispersi nella casa natale» (La poetica dello spazio, Edizioni Dedalo, Bari, 1975, p. 44). Nell’opera di Halilaj si avverte lo sforzo di preservare attraverso una rêverie poetica i luoghi del radicamento che sopravvivono al tempo e alle distruzioni, con una trasversalità geografica che unisce culture diverse.

Il radicamento in un luogo comporta la costruzione di un paesaggio interiore, alla quale concorrono istanze psicologiche, affettive, immaginative e simboliche. Abetare, che è il nome dell’abbecedario illustrato in lingua albanese, s’inserisce nelle iniziative del progetto Radis (il cui nome deriva, coerentemente, dal piemontese radis, cioè radice), ideato e sostenuto dalla Fondazione Arte CRT e dalla Fondazione CRC, con il patrocinio della Regione Piemonte, sottoponendo il tema del paesaggio a una lettura più articolata e complessa.

Il progetto, alla sua seconda edizione, ha lo scopo di avvicinare l’arte contemporanea a un pubblico più vasto. L’opera site-specific di Halilaj comunica con immediatezza, perché il tema della casa natale è un archetipo geograficamente trasversale, come lo è complessivamente l’opera stessa dell’artista, che ha recentemente vinto il prestigioso Nasher Prize dedicato alla scultura. L’assegno di centomila dollari del premio sarà devoluto alla fondazione creata dalla sorella Hana per la ricostruzione della Casa della Cultura a Prishtina, distrutta nel corso delle guerre balcaniche, che hanno lasciato una traccia indelebile nella memoria collettiva.

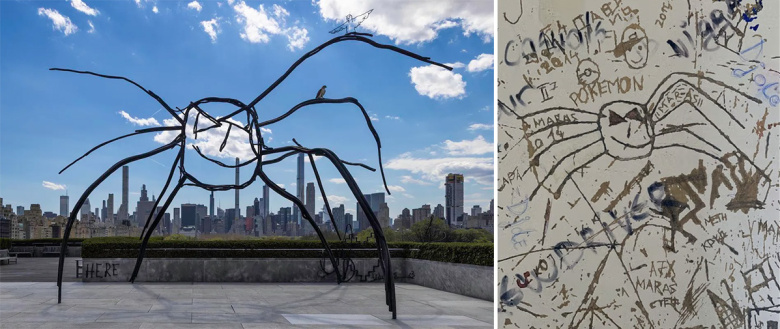

Lo psicologo italiano Giacomo Poli, recatosi nei Balcani per studiare gli effetti psicologici della guerra sui giovani, nel 1999 incontrò il tredicenne Halilaj in un campo profughi albanese e gli suggerì di esprimere attraverso il disegno le sue sensazioni: «Disegnare era come respirare, come volare», racconta l’artista. Alcuni di questi suoi disegni furono ingranditi e riprodotti su elementi in feltro sospesi a mezz’aria per una mostra organizzata presso la Tate St. Ives nel 2021. Halilaj ha successivamente esteso il numero e la varietà dei disegni, includendo nel suo archivio quelli trovati sui banchi scolastici di altri Paesi che hanno patito le conseguenze della vandalizzazione del territorio, causata dal vuoto politico e giuridico lasciato dal crollo del socialismo jugoslavo, e dalle successive guerre balcaniche. Da questo archivio ha tratto anche i disegni convertiti nella scultura monumentale Abetare, che dal 30 aprile al 27 ottobre 2024 è stata collocata nel giardino pensile del Metropolitan Museum of Art di New York.

La trasformazione dei disegni in sculture solleva due questioni correlate tra loro.

Dal racconto di Gaio Plino Secondo, attraverso Giorgio Vasari e poi Leopoldo Cicognara, si sviluppa l’idea di un’origine grafica della scultura, che giunge fino ad Adolf von Hildebrand e anche oltre. La scultura viene ricondotta alle linee di contorno che profilano le vedute, che siano le quattro della scultura greca arcaica, le otto indicate da Benvenuto Cellini nel suo trattato, oppure quelle multiple e cinematiche delle sculture di Jean de Boulogne detto il Giambologna. Questa concezione grafica della scultura riemerge con inedita freschezza nell’opera dell’artista kosovaro. La curatrice del progetto, Marta Papini, rileva giustamente che le sculture di Halilaj hanno «solo contorni». Conservando il tratto grafico dei segni tracciati sui piani dei banchi scolastici, esaltano il disegno al quale la letteratura artistica attribuisce la paternità della scultura, conferendo alla stessa un’inedita spontaneità, che è quella del disegno infantile.

Il ricondurre la scultura alle sue linee di contorno, e quindi a un codice visivo grafico, rivela una contiguità con la scrittura. Già a inizio Cinquecento Pomponio Gaurico porta l'attenzione sul rapporto tra scultura e scrittura, sulla base di un’etimologia del termine graphéas usato da Demostene per designare sia gli scultori che gli scrittori. Nel corso di una breve conversazione, Halilaj ha osservato come prima di scrivere le lettere si disegnano segmenti e altri elementi grafici e che c’è un rapporto stretto tra il segno grafico, quello alfabetico e il bianco che resta dopo aver tracciato i segni sulle pagine di un quaderno. Nelle sue sculture i vuoti sono come gli spazi bianchi che restano dopo aver tracciato i segni sulla superficie di un foglio, o sul piano di un banco scolastico.

Insieme all’opera site-specific di Petrit Halilaj è stata inaugurata la mostra Tutto ciò che tocchi cambia. Tutto ciò che cambi, ti cambia a cura di Marta Papini. Nella Chiesetta del Ritiro della Sacra Famiglia di Dogliani sono esposte opere di Marina Abramović, Sol Calero, Chiara Camoni, Bracha Lichtenberg Ettinger, Dorothy Iannone e Nolan Oswald Dennis. La mostra prende il titolo dall’epigrafe che apre il romanzo distopico La parabola del seminatore (1993), di Octavia Estelle Butler.

Mettendo in rapporto il femminismo psicoanalitico di Bracha Lichtenberg Ettinger con l’eco-femminismo di Chiara Camoni, il de-colonialismo di Nolan Oswald Dennis con il concetto d’identità posto in discussione da Sol Calera, l’ambientalismo sciamanico di Marina Abramović con la forza creativa dell’erotismo evocata da Dorothy Iannone, la mostra porta l’attenzione sul gesto amorevole, sul rispetto della diversità e sulla cura dell’ambiente in cui viviamo, condizioni imprescindibili per superare la crisi e imboccare una via al cambiamento, che la curatrice intende anche come processo di guarigione.

La mostra dialoga con l’opera di Halilaj sul piano del gesto amorevole e della cura. Abetare (un giorno a scuola) è un progetto che ha coinvolto gli abitanti di Dogliani anche sul piano affettivo. Inusuale è stata la commozione dell’intera comunità presente all’inaugurazione, compresa quella proveniente da Bozzolo, il paese in cui risiede la famiglia di Giacomo Poli che ha accolto Halilaj in Italia nel 2004. L’artista forgia legami saldi quanto l’acciaio della scultura che si erge sulla cima di una collina, dalla quale si può ammirare un paesaggio che si espande fuori come dentro, nei cuori di coloro che l’hanno interiorizzato. Espressione di una rêverie poetica, la scultura ci accoglie e ci abbraccia.

In copertina, Petrit Halilaj, Abetare (un giorno a scuola), 2025. Dettaglio.