Cadere in acqua

È opinione diffusa che il paesaggio sia un fenomeno assolutamente positivo. Il paesaggio è, per i più, bello, sublime, pittoresco, romantico, accogliente, e così via, mentre è soltanto eccezionalmente negativo, per esempio brutto o mortifero. Andare alla ricerca di paesaggi del primo genere ed essere, nel senso più ampio, un cultore di paesaggi interessanti è sinonimo di un atteggiamento colto e umanistico tipico di un soggetto capace di riconoscere le qualità (anche rigenerative) di un ritaglio di natura che crea un arricchimento emotivo.

In quanto realtà molto complessa (e sottoposta alla mutabilità), il paesaggio possiede sin dall’inizio della sua emergenza storica un importante lato oscuro. Due opere d’arte, apparse entrambe, non a caso, nel lontano 1809 e senza alcun collegamento diretto fra di loro, indicano ̶ utilizzando lo stesso motivo ̶ una negatività sorprendente che ci interroga pure sulle politiche odierne del paesaggio.

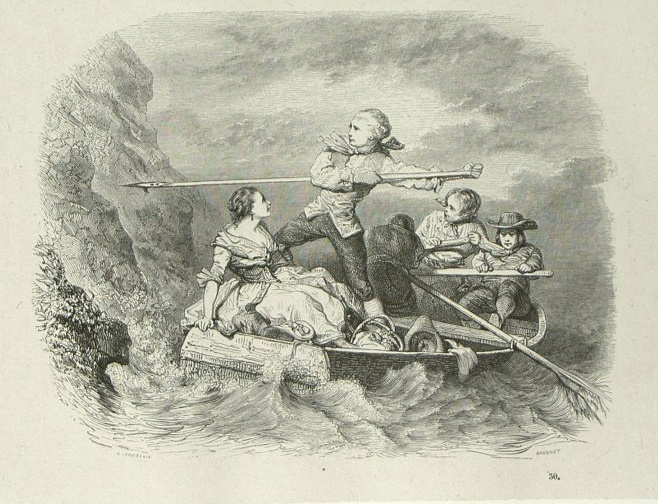

The Tour of Dr Syntax in Search of the Picturesque, pubblicato in serie dal 1809 in poi e realizzato da Thomas Rowlandson in collaborazione con lo scrittore William, è probabilmente il primo fumetto della storia. Mischiando l’esempio di un reverendo strampalato, Ralph Baron, di aspetto anoressico e quasi sconosciuto, con la figura popolarissima e controversa di un altro reverendo, il celebre William Gilpin, le avventure del Dr Syntax si burlano della ricerca ridicola di scenari e luoghi “pittoreschi”. Come Gilpin, che intendeva attraverso i suoi viaggi esemplari insegnare ai lettori le modalità e i trucchi per riconoscere paesaggi degni di interesse, Dr Syntax si avventura nelle zone più remote a “caccia” di trofei pittoreschi. La parola-chiave è, in questo contesto, per l’appunto il “pittoresco”, cioè quella terza categoria estetica (accanto al bello e al sublime) inventata in campo filosofico durante il Settecento da intellettuali come Joseph Addison. La “lezione” di Gilpin & Co. ebbe successo: già nel corso della seconda metà del diciottesimo secolo si organizzavano viaggi di gruppo (tours) all’insegna di questa bellezza stramba rappresentata da alberi di aspetto irregolare, rovine, ponti e torri dalla patina antica semi-distrutte, ecc. Il pittoresco ebbe anche una funzione essenziale per il cosiddetto giardino inglese (o anglo-cinese, paesaggistico, irregolare). La natura “interessante” era rappresentata, in quest’ottica, da un miscuglio di ordine e di disordine, di selvaggio e di progettato.

Una tavola arciconosciuta mostra il Dr Syntax mentre è alla ricerca di motivi pittoreschi e finisce per cadere in acqua. L’acquarello alla base dell’incisione imita con tutta evidenza lo stile di Gilpin e l’insistenza con cui quest’ultimo indagava le rovine del territorio britannico. Come Gilpin, il Dr Syntax fissava le sue impressioni sulla carta, per utilizzarle in seguito nelle sue pubblicazioni. Ciò che può sembrare un passatempo bizzarro e disinteressato aveva in verità un doppio scopo: avveniva, da un lato, nel quadro di un vero e proprio business editoriale e serviva, da un altro lato, da punto di partenza per una operazione pedagogica. Quest’ultima, “l’educazione estetica” della nazione, si basava su una precisa ideologia che imponeva artificialmente – il paesaggio è artificio – un nuovo modo di “leggere” la realtà.

Il Dr Syntax perde l’equilibrio in questa situazione perché, “fuori da sé” e preso ossessivamente dal suo metodo idiosincratico di interpretare ciò che lo circonda, ha perso il senso della realtà. Come Talete, che inciampava perché guardava soltanto il cielo, o come Don Chisciotte, che interpretava unilateralmente il mondo alla luce del modello superato dei romanzi cavallereschi, il Dr Syntax è monotematico. Il fatto di cadere in acqua (in quanto epifenomeno del tema più ampio della caduta, si pensi di nuovo all’esempio donchisciottesco) e di perdere il controllo rappresenta in chiave parodistica il prezzo da pagare alla “rivoluzione pittoresca” in auge.

Andare fanaticamente alla scoperta di ritagli perfetti di natura, cioè di paesaggi interessanti, è in altri termini del tutto in-naturale. Vivere esteticamente, collezionare paesaggi degni di attenzione, equivale a imporre il modello particolare elaborato da una classe sociale come il modo più “nobile” ed “elevato” di relazionarsi con la realtà. Un modello però che, alla luce critica espressa nelle parodie del Dr Syntax, è il lusso di un gruppo sociale altolocato, che sembra vivere al di fuori di ogni logica economica. Il paesaggio pittoresco è in verità, come già il classico The Country and the City di Raymond Williams e, più di recente, The Education of the Eye di Peter de Bolla hanno intelligentemente mostrato, l’espressione di una strategia ideologica precisa e pagata a caro prezzo. Mentre l’immagine con il Dr Syntax che scivola in acqua rivela in chiave caricaturale il naufragio di una visione estetica pericolosa, storicamente le cose andarono in maniera assai diversa, poiché fu proprio questa posizione estetica a imporsi come quella universale, una tendenza che generò pure il culto moderno della natura tuttora in auge.

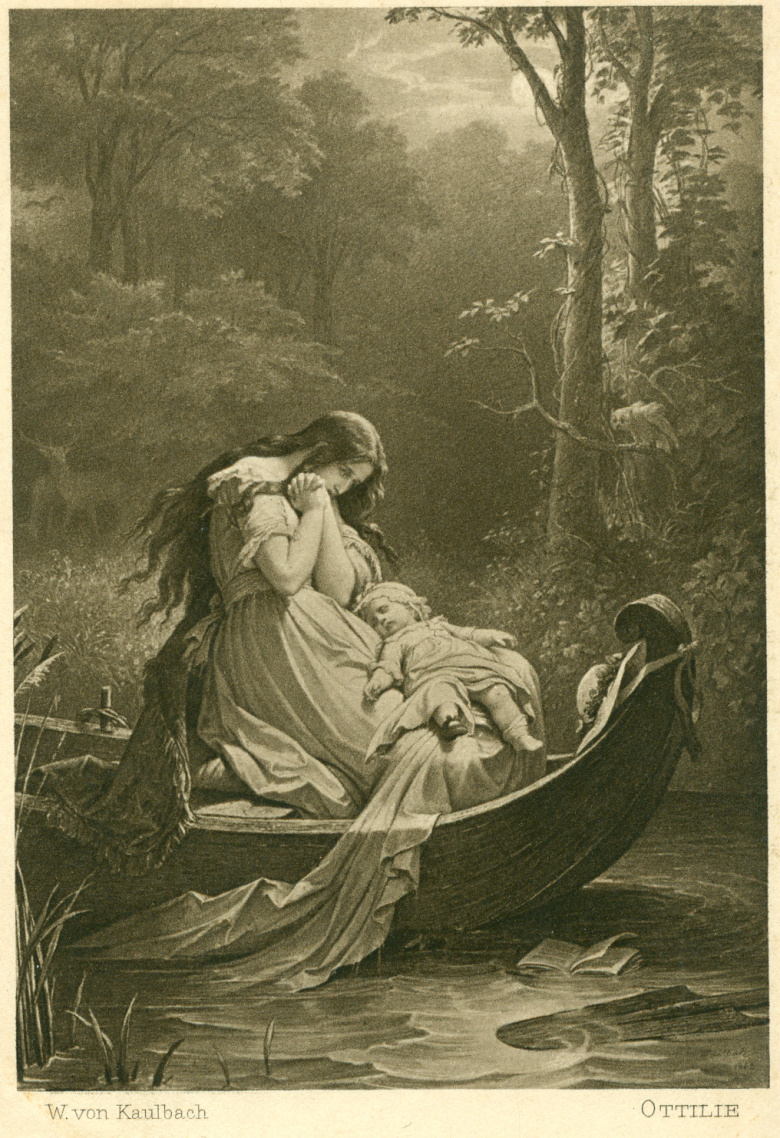

Sempre del 1809 è la pubblicazione di un’altra importante opera collegata a doppio filo all’estetica del pittoresco. Si tratta delle Affinità elettive, un romanzo nel contempo critico e auto-critico di Goethe, che continua ad affascinare i lettori ma anche i registi contemporanei. Nel capitolo XIII del secondo libro, vero è proprio punto pivotale dell’intera azione, la svolta nella svolta avviene in un solo paragrafo:

Ella [Ottilia] salta nella barca, afferra il remo e cerca di staccarsi. Deve adoperare la forza, ripete la spinta, la barca oscilla e scivola un tratto verso il largo. Sul braccio sinistro il bambino, nella mano sinistra il libro, nella destra il remo, subisce l’oscillazione anche lei e cade nella barca. Il remo le sfugge da una parte, e com’ella tenta di reggersi, bimbo e libro le cadono dall’altra: tutti nell’acqua. Ella cerca di afferrare i pannolini del bimbo, ma la sua posizione incomoda le impedisce di alzarsi. La mano destra, che è libera, non basta a farla voltare e drizzare in piedi; finalmente le riesce, ella trae il bimbo dall’acqua, ma gli occhi di lui sono chiusi, ha cessato di respirare.

Occorre rileggere varie volte questo passaggio per rendersi conto che la scena, di per sé fatale sul piano diegetico, è anch’essa totalmente farsesca. Ottilia è in realtà una Dottoressa Syntax, cioè una figura impossibile, poiché nessuno potrebbe tenere contemporaneamente in mano un bambino, un libro e un remo. Sin dall’inizio la barca, la storia, la narrazione sono sovraccariche, un eccesso che indica come vi sia comunque anche dell’altro. Le Affinità elettive raccontano, si sa, le avventure sentimentali di quattro persone, cioè di Edoardo (Otto) e Charlotte, una coppia aristocratica che risiede in campagna, nella cui vita irrompono altri due protagonisti, l’amico-capitano Otto e la giovane nipote Ottilia. Sulla falsariga della metafora di origine chimica di un’attrazione “elettiva” particolare, la quadriga si ricompone lungo il romanzo per dare luogo alla nuova combinazione Edoardo (Otto) e Ottilia da una parte, e Charlotte-Otto dall’altra. Il fatto che Goethe identifichi in verità i figuranti quali variazioni del nome Otto, e che anche il bambino morto annegato porti il medesimo nome indica che, come in un laboratorio dove gli elementi sono generici, l’azione serve a decostruire in qualche modo i destini e le storie romantiche per puntare ad altro. L’alterità è facilmente identificabile, visto che il romanzo espone, sin dalle prime righe, una storia parallela: all’interno di una vasta tenuta, i quattro amici elaborano e realizzano un progetto pittoresco di grande respiro. Oltre alla storia, diciamo ormonal-sentimentale, dell’attrazione erotica, le Affinità elettive sono pure il teatro della costruzione di un immenso parco paesaggistico con i soliti elementi costitutivi: la capanna di muschio, il padiglione estivo, svariate panchine, punti panoramici creati ad hoc, ecc. L’edificazione di queste follies discussa a lungo nel romanzo culmina nell’oggetto più voluminoso e significante del nuovo insieme: il lago. Ideato, seguendo la moda pittoresca settecentesca, grazie all’unificazione di alcuni stagni preesistenti, il piano d’acqua artificiale diventerà il luogo della catastrofe. Quest’ultima non è soltanto la catastrofe personale delle figure principali, ossia un mero fatto romanzesco, bensì il fallimento del progetto (dell’atto di progettare) pittoresco.

La caduta del bambino, quella del libro e quella del remo coincidono, insomma, con il momento in cui anche un progetto ambizioso di tipo paesaggistico sprofonda rovinosamente in acqua. In modo molto astuto e auto-ironico (Goethe stesso realizzò soprattutto negli anni precedenti la fine del secolo, prima del 1800, alcuni progetti pittoreschi) l’autore rivolge a se stesso e alla sua epoca domande essenziali: chi paga per rendere possibili questi progetti, che fra Settecento e Ottocento si contavano a migliaia? È lecito sacrificare l’uso potenziale di terre fertili per ambizioni puramente estetiche impedendone lo sfruttamento agricolo? È permesso vivere, di fatto, in un mondo chiuso e tralasciare tutto ciò che non accresce il piacere estetico? Alla luce di questi e altri interrogativi il romanzo di Goethe appare come una parodia che espone le contraddizioni di una (micro)società che ha adottato, senza troppo riflettere sulle conseguenze, l’insegnamento di Gilpin/ Dr. Syntax. Per una simile società il pittoresco – incontrato in situ grazie a ricerche alla Dr. Syntax ma anche creato ad arte – rappresenta una prassi di vita, una moda e un linguaggio. Naufragando simbolicamente, un tale modo di vivere pare maniacale, asociale e psicologicamente pericoloso. La vogue pittoresca ebbe, come ne diede dimostrazione il già citato Raymond Williams, seguito più tardi da John Berger, un prezzo terribile: in Gran Bretagna, il desiderio di vivere in tenute ridisegnate nel gusto pittoresco portò all’esproprio di gran parte del mondo contadino. Il pittoresco è, infine, uno stile particolare che ad oggi non ha perso influenza nel campo delle politiche paesaggistiche. La bizzarra lezione del Dr Syntax ha dato i suoi frutti e innumerevoli progetti paesaggistici sono ancora realizzati in nome di questo linguaggio.

Il nesso ‘caduta in acqua-paesaggio-pittoresco’ è già presente presso un altro autore. Infatti, il Rousseau della Nouvelle Héloïse espone i suoi protagonisti a una tempesta lacustre molto perigliosa. Gli stessi luoghi descritti nel romanzo epistolare di Jean-Jacques agirono come detonatore per un turismo pittoresco ai suoi albori. Poiché Rousseau, lo scrittore letto nei salotti delle grandi città, aveva valorizzato i paesaggi sublimi e pittoreschi del Lemano, il lago acquisì per la prima volta valore estetico e divenne oggetto del desiderio di una classe sociale che ritrovava in loco scenari corrispondenti alla nuova moda.

In Nouvelle vague, lo stravagante film di Jean-Luc Godard del 1990, cadere in acqua e morire o sopravvivere in riva al Lemano è, non a caso, un filo conduttore. Il film, che accenna palesemente a Rousseau, fa uso del linguaggio pittoresco, anzi, lo utilizza e lo decostruisce nel contempo ben duecento anni dopo Goethe e il Dr. Syntax. Anche in Godard l’effetto più potente (ripetuto ben due volte) è la caduta in acqua. Del resto, il regista francese non era nuovo a questa tematica e alla sintassi pittoresca, visto che Une histoire d’eau, il cortometraggio realizzato nel 1958 insieme a Truffaut, propone la navigazione drammatica in un paesaggio inondato di una coppia in barca.