D come Domodossola: psicogeografie

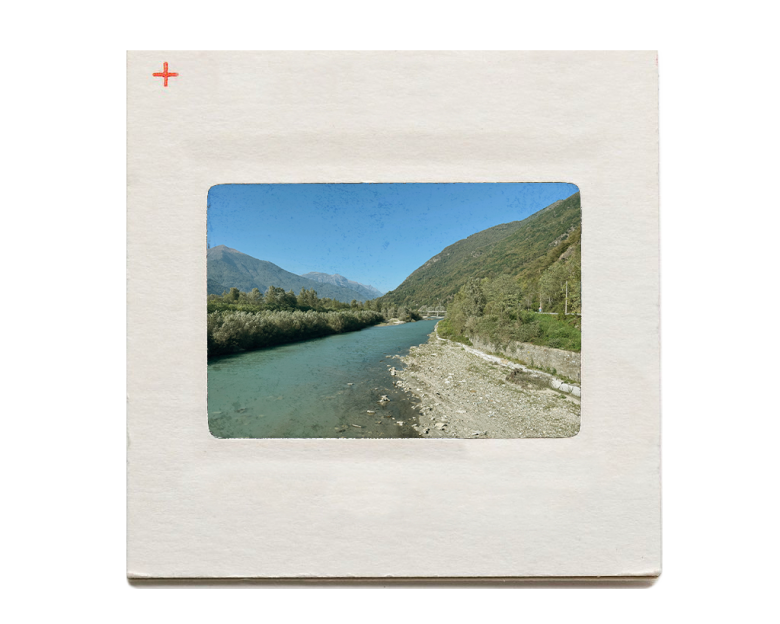

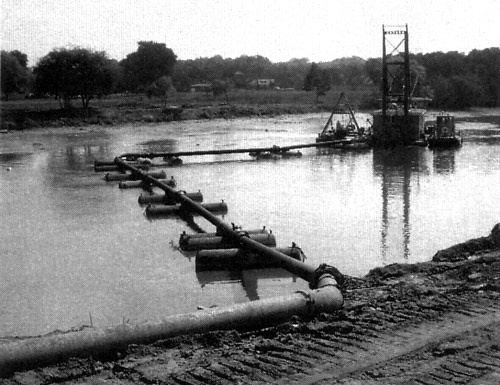

L’inizio di questo viaggio nel tempo e nello spazio è legato all’acqua, quella del Toce, o della Toce, come si diceva una volta. Si tratta, in verità, di un incontro con un fiume in parte deviato, ricostituito, e, soprattutto, mai a portata di mano, mai in relazione con il territorio che lo circonda. Fiume dunque a tratti ridisegnato dall’uomo, come tanti altri nel mondo, e non veramente esperito, presente soltanto nei momenti di piena. Fiume che ricorda le parole di poesie-fiume: quelle di Osip Mandel’štam, innanzitutto, e del suo grande poema Grifelnaja Oda. Uno dei punti di partenza dell’ode di Mandel’štam – come il fiume, anche la poesia ha origini plurime – è il poema terminale, frammentario, di un altro grande russo, Gavril Deržawin. Scritto su una lavagna il giorno stesso della morte dell’autore (8 luglio 1815). I versi di Deržawin evocano il “fiume del tempo” che porta via con sé “tutte le cose degli uomini” seppellendole nell’oblio. Mandel’štam riprende in Grifelnaja Oda alcune immagini ovidiane, soprattutto quelle del travaglio dell’acqua che leviga le pietre (“gutta cavat lapidem”) e dell’azione devastatrice del tempo (“tempus edax rerum”). Nella sua composizione visionaria Mandel’štam ricorda inoltre l’erosione, la forza che riduce la materia deformandola. Il fiume è però, al tempo stesso, fonte di creazione e di distruzione. Spazza via tutto durante le alluvioni ma dà anche inizio a un processo di ricreazione perpetua.

Qui, nella bassa Val d’Ossola, creata orograficamente durante i vari tempi geologici proprio dal fiume, ci si rende conto invece che il Toce resta una realtà isolata, senza relazione con la vita delle città e dei villaggi. Il fiume, la roccia (onnipresente in modo massiccio nel fondovalle), le tracce del passato – motivi che riecheggiano nel silenzio della vallata, in cui la materia liquida sembra residuale, di scarto. La non-presenza dell’acqua (salvo quando di tanto in tanto straripa e invade tutto) fa eco ex negativo ai celebri versi di Ungaretti: “Stamani mi sono disteso/ In un’urna d’acqua/ E come una reliquia/ Ho riposato”. Manca qui, in riva al Toce, proprio il contatto con l’acqua (anche se “torbida”) dove “mescolarsi” e “conoscersi”. Il motivo mandel’štamiano della montagna che “impara” dal fiume, la riflessione poetica su distruzione, creazione, stratificazione, questa ricchezza semiotica, questa dimensione viva che il poeta assegna al corso d’acqua, è qui assente. Nel migliore dei casi, il Toce è un percorso astratto, un oggetto da controllare (?) con l’aiuto dell’ingegneria idraulica.

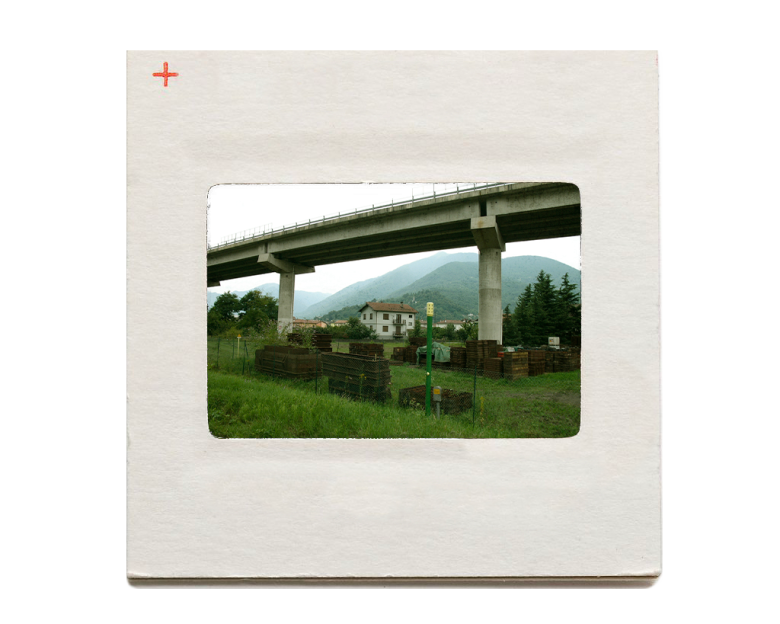

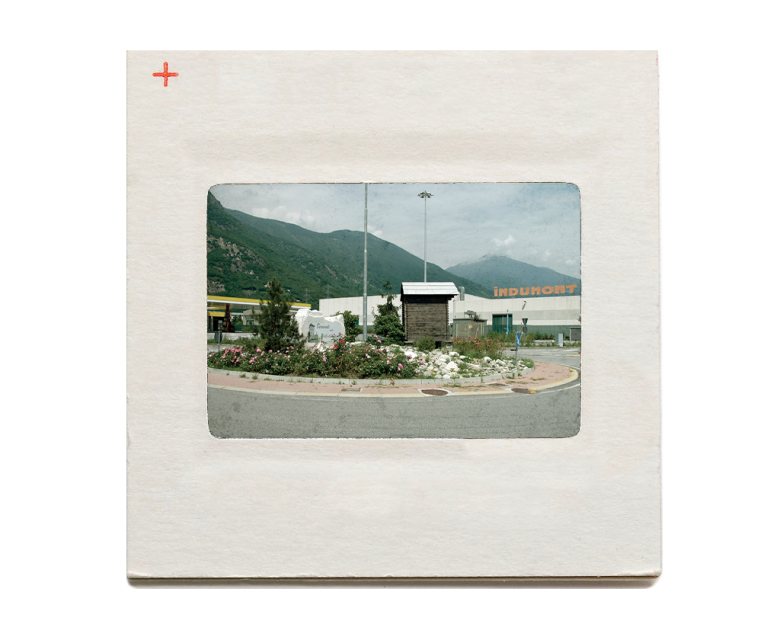

Quello che i vari strati della topografia locale ci insegnano è notevole e a tratti straordinario, nel bene e nel male. Terribile ed affascinante. Brutto e bello, a modo suo. Storia di catastrofi, ma anche, a volte, di sopravvivenza creativa. A parte il fiume, niente, o quasi, sembra qui rimanere al suo posto. Ponti, strade, case, cascine appaiono e scompaiono, i campi sono spesso industrializzati, poi disindustrializzati. Addirittura la montagna è smangiucchiata, ferita, tagliata a fette. I capannoni industriali e i supermercati cambiano luogo senza sosta, nascono, decadono, rinascono. E anche laddove sopravvivono, le strutture industriali funzionanti hanno già un aspetto rovinoso. Il disordine è, in questi casi, il segno della (triste) rivincita della natura sull’uomo: l’uomo si è imposto edificando ma la natura ha ripreso ciò che le è stato tolto. Non parliamo poi delle scorie di ogni tipo che invadono il territorio: resti che prendono la forma dell’accumulo caotico, scorie scaricate a valle, nel lago. In questa valle apparentemente così tranquilla, da tempo in fase di deindustrializzazione, tutto è in perpetuo (spesso inutile) movimento. Chi ha disegnato questo impressionante caos territoriale? Una Val d’Ossola ordinata, pianificata secondo regole urbanistiche, avrebbe suscitato anch’essa la nostra curiosità?

Il disordine territoriale ossolano è quello dell’Italia e del mondo post-industriale in genere. Occorre leggere questi siti paradigmatici con attenzione, tentare di prenderli sul serio. Si tratterebbe, in altre parole, di porre chiaramente, partendo da questa esperienza concreta, la questione territoriale e quella paesaggistica. Non sono, infatti, la stessa cosa: il territorio è ciò che si può misurare, registrare al catasto, amministrare, la faccia oggettiva della superficie terrestre. Il paesaggio invece è il modo in cui il territorio è rappresentato, lo sguardo su luoghi conosciuti e sconosciuti. Ambedue, l’attenzione per il territorio e quella per il paesaggio, fanno difetto in questa valle, come manca un interesse vero e proprio per il paesaggio in tante parti dell’Italia. Del resto, il paesaggio è oggi ovunque e in nessun luogo. Le riviste patinate, la pubblicità televisiva, i siti internet, le agenzie turistiche ci bombardano con paesaggi: di solito belli e più o meno esotici, da cartolina postale. In questa valle, pur non lontana dai luoghi topici del turismo internazionale, ci ritroviamo invece decisamente fuori cartolina. Siamo, come si suol dire, in una “zona”. Né urbana, né periurbana, né rurale, né industriale. Zona nata dopo la scomparsa del paesaggio agricolo e litico (anche se al margine le cave sono tuttora attive) e dopo quello dei grandi impianti. Il disordine qui è frutto di uno strano miscuglio di pieno (troppi artefatti ingombranti) e di vuoto, dell’essere sospesi nel “dopo”, in un “dopo” che dura e perdura. Qui non c’è nessun punto panoramico, mancano i vista point da immortalare. Nessuna panchina invita ad appropriarci del territorio con gli occhi. Niente da vedere, niente che meriti di essere rappresentato. Senza tutela (o comunque poco tutelato). Senza interesse. Manca – e lo si sente fisicamente quasi ad ogni passo – la relazione con i luoghi, il compenetrarsi della gente con la sfera circostante. Fuori dell’abitato si incontra, fra l’altro, poca gente. Ci si sposta, come spesso in Italia, in macchina, di fretta. Non c’è relazione con il fuori, e quindi non c’è fuori, e quindi non c’è paesaggio. Le nuove generazioni hanno perso l’abitudine di denominare i luoghi.

Eppure questa zona ha anche qualcosa di assolutamente affascinante. Il disordine, la mancata dispositio delle cose, collegata con l’assenza dell’elemento propriamente umano, crea un senso peculiare di malinconia. Certo, chi entra in questa regione per vederla e per comprenderla, è spesso un forestiero, un intruso. Chi vaga per questo territorio e sente la necessità di ritornarvi vuole scrutare ciò che altri non trovano degno di interesse. Dilemma classico, si dirà, quello dell’“altro-forestiero-cittadino”, di chi, nella sua diversità, è in grado di vedere quel che la gente locale non percepisce.

E per ciò che mi riguarda, cosa mi ha portato in questa zona e cosa mi riporta, negli anni, a rivisitarla? Zona, la parola fa riaffiorare alla mente ricordi cinematografici: la zona tarkovskijana di Stalker, il film culto con i suoi binari misteriosi, le centrali elettriche, le macchine e i carri armati abbandonati, con il verde selvaggio ed antropico che lentamente divora tutto quanto resta della civiltà. Alcuni luoghi della bassa Val d’Ossola sembrano del resto usciti proprio dal film di Tarkovski, Stalker, tratto liberamente dal romanzo Roadside picnic, filmato e poi rifilmato vicino a Tallinn, in Estonia.

Opera filmica ripresa vicino a un fiume, a una fabbrica chimica che sversava i suoi veleni (quella temibile schiuma bianca) nelle acque della Jägala. Molti protagonisti, compresi Tarkovskij e la moglie, moriranno, come vuole una leggenda piuttosto verosimile, in seguito all’avvelenamento sul set. Fiume, centrale elettrica, impianto chimico, binari, morte – quanti paralleli. “Stalkeresque” (inglese) è diventato un luogo comune. Nel film, la zona è pericolosa a causa dell’impatto di un meteorite o di una esplosione nucleare. Un senso di pericolo diffuso e di paesaggio post-umano caratterizza anche il territorio ossolano. Sappiamo che la letteratura fu la prima a interessarsi alle zone e ai non-luoghi contemporanei. Scrittori che si perdevano deliberatamente in ambienti difficili da definire, lembi di terra scampati al progresso da cui, fra l’altro, nessuno ha mai tratto benefici. Mentre proseguo la mia camminata penso a Jean Rolin, che girava intorno al périphérique, il raccordo anulare parigino, per una intera settimana, sempre all’esterno della capitale, soltanto “per vedere”. Un autore che non intendeva fare né del “giornalismo pittoresco”, né della “sociologia a buon mercato”. Viene in mente anche Iain Sinclair che, armato di un diario e accompagnato da un amico fotografo, scopriva il mondo fuori Londra, fuori dalle grandi arterie urbane, osservando i segni grafici dell’universo peri-urbano postmoderno: “Armed with a cheap notebook […] I would transcribe all the pictographs of venom that decorated our near-arbitrary route.” I libri Lights out for the Territory e London Orbital sono però testimonianze troppo poeticizzate, visto che traducono la realtà inconsueta incontrata sul posto in piccoli eventi, in fulminee scosse estetico-esistenziali.

Allora, anche in questa valle dell’Ossola, bisogna forse perdersi negli spazi più periferici, procedere senza schemi, in modo aleatorio, per creare l’attenzione giusta che permetta di vedere ciò che di solito è fuori fuoco. Anche perché ciò che conta è proprio il quasi niente, i resti, le tracce effimere. Qui non ci sono siti nobili, poiché tutto muta e si trasforma, tutto evolve, ma senza una direzione. Singolarità e esemplarità. D come Domo, O come Ossola, I come Italia. Come detto, questo territorio è, in forma ridotta, un concentrato dell’Italia. Un paese che viaggia, paesaggisticamente parlando, a velocità diverse non coordinate tra di loro. Esiste tuttora un “progresso” infrastrutturale insensato, una frenesia edificatoria sospetta, insieme, come contrappeso, a una morte lenta, a un’agonia. Anche il “Bel Paese” è ricolmo di rifiuti, di frammenti e di ex-cantieri mai correttamente dismessi. La valle espone quindi – in modo acuto – lo stato generale di abbandono di gran parte del territorio nazionale. Conosciamo tutti, certo, siti tristemente celebri, i vari Porto Marghera, Porto Torres, Rosignano, e così via. Ciò che rende tuttavia il caso della Val d’Ossola più significativo di altri è il fatto che sia un laboratorio compatto, a cielo aperto. La forma chiusa della valle permette di contenere tutto, come se la sua autonomia formale riuscisse a legittimare il fatto di servire da deposito per ogni cosa. A chi sa leggere, questo insieme orografico espone un palinsesto fatto di strati storici dettati da fattori chiave: l’estrazione di minerali nobili e di sassi, lo sfruttamento dell’acqua, la produzione di elettricità, la presenza dell’industria pesante, il viavai dei trasporti. Queste leggibilità e visibilità esistono anche perché, nella bassa Val d’Ossola, non c’è stata una operazione di cosmetica urbanistica o paesaggistica. Nessun abbellimento. Da queste parti la verità antropica è rozza e brutale, dovuta a una civiltà tecnologica che incide la superficie terrestre come la punta di un coltello: la linea ferroviaria, espressione di una razionalità geometrica, la ferita chiamata ‘Terminal Intermodale Domo 2’, ma anche la presenza violenta della “SS 33”.

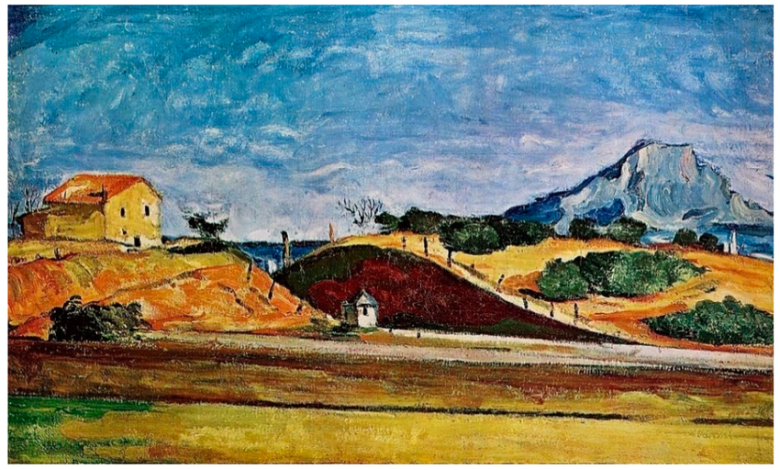

Un quadro poco conosciuto di Cézanne (Le découpage ferroviaire) e un romanzo famoso di Émile Zola, La bête humaine, tematizzavano già in pieno XIX secolo la violenza territoriale. L’alibi dell’uomo che aggredisce la terra è il tanto decantato progresso. Tali ferite sono perfettamente visibili sul fondovalle ossolano, soltanto che pochi si sforzano veramente di scrutarle. Ognuno di noi vede e conosce, fino alla saturazione, i siti celebri: le rive del Lago Maggiore o del Lago di Garda, le colline toscane, i paesaggi topici del sublime e del pittoresco. E, mentre preziosi laghi, rive, spiagge, monti, valli, colline, ecc., vanno a confluire nel grande libro del patrimonio mondiale dell’Unesco, i siti restanti (che sono la maggioranza), luoghi come questi, rimasti fuori cornice, non sono minimamente contemplati in vista di un possibile recupero. Confrontati a una simile indifferenza, viene invece voglia di fermarsi a lungo proprio qui, girando lentamente la testa per guardarsi davvero intorno.

Un modo intelligente per iniziare sarebbe proprio questo: scendere dalle montagne, dal regno del sublime, arrivare in valle, la strada napoleonica alle spalle, e scoprire una realtà diversa da come l’avevamo immaginata lassù, ma che nondimeno deve essere affrontata come tale. L’impresa non è (culturalmente) facile, ma è d’obbligo. Sarebbe importante decifrare simili realtà, imparare a identificare le impronte lasciate dall’uomo e, in primo luogo, come ovunque, dalle infrastrutture. Nella parte inferiore della Val d’Ossola non vi è quasi più nulla di naturale: tutto è stato disegnato e insediato con artificio.

Certo, questo è un viaggio critico. Critico in chiave etimologica, cioè nel senso di discernimento, del provare a distinguere. La critica del territorio coincide con la sua conoscenza. Bisogna battersi contro la schizofrenia del troppo conosciuto accanto al troppo sconosciuto e abbandonato a sé medesimo. Contro la pericolosissima dicotomia culturale tra “paesaggi belli” (buoni per il consumismo, per gli affari di ogni genere) e “brutti paesaggi”, cioè non-paesaggi e non-luoghi, votati alla più totale disattenzione. Non si tratta di iscrivere anche questo territorio nel grande libro universale del già citato buon paesaggio secondo l’Unesco (di sicuro, l’intera superficie terrestre dovrebbe essere degna di cura in quella sede). Ma di accorgersi finalmente di tutto quanto esce dagli schemi e modelli abituali, ciò che resta “accanto”, beiseits, come direbbe Robert Walser.

Sempre camminando mi sovviene un parallelo, una realtà comparabile fatta di fiumi (interrotti), ammassi di roccia, parole. Era il 30 settembre 1967. Robert Smithson prendeva, a Manhattan, l’autobus n° 30 per Passaic, la sua città natale, nel New Jersey. Del resto, Smithson conosceva il pediatra-poeta William Carlos Williams, che raccontò nella nota poesia Paterson lo scorrere del fiume Passaic nel suo alveo. Alla stazione della Port Authority newyorkese Smithson compra una copia del “New York Times’’ e un romanzo, Earthworks, di Brian Aldiss (i lavori principali di Smithson saranno chiamati in seguito, non a caso, earthworks). L’anti-viaggio di Smithson darà luogo a un celebre articolo pubblicato in Artforum: un intreccio di testo e immagini, fotografie di cose apparentemente banali riprese con la Kodak Instamatic. Nel saggio, intitolato A Tour of the Monuments of Passaic, New Jersey, appaiono due concetti-chiave dell’artista: monumento e entropia. La passeggiata antiromantica e anti-pittoresca porta nella zona più o meno deserta intorno a Passaic, un territorio segnato da “nuovi monumenti”: un ponte, sei tubi giganteschi, vari macchinari arrugginiti, resti di cemento di un cantiere autostradale, un parcheggio. Il viaggio finisce in una “sandbox”, laddove la pietra raggiunge la sua forma finale. Fine dei monumenti. ‘Sabbia’ sta per dissoluzione totale. Questo wasteland esperito nel lontano 1967 ha comunque il suo fascino. “Was I in a new territory?”, si domanda l’artista. A Passaic, passato e presente si scambiano i ruoli. “That zero panorama seemed to contain ruins in reverse, that is – all the new constructions that would eventually be built. This is the opposite of the ‘romantic ruin’ because the buildings don’t fall into ruin after they are built but rather rise into ruin before they are built.” Insomma, gli artefatti parlano di un mondo entropico dove le cose nascono già come future rovine. Smithson è, insieme a Thoreau (l’eremita di Walden Pond parlava già della “art of walking”), un teorico – ironico, ma geniale – del tourismo postmoderno, postindustriale. Dell’andar in giro per strambe vestigia: tubi, macchine, ponti, betoniere, fabbriche, centrali elettriche, ecc. Monumenti paradossali, simboli della dissoluzione e della scomparsa piuttosto che del progresso e della civiltà. Smithson aveva, fra l’altro, trascorso un anno a Roma, dove il Monte Testaccio e i suoi cocci lo avevano particolarmente colpito. Nel bel mezzo del paesaggio post-industriale di un New Jersey decadente e trasandato Smithson si chiede: “Has Passaic replaced Rome as Eternal City?” Fatto sta che tutta l’arte di Smithson si concentrerà nell’erigere forme, costruzioni, montagnette, strati negativi, simboli del fatale decadimento dell’universo. Queste forme – trovate in situ o create dall’artista – rappresentano una bellezza nuova dal fascino paradossale. Impossibile quindi passeggiare nei dintorni di Villadossola, Crevoladossola, Domodossola senza dirsi, parafrasando Smithson: L’Ossola ha forse rimpiazzato Roma come l’altro da sé della città eterna?

Qui, anche se la prima impressione è quella di un grande vuoto, bisogna ridefinire anche la relazione della città con il territorio circostante. Girovagare attorno alle città ossolane, provare interesse per i tanti spazi interstiziali, andare a caccia delle realtà marginali difficilmente definibili e in continua quanto vana trasformazione. Da Crevoladossola a Ornavasso è tutta una grande città diffusa, con la specificità che il disordine è presente anche nel cuore dello spazio urbano. La città, l’altro del paesaggio, è piena di monumenti dimenticati, edifici in rovina, vecchi cinema, costruzioni fuori misura e mai integrate nel tessuto urbano, ovvero un ibrido tra l’urbano e l’industriale in disfacimento.

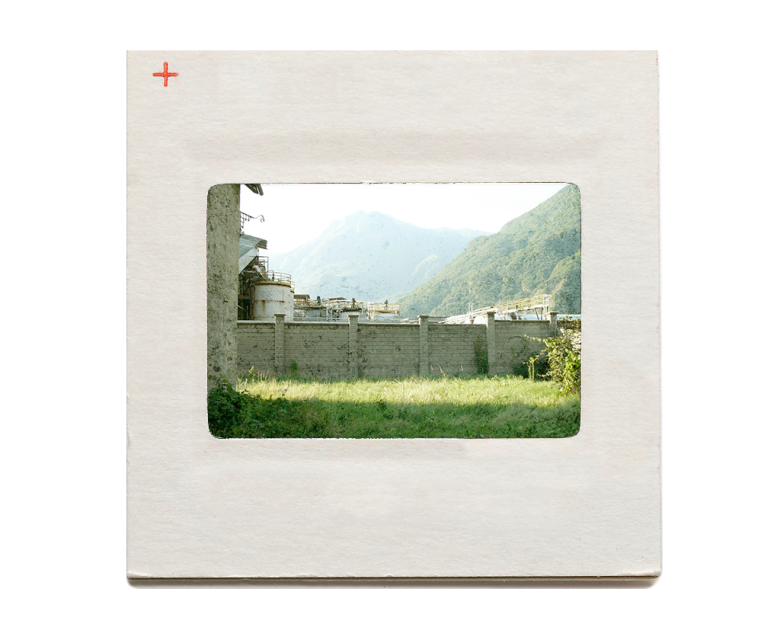

Altro tema dominante: l’accumulo, il monticello, la finta montagna. Non quella alta e maestosa delle valli lassù, ma la montagna chimica, tossica, umana. Le montagne composte da rifiuti di ogni genere sono sicuramente punti nevralgici, luoghi simbolo, centri negativi. Che cosa giace dentro queste finte montagne? Di sicuro, sedimentata e ben nascosta, c’è la storia del sito: la storia materiale della valle depositata a strati. Le finte montagnette si ergono fiere nel paesaggio, dicono che non andranno via da qui, che ci si trovano proprio bene. L’aver modellato la materia residua a forma di montagna, averle conferito una sagoma così iconica all’insegna di una presunta magica bonifica, ha avuto come risultato di nascondere la verità della valle. Si è eretto un mostro, qualcosa tra il sublime e il pittoresco, per coprire e far dimenticare le ferite, per plasmare le anime. L’erba sulle montagne artificiali le fa sembrare naturali. La montagna artificiale, che come tipologia proviene dall’arte dei giardini, il Parnaso, rinasce ironicamente come mega-costruzione e landmark che rimodella il paesaggio. Soltanto che questi Parnasi post-industriali non sono per nulla fonte di ispirazione. C’è poco da essere ispirati e, soprattutto, meglio non respirare troppo profondamente visto quanto è contenuto all’interno.

Come ogni vera passeggiata anche la nostra dovrebbe dar conto dei dettagli, dell’infinità di elementi depositati nel fondovalle. Fermarsi, per esempio, a Pieve Vergonte. Verde e chimica. Rumianca, frazione di Pieve. Rumianca come il sapone Cristallo. Pseudo-buon-odore-di-pulito. Un secolo fa c’era già chi lamentava che tutto il territorio fosse stato infestato dal gas. Perché l’impresa dell’ingegner Vitali (nomen est omen), il futuro Stabilimento Chimico Rumianca, fabbricava gas asfissianti per il fronte. Dopo le bombe fu il turno della produzione di soda caustica. Le esalazioni di cloro destavano preoccupazione: intorno allo stabilimento tutta la vegetazione scomparve per 200-300 m. Petizioni, proteste, intervenne il prefetto. Cose di altri tempi, certo, perché più tardi Syndial, una filiale dell’Enichem, bonificò i terreni avvelenati. Al punto che oggi queste montagnette artificiali potrebbero garantire che tutto sia di nuovo sotto controllo, ordinato, lindo. Non è così.

Passo vicino a via C. Marx. Che bella fine per Marx, qui nel cuore del no man’s land ossolano. Arrivo in una specie di piazzetta. Binari morti. Passa gente, è domenica. Parecchia gente. In bicicletta, soprattutto. Un vecchio ciclista si ferma. “Va male”, dice. “I sindacati ci rompono i coglioni!” Passa un altro, meno anziano. Sorride. Sorridono quasi tutti, non so se perché è domenica o perché vogliono parlare o perché qui si sorride, malgrado tutto. La gente è aperta, vuole esprimersi. “Bisognerebbe radere tutto e fare una grande montagna”, continua, “con un bell’agriturismo in cima.” Caspita. Passa un altro, sempre in bici. “Fai spionaggio?”, mi dice, e sorride anche lui. “Ma se non c’è più niente da spiare qui!” “Forse hai ragione.” Guardo intorno. Seguo i tanti binari morti. Potrei stare qui per ore. Mi ritrovo nell’ombelico del mondo circondato dall’industria moribonda, dalle pietre, dalla ruggine, dalla stazione deserta, dal canale vicino, dai tralicci, dalla SS 33, ovviamente. Un giovane padre capisce la mia curiosità. Viene qui con la sua bimba, di domenica, da Vogogna, anche se la cosa gli fa un po’ paura. “Più in su”, mi dice, “qualche puzzetta c’è, ma qui no”. Non sembra veramente convinto, però. Secondo lui, l’industria ha modificato la mentalità della gente. I valori. La gente non ha paura dei veleni. Semmai ha, da tempo, paura di perdere il lavoro. Si capisce. Tutti passano da qui, da questo centro vuoto, auto, bici, moto, vecchi, giovani, coppie. Il vuoto si riempie, è un richiamo. “Prepari un reportage?”, mi chiede un altro vecchietto. Ha visto forse il taccuino e la macchina fotografica. Ridacchia e ridacchio anch’io. Vorrei dire alla gente: ma sapete che il torrente Marmazza passa proprio sotto lo stabilimento? E che la Rumianca-SIR-ANIC-Enichem Synthesis-Tessenderlo sversava nel Toce, via la Marmazza, tutto ciò che voleva? Non dimenticatevi che questa fu la terra del DDT? DDT, la sostanza magica, che doveva liberare da tutti i mali: dal tifo, dalla malaria, da ogni specie di insetti. Il DDT, scoperto da uno scienziato tedesco nel XIX secolo, riscoperto da un tale Müller, in Svizzera (Premio Nobel oblige), per combattere una malattia delle patate. Finché, alla fine degli anni ’50, si scoprì fino a che punto non fosse poi così salvifico...

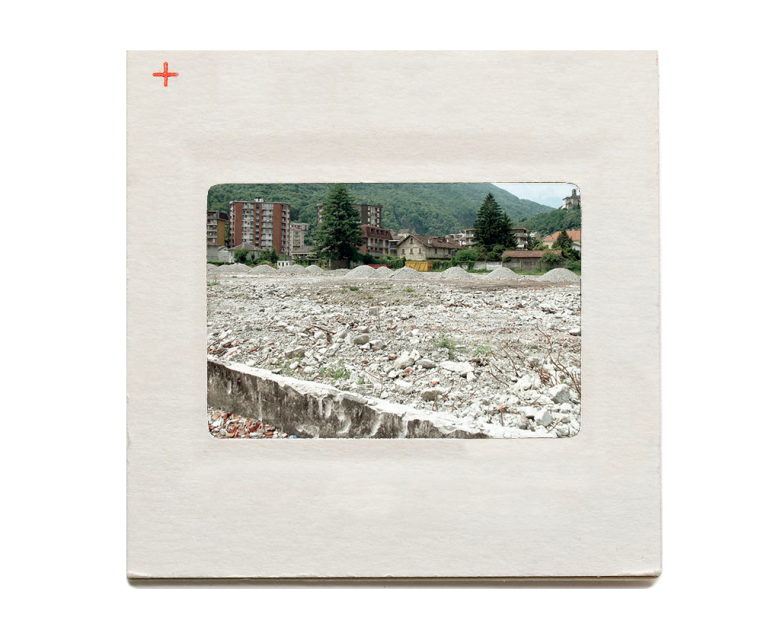

Passa ancora una persona e mi fa: “Hai visto la bonifica? Prendi quella strada, passa i binari, e vedrai ciò che combinano.” Seguo il consiglio e rimango esterrefatto, incredulo. Scopro una immensa tabula rasa, con alcune ruspe parcheggiate qua e là (è domenica). Lo choc principale è dovuto però ai muri, immensi, rozzi, infiniti blocchi di cemento. La retorica è perfetta: Eni Rewind (una formula che promette che si può felicemente tornare indietro, riparare) realizza qui i depositi M2 e M3 “nell’ambito del progetto di bonifica di Pieve Vergonte”. Ciò che si vede, invece, è un pugno in un occhio, la fase terminale dell’annientamento del paesaggio. Questa non è una bonifica, ma, almeno sul piano paesaggistico, quello delle possibili immagini che costituiamo in situ, una “malifica”, l’imposizione cinica di strutture fuori misura che distruggono ogni senso di equilibrio e di rispetto per il territorio. Come all’ILVA di Taranto, dove un’altra “bonifica” (la ciclopica copertura dei “parchi minerali”) ha distrutto per sempre ogni senso di equilibrio e di misura, questi muri sono i segni amplificati di quel “coltello” della pianificazione che, in questi luoghi, continua a ferire, a violentare. Partito per leggere il territorio come un archeologo (anch’io, in fondo, scavo negli strati della storia recente, nell’intervallo che separa il mio essere-adesso-qui dal mio esserci-stato, dagli esserci-stato passati), mi ritrovo, alla fine di questa passeggiata, schiacciato da muri disumani. Io che volevo accumulare, nel mio piccolo, sassolini, parole-sassolini, io che intendevo testimoniare per resistere subisco la terribile brutalità messa in atto da un sistema che – è questo il colmo – definisce la sua azione come riparatrice.

Leggi anche:

Michael Jakob | Ma dov’è finito Pingu?

Michael Jakob | Learning from Ravenna

Michael Jakob | Cadere in acqua

Michael Jakob | A.M. Jehle, prigioniera della casa-opera

Michael Jakob | Il quasi niente del Nilo

Michael Jakob | Topolinologia

Michael Jakob | Il cielo di Christoph Klute

Michael Jakob | Il recto e il verso di Jan van Eyck

Michael Jakob | Il giardino elettrico

Michael Jakob | Pino Musi, l'invasione delle piante