Fotografia etica in guerra

A Lodi, per la sedicesima edizione del Festival di Fotografia Etica (fino al 26 ottobre), la proposta espositiva tocca, come tutti gli anni, i grandi temi dell’attualità globale: Giles Clarke ci porta nelle conseguenze della guerra civile che ha segnato profondamente il Sudan negli ultimi anni, Magnus Wennman nella vera e propria discarica smisurata di abiti usati, in Ghana, dove milioni di capi d’abbigliamento giungono per lo più da paesi europei andando a stratificarsi sui litorali rendendo impraticabile la pesca e altre attività principali del luogo, oltre che insalubre l’ambiente e l’ecosistema. Jana Margarete Schuler ci racconta del fenomeno delle luchadoras in Messico, fenomeno in cui le donne intraprendono l’attività di lotta agonistica come atto emancipatorio. Questi alcuni esempi del discorso delle oltre venti mostre del Festival, attento a toccare trasversalmente quei temi che in diversa misura toccano l’umanità che, sebbene spesso non ce ne si renda conto perché lontana o sconosciuta, ci circonda. Per questo motivo la mostra Endgame: Yugoslavia – 30 years since the genocide in Srebrenica, dedicata al trentesimo anniversario del genocidio di Srebrenica, appare come un lampo capace di ricongiungere la storia di oggi coi propri fantasmi del passato. È sempre difficile scendere a patti col fatto che, di anno in anno, gran parte delle informazioni acquisite nei festival – così come negli altri canali di informazione – e delle immagini viste inevitabilmente si dimentichino, sovrascritte da altre immagini e altre informazioni. Negli scatti esposti nell’Ex Cavallerizza, sette reporter (Ziyah Gafic, Ron Haviv, Joachim Ladefoged, Christopher Morris, Paul Lowe, Alexandra Boulat, Gary Knight) della VII Foundation, che ha collaborato alla curatela della mostra, ci parlano con un linguaggio visivo che riconosciamo subito appartenere a un’epoca già distante sebbene non così remota. Ripercorrendo, attraverso le immagini, le cartine geografiche, i pannelli espositivi, la linea del tempo col riassunto storico dei conflitti, l’intero fenomeno della dissoluzione jugoslava e dei suoi eccidi interni avvenuti tra il 1991 e il 2001, possono tornare a noi come una reminiscenza.

Possono tornare, appunto: questo sguardo al passato, al nostro passato europeo soprattutto, così affine ai conflitti che nel corso del tempo si sono verificati e continuano a verificarsi, esemplifica il concetto stesso di rythmos, nel senso greco del ritorno. Le cose, ritornando, verificandosi di nuovo, si rendono ri-conoscibili, e l’uomo può dar loro un nome, contestualizzarle, si suppone anche prevederle e quindi, se dannose, evitarle. È una delle regole alla base della vita e dell’intelligenza umane, questo poter fare affidamento sulla memoria degli stimoli e degli eventi per poter strutturare i propri comportamenti in risposta a ciò che accade. In tutto il Festival, questa sola mostra crea un bilanciamento e un contrappeso necessari, a mio avviso, per la comprensione di tutte le esposizioni che illustrano alcuni spaccati di vita attuale presentati.

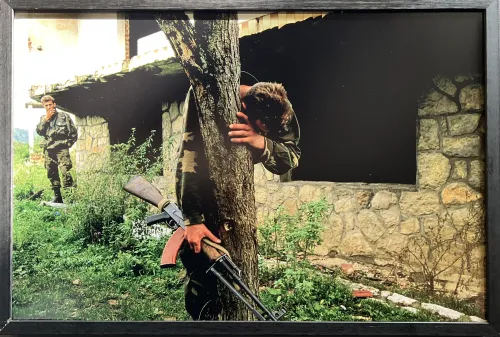

Mi trovo spesso a chiedermi – e so di non essere né la prima, né la sola – se la fotografia sia un dare la parola alle cose del mondo, o se non sia piuttosto l’imposizione della propria parola sulle cose del mondo: la fotografia di reportage credo si posizioni, forse inconsciamente, sulla linea sottile tra questi due approcci. Quando vediamo il soldato distrutto abbracciato a un albero, con l’arma abbassata e il viso coperto nell’incavo del gomito, apprendendo che si tratta di: “l’unico sopravvissuto di un massacro [che] trova la sua casa in rovina dopo che l’esercito bosniaco ha riconquistato il suo villaggio dalle forze serbe. È in piedi su quella che si ritiene essere una fossa comune di sessantanove persone, compresa la sua famiglia” (Ron Haviv, Autunno del 1995) riconosciamo la voce lucida e presente dell’autore, un’empatia evidente, che circonda l’evento che vediamo.

Questa sottrazione al flusso totale dei fenomeni a cui quel solo momento appartiene, interpretato da un occhio esterno e ora dal nostro, comporta l’ambigua e complessa risignificazione della storia e dei singoli fatti di cui si compone. Questo è risaputo, ma ancora affascinante e controverso se pensiamo all’epoca in cui ora siamo immersi di sospetto crescente – quasi totale – nei confronti dell’immagine di informazione, oltre alla luce ormai finalmente fatta sulla pericolosità del mestiere del reporter. Il fotoreporter rischia la vita – con le parole di Paolo Pellegrin, “la pettorina PRESS da salvavita è diventata un bersaglio”, riferendosi alle numerose perdite di reporter e giornalisti attivi sui territori palestinesi – per operare quest’estrazione di momenti che possano dare vita a una narrazione coerente, rispondendo ai fatti reali a cui originariamente appartenevano, quel tutto di fenomeni che noi inevitabilmente perderemo.

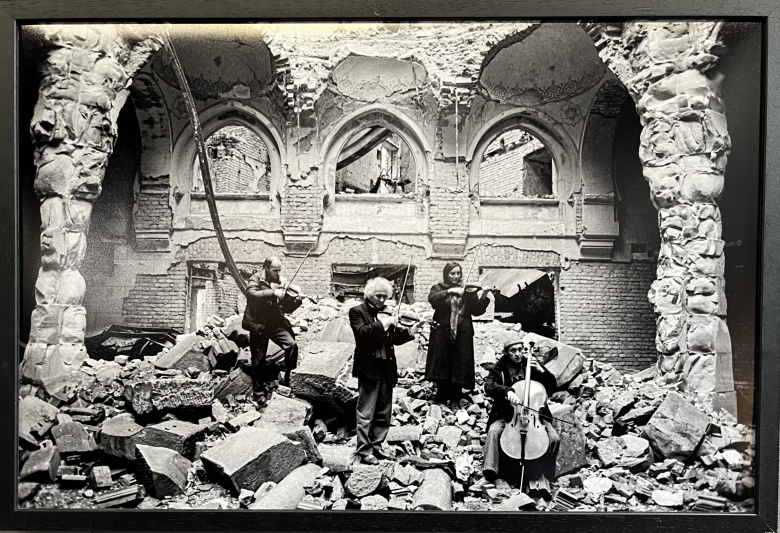

Paul Lowe nel 1993 era a Sarajevo a fotografare un momento divenuto famoso e toccante, vivo ancora nella coscienza di molti nel corso dei decenni: “Nel pieno dell’assedio, il Quartetto d’archi di Sarajevo si esibì nel cuore delle rovine della Vijećnica, la Biblioteca Nazionale di Bosnia ed Erzegovina. L’esibizione divenne un evento di risonanza mondiale, un potente simbolo della capacità dello spirito umano di resistere e mantenere vive la musica e la cultura di fronte alla distruzione e alla barbarie.”

Una piccola sezione della mostra è dedicata al reporter Gary Knight e al suo lavoro relativo ai crimini di guerra perpetrati nella guerra del Kosovo (1998-99), l’ultimo conflitto prima della dissoluzione definitiva della Jugoslavia. Qui Knight dichiara che fu grazie al collega Gilles Peress che riuscì a trovare una via narrativa e la motivazione giusta per seguire quel filone.

Di Gilles Peress in particolare menzionerei, sebbene non si tratti di un autore coinvolto nella mostra a Lodi, il progetto Bosnia: Uncertain Paths to Peace (1996 – link) dedicato proprio alla documentazione dei conflitti avvenuti a Sarajevo che realizzò insieme al foto editor Fred Ritchin per l’edizione web del New York Times (ne parla proprio Ritchin nel saggio di recente pubblicazione per Einaudi “L’occhio sintetico”). Proprio nella necessità di ridefinire i paradigmi di fruizione dell’immagine di informazione, il progetto digitale consisteva nel creare una mappatura informativa più ampia e ramificata a partire dalle immagini del reporter attraverso finestre e possibilità di interazione tra utente e sito internet.

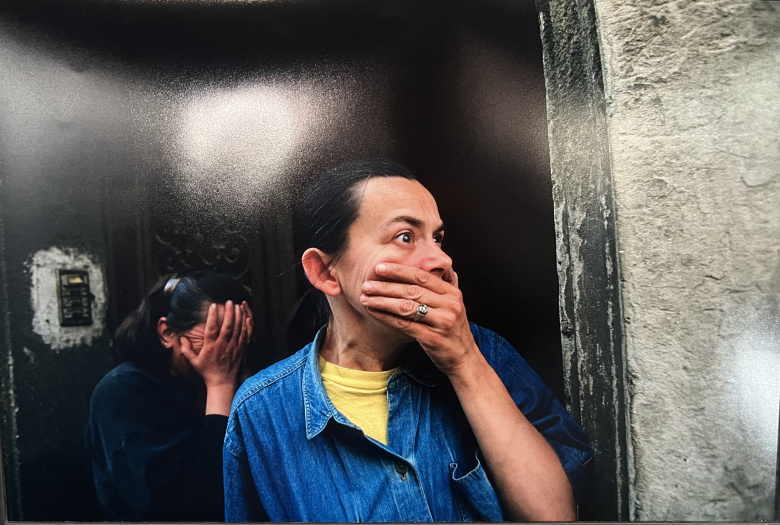

Anche Christopher Morris si trovava a Sarajevo, nel 1994, e realizzò lo scatto che porta la didascalia “Due donne scioccate di fronte alle conseguenze di un bombardamento.”

Come per lo scatto di Ron Haviv, più che il fatto scatenante siamo messi al corrente della portata emotiva sugli uomini che ne subiscono le conseguenze, o che vi assistono: anche i gesti in risposta al trauma sono un fatto da documentare, forse la traccia più reale di quanto accaduto e non modificabile, interpretabile, manipolabile dalle narrazioni cronachistiche o storiche.

Sul sito internet della VII Foundation, si legge: “In un mondo in cui le idee e le azioni sono sempre più fuori sincrono con i fatti e la realtà, la nostra risposta è quella di garantire che la verità sia documentata per consentire alle comunità di tutto il mondo di fare scelte basate su prove in merito alle sfide che hanno un impatto sulle loro vite.” Chissà se questa mancanza di sincronizzazione coi fatti e la realtà sia dovuta, in fin dei conti, come un collegamento veloce suggerirebbe, all’inconsapevolezza del rythmos, del ritorno con cui si presentano gli eventi.

Il Festival di Lodi, nella sua presentazione ufficiale, pone l’attenzione sulle storie e sulle immagini “necessarie” per avere gli strumenti adatti per comprendere il nostro mondo e il nostro tempo. Forse, per estensione, si potrebbe pensare a un metodo, altrettanto necessario, per la loro narrazione ed esposizione a un pubblico sempre più portato alla dimenticanza, al sospetto, e a cadere accidentalmente nelle insidie della disinformazione. Se conoscere è ricordare (Platone) e la fotografia sempre una dimenticanza (John Berger), sembra che l’obiettivo non sia raggiungibile e che ogni esposizione fotografica di reportage ripresenti la medesima aporia. Ma è diverso, e funzionale forse, proporre progetti allestitivi in cui il ricordo possa essere stimolato e rinforzato, proponendo il recupero e il confronto di episodi che possano suggerire verità e interpretazioni ancora valide per il contemporaneo.

In questo senso l’edizione di quest’anno del Festival di Fotografia Etica di Lodi pare chiudere un cerchio, una forma capace di guardare allo stesso tempo al passato e al presente, oltre alla sua inevitabile propulsione verso il futuro e alla sua narrazione in immagine. Riprendendo un’espressione di Pasolini, ogni scatto della mostra “era la vita nella sua luce più attuale”, vita e luce che, seguendo il proprio ritmo sotterraneo, possono essere non soltanto catturati, ma anche ricordati e, forse allora, conosciuti.