Insula: Antonio Biasucci e Capri

Si è portati a pensare alle isole dando loro sempre le stesse connotazioni speciali: terre separate dal resto, fluttuanti e sole sull’acqua marina, mondi con leggi proprie, difficili da conoscere davvero e spesso misteriose. Metterci piede significa entrare in uno spazio al massimo dell’autosufficienza, circoscritto entro i propri limiti. Capri, naturalmente, non fa eccezione. Antonio Biasiucci (Dragoni, 1961) ha trascorso alcuni mesi sull’isola, scrivendone in fotografia un ritratto che la fa entità abitata da animali marini, dee coperte, onde luminosissime: Capri non è più il litorale, e non è più un paesaggio, e nessun uomo ora la percorre.

Per la mostra “Insula” ospitata presso la Certosa di San Giacomo curata da Gianluca Riccio e visitabile fino al 30 ottobre, il fotografo campano schizza l’essenza di Capri coi toni fondi della sua visione, astraendo i soggetti dei suoi incontri sull’isola da ogni reale contesto, continuando la sua raccolta e creazione di simboli dei luoghi archetipici dell’uomo. L’isola stessa è un simbolo nella concezione di Biasiucci: rivedendo in un lampo il suo percorso di ricerca, affrontato in occasione della mostra “Arca” sempre qui su Doppiozero, vediamo il grande poema dell’umano rifrarsi nei suoi elementi universali, dal pane al latte, dalla nascita alla morte e alla guarigione negli Ex Voto, giungendo infine alla condizione dell’isolamento fisico, di quella solitudine – geografica ed esistenziale – che comporta la creazione – un diritto e una necessità insieme – della propria storia, della propria natura, dei propri miti.

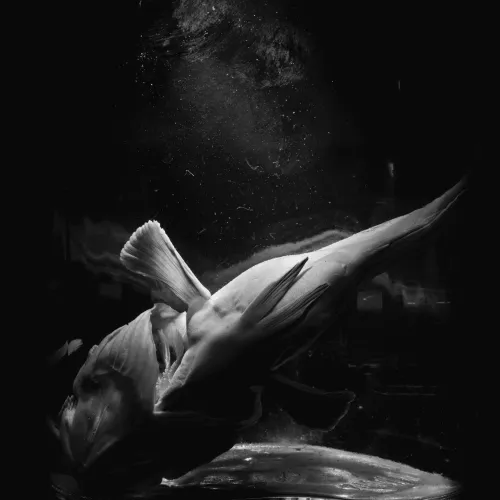

Nelle immagini di Biasiucci, esposte in sette totem contenenti nove fotografie ciascuno, le cose esistono da sole, appaiono dal buio, e tutto pare il riflesso della separazione in cui vive la terra che lo ospita; anche il mare è un lampo, una fessura increspata come fosse un occhio semiaperto, assonnato quasi, a ribadire quanto lo sguardo che nasce sull’isola tenda a interpretarla attraverso ogni suo elemento. Il mare è chiuso in una grotta e sembra vivere soltanto lì, le sue creature sono immobili dentro una teca, come immaginiamo altrettanto quieta la fauna viva sotto le onde, e millenaria. Biasiucci visita Capri nei luoghi della sua cultura e della tradizione: vediamo i reperti del Museo Ignazio Cerio, che ne ospita migliaia, le divinità scolpite di Villa Jovis, il mare che vive nella Grotta di Matermania. Tutto pare scolpito a Capri, in posa quasi da dormiente, vitalità singole a riposo; le foglie i tronchi il gufo, il volto della statua coperto dal ramo, la rana. Biasiucci, si diceva, continua il suo tragitto verso il disegno universale dei simboli dell’uomo, quei simboli che per loro natura dovranno presentarsi sempre da soli allo sguardo del loro interprete. Le immagini ci mostrano un mondo tradotto al singolare, a formare l’insieme a cui Capri appartiene e di cui l’uomo che vi arriva – un allunaggio – ora pure fa finalmente parte.

I tentacoli del polpo, sinuosissimi, dentro la fotografia non sono differenti dalla pietra da cui è emerso il volto dell’uomo, né dalla consistenza della foglia, né ancora dalla penombra dentro cui tutto è immerso, il vasto sonno dentro cui l’isola riposa. Capri ora non è urbana, per nulla. Può venire in mente la Capri deserta del film “Il mare” di Giuseppe Patroni Griffi, del 1962, le strade notturne nel gelo dell’inverno e quasi senza abitanti, dentro cui è facile che esploda in quella quiete l’impeto di una relazione umana. Nulla di tutto questo troviamo nell’isola che percorre Biasiucci, che comunque si rivela in un’intima veste, forse l’ultimo strato che la separa dalla nudità totale. È la veste che contiene più misteri. Biasiucci giunge a quest’ultimo velo che ancora nasconde la natura di Capri e lo sfiora con gli occhi, rendendo anche noi partecipi di questo avvicinamento. Ed è dallo sguardo ravvicinato che può essere isolato il singolo facendo scomparire il resto, la piccola parte rispetto all’insieme, perché da vicino non può che esistere il dettaglio, la superficie, la pelle intravista sotto il velo. Ed è da questa vicinanza senza contatto – la fotografia non lo contempla, né permette – che le cose possono farsi isole di sé stesse, staccarsi dai loro corpi e dal mondo cui appartengono, e significare in un altro senso. “Un distacco, un allontanamento che porta un singolo elemento a farsi entità solitaria rispetto al contesto iniziale. Succede con le isole [...] Succede con la fotografia”, scrive bene Alessandra Troncone nel suo testo dedicato alla mostra.

Siamo anche noi in procinto della scoperta delle forme che uniscono quelli che Biasiucci definisce “il mondo di sotto e il mondo di sopra”, ora che sappiamo che l’isola è ciò che dovremo completare mentalmente, è il disegno che si delinea nel pensiero una volta visti i suoi punti più significanti.

Potremmo anche pensare che Capri non esista: potrebbe essere una proiezione infondata, tutto ciò che vediamo così estratto dal proprio ambiente potrebbero essere depistaggi, indizi superflui, orme lasciate per farci perdere; forse non raggiungeremo mai la costa, tantomeno il cuore dell’isola. Le sequenze degli incontri di Biasiucci sul territorio caprense ci ammoniscono a non cercare altro, o sono l’invito a inventare questo altro secondo i nostri personali desideri. Capri può essere il frutto di un’emersione dalla nostra coscienza, neanche più un ricordo per chi già la conosce, ma sempre una novità creata.

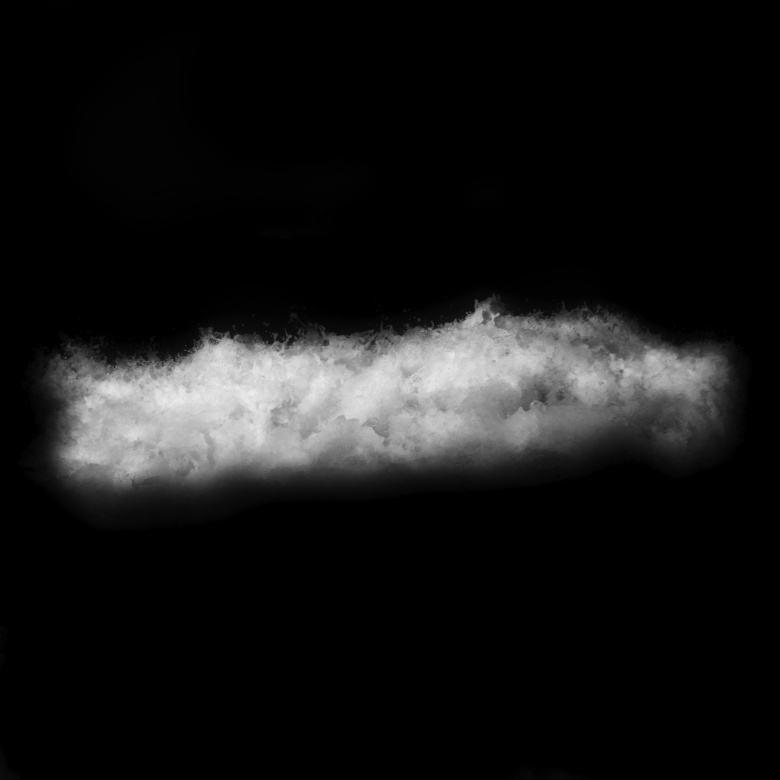

Dall’isola non si può fuggire facilmente. Soprattutto se il mare si vena e diventa marmo nero, infinito pavimento su cui crederemo di poter camminare; soprattutto se i boschi ci invitano a entrare in loro e gli animali non rivolgono lo sguardo al nostro passaggio. Non si può fuggire facilmente se le cose ci spingono a capirle.

Se nulla ci guarda e nulla si muove, a ragione potremmo perdere il riferimento con cui da sempre separiamo la vita dalla morte, guardando i simboli di Capri come entità immobili separate anche dal ciclo vitale, inglobato per intero nella propria forma. Biasiucci ci convince che non è importante capire se il tentacolo avrà un sussulto e ci toccherà, è importante semmai cogliere il silenzio della sua contorsione, la stasi in cui ha deciso di posarsi. La Capri di Biasiucci decisamente non conosce la mano dell’uomo come volontà capace di distorcere il flusso degli eventi naturali, anche le statue paiono essere nate dalla terra dell’isola, e ogni dettaglio tace nell’evidente convinzione di non aver bisogno di alcun linguaggio per comunicare con l’ambiente a cui sono naturalmente collegati.

Biasiucci coglie l’estrema realtà dei simboli e dei miti, quella di non aver bisogno di creare alcuna parola per esistere. Non si tratta di dover imparare un lessico nuovo, proprio di una terra diversa, bensì concepire una vita senza verbo alcuno. La parola manca dappertutto: anche quest’ultimo impeto tutto umano di orientarsi nel mondo grazie al linguaggio qui viene totalmente disperso, mai conosciuto. Sarebbe una forzatura dover comunicare attraverso la voce per gli archetipi caprensi, il cui culto che Biasiucci cerca senza sosta di afferrare è in tutto il rituale muto della vita bastante a sé stessa, collegata per vie molto più certe e solide a quella degli altri elementi. Forse è questo che ci suggeriscono i volti di pietra delle statue, coperti o divisi dalla vegetazione che capiamo vivere attorno a esse. La natura duplice e unita che ogni creatura vive su Capri, e la bocca chiusa, sigillata quasi da rami e foglie. La bocca serve anche a chi tace proprio per rendere visibile il proprio silenzio.

Sempre dal testo di Alessandra Troncone: “una compresenza che rivive nell’immagine mitologica delle sirene, esseri ibridi tra donna e uccello in grado di navigare contemporaneamente mondi diversi.” Il silenzio di Capri è quello che prelude al canto, e Capri stessa forse è una sirena dalla doppia vita, con la bocca chiusa da una foglia fino a quando non decide di sedurci, farci perdere la rotta. Così Biasiucci, giunto all’ultimo velo della creatura cui è riuscito ad accostarsi, guidato forse dall’aria intonata dall’isola, ne avrà scoperto la natura mitologica, unico uomo a riuscire a lambirne il corpo e sopravvivere. Capri terrena e marina, Capri il cui cielo è sfondo, Capri sirena silenziosa ora quasi spogliata e non per questo conosciuta, tantomeno rivelata. Antonio Biasiucci della fotografia fa chiave d’accesso al poema del mondo, diviso ora nelle sette strofe in cui è riuscito a raccontare Capri. “Insula” è una terra che chiama, e il fotografo come il poeta, Biasiucci come T. S. Eliot, dirà delle creature del suo mito: “Le ho viste cavalcare l’onde verso il largo / Pettinando la bianca chioma dei flutti gonfi / Quando il vento gonfia l’acqua bianca e nera. / Nelle alcove del mare abbiamo languito / Vicino alle sirene coronate d’alghe rosse e brune / Finché voci umane ci destano, e anneghiamo.”

Il progetto “Insula” è ideato dall’Associazione Il Rosaio – Arte e Cultura Contemporanea, e sostenuto da Strategia Fotografia 2024, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Si avvale della collaborazione della Direzione Regionale Musei della Campania, della Certosa di San Giacomo di Capri come partner di progetto, e della partecipazione dell’Accademia di Belle Arti di Napoli e della Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee – Museo Madre Napoli come partner culturali.

INSULA, di Antonio Biasiucci

a cura di Gianluca Riccio, 20 luglio – 30 ottobre 2025

Capri, Certosa di San Giacomo

Leggi anche:

Elio Grazioli | Antonio Biasiucci in controluce

Carola Allemandi | Antonio Biasiucci: il pane, il latte e gli animali

In copertina fotografia di © Antonio Biasiucci.